Por ANSELM JAPPE*

Alguns pontos essenciais da crítica do valor

O sistema capitalista entrou em uma crise grave. Esta crise não é apenas cíclica, mas final: não no sentido de um colapso iminente, mas como desintegração de um sistema plurissecular. Não se trata da profecia de um evento futuro, mas da constatação de um processo que se tornou visível no começo dos anos 1970 e cujas raízes remontam à própria origem do capitalismo.

Não assistimos à passagem a outro regime de acumulação (como foi o caso com o fordismo), nem ao advento de novas tecnologias (como foi o caso com o automóvel), nem a um deslocamento do centro de gravidade em direção a outras regiões do mundo; mas ao esgotamento da própria fonte do capitalismo: a transformação do trabalho vivo em valor.

As categorias fundamentais do capitalismo, tais como Marx as analisou em sua crítica da economia política, são o trabalho abstrato e o valor, a mercadoria e o dinheiro, que se resumem no conceito de “fetichismo da mercadoria”.Uma crítica moral, fundada na denunciação da “ganância”, passaria ao lado do essencial.

Não se trata de ser marxista ou pós-marxista ou de interpretar a obra de Marx ou de a completar com novos aportes teóricos. É preciso admitir a diferença entre o Marx “exotérico” e o Marx “esotérico”, entre o núcleo conceitual e o desenvolvimento histórico, entre a essência e o fenômeno. Marx não está “ultrapassado”, como dizem as críticas burguesas. Mesmo se dele retivermos sobretudo a crítica da economia política e, do interior dela, especialmente a teoria do valor e do trabalho abstrato, isso ainda constituiria a contribuição mais importante para compreender o mundo em que vivemos. Um uso emancipatório da teoria de Marx não quer dizer a “ultrapassar” ou a complementar com outras teorias ou, ainda, tentar restabelecer o “verdadeiro Marx” nem mesmo o tomar sempre ao pé da letra, mas, acima de tudo, pensar o mundo de hoje com os instrumentos que ele deixou à nossa disposição. É preciso desenvolver suas intuições fundamentais, às vezes contra a letra de seus textos.

As categorias de base do capitalismo não são nem neutras nem suprahistóricas. Suas consequências são desastrosas: a supremacia do abstrato sobre o concreto (portanto sua inversão), o fetichismo da mercadoria, a autonomização dos processos sociais em relação à vontade humana consciente, o homem dominado por suas próprias criações. O capitalismo é inseparável da grande indústria, valor e tecnologia vão juntas – são duas formas de determinismo e de fetichismo.

Além disso, estas categorias estão sujeitas a uma dinâmica histórica que as torna cada vez mais destrutivas, mas que abre também a possibilidade de sua superação. Na verdade, o valor se esgota. Desde seus princípios, há mais de duzentos anos, a lógica capitalista tende a “serrar o ramo em que está sentada”, pois a concorrência leva cada capital particular ao emprego de tecnologias que substituem o trabalho vivo: isso traz uma vantagem imediata para o capital particular em questão, mas diminui igualmente a produção de valor, de mais-valor e de lucro em escala global, colocando assim em dificuldade a reprodução do sistema. Os diferentes mecanismos de compensação, dos quais o último foi o fordismo, estão definitivamente esgotados. A “terceirização” não vai salvar o capitalismo: é preciso levar em conta a diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo (de capital, é claro!).

No começo dos anos 1970, um triplo, senão quádruplo ponto de ruptura foi atingido: econômico (visível no abandono da indexação do dólar pelo padrão-ouro), ecológico (visível no relatório do Clube de Roma), energético (visível no “primeiro choque do petróleo”), aos quais se juntam as mudanças de mentalidade e de formas de vida do pós-1968 (“modernidade líquida”, “terceiro espírito do capitalismo”). Assim, a sociedade mercantil começou a chocar-se contra os seus limites, por vezes externos e internos.

Nesta permanente crise de acumulação – que significa uma dificuldade crescente para a realização de lucros –, os mercados financeiros (capital fictício) tornaram-se a fonte principal de lucro ao permitir o consumo dos ganhos futuros ainda não realizados. A disparada mundial das finanças é, na verdade, o efeito, e não a causa, da crise de valorização do capital.

Os atuais lucros de alguns atores econômicos não demonstram que o sistema enquanto tal está em bom estado. O bolo é cada dia menor, mesmo se o cortamos e pedaços maiores. Nem a China, nem outros “países emergentes” salvarão o capitalismo, apesar da exploração selvagem da qual eles são palco.

É preciso criticar a centralidade do conceito de “luta de classes” na análise do capitalismo. O papel das classes é mais uma consequência de sua posição na acumulação de valor enquanto processo anônimo – as classes não são sua origem. A injustiça social não é o que faz o capitalismo historicamente único, ela existia já bem antes. Foram o trabalho abstrato e o dinheiro o representando que criaram uma sociedade inteiramente nova, na qual os atores, mesmo os “dominantes”, são essencialmente os executores de uma lógica que os ultrapassa (uma constatação que não exonera certas figuras de suas responsabilidades).

O papel histórico do movimento operário se constituiu, sobretudo, para além das intenções proclamadas, na promoção da integração do proletariado. Isso se revelou efetivamente possível durante a longa fase de ascensão da sociedade capitalista, mas não o é mais atualmente. É preciso retomar uma crítica da produção, e não apenas da distribuição igualitária de categorias pressupostas (dinheiro, valor, trabalho). Hoje, a questão do trabalho abstrato não é mais “abstrata”, mas diretamente sensível.

A União Soviética foi essencialmente uma forma de “modernização de convergência” (através da autarquia). O mesmo vale para os movimentos revolucionários da “periferia” e para os países onde puderam governar. Sua falência após 1980 é a causa de vários conflitos atuais.

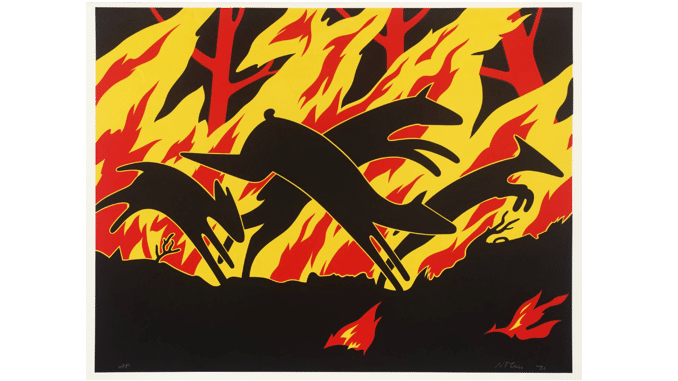

O triunfo do capitalismo é, também, sua falência. O valor não cria uma sociedade viável – mesmo que ela seja injusta – mas destrói suas próprias bases em todos os domínios. Mais do que continuar a procurar por um “sujeito revolucionário”, é preciso superar o “sujeito autômato” (Marx) sobre o qual se funda a sociedade mercantil.

Ao lado da exploração – que continua a existir, e mesmo em proporções gigantescas –, está a criação de uma humanidade “supérflua”, senão uma “humanidade-dejeto”, que se tornou o principal problema posto pelo capitalismo. O capital não precisa mais da humanidade e acaba por se autodevorar. Essa situação constitui um terreno favorável à emancipação, mas também à barbárie. Mais do que uma dicotomia Norte-Sul, estamos de face a um “apartheid global”, com muros em torno de ilhas de riqueza, em cada país, em cada cidade.

A impotência dos Estados face ao capital mundial não é apenas um problema de má vontade, mas resulta do caráter estruturalmente subordinado do Estado e da política à esfera do valor.

A crise ecológica é insuperável no contexto capitalista, mesmo considerando-se o “decrescimento” ou, pior ainda, o “capitalismo verde” e o “desenvolvimento sustentável”. Enquanto a sociedade mercantil perdurar, os ganhos de produtividade farão com que uma massa sempre crescente de objetos materiais – cuja produção consome recursos reais – represente uma massa sempre menor de valor, que é a expressão da parte abstrata do trabalho – e é apenas a produção de valor que conta na lógica do capital. O capitalismo é, portanto, essencialmente, inevitavelmente, produtivista, orientado à produção pela produção.

Nós vivemos, igualmente, uma crise antropológica, uma crise de civilização, assim como uma crise da subjetividade. Existe uma perda do imaginário, sobretudo daquele que nasce durante a infância. O narcisismo tornou-se a forma psíquica dominante. Trata-se de um fenômeno mundial: um Playstation pode ser encontrado em uma cabana no meio da floresta assim como em um loft nova-iorquino. Face a regressão e a descivilização promovidos pelo capital, é preciso descolonizar o imaginário e reinventar a felicidade.

A sociedade capitalista, fundada no trabalho e no valor, é também uma sociedade patriarcal – e ela o é em sua essência, e não apenas por acidente. Historicamente, a produção de valor é um negócio masculino. De fato, nem toda atividade cria valor aparecendo nas trocas mercantis. As atividades ditas “reprodutivas” e realizadas acima de tudo na esfera doméstica são geralmente atribuídas às mulheres. Estas atividades são indispensáveis à produção de valor, mas não produzem valor elas mesmas. Elas possuem um papel indispensável, mas auxiliar, na sociedade do valor. Esta sociedade consiste tanto na esfera do valor quanto na esfera do não-valor, isto é, no conjunto destas duas esferas. Mas a esfera do não-valor não é uma esfera “livre” ou “não alienada”, pelo contrário. Essa esfera do não-valor porta o estatuto de “não-sujeito” (e mesmo no nível jurídico durante muito tempo), pois estas atividades não são consideradas como “trabalho” (por mais úteis que possam ser) e não aparecem no mercado.

O capitalismo não inventou a separação entre a esfera privada, doméstica, e a esfera pública do trabalho. Mas a acentuou bastante. Ele nasceu – apesar de suas pretensões universalistas que foram expressas a través do Iluminismo – sob a forma de uma dominação dos homens brancos ocidentais, e ele continuou a se fundar sobre uma lógica de exclusão: separação entre, de um lado, a produção de valor, o trabalho que o cria e as qualidades humanas que contribuem para tanto (especialmente a disciplina interiorizada e o espírito de concorrência individual) e, de outro lado, tudo o que não faz parte disso. Uma parte dos excluídos, em especial das mulheres, foi particularmente “integrada” na lógica mercantil no decorrer das últimas décadas e pode alcançar o estatuto de “sujeito” – mas apenas quando ela mostrou ter adquirido e interiorizado as “qualidades” dos homens brancos ocidentais. Geralmente, o preço desta integração consiste numa dupla alienação (família e trabalho para as mulheres). Ao mesmo tempo, novas formas de exclusão se criam, particularmente em tempos de crise. Não se trata, porém, de demandar a “inclusão” dos excluídos na esfera do trabalho, do dinheiro e do estatuto de sujeito, mas de terminar de vez com uma sociedade onde apenas a participação no mercado dá o direito de ser “sujeito”. O patriarcado, não mais do que o racismo, não é uma sobrevivência anacrônica no contexto de um capitalismo que tenderia a igualdade à frente do dinheiro.

O populismo constitui atualmente um grande perigo. Critica-se-lhe unicamente a esfera financeira, e os elementos de esquerda e direita nele se misturam, evocando por vezes o “ainticapitalismo” distorcido dos fascistas. É preciso combater o capitalismo em bloco, não apenas a sua fase neoliberal. Um retorno ao keynesianismo e ao Estado de bem estar social não é nem desejável nem possível. Vale a pena lutar para se “integrar” em uma sociedade dominante (obter direitos, melhorar sua condição material) – ou isso é simplesmente impossível?

Convém evitar o entusiasmo enganador destes que somam todas as formas atuais de contestação para disso deduzir a existência de uma revolução já em ato. Algumas dentre estas formas correm o risco de serem recuperadas por uma defesa da ordem estabelecida, outras podem levar à barbárie. O capitalismo realiza ele mesmo sua própria abolição, esta do dinheiro, do trabalho, etc – mas ele depende do agir consciente de que o que virá depois não seja pior.

É preciso ultrapassar a dicotomia entre reforma e revolução – mas em nome do radicalismo, pois o reformismo não é em caso algum “realista”. Presta-se, frequentemente, atenção demais à forma da contestação (violência/não-violência), etc.) em vez de se interessar por seu conteúdo.

A abolição do dinheiro e do valor, da mercadoria e do trabalho, do Estado e do mercado, deve ter lugar imediatamente – não como programa “maximalista” nem como utopia, mas como a única forma de “realismo”. Não é suficiente se libertar da “classe dos capitalistas”, é preciso se libertar da relação social capitalista – uma relação que implica todo mundo, quais sejam seus papeis sociais. É, portanto, difícil de traçar claramente uma linha entre “nós e eles”, ou até mesmo de dizer “nós somos os 99%”, como muito fizeram os “mouvements des places”. No entanto, este problema pode se apresentar de maneiras bem distintas nas diversas regiões do mundo.

Não se trata de maneira alguma de realizar qualquer forma de autogestão da alienação capitalista. A abolição da propriedade privada dos meios de produção não seria suficiente. A subordinação do conteúdo da vida social à sua forma-valor e à sua acumulação poderiam, no limite, passar-se por uma “classe dominante” e se desenrolar dentro de uma forma “democrática”, sem por isso ser menos destrutiva. O problema não cabe nem à estrutura técnica enquanto tal nem a uma modernidade considerada como insuperável, mas ao “sujeito autômato” que é o valor.

Existem diferentes maneiras de se entender a “abolição do trabalho”. Conceber sua abolição através das tecnologias corre o risco de reforçar a tecnolatria ambiental. Mais do que simplesmente reduzir o tempo de trabalho ou do que fazer um “elogio à preguiça”, trata-se de ir além da própria distinção entre o “trabalho” e as outras atividades. Sobre este ponto, as culturas não-capitalistas são ricas de ensinamentos.

Não há modelo algum do passado a ser reproduzido como tal, alguma sabedoria ancestral que nos guia, alguma espontaneidade do povo que certamente nos salvará. Mas o próprio fato de que toda a humanidade, durante longos períodos, e mesmo uma boa parte da humanidade até pouco tempo, tenha vivido sem as categorias capitalistas demonstra ao menos que elas não possuem nada de natural e que é possível viver sem elas.

*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de Sassari, na Itália, e autor, entre outros livros, de Crédito à morte: A decomposição do capitalismo e suas críticas (Hedra)

Tradução: Daniel Pavan

Apêndice ao livro La société autophage: capitalisme, démesure et autodestruction. Paris, La Découverte, 2020.