Por FÁBIO LUIZ SAN MARTINS*

O homem contemporâneo médio “idolatra” o dinheiro como um fetiche, mas paradoxalmente essa idolatria tem um forte componente de realidade e necessidade

“O dinheiro é a divindade visível (…) é a rameira geral, a proxoneta dos homens e dos povos. A inversão e confusão de todas as qualidades humanas e naturais, a irmanação das impossibilidades -a força divina- do dinheiro repousa na sua essência enquanto essência genérica, alienante e auto-alienante do homem. O dinheiro é a capacidade alienada da humanidade” (Karl Marx. Manuscritos econômico-filosóficos)

“Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias” (Karl Marx. O capital).

Em maio deste ano foram completados 205 anos do nascimento de Marx. Um dos pilares da análise crítica de Marx acerca do funcionamento do capitalismo é a reflexão que faz do dinheiro e de suas funções no sistema do capital. O dinheiro, segundo ele, age sobre decisões e motivos dos indivíduos a tal ponto que estes chegam a atribuir ao dinheiro poderes quase divinos. Marx chama esta relação que os indivíduos no sistema capitalista mantêm com o dinheiro de “fetichista”: nas sociedades modernas o dinheiro é, a um só tempo, adorado e temido, lembrando o culto que certas comunidades primitivas (“politeístas”) tinham para certos materiais (“fetiches”) que segundo a crença geral teriam poderes de curar doenças, eliminar pragas das plantações ou até mesmo conceder aos homens vida eterna.

Kill Bill 2, uma produção cinematográfica americana de 2004 dirigida pelo celebrado Quentin Tarantino, não é apenas um sensacional filme de ação e aventura: há, também, diversos trechos e diálogos que estimulam a pensar sobre a nossa época tão rica de horizontes e possibilidades, mas paradoxalmente mergulhada em tantas brutalidades, barbaridades e obscurantismos. Dentre as cenas que compõem o filme há uma especial que chama a atenção por levantar uma questão da vida humana de modo superficialmente crítico, mas que examinada a fundo revela uma concepção do mundo resignada e cínica.

Em grandes linhas, Kill Bill narra a história da “noiva”, uma perigosa assassina, que após quatro anos de coma, pretende vingar-se de Bill (antigo chefe e amante) e do grupo de assassinas profissionais ao qual chegou a pertencer. Em certo momento da história, a “noiva” tenta matar Budd, irmão de Bill, e não consegue, pois, em lance de esperteza, Budd captura a “noiva” e, pouco depois, enterra-a viva (numa dessas inumeráveis cenas de violência explícita e gratuita do filme).

Logo após Budd se apossa da poderosa e cobiçada espada Samurai usada pela “noiva” em sua irrefreável sede de vingança e vende-a, por 1 milhão de dólares, a Elle Driver, uma das assassinas do grupo de Bill. Segue depois disso uma cena impressionante: Budd abre a mala onde estava depositada a extraordinária quantia, remexe com uma alegria incontida os maços de dólares, quando, então, uma cobra apelidada de “encarnação da morte”, salta em seu rosto, picando-o mortalmente.

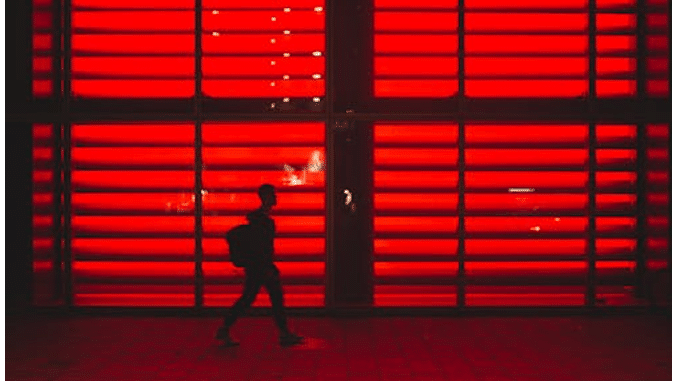

Examinando-se mais detidamente a cena percebe-se o quanto Budd idolatra o dinheiro e seus poderes, e percebemos isso até pela maneira como se acomoda na poltrona, demonstrando uma atitude de reverência pela mala repleta de papéis representativos do dinheiro. Alegra-se com o que vê, pois o ídolo dar-lhe-á poderes inimagináveis sobre homens e coisas, ele que até aquele momento era um insignificante agente de segurança de uma sinistra casa noturna.

O ídolo dos tempos modernos, entretanto, é também vingativo com seus seguidores, amaldiçoando com a morte aqueles que fazem pouco caso dos seus poderes e sortilégios: a cobra “encarnação da morte” que escapa dos maços de dólares é parece-me uma criativa metáfora das “bolhas” financeiras que ao estourarem arruínam a vida de tantos que acreditaram na segurança e conforto de um “efeito riqueza” sem fim, como na crise imobiliária norte-americana de 2008.

A teoria do “fetiche do dinheiro” de Karl Marx ganha, assim, uma roupagem cinematográfica nas cenas que envolvem Budd (representando o homem contemporâneo médio) e a mala repleta de dólares acompanhada da “encarnação da morte”.

O homem contemporâneo médio “idolatra” o dinheiro como um fetiche, mas paradoxalmente essa idolatria tem um forte componente de realidade e necessidade. Não se pode viver no mundo do capital sem o dinheiro, uma vez que praticamente todas as relações sociais fundamentam-se em relações mercantis e, portanto, “liquidação” de compras e vendas à vista e a prazo; o dinheiro serve ainda como depósito de valor, pode ser conservado como garantia contra eventualidades futuras.

O homem contemporâneo “percebe” o dinheiro como algo vital em sua vida, pois com ele não apenas tem acesso ao mundo das mercadorias e serviços, mas graças a ele é reconhecido socialmente como pessoa. È como se sua individualidade e personalidade somente ganhasse expressão através do dinheiro e das propriedades do dinheiro: o homem é homem, pensa, relaciona-se com os outros, ama e vive, coloca em ação suas potencialidades humanas somente com e através do dinheiro.

O dinheiro por vital que seja nas relações sociais é também percebido pelo homem contemporâneo como uma maldição, como a cobra traiçoeira que encarna a morte. O homem contemporâneo percebe o dinheiro como algo imprescindível, como uma chave que lhe abre todas as portas, mas ao mesmo tempo amaldiçoa-o, como uma “coisa que não tem nome”, a própria morte. Em termos históricos, basta lembrar as guerras recentes e antigas que foram travadas, com ou sem disfarces, em nome dele, do “vil metal” e de seus signos monetários.

A percepção do homem contemporâneo sobre as potências divinas do dinheiro faz lembrar o início da introdução da maquinaria em fins do século XVIII. As máquinas vinham com a promessa de libertar o homem do peso do trabalho monótono e sem sentido, mas ao longo pelo menos da primeira metade do século XIX nos países de industrialização pioneira, os trabalhadores não apenas foram obrigados a trabalhar mais (executando tarefas mais repetitivas do que aquelas que exerciam quando trabalhavam com ferramentas manuais) como ganharam menos salários relativos com isso.

A máquina nos primórdios da revolução industrial era para os operários a própria “encarnação da morte”: tinham o poder divino de gerar uma riqueza imensamente maior, empregando cada vez menos homens, substituindo os velhos trabalhadores com grande qualificação manual. Os trabalhadores da velha revolução industrial amaldiçoavam as potências divinas da maquinaria com as únicas armas de que dispunham na infância do movimento operário: a destruição de máquinas e dos edifícios industriais.

Vê-se, então, que a percepção média que o homem contemporâneo tem do dinheiro, retratada em Kill Bill 2, guarda relação com a ingênua luta dos trabalhadores luddistas da Inglaterra de meados do século XIX. Tal como os luddistas, não se reconhece por traz do “véu monetário” as relações sociais que tornam o dinheiro produto social, resultado de relações sociais historicamente determinadas e, portanto, criaturas sociais. O dinheiro ao ser “fetichizado” como um ídolo mostra como o homem, o criador, se rendeu diante da sua criatura: as transações monetárias entre os indivíduos aparentam ter poderes quase divinos, inexplicáveis pela razão, como “encarnar a morte” ao mesmo tempo em que possibilita a vida.

O mérito do filme Kill Bill 2 foi ter apontado para o problema, exibindo à grande massa dos espectadores os estados de miséria e de estranhamento irrefletidos em que vivem.

Como, entretanto, não se compreende através do filme a origem dos poderes fetichistas do dinheiro, o que poderia permitir uma crítica verdadeiramente radical ao sistema capital, a sequência das ações e a conclusão da cena com a morte do infeliz personagem deixa a sensação de que a humanidade enquanto existir se submeterá a uma vida sem sentido, dominada por coisas no essencial produtos do trabalho dela própria que, contudo, a subjugam como se fossem seus senhores e criadores.

Daí o caráter cínico de Kill Bill 2 (o qual pode ser estendido sem exagero à produção cinematográfica em geral): o filme parece lançar luzes críticas à realidade quando retrata em imagens e diálogos a miséria e a cretinice da vida social contemporânea; porém mal consegue disfarçar, na verdade, o escárnio em relação às possibilidades de transformação da detestada realidade, como se humanidade, vendo-se nos personagens do filme, não possuísse outra alternativa do que rir-se dos próprios infortúnios e desgraças. A crítica da realidade capitalista no “melhor” da produção cinematográfica contemporânea é apenas um revestimento para um cortejo de personagens resignados, tediosos e debochados.

*Fábio Luiz San Martins é doutor em economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como