Por FÁBIO ZUKER*

Réplica ao artigo de Bruno Huberman

Quando escrevi um artigo, publicado no jornal Folha de S. Paulo, sobre a cooptação reacionária do conceito de descolonização por projetos nativistas, tinha certeza que minha comparação entre o Hamas e a extrema direita israelense causaria forte repercussão em alguns meios.

O que eu não imaginava é que receberia como resposta um texto pró-guerra que defende precisamente o uso do conceito de descolonização para sustentar que o Hamas possui legitimidade e legalidade para massacrar a população civil israelense. Israel seria um Estado ilegítimo e, portanto, estaria sujeito a uma guerra de extermínio.

Em réplica ao meu artigo, Bruno Huberman me acusou de “afirmar que as vítimas, os palestinos, ‘são corresponsáveis nesse genocídio'”. Ora, bastaria o autor não ter suprimido o sujeito da frase que escrevi, demonstrando respeito aos leitores e leitoras: “Yahya Sinwar, Ismail Haniya, Mohammed Deif e demais líderes do Hamas são corresponsáveis nesse genocídio”.

O que me choca não é apenas a má-fé de Bruno Huberman, que distorceu o que escrevi para me difamar, mas sobretudo que replique a essência do racismo antipalestino e antiárabe cultivados pela extrema direita israelense, que confunde o povo palestino com três terroristas que, como o Wall Street Journal reportou a partir de mensagens de Sinwar, veem a morte de civis em Gaza como um sacrifício necessário.

Não confundir os palestinos com o Hamas é fundamental para qualquer debate sério. Basta atentar para a forte oposição que o grupo enfrenta. De acordo com uma pesquisa, 67% da população de Gaza tinha, logo antes do 7 de Outubro, pouca ou nenhuma confiança no Hamas.

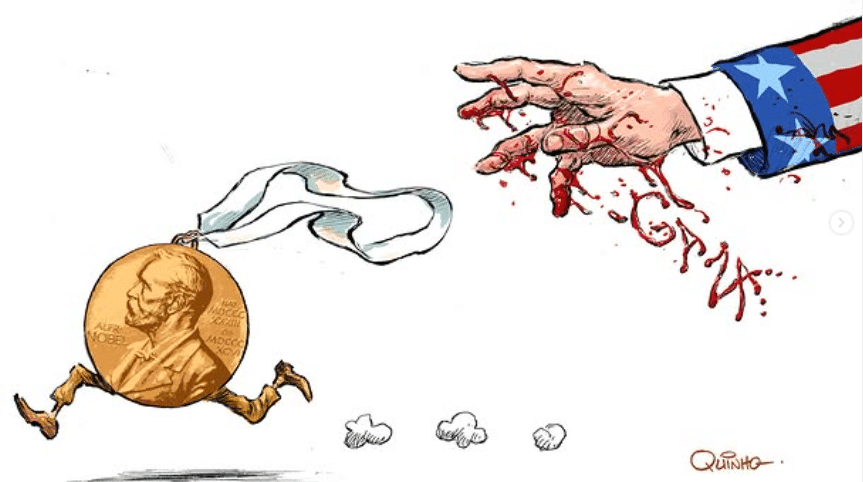

Ao defender uma guerra de extermínio, o autor se torna cúmplice tanto do assassinato a sangue frio e do estupro de civis israelenses quanto da devastadora resposta israelense, do bombardeio indiscriminado e do uso da fome como arma de guerra. Uma ação violenta tem como resposta outra ação violenta. Se Bruno Huberman propõe que esse é o caminho do ataque, também aceita que esse será o caminho da resposta, em uma defesa da barbárie como forma de exercício da política.

Além disso, apesar de eu ter escrito que há uma “assimetria brutal” no que diz respeito às capacidades militares de palestinos e israelenses, fui acusado de falsa simetria.

Por fim, é de impressionar que o autor tenha esquecido que a revolta árabe de 1936-39 aconteceu no contexto do nazismo e em meio às dificuldades que judeus enfrentavam para escapar da Europa.

Nesta réplica, gostaria de centrar minha reflexão aprofundando o que escrevi, não na sua distorção, debatendo a perspectiva de que Israel seria uma colônia e, portanto, massacrar seus civis seria legítimo. Parto de quatro dimensões: a ética, a jurídica, a histórica e a política. Vamos aos argumentos.

Do ponto de vista ético, a defesa dos ataques de 7 de outubro é problemática por dois motivos: conforme investigação da Human Rights Watch, o ataque do Hamas foi desenhado mirando a população civil israelense, o que por si só já é condenável. Porém, caso o defensor dos ataques nutra pouca simpatia pela vida de judeus, deveria se preocupar com as consequências dessa ação para a vida de civis palestinos.

Israel tem um histórico de matar desproporcionalmente seus inimigos. Para seus estrategistas militares, essa é uma forma de dissuadir novos ataques – a chamada doutrina Dahiya foi elaborada no conflito no Líbano em 2006, quando Israel destruiu um bairro xiita de Beirute onde residiam grande parte dos líderes do Hezbollah.

Assim, era óbvio para qualquer um que o 7 de Outubro desencadearia uma reação devastadora de Israel. Defender o massacre de civis israelenses pelo Hamas, quando toneladas de bombas serão despejadas na população civil inocente é uma grave falha ética, que deixa transparecer que essas pessoas não nutrem um apreço real pela população palestina.

Do ponto de vista jurídico, cito brevemente o artigo de Kenneth Roth recentemente publicado na New York Review of Books. Para o ex-diretor da Human Rights Watch, os ataques do Hamas foram “uma violação flagrante” do direito internacional humanitário, que proíbe matar ou raptar civis e considera esses atos violações graves ou crimes de guerra.

Isso pois, enquanto o direito internacional reconhece o direito de resistência armada, ele não é absoluto, mas limitado pelo direito internacional humanitário. Esse é o bê-á-bá das aulas de direito e relações internacionais.

Do ponto de vista histórico, é importante lembrar alguns fatos. O sionismo não nasceu como ideologia de colonização da Palestina. Nasceu em meio à fragmentação dos impérios multiétnicos (de Habsburgo, Otomano e Russo) como uma busca pela autodeterminação do povo judeu em um Estado nacional. A grande questão histórica do final do século 19 não era se os judeus poderiam ter um Estado, mas se todos os povos teriam seu próprio Estado.

Por serem impérios geograficamente amplos, grupos étnicos se encontravam espalhados. A fundação de Estados nacionais no Oriente Médio foi marcada por violência extrema para reunir diversos grupos em um mesmo território. Gregos foram expulsos do que hoje é a Turquia moderna e armênios sofreram um genocídio por turcos, por exemplo.

O mesmo aconteceu com os judeus, que viviam dispersos. Sua concentração em Israel não se deu por um movimento colonial, mas por repetidos processos de limpeza étnica que sofreram nos países onde viviam.

A revolta árabe de 1936-39 é um capítulo adicional. Foi erigida não apenas contra os britânicos, mas também contra os judeus da Palestina – cerca de 500 foram mortos – e dos que tentavam escapar do nazismo. Do ponto de vista político, a revolta resultou no fechamento, pelo Reino Unido, da Palestina à imigração judaica às vésperas do Holocausto.

Poucos anos depois, frente à recusa das elites árabes em aceitar Israel, o nascente Estado israelense perpetrou a Nakba, a limpeza étnica e a expulsão de 750 mil palestinos durante a guerra de 1948. Não devemos empregar meias palavras, mas condená-la em absoluto.

Esse é o horror dos nacionalismos. O processo de definição de fronteiras nacionais permanece uma das principais causas de desestabilização política na região.

A história poderia ter sido diferente se a compreensão inicial de que um Estado judaico era um projeto anticolonial e legítimo tivesse sido mantida entre as elites árabes. Esse foi o entendimento do rei Faiçal, o principal líder das revoltas árabes, no acordo Faiçal-Weizmann, de 1919.

Para que não restem dúvidas: palestinos, judeus, drusos e beduínos são todos povos nativos do território entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. O nativismo é o projeto político da extrema direita israelense e do Hamas, que essencializa esse pertencimento excluindo os outros.

Por fim, a dimensão política. É difícil apontar caminhos para encerrar esse conflito devastador, mas é relativamente fácil prescrever a receita para perpetuá-lo: manter a ocupação israelense da Cisjordânia e o cerco a Gaza, aprofundar a desumanização a que os palestinos são diariamente submetidos e aumentar o poder de dois grupos políticos fanáticos, cada um almejando todo o território para si e se explodindo em nome da indigeneidade.

O caminho para a resolução do conflito não é a destruição de Israel, que os supremacistas buscam legitimar sob o nome de descolonização, tampouco a destruição da Palestina.

Como escreveu Edward Said, o principal intelectual palestino, “a questão é: quanta terra Israel vai de fato ceder pela paz?“. Parece-me ser precisamente aqui que a pressão internacional deve incidir.

*Fábio Zuker é jornalista e doutor em Antropologia social pela Universidade de São Paulo (USP).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA