Por KATIA MACIEL*

Paulo Emílio Sales Gomes, Jean-Claude Bernardet, Glauber Rocha

Itinerários

“Não é na estética, mas na sociologia que refulge a originalidade do cinema como arte viva deste século.”

Para Paulo Emílio, sem este traço cinema é teatro ou literatura, portanto sem especificidade ou originalidade. Esta tem sido a condição do pensamento do cinema brasileiro, que podemos definir como um pensamento sociológico, isto é, um pensamento determinado pelo movimento da sociedade e da teoria social. Textos clássicos sobre o cinema brasileiro, como Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, de Paulo Emílio, Revisão crítica do cinema brasileiro, de Glauber Rocha, e Brasil em tempo de cinema, de Jean-Claude Bernardet, indicam de forma diferenciada as determinações deste pensamento sociológico.

Paulo Emílio: Cinema: trajetória no subdesenvolvimento (1973)

“[…] em cinema o subdesenvolvimento não é uma etapa, um estágio, mas um estado” Logo no primeiro parágrafo, Paulo Emílio anuncia em uma frase o seu pensamento sobre a condição do cinema brasileiro e de outros também subdesenvolvidos como o hindu e o árabe. O processo de colonização teria assim determinado não apenas a estrutura econômica destes países, mas subjugado toda a cultura à simples reprodutora das formas impostas pelo colonizador. O cinema não vive um estágio de subdesenvolvimento, como uma transição, mas um estado permanente que reproduz a situação do país e da qual não consegue escapar. Não é uma questão de conjuntura, mas de estrutura.

Os conceitos desenvolvido e subdesenvolvido movem o texto no sentido das determinações econômicas. Como se estrutura a cultura em um país subdesenvolvido? Qual a natureza da relação ocupado/ocupante? Como se estabelece a lógica da dependência? Quais as estratégias do colonizador? Qual o papel do cinema nesta lógica de oposições?

De um lado, os cinemas desenvolvidos – americano, japonês e europeu – de outro, os subdesenvolvidos – brasileiro, árabe e hindu. Paulo Emílio elabora as variações do modelo de colonização através das diferenças da produção local.

No modelo hindu a recusa da cultura tradicional em aceitar os produtos da indústria cultural do ocidente, provoca uma abertura para que a produção local crie um circuito comercial de exibição. Entretanto, “a raiz mais poderosa dessa produção é constituída por ideias, imagens e estilo já fabricados pelos ocupantes para consumo dos ocupados.”

O modelo japonês revela uma inversão em relação ao cinema hindu. Se na Índia o cinema assume as imagens manipuladas pelos ocupantes, no Japão os benshis tornam as imagens ocidentais orientais através dos recursos da narrativa. Assim, quando se inicia a produção nacional, não há resistência.

No modelo árabe, o ocupante encontra uma cultura anti-icônica, que não se interessa pelo filme ocidental e nem pela produção local. “A fabricação de imagem árabe foi intensa, mas destinada ao consumo ocidental: o modelo nunca se reconheceu.”

No Brasil, a situação de colônia de povoamento e a miscigenação complexificam o processo de colonização, tornando indiscerníveis ocupado e ocupante. Paulo Emílio resume: “A situação cinematográfica brasileira não possui um terreno de cultura diverso do ocidental onde possa deitar suas raízes. Somos um prolongamento do ocidente, não há entre ele e nós a barreira natural de uma personalidade hindu ou árabe que precise ser constantemente sufocada, contornada e violada. Nunca fomos propriamente ocupados. Quando o ocupante chegou o ocupado existente não lhe pareceu adequado e foi necessário criar outro (…) Não somos europeus nem americanos do norte, mas destituídos de cultura original, nada nos é estrangeiro, pois tudo o é.”

O cinema é parte do processo de atualização desta colonização, e em cada país se estabelece uma ordem diferenciada de subordinação aos colonizadores. Entre ser e não ser o outro, o cinema acontece como parte de um movimento ideológico mais amplo de ocultamento do processo de colonização, que opera com diferentes procedimentos em função da especificidade da cultura local.

Paulo Emílio trata, então, dos modelos cinematográficos desenvolvidos e subdesenvolvidos para contrapô-los à situação do cinema brasileiro. O modelo brasileiro foi constituído por surtos cinematográficos, que surgem e desparecem, como cópias frágeis do movimento cinematográfico internacional. O cinema parece viver aqui o destino trágico da nação que vive da sucessão de projetos que nunca acontecem plenamente.

Enquanto o cinema internacional ainda não era indústria, o Brasil viveu a Bela Época do Cinema Brasileiro com fitas sobre crimes e política, temas brasileiros em forma cinematográfica artesanal, precária mas original. Após este primeiro surto, os americanos vencem os concorrentes europeus renovando o circuito comercial e o cinema brasileiro torna-se, como afirma Paulo Emílio, fato norte-americano e também brasileiro. Isto porque o filme americano invade de tal forma o imaginário social, que nos tornamos o outro.

Diferente do modelo hindu ou árabe, a cultura no Brasil não insiste na tradição e não foram necessários imensos esforços para os americanos, como os novos colonos desta terra, assumirem também no contexto cinematográfico o papel do ocupante. Desde então, o cinema vive das fissuras deste sistema dominante. O cinema falado, por exemplo, imobiliza o sistema na busca de possibilidades de tradução da língua inglesa, é o bastante para um certo avanço na produção de filmes no Brasil.

Mas é apenas nos anos 40 que acontece um surto cinematográfico de maiores proporções, tornando contínua a produção carioca cinematográfica por vintes anos. A Chanchada é então o surto do cinema popular no Brasil, que ocorre à revelia do gosto do ocupante, a partir de modelos de espetáculos populares como o teatro de revista carioca, e como ele revista os acontecimentos políticos da época. Assim, da mesma forma que no início do século, o cinema vivia a euforia da união entre produção e exibição.

Nos anos 50, o surto do cinema industrial com a Vera Cruz paulista pretende obter lucros ainda maiores que os estúdios cariocas e procura, através das últimas inovações técnicas, e equipes estrangeiras, construir um cinema nacional que fosse sobretudo internacional. A ingenuidade é a característica apontada por Paulo Emílio a esta incursão cinematográfica paulista, que perde a “virtude popular do cinema carioca” e acredita na ilusão de que “as salas de cinema foram feitas para passar qualquer fita, inclusive as nacionais”.

A frequência dos surtos cinematográficos desperta interesse. Os produtores brasileiros pressionam o Governo por uma política, mas esta se limita a determinar uma reserva do mercado para o filme nacional, continuando a favorecer a produção estrangeira. O crescimento da atividade cinematográfica no Brasil, na análise de Paulo Emílio, apenas torna evidente o papel do Estado ao lado do ocupante e demonstra os limites à produção nacional.

O terceiro surto cinematográfico depois da Bela época e da Chanchada apresentado por Paulo Emílio é o Cinema Novo. O movimento influenciado pelo neorrealismo europeu e pelo “difuso sentimento socialista” estrutura a crítica política e estética no cinema. O Cinema Novo é focalizado como parte de um processo cultural mais geral – que inclui o teatro, a música, a literatura e as ciências sociais – silenciado pela política interna.

“O antigo herói desocupado da chanchada foi suplantado pelo trabalhador, mas nos espetáculos cinematográficos que estas fitas proporcionavam, os ocupados estavam muito mais presentes na tela do que na sala.”

Novos personagens de um novo cinema. O cinema abandona os tipos, os estereótipos, na procura do personagem social brasileiro, mas o público não comparece e este se torna o ponto crítico do movimento. Se a estrutura da paródia nas chanchadas gerava polêmica entre ocupante e ocupado com um humor ligeiro, a dimensão crítica determinante e determinada pelo cinema novo aprofundava e denunciava as contradições dos termos da ocupação.

Nas novas imagens, novas paisagens – ruas, favelas, praias, caatinga – novos personagens – o trabalhador, o cafajeste, o soldado, o sertanejo, o cangaceiro. E pela primeira vez a imagem que se cria é a do ocupado. Esta é a ruptura do Cinema Novo, ruptura com a imagem do ocupante.

Paulo Emílio elege o Cinema Novo como um momento privilegiado de visão da história brasileira, por ter sido capaz de mostrar e ampliar a generosidade que viveu o Brasil dos anos 50, ao acreditar em um equilíbrio nacional que incluísse as minorias. Estas, se foram contempladas nas sátiras das chanchadas como uma inversão paródica do modelo do ocupante, no cinema novo são retratadas como o modelo do real social brasileiro.

Se o movimento cinemanovista exprime, para Paulo Emílio, uma consciência social, o novo surto cinematográfico que o sucede após o Golpe Militar de 64 e a ela se opõe – o Cinema do Lixo – exibe indiferença e sacarmos diante dos temas sociais. “[…] o Lixo propõe um anarquismo sem qualquer rigor ou cultura anárquica e tende a transformar a plebe em ralé, o ocupado em lixo”.

O novo surto traz novos personagens. Nem malandro, nem trabalhador, é o marginal o personagem do lixo. Paulo Emílio se refere à produção paulista do período como a de artesãos do subúrbio, de inarticulada cólera, sem esperança. Este é o traço dos personagens do lixo, o absurdo e a indiferença da perda da esperança. Clandestino, este cinema produz um quadro sarcástico do desespero e da impotência diante da nação.

O cinema contemporâneo ao artigo de Paulo Emílio participa do estágio de subdesenvolvimento – milagre brasileiro – da década de 70. Entre comédias ligeiras em formato publicitário, filmes eróticos e filmes caipiras, o cinema que sobrevive ao “salve-se quem puder ideológico e artístico” de 1968 desloca-se do social ao individual, do Brasil para o estrangeiro, do ocupado para o ocupante. “Se em determinado momento o Cinema Novo ficou órfão de público, a recíproca teve consequências ainda mais aflitivas”.

O parágrafo final do artigo de Paulo Emílio analisa as consequências do súbito final da condição estimulante do início dos anos sessenta como efeito do Golpe de Estado. O público intelectual fica órfão de cinema e um importante foco de formação crítica é apagado pela força. O público se volta para o filme estrangeiro como diversão.

“Dar as costas ao cinema brasileiro é uma forma de cansaço diante da problemática do ocupado e indica um dos caminhos de reinstalação da ótica do ocupante. A esterilidade do conforto intelectual e artístico que o filme estrangeiro prodiga faz da parcela de público que nos interessa uma aristocracia do nada, uma entidade em suma muito mais subdesenvolvida do que o cinema brasileiro que desertou. Não há nada a fazer a não ser constatar. Este setor de espectadores nunca encontrará em seu corpo músculos para sair da passividade, assim como o cinema brasileiro não possui força própria para escapar ao subdesenvolvimento. Ambos dependem da reanimação sem milagre da vida brasileira e se reencontrarão no processo cultural que daí nascerá.”

Aristocratas do nada, ocupantes e ocupados consumam o processo do subdesenvolvimento como um estado de dependência, em que a cultura estéril e medíocre apenas reintroduz o controle a propaganda de uma cultura que nos é estrangeira. A conjuntura de milagre descrita por Paulo Emílio demonstra a exclusão do cinema brasileiro independente e a adesão do público ao filme estrangeiro. A recusa ao nosso cinema indica a permanência e a continuidade do ocupado como ocupante. Personagens indistintos em fuga das diferenças, quando estas, se visíveis, poderiam talvez apagar a nossa trajetória no subdesenvolvimento.

Jean-Claude Bernardet: Brasil em tempo de cinema (1967)

Paulo Emílio elogia no prefácio ao livro Brasil em tempo de cinema o jovem esteta europeu Jean-Claude Bernardet, convertido pelos filmes brasileiros dos anos 1960 a escritor brasileiro. A tese de Jean-Claude identifica uma relação estrutural entre cinema e sociedade e mais precisamente entre os filmes nacionais e a classe média. Ideologia, política e psicologia das personagens se associam na análise de Jean-Claude da produção de 1958 e 1966. Paulo Emílio acentua no texto as preocupações sociais e a tentativa de tratar o cinema moderno brasileiro como um “todo orgânico”.

Na Introdução, Jean-Claude situa este texto como um trabalho dentro da luta dos filmes que pretende analisar e não como uma sistematização crítica e sociológica. O autor apresenta o Brasil como um país de estruturas ultrapassadas onde apenas a classe média urbana se desenvolve, sem no entanto se transformar na classe dirigente brasileira, o que gera contradições. Contudo, não há dúvida de que ela é a responsável pelo movimento cultural brasileiro como produtora e consumidora de uma cultura consumível onde “cinema é cinema estrangeiro”. O autor destaca, entretanto, uma camada progressista no interior da classe média, preocupada em investigar no plano cultural e artístico ideias e valores próprios, fora do espelho das classes dominantes. Jean-Claude identifica, então, uma contradição interna ao movimento ideológico da classe média, onde de um lado há uma camada retrógada e equivocada na busca da semelhança com as classes dominantes e do outro uma vanguarda progressista na procura de uma expressão particular diferenciada das determinações dominantes. A interpretação do cinema brasileiro de 1958 a 1966 se dá nesse quadro de análise da vanguarda cultural da classe média.

Os argumentos de Jean-Claude se aproximam da análise de Paulo Emílio ao apresentar a frágil situação econômica do cinema brasileiro como um estado permanente, que resulta da inabalável ocupação da produção estrangeira no mercado cinematográfico nacional através dos mecanismos viciados de distribuição e exibição, consequência da falta de uma legislação que favoreça o cinema no Brasil. Jean-Claude avalia assim a situação de um cinema que vive de surtos ou ciclos e mais ainda de filmes isolados, que convivem com a tradição de uma cinematografia estrangeira e com a descontinuidade da produção brasileira. É necessário criar um mercado e um público para que o cinema brasileiro alcance expressão, defende o autor. Jean-Claude internaliza a questão do público: não se trata apenas de um problema comercial de mercado, mas da participação do público na realização do filme. Desta participação depende o fim da alienação que resulta de um cinema do afastamento de nós mesmos e o início de uma conscientização através do diálogo filme-espectador. Como se realiza este novo cinema a partir da classe média? Que formas cria? Que realidade focaliza? Que forças apoia ou combate? Qual é o homem que nos apresenta o cinema brasileiro? São as questões deste texto clássico de Bernardet.

Jean-Claude introduz o filme em suas análises, se desloca pelas imagens em busca de personagens, das figuras de homem brasileiro retratado pelo cinema. Entre os personagens, comparece o tema e a história narrada. Jean-Claude opera por partes: conta a história através dos percursos do personagem e apresenta a síntese como tema – a alienação (A falecida – Hirzman), a decadência (O circo – Jabor) a perplexidade (O desafio – Saraceni). Temas reflexos da classe média. O personagem, na interpretação deste autor, é um representante de classe, um tipo social em função da sua criação pelo próprio filme. “[…] nunca os diretores nos fazem penetrar no interior dessas personagens para dissecar suas dúvidas, sua consciência, suas alienações. Vemos sempre a ação dessas personagens no seio da coletividade. A forte estrutura dessas personagens lhes possibilita serem de imediato identificadas como tipos sociais”.

Jean-Claude encaminha sua análise no sentido da construção dos filmes que aponta, isto é, procura nos personagens os tipos da classe média urbana. O que mostram e o que escondem os filmes da década de 1960 sobre o papel desta classe no Brasil é o campo da pesquisa de Jean-Claude. Ao investigador este momento do cinema nacional, o autor traça uma linha de continuidade entre os personagens: Roni (A grande feira), Valente (Sol sobre a lama), Firmino (Barravento), Tônio (Bahia de todos os santos) são os ancestrais de Antônio das Mortes (Deus e o diabo na terra do sol), personagem, para Jean-Claude, divisor de águas entre o cinema de classe média que esconde a si mesma e o cinema que incarna a classe média e a sua má consciência. A grande feira e Cinco vezes favela surgem como representantes da primeira fase e Deus e o diabo da segunda. Com Glauber, o cinema abandona os extremos da classe média, grã-finos e favelados, e se confronta com suas próprias questões. Ainda assim, Jean-Claude recupera a Revisão crítica do cinema brasileiro ao afirmar que os filmes brasileiros não devem denunciar o povo às classes dirigentes, mas sim denunciar o povo ao próprio povo.

Mas por que tanta ênfase na busca da classe média no cinema? Por um lado, porque ao falar da classe média o cinema se aproxima do tempo presente; por outro lado, porque o realismo de personagens de classe parece contribuir, na visão de Jean-Claude para a construção de relações e diferenças que o populismo teria apagado.

“Quando se aborda o presente, a fronteira entre cultura e política não é nítida.”

Para Jean-Claude, o recuo no passado teria sido o movimento geral do cinema brasileiro após Vargas. Apenas nos anos 60, e sobretudo a partir de 64, o presente da classe média surge nas telas e sem dúvida com a mistura entre cultura e política. O poeta de Terra em transe, o intelectual de O desafio, o burguês de São Paulo S. A anunciam um cinema que pensa a classe média de um país em crise. Abordar as questões desta classe é, para Jean-Claude, a condição de enfrentamento das questões mais urgentes do Brasil através do cinema, por isso o elogio às formas realistas encontradas em alguns filmes como O desafio de Saraceni ou em Viramundo de Geraldo Sarno, onde o intelectual e o imigrante nordestino representam um “problema de classe”. O realismo é, no campo da forma cinematográfica apontada pelo autor, um meio de apagar as distorções e generalizações populistas, ao resgatar as contradições sociais entendidas neste momento a partir de uma análise marcada pelos conceitos de classe social e de luta de classes.

Para Jean-Claude, O desafio introduz pela primeira vez, pela relação entre Marcelo e Ada, a questão da luta de classes através da lógica da perplexidade imposta logo após o Golpe de 64; o marasmo vivido pelos intelectuais que ao longo da década de 50 acreditaram em projetos sociais e políticos agora desbaratados. “Para essas personagens que não agem, não fazem nada, a palavra é simultaneamente uma forma de reação e de alienação.”

O personagem intelectual parece esclarecer para a classe média não só o seu papel, mas também o da burguesia industrial. A construção do personagem delimita as contradições de sua classe com uma lucidez que, para Jean-Claude, indica a superação da situação de marasmo pela consciência da impotência.

Em São Paulo S. A., a clareza dos impasses de uma classe é ainda maior por focalizar a indiferença do personagem pequeno burguês. Carlos não escolhe, levado por acontecimentos quaisquer. Não é alienado, nem reage. Se Marcelo vive a perplexidade da impossibilidade, Carlos vive a indiferença diante das possibilidades. No universo do desenvolvimento industrial o dinheiro determina a relação entre os personagens. Sem projeto “Carlos é levado no caminho aberto pela grande burguesia.” Para Jean-Claude, Carlos é um personagem fraco, que vive da pura exterioridade que sucumbe diante da personagem principal: a cidade de São Paulo. “A personagem, que era o elemento dominador do cinema brasileiro (inclusive em Vidas secas), perde força e prestígio em São Paulo S/A, evolução essa que certamente não marcará o conjunto, mas pelo menos uma grande parte do futuro do cinema brasileiro.”

Jean-Claude novamente aponta a continuidade entre personagens do cinema brasileiro ao afirmar Carlos como um passo à frente de Antônio das Mortes: se antes o personagem da classe média oscilava entre posições opostas, finalmente o personagem pequeno burguês expressa a real situação da classe média enquanto lugar determinado pela grande burguesia. É o retrato de uma classe sem escolha, sem projeto, sem consciência.

No último capítulo do seu livro, intitulado Formas, Jean-Claude conclui que a procura pela equivalência entre as estruturas dos personagens e as estruturas da sociedade brasileira, expressa a problemática brasileira em que a questão da cultura parece convergir para a questão do popular. Esta é a sua principal defesa: o cinema brasileiro deve ser popular ao mostrar temas do povo não apenas à elite cultural, mas ao grande público.

“Assim, embora aspirando a ser popular por sua temática e pelo público que desejava alcançar, o recente cinema brasileiro, tanto o cinema de ideias como o artesanal e comercial, foi popular apenas na medida em que se inspirou em problemas e formas populares. Mas o que fez foi elaborar temática e forma que expressam a problemática da classe média. De Cinco vezes favela até A falecida, São Paulo S. A e O desafio, passando por Deus e o diabo na terra do sol, divisor de águas do atual cinema brasileiro, elaborou-se em alguns anos uma temática que vai de uma alienação na qual a classe pretendia ilusoriamente identificar-se ao povo, a uma possibilidade concreta de afrontar os problemas dessa classe.”

Jean-Claude recupera a questão do público para reafirmar a necessidade de o cinema brasileiro mostrar a classe média. O cinema dedicado ao povo trata com ambiguidade da classe média, sem atrair o povo ou a própria classe média, interessada em ignorar sua situação. Sem recusar as dificuldades de distribuição e de exibição do cinema brasileiro, Jean-Claude desloca a questão para os impasses entre filmes nacionais e a classe média, entre o cinema brasileiro e o grande público. Do segmento progressista da cultura de classe média, depende a experiência no campo do tema e da forma de um cinema reflexo da sociedade brasileira. Refletir, como afirmar Jean-Claude, os filmes não como reprodução do real, mas como invenção. “Fatos culturais, esses filmes o são porque suas estruturas refletem estruturas da sociedade brasileira, e porque não são cópias da realidade: seu realismo provém de uma inteira reelaboração da realidade.”

Através da análise dos personagens Jean-Claude traça a continuidade histórico do cinema de classe média. Manuel, Antônio das Mortes, Carlos. Polaridade, ambiguidade, atomização. Movimentos de focalização de uma classe no cinema nacional. Uma classe isolada como seus personagens, que surgem como imagens de um povo onde as massas não comparecem. Ao mesmo tempo são personagens coletivos enquanto expressão do imaginário nacionalista da época, todos voluntários no projeto de construção de um país.

Glauber Rocha: Revisão crítica do cinema brasileiro (1963)

Aos 24 anos, um jovem curta metragista redige um ensaio intuitivo, lúcido, irônico e generoso sobre a história do cinema brasileiro. Os termos do discurso predizem uma revolução, a revolução do cinema novo. Neste texto-manifesto, Revisão crítica do cinema brasileiro, Glauber Rocha busca uma determinação histórica para o Cinema Novo, busca legitimar através do processo histórico do cinema brasileiro o movimento do qual ele é o principal interlocutor.

Na introdução, Glauber define o estado de coisas: “A cultura cinematográfica brasileira é precária e marginal: existem os cineclubes e duas cinematecas: inexiste uma revista de importância informativa, crítica ou teórica. […] Cada crítico é uma ilha; não existe pensamento cinematográfico brasileiro e justamente por isto não se definem cineastas. […] aqueles que intencionam apenas a profissão, o possível sucesso e dinheiro, cedo ou tarde se equilibram: bolam argumentos de efeitos narrativos espúrios, pouco se interessam pelo sentido ideológico do filme ou pela significação cultural do cinema; fazem filmes apesar do cinema e desconhecendo cinema.”

“Não há pensamento, não há cinema” é a primeira condicional do texto, “não há política, não há estética” é a segunda. A referência à crítica e ao cinema francês e italiano reforçam e fundamentam a posição de Glauber. A construção é por oposição: cinema comercial X cinema de autor, tradição X revolução, ou seja, contra o capitalismo reformista que alimenta o cinema comercial é necessário um cinema de autor, que é necessariamente político – Rosselini, Godard, Visconti, Resnais são alguns exemplos do “método autoral” que Glauber procura descrever e no qual quer, ao mesmo tempo, se inscrever: “Na tentativa de situar o cinema brasileiro como expressão cultural, adotei o “método do autor” para analisar sua história e suas contradições; o cinema, em qualquer momento da sua história universal, só é maior na medida de seus autores […] O advento do “autor”, como substantivo do ser criador de filmes, inaugura um novo artista em nosso tempo. A política do autor moderno é a política revolucionária. A relação entre os termos é substantiva, não há “autor”, pintos, poeta ou cineasta sem uma visão do mundo livre, inconformada, violenta, verdadeira […] O autor é o maior responsável pela verdade: sua estética é uma ética, sua mise-en-scène é uma política.”

O discurso justifica a forma despojada do novo cinema. Não há como tentar falsificar em cenografia de papelão o mundo através dos refletores e lentes especiais, trata-se de aprender o cinema e a realidade com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Para Glauber, o cinema não é um instrumento, é uma ontologia; não é um instrumento da política, é a política.

O índice da Revisão crítica do cinema brasileiro indica uma cronologia desta história: Humberto Mauro, Limite (Peixoto), Cavalcanti, Lima Barreto, Independentes… constituem uma linha de continuidades e descontinuidades de uma história que se confunde com seus personagens, uma história de personagens. Personagens-autores é a categoria de personagens que importa na versão histórica glauberiana. Quem foram e são os autores do cinema no Brasil? é a questão que dirige o texto.

Humberto Mauro sentado, de costas, ao pé de uma árvore gigantesca, olhando o campo vasto e parado é a imagem fundadora da história do cinema brasileiro. Mauro, o primeiro autor da cronologia de Glauber, é uma primeira expressão do “cinema novo” no Brasil. Neste país “selvagem”, Mauro corresponderia a Jean Vigo ou a Flaherty na busca de um cinema livre com “profundo sentido de verdade e poesia”. Para Glauber, Humberto Mauro é um cineasta educado pela sensibilidade, inteligência e coragem, que tem diante de si a paisagem mineira e com ela realiza uma visão lírica, poética, estética, uma visão da província, uma visão do Brasil.

Em Ganga bruta, a lírica brasileira se libertaria da pura descritividade, é afeto e sentido. Este filme, que é a síntese da estética da simplicidade, é lembrado por Glauber como forma de se opor ao que ele considera como delírio milionário do capitalismo cinematográfico de sua época. Mauro filmou com recursos mínimos os melhores filmes brasileiros, afirma, e os recursos multiplicados realizam filmes muito inferiores. Glauber quer recuperar não apenas a brasilidade das formas do cinema de província, mas uma tradição de produção que escapa às determinações da indústria. “O princípio de produção do Cinema Novo universal é o filme anti-industrial.”

Glauber contraria o conceito de primitivo ao afirmar que a câmera não é uma questão de mecânica, mas de intuição. Mesmo a montagem de Mauro escapa às regras da narrativa e obedece a um tempo interior que explode e recua tornando visível uma compreensão da paisagem física e social e não o êxtase diante da sua exuberância.

Em seu texto, Glauber coloca a importância do estudo do cinema de Humberto Mauro como princípio em duplo sentido: como início de um novo cinema que começa nos anos 20 e como referência necessária ao cinema presente dos anos 60 e anos futuros.

“E Limite existe?” Esta é a resposta de Paulo Emílio Salles Gomes citada por Glauber no início do seu segundo capítulo, O mito Limite, à questão da restauração do filme. A conclusão de Glauber é não, Limite não existe enquanto cinema brasileiro. Quando escreveu a Revisão crítica, Glauber não havia assistido ao filme, devido à inexistência de cópias, o que não impede que o autor analise a partir de alguns artigos e conversas o grande mito do cinema brasileiro. Intimista, afastado do real e da história, Limite é um filme puro, pura arte pela arte, falta ao filme uma certa grandeza que só a ideia dá, escreve Glauber. Para o novo cinema brasileiro, esta forma ideal e esteticista só interessa como advertência contra a inconsistência histórica. Limite é considerado por Glauber como um acontecimento trágico na história do cinema brasileiro, com consequências esterilizantes até para o seu próprio autor, Mário Peixoto. A geração de cineastas de 30 vive o fanatismo por Limite e o seu autor nada mais consegue realizar.

O idealismo da crítica brasileira da época, entusiasmada pelas formas da vanguarda internacional recriadas por Mário, foi responsável pela construção de um mito gerado em um processo típico de uma cultura subdesenvolvida, onde bom é estar próximo aos padrões estéticos estabelecidos pela cultura desenvolvida, ainda que o preço seja o total desligamento do local, da terra. “[…] o filme, aliás, não procura fazer “brasileiro”. Sua história é de “qualquer parte”… Sua técnica é a mais moderna, internacional.”

A natureza do Brasil que surge na tela é secundária, poderia ser em qualquer lugar. Para Glauber, ser Brasil é essencial, a substância fílmica deve contemplar o homem brasileiro na sua forma revolucionária; é este o novo cinema e na sua revisão histórico são as origens deste cinema que importam e não um puro discurso de criação de formas, por mais rigorosa, talentosa ou elogiada que ela tenha sido ou venha a ser.

“Limite é a substituição de uma verdade objetiva por uma vivência interior; uma vivência formalizada, socialmente mentirosa; a sua moral, como o tema, é um limite.”

Cavalcanti é o terceiro personagem da história de Glauber. O personagem do cinema industrial paulista, personagem que na década de 50 apresenta uma solução técnica para “a situação desesperadora” (Filme e realidade de 1951) do filme brasileiro como única possibilidade de inserção no mercado internacional. “[…] não é a técnica que conta. Pelo contrário, ela pode tornar-se perigosa nas mãos de gente irresponsável e servir de etiqueta para o lançamento dos piores filmes, tachados de comerciais. Desconfiemos, portanto, da técnica.”

Cavalcanti, entretanto, parece não desconfiar o bastante e, seguindo uma lógica do filme de produtor, procura articular a melhor técnica a serviço do pior cinema. Um cinema que trata do Brasil com exotismo, com intenções de criar um cinema industrial paulista com destaque no mercado internacional. O resultado apontado por Glauber é patético, nem mercado internacional, nem mercado interno, nem cinema comercial, nem cinema de autor. A experiência da Vera Cruz demostra o vazio provocado pela estetização do social.

A questão para Glauber se coloca como perda de memória. Cavalcanti é o personagem das boas intenções, mas que não entende bem o Brasil. O conceito de filme brasileiro de Cavalcanti parece desconhecer que em 1920 o cinema havia começado com Humberto Mauro. Na análise que faz de O canto do mar, Glauber conclui que embora este seja o melhor filme de Cavalcanti ele evidencia a escolha por uma encenação academicizante em lugar “de captação nua e crua da realidade”, um encantamento exótico no lugar da paisagem humana do Recife, paisagem e miséria estilizadas.

Duas utopias diferentes, Cavalcanti e Glauber, cinema industrial e cinema de autor, duas perspectivas antagônicas de cinema brasileiro: a primeira elaborada a partir das determinações técnicas do mercado de cinema internacional; e a segunda, criada como forma de se opor a este estado de coisas, provoca uma ruptura definitiva com as utopias anteriores ao se realizar como parte de um processo histórico particular – aquele das experiências dos raros autores do cinema brasileiro. Para Cavalcanti, a história começa em 1950, para Glauber o princípio é Humberto Mauro nos anos 20.

“O que ficou da Vera Cruz? Como mentalidade, a pior que se pudesse desejar para um país pobre como o Brasil. Como técnica, um efeito pernóstico que hoje não interessa aos jovens realizadores, que desprezam refletores gigantescos, gruas, máquinas possantes, e preferem a câmera na mão, o gravador portátil, o rebatedor leve, os refletores pequenos, atores sem maquilagem em ambientes naturais. Como produção, um gasto criminoso de dinheiro em filmes que foram espoliados pela Columbia Pictures – quem mais lucrou com a falência, também grande motivo da falência. Como arte, o detestável princípio de imitação, de cópia dos grandes diretores americanos.”

Mas talvez outro personagem da Vera Cruz tenha sido mais importante para a construção das oposições de Glauber: Lima Barreto, “a explosão no caos da Vera Cruz”. O cangaceiro e a representação da violência no nordeste como folclore sem dúvida mostram a Glauber o que ele não quer. Um épico nos planaltos paulistas vestidos de nordeste, de espírito melodramático, o pitoresco fácil, afirma Glauber. Cangaceiros invadindo a província, pendurando macacos e violentando mulheres ao som de gritos comemorativos com recursos de montagem contrastam com a forma que Glauber utilizará para filmar a invasão do casamento por Corisco, o grande personagem de Deus e o diabo na terra do sol, onde o movimento de câmera e a montagem seguem a tensão dos corpos; onde do ato desumano da violação surge o absolutamente humano de Rosa, Dada, Satanás e Corisco.

Através da revisão de O cangaceiro, Glauber acentua os perigos da tentativa de extrair uma ideologia do espetáculo. “Estes filmes divulgam ideias nacionalistas com soluções evasivas”. Evasivo, pseudorrevolucionário, western sem grandeza humana, epopeia sem movimento místico, drama nacionalista sem poder de convicção são algumas atribuições de Glauber ao grande sucesso da Vera Cruz premiado em Cannes. Armadilha de inocentes úteis utilizados pelas forças reacionárias, este gênero de filme aparece para Glauber como marco negativo da história do cinema brasileiro. “O autor no cinema brasileiro se define em Nélson Pereiro dos Santos”.

Como resposta inesperada à crise da Vera Cruz, Glauber apresenta “a principal personalidade revolucionária do cinema brasileiro.” Nélson é a escolha de Glauber. Ele resolve fazer cinema enquanto assiste Rio quarenta graus. É o novo cinema, cinema da ruptura com o esteticismo social, cinema brasileiro como o de Humberto Mauro mas que evolui do realismo poético ao realismo social. Rio quarenta graus interfere, é “engajado”. “Um dos intelectuais mais sérios de sua geração, consciente do seu papel histórico.”

Nélson reúne conceito e cinema. Dele emerge a dimensão crítica que Glauber irá radicalizar. Do neorrealismo introduzido pelas imagens de Nélson na paisagem humana brasileira, Glauber retira a força para uma revolução que faz convergir pensamento e cinema, política e estética. O cinema de Nélson Pereira mostra o possível, um cinema da relação pensamento e terra, onde o Brasil dos meninos que vendem amendoim aparece como o Brasil “verdade”. A revolução é uma estética diz Glauber, sem refletores e com a câmera na mão. A forma traduz a ideia de um novo cinema. “Rio quarenta graus era um filme popular, mas não era populista; não denunciava o povo ao povo: sua intenção vinda de baixo e para cima, era revolucionária e não reformista.” Anos mais tarde, em uma entrevista, Nélson, respondendo a uma questão sobre utopia, aponta o cartaz de Rio quarenta graus: “Aquele filme que eu fiz em 55 refletia a utopia da minha geração. Um país em que as relações sociais fossem mais justas.”

Nas inúmeras definições de Cinema Novo, Glauber parece insistir sobre algumas relações – cinema de autor, cinema verdade, cinema revolução – ao mesmo tempo em que contesta as definições da crítica ao afirmar que este cinema não se definirá previamente: “sua existência é a prática dos anos vindouros”. Ao concluir sua Revisão crítica do cinema brasileiro, Glauber resume seu manifesto: “[…] câmera na mão trata-se de construir.”

Se a história contada por Glauber apresenta alguma continuidade, é a de tentativas sucessivas de construção de cinema no Brasil através dos caminhos e descaminhos de seus personagens. Humberto Mauro como personagem lírico, o personagem esteta de Mário Peixoto, o Alberto Cavalcanti industrial, Lima Barreto como personagem reacionário e o personagem revolucionário de Nélson Pereira dos Santos.

Entre tantas utopias, a da revolução é a escolha de Glauber; entre tantos personagens, a escolha é o personagem engajado enquanto autor no processo da revolução do novo cinema, Nélson Pereira dos Santos. O tom de manifesto se justifica como convocação a uma nova forma de pensar e realizar cinema, necessariamente política e estética. Ao apresentar os principais personagens antipáticos, o texto assume os riscos de caminhar pelo negativo através de conceitos repulsivos, como o comercial, o industrial, o estético puro, para chegar por oposição ao autor, ao independente, ao novo.

A revisão de Glauber desloca o problema do cinema brasileiro da questão econômica ou técnica e coloca a necessidade de um pensamento social e político como estética cinematográfica. O cinema é pensamento, é política, não há mediação entre imagens e utopias. As imagens são utópicas, são revolução.

Brasis e cinema

As teses dos autores apresentados, produzidas entre 1963 e 1973, são profundamente datadas enquanto produções fundadas em um pensamento social influenciado pela análise marxista. Conceitos como luta de classes, classe social, revolução aparecem de forma diferenciada através das interpretações de Brasis e Cinemas presentes nos textos referidos.

O que nos interessa entretanto, é escapar das determinações mais óbvias da análise marxista presente na maioria dos textos do período nos mais diversos campos do conhecimento, das ciências às artes, na tentativa de focalizar, por um lado, o pensamento da relação entre cinema e sociedade como forma de intervir no cinema e na sociedade através deste, e por outro lado, procurar outros percursos no interior destes textos que pensem o cinema para além desta relação – como, por exemplo: a construção de personagens.

Trata-se, portanto, de inverter as análises destes textos clássicos do cinema brasileiro, isto é, em vez de seguir a linha marxista e refazer as determinações sociais no cinema, buscar a invenção do Brasil no cinema e de um cinema no Brasil. É evidente que uma forma não exclui a outra, mas acentua outros pontos que devem apenas redimensionar estes textos únicos no pensamento do cinema brasileiro.

Para nós, o cinema não se limita a expressar o movimento da história, mas produz uma visão e um pensamento que escapam ao estritamente político e social dos acontecimentos históricos.

Ao estender esta imagem do pensamento cinematográfico brasileiro, insistimos no entanto que apenas através da relação entre o “pensamento e a terra” poderemos entrever como se substancializa este cinema, não como simples reprodução do real, mas como invenção de reais possíveis através da criação dos seus personagens.

Os três personagens que elegemos para pensar o cinema no Brasil nos contam três histórias do cinema brasileiro. Podemos talvez afirmar que se trata da mesma história, determinada pela herança do processo de colonização que instaura nosso estado de dependência.

Em seu texto, Paulo Emílio insiste na condição de dependência gerada pelo processo histórico. Para este autor, o cinema brasileiro é a imagem das relações entre ocupado e ocupante, um cinema determinado pela situação econômica e política do Brasil, e para mudar o cinema é necessário primeiro que mude o Brasil. Com um nacionalismo apaixonado, Paulo Emílio defende o cinema, defendendo o Brasil. País livre, cinema independente. O personagem de Paulo Emílio é o Brasil.

Se Paulo Emílio conta uma história do Brasil através do cinema, Glauber conta uma história do cinema através do Brasil. Se, para Paulo Emílio, um país independente pode construir um cinema nacional, para Glauber, um Cinema Novo pode criar um novo país.

O personagem de Glauber é “o autor de cinema”. Na sua história de cinema, Glauber cria uma cronologia de autores mais e menos brasileiros. Como ponto de chegada e de partida para um novo cinema, o personagem da revolução, Nélson Pereira dos Santos.

Com um discurso também nacionalista, Glauber inventa Cinemas e Brasis. Seus personagens indicam as diferenças. Muitos cinemas existiram, mas apenas o cinema que se aproximou do real Brasil interessa. Real como miséria, fome, desigualdade e também como utopia. O movimento de câmera deve mostrar a estética da fome e o ideal da revolução.

O real que assombra Jean-Claude Bernardet é outro. O cinema de classe média precisa mostrá-la e não escondê-la. Quanto mais próximo do problema da classe média, maior a contribuição do cinema ao país. O personagem de Jean-Claude é a classe média. Da continuidade entre os personagens do cinema se constrói a sua história.

Paulo Emílio e Jean-Claude insistem na continuidade de um processo histórico do país e de uma classe, e Glauber na descontinuidade, na necessária ruptura com o que lhe é anterior. Para os dois primeiros, o cinema precisa inventar o popular; para Glauber, é preciso inventar o povo.

Popular é para o povo?

Parece eterna a discussão sobre cinema popular no Brasil. E popular o que é? Muitos brasileiros no cinema assistindo a filmes brasileiros? Por razões coloniais, nosso mercado cinematográfico não é do nosso cinema, como é o caso, por exemplo, do mercado americano de cinema. Aqui o nosso mercado também é americano. Contra este destino, ao longo da história do cinema brasileiro, muito foi tentado. Filmar a paisagem humana brasileira (Mauro), importar o esteticismo (Mário Peixoto), contar histórias americanas com ingredientes brasileiros (Atlântida), construir uma indústria nacional para o mercado internacional (Vera Cruz). Mesmo a Chanchada, que, por vinte anos, manteve seu público, entre outros fatores porque o produtor era o exibidor, atingiu quanto do público? Dez por cento talvez.

A economia do cinema brasileiro é um jogo complexo de interesses que concerne à produção estrangeira, à legislação brasileira, aos distribuidores, aos exibidores e, em último lugar, ao produtor nacional. A imensa maioria dos textos sobre cinema brasileiro trata desta polêmica crucial para a sobrevivência do cinema nacional. O presente texto quer apenas discutir o conceito popular como elemento estruturante do pensamento do cinema no Brasil.

No epicentro de todas as histórias aqui anunciadas, encontra-se o Cinema Novo. Em relação ao que era, tinha sido ou viria a ser, os autores traçavam diagnósticos onde a questão do público ocupava um lugar de destaque.

Quando encerra a sua Trajetória, Paulo Emílio inverte a questão ao afirmar que o fato de o Cinema Novo ter ficado órfão de público foi menos grave do que o público ter ficado órfão do cinema brasileiro após o fim da conjuntura instigante do início dos anos sessenta. O autor se refere ao público intelectual que se volta para o estrangeiro como forma de alimentar “sua inconfidência cultural”, como a aristocracia do nada.

Jean-Claude aponta no seu texto que a classe média produtora dos filmes no Brasil se vincula mais a uma cultura oficial do que à cultura popular, ela fala com o povo mas suas referências se originam na cultura dominante. Jean-Claude questiona o paternalismo, a ambiguidade do cinema de intenções utópicas.

“[…] os filmes não conseguiram travar o diálogo com o público almejado, isto é, com os grupos sociais cujos problemas se focalizavam na tela. Se os filmes não conseguiram esse diálogo, é porque não apresentavam realmente o povo e seus problemas, mas antes encarnações da situação social, das dificuldades e hesitações da pequena burguesia, e também porque os filmes se dirigiam, de fato, aos dirigentes do país.”

Para Jean-Claude, o cinema brasileiro devia ser popular – tratar dos assuntos do povo não apenas com a elite cultural, mas com o grande público. O Cinema Novo, na avaliação do autor, teria se afastado do popular e se perdido em recursos de linguagem e conclui:

“o cinema brasileiro não é um cinema popular, é o cinema de uma classe média que procura seu caminho político, social, cultural e cinematográfico.”

Glauber opõe cinema comercial a cinema de autor e repudia o modelo de cinema popular que o antecede – a Chanchada. Para Glauber, cinema não é popular, é o povo. O povo que falta, como afirmam Kafka e Deleuze, e Glauber inventa este povo. O povo é aquele que consegue escapar do popular do populismo, o povo da reação, da revolução como movimento último da criação de um Brasil e de um cinema.

O Cinema Novo é da classe média progressista, mas não estava perdido, estava experimentando e foi interrompido. É desta perda que fala Paulo Emílio. Ela será vivida por Glauber em Terra em transe.

Personagens e utopias: indivíduos e coletivos

Terra em transe começa com a paisagem de Eldorado, terra da utopia coroado pelo som de atabaques.

Pierre Perrault afirma que o papel do cineasta é “voir venir l’avenir”. O cinema do porvir também é o cinema de Glauber. Este porvir é a invenção do povo que está faltando. Deleuze recupera de Kafka esta declaração e a situação de impasse por ele descrita: a impossibilidade de não “escrever” e a impossibilidade de escrever na língua dominante.

“No momento em que o senhor, o colonizador proclama “nunca houve povo aqui”, o povo que falta é um devir, ele se inventa, nas favelas e nos campos, ou nos guetos, com novas condições de luta, para as quais uma arte necessariamente política tem de contribuir.”

Nesse processo, indivíduo e coletivo se confundem na indiscernibilidade das relações entre o público e o privado. O projeto do personagem não se refere exclusivamente a sua visão particular do mundo, mas é o mundo que vê através do seu personagem. E se o mundo está crise, em transe, o personagem e o cinema não consumidos na sua visão.

De certa forma, o indivíduo no coletivo está presente nas análises de Paulo Emílio, Jean-Claude e Glauber, mas com variações. O indivíduo como personagem é sempre representante de um pensamento do Brasil, de uma classe, de um cinema. Apenas há um deslocamento no interior desse pensamento que, em Paulo Emílio, confirma o seu diagnóstico de nação e cultura subdesenvolvida, em Jean-Claude se apresenta como um processo de conscientização de uma classe sobre suas próprias questões e em Glauber como invenção de um povo e como processo de intervenção através de uma recriação ou aceleração dos mecanismos da crise que se instaurou no Brasil daquele tempo.

Operários, favelados, marginais são retratados ou recriados como personagens coletivos de uma nação, que comparecem às telas através das câmeras do novo cinema. Glauber insiste – o cinema deve ser necessariamente político; Jean-Claude tenta escapar dos gêneros e tratar o cinema como um todo orgânico; e Paulo Emílio interpreta o panorama de um cinema subdesenvolvido. Todos apresentam, através dos seus personagens, as utopias de uma nação que procuram se realizar no cinema ou através dele.

Se podemos considerar, a partir do exemplo dos três textos analisados, que há uma tradição no pensamento do cinema brasileiro que se fundamenta em uma interpretação da sociedade brasileira, por outro lado este pensamento se faz cinema. É o pensamento político e social que forma a geração do cinema novo no Brasil, o auge do cinema do pensamento, isto é, um cinema que se distancia do mercado e seus limites culturais para poder pensar.

O Cinema Novo tem mil faces que confundem qualquer intérprete e não só na época em que se produziu mas ao longo da história recente da teoria e do cinema no Brasil. Não é tecnicista, mas é estético, não é popular, mas mostra o povo. E como ser popular se “o povo falta”?

Se o Cinema Novo luta contra a Chanchada, é justamente porque nas telas e nas salas de cinema as massas estão assujeitadas e não é este o público que ele reclama. A utopia era realizar um cinema para um público ainda por vir, com uma política de invenção de personagens de um novo Brasil.

Cine-personagens e tipos sociais

Os autores referidos no primeiro analisaram de formas diferenciadas a relação entre cinema e sociedade, procurando interpretar e intervir na sociedade através do cinema. Apesar de determinados pelas teorias sociais, especialmente pela teoria marxista, persiste nestes documentos um momento privilegiado do pensamento do cinema brasileiro. Interessamo-nos particularmente pelos instantes em que este pensamento parece escapar da ordem do discurso social e se aproximar de uma invenção cinematográfica que não se distancia de uma invenção do Brasil.

É como se durante muito tempo esses autores não parassem de se perguntar o que está fora do filme, ou o que de fora está dentro do filme? Gostaríamos de inverter a questão. O que está dentro do filme, ou o que de dentro está fora?

Deleuze nos livros Cinema 1 e 2 e também em O que é a filosofia?, afirma o cinema como pensamento. O cinema pensa. Se a filosofia pensa pela criação de conceitos, o cinema o faz por afetos e perceptos. Ao descrever a forma da construção filosófica, Deleuze potencializa o papel do personagem conceitual.

O personagem como conceito é criado por Deleuze para responder à questão O que é filosofia? Através desta longa resposta, ele constrói o personagem conceitual como devir ou sujeito de uma filosofia em que o filósofo aparece como simples invólucro de seu principal personagem conceitual e de todos os outros filósofos, seus intercessores. “Platão se torna Sócrates ao mesmo tempo que Sócrates torna-se filósofo.” Deleuze traça um plano e o povoa com o seu principal personagem conceitual: o filósofo, aquele capaz de pensar o impensável do pensamento ao viver da impossibilidade de dizer “eu”.

O personagem conceitual é em Deleuze o movimento que descreve o plano de imanência do autor e intervém na criação de seus conceitos. O movimento pode ser positivo ou negativo e constituir assim personagens simpáticos e personagens antipáticos. Nietzsche por exemplo opera com ambos, Zaratustra como simpático e Cristo como antipático. Deleuze focaliza dessa forma a dimensão antagônica dos conceitos.

“Os personagens conceituais são os heterônimos do filósofo, e o nome do filósofo, o simples pseudônimo de seus personagens. Eu não sou mais eu, mas uma aptidão do pensamento para se ver e se desenvolver através de um plano que me atravessa em vários lugares. O personagem conceitual nada tem a ver com uma personificação abstrata, um símbolo ou uma alegoria, pois ele vive, ele insiste.”

Como Fernando Pessoa, Deleuze insiste na heteronímia. Pessoa distingue obras pseudônimas das heterônimas. “A obra pseudônima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina; a heterônima é do autor fora da sua pessoa, é de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer drama seu.”

A passagem de Deleuze para Pessoa, inventada pelo próprio filósofo, sugere a ideia de personagem como agente da criação, quando a ordem do devir surge como fabulação criadora. A filosofia, a literatura ou o cinema fabricam seus personagens, videntes do mundo que criam. São seres invisíveis, imaginários de um mundo vivido e que com ele não se confundem. Mas se a filosofia constrói o personagem conceitual (Deleuze) e a literatura os heterônimos literários (Pessoa), talvez possamos falar de cine-personagens como uma possibilidade correspondente na forma cinematográfica.

Referindo-se aos heterônimos – Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos –, Pessoa escreve: “Se estas três individualidades são mais ou menos reais que o próprio Fernando Pessoa – é um problema metafísico, que este, ausente do segredo dos Deuses, e ignorando portanto o que seja realidade, nunca poderá resolver.”

Personagem como máscara, o real como possível e não como realidade, figura como condição de possibilidade dos deslocamentos do pensamento no cinema. A existência do cine-personagem pode atualizar no plano cinematográfico um personagem conceitual e seus antecessores. Os deslocamentos dos cine-personagens do cinema brasileiro produzem uma estética particular e retraçam as linhas para o pensamento de cinema no Brasil. Um pensamento do fora, linha de fuga dos termos da representação, revelando um cinema que não se reduz ao real, ao contrário o desconstrói e o intensifica em uma composição de sensações.

Bakhtin sobre Dostoievski escreve um tratado acerca do romance polifônico. A polifonia do discurso é pronunciada por personagens polifônicos. Quem é O idiota? A idiotia do príncipe Michkin se atualiza ao conferir um sentido plural aos demais personagens e a si mesmo. O Cristo russo criado por Dostoievski na interpretação de Bakhtin ressurge em mil vozes no chão natal russo. Deleuze afirma que a filosofia é inseparável de um chão natal e pergunta qual a relação do pensamento com a Terra? Deleuze cria uma filosofia polifônica ao incorporar ao pensamento a relação entre muitos personagens conceituais, como se muitas vozes produzissem um mesmo som. Os conceitos são os mesmos, mas pensados de outra maneira (Foucault), – Descartes na Rússia teria ficado louco? A razão e a loucura no mesmo personagem: o idiota.

Os personagens de Dostoievski não mais representam estratos de classes, mas pensam e recriam em um movimento incessante seus papéis e seus territórios. A Rússia é o chão natal, mas é fabulação.

“A personagem não interessa a Dostoievski como um fenômeno da realidade, dotado de traços típico-sociais e caracterológico-individuais definidos e rígidos, como imagem determinada, formada de traços monossignificativos e objetivos que, no seu conjunto, respondem à pergunta: “quem é ele?”. A personagem interessa a Dostoievski enquanto ponto de vista específico sobre o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional e valorativa do homem em relação a si mesmo e à realidade circundante. O importante para Dostoievski não é o que a sua personagem é no mundo mas, acima de tudo, o que o mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma.”

E no cinema? Qual a natureza do personagem cinematográfico? Se por exemplo Bakhtin coloca a questão da autoconsciência como dominante artístico na construção do personagem literário de Dostoievski, o movimento dos corpos seria a determinante na construção dos personagens do cinema. Da ordem visual surgem estes personagens, dos seus gestos, das suas falas, dos olhares e das cores, da luz que os ilumina aparecem suas formas, que criam um mundo à sua visão. No corpo, o pensamento, um ponto de vista sobre a terra. A construção pode se dar por palavras, mas são palavras enunciadas com tantas pronúncias que por muitas vezes apenas pressentimos o autor do discurso.

Eles não parecem vir de lugar algum, mas emergem da tela inventados pelo cinema como cine-personagens. Naturais do cinema, eles são os agentes na criação das muitas cinematografias; através deles incorporamos as diferenças entre tantos cinemas de épocas distintas, de línguas inauditas, de espaços longínquos. Se cada terra produz seu cinema, é pelas sensações e percepções do cine-personagens.

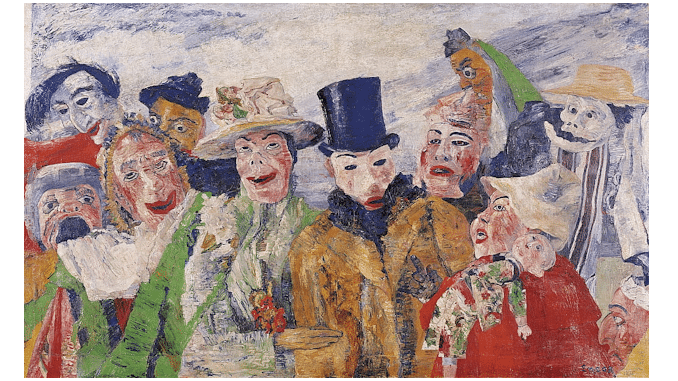

Mas qual será a natureza destes personagens? No cinema, transparecem muitas formas de personagem. Repetimos então a ideia de personagem como máscara. De que matéria ela é feita? É rígida e através dela não conseguimos enxergar? Ou, ao contrário, é translúcida e maleável, sujeita a metamorfoses?

Podemos pensar, por exemplo, em dois personagens do cinema brasileiro: Fabiano em Vidas secas como um tipo social – vaqueiro do sertão nordestino – representa um acontecimento, a seca, e a aridez de uma paisagem inumana. Imagem do vivido, de uma existência miserável, Fabiano reproduz o estado histórico de uma região do Brasil. Paulo Martins, em Terra em transe se movimenta como uma figura estética, polifônica, fazendo transbordar em permanente crise o universo de sensações do puro vivido da ordem do acontecimento histórico em um transe do devir.

Os conceitos de tipo social e figura estética não são excludentes, os tipos psicossociais encenam o movimento da história e as figuras estéticas como seres de sensações em eterno devir produzem os acontecimentos, como ato de criação que escapa a história. Como planos sobrepostos tipos sociais e figuras estéticas se relacionam mas não se confundem, como potências de afectos e perceptos as figuras jamais se reduzem ao vivido.

De que maneira o cinema brasileiro cria um deslocamento dos personagens como tipos sociais para figuras estéticas? Se uma interpretação sociológica foi possível em um determinado momento da teoria do cinema brasileiro, não teria sido justamente por o cinema do período operar essencialmente com tipos sociais? Como fazer corresponder a esses tipos, no campo teórico, às transformações produzidas por cine-personagens estéticos?

Extrair do pensamento social do cinema brasileiro outra imagem do pensamento. A reflexão sobre os textos clássicos de Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet e Glauber Rocha confirmam a possibilidade de se traçar um outro percurso para o pensamento do cinema no Brasil através dos seus personagens.

Extrair dos tipos sociais os cine-personagens significa encontrar uma dobra na maneira de pensar o nosso cinema. Os cine-personagens surgem como uma forma de expressar uma diferença fundamental entre a criação e a reprodução de um referente social pelo cinema.

A análise dos cine-personagens pode provocar uma variação no pensamento de cinema no Brasil, ao potencializar seus elementos estéticos e se diferenciar da tradição de uma determinada maneira de pensar a partir de uma teoria social e política. Ou seja, pensar a partir de uma teoria social e política. Ou seja, pensar o cinema brasileiro se mantém como uma tarefa sociológica e varia conforme as mudanças teóricas deste campo, sem que se configure necessariamente um avanço de estudo do cinema enquanto movimento estético, ainda que esta estética tenha significados éticos, sociais e políticos, como podemos extrair de toda arte, de qualquer época. Ao contrário, partir da composição dos personagens do cinema brasileiro contribui para o aprofundamento da forma que possui o cinema de pensar e criar o Brasil. Os cine-personagens inscrevem novas imagens do pensamento no cinema brasileiro.

*Katia Maciel é professora na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Notas

- Paulo Emílio Salles Gomes. “A Personagem cinematográfica” in A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1968.

- Paulo Emílio Salles Gomes. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra/Embrafilme, 1980, página 75.

- página 76.

- Vicente de Paula Araújo citado por Paulo Emílio Salles Gomes, obra citada.

- Paulo Emílio Salles Gomes obra citada página 83.

- , página 81.

- , página 84.

- , página 87.

- Jean-Claude Bernardet. Brasil em tempo de cinema. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, página 12.

- , página 20.

- , página 154.

- , página 87.

- , página 127.

- , página 123.

- , página 115.

- , página 150.

- , página 138.

- Glauber Rocha. Revisão crítica do cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

- , página 38.

- , página 44.

- , página 50.

- , página 83.

- Entrevista realizada pelo autor em 1993.

- , página 147.

- Gilles Deleuze. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, capítulo 1, página 100. “O jogo é tanto mais complexo, quanto os movimentos negativos infinitos são envolvidos nos positivos sobre cada plano, exprimindo os riscos e perigos que o pensamento enfrenta, as falsas percepções e os maus sentimentos que o envolvem; há também personagens conceituais antipáticos, que colam estreitamente nos simpáticos e dos quais estes não chegam a se desgrudar (não é somente Zaratustra que está impregnado por “seu” macaco ou seu bufão, Dionísio que não se separa do Cristo, mas Sócrates que não chega a se distinguir de “seu” sofista, o filósofo que não chega para conjurar seus maus duplos); há enfim conceitos repulsivos enlaçados nos atrativos, mas que desenham, sobre o plano, regiões de intensidade baixa ou vazia, e que não cessam de se isolar, de desconjuntar, de romper as conexões.”

- Por expressarem um determinado momento da história do pensamento social brasileiro.

- Paulo Emílio Salles Gomes, obra citada página 87.

- Jean-Claude Bernardet, obra citada página 51.

- Gilles Deleuze. Cinema – Imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990, página 259. “É preciso que a arte cinematográfica, participe desta tarefa: não dirigir-se a um povo suposto, já presente, mas contribuir para a invenção de um povo. No momento em que o senhor, o colonizador proclama “nunca houve um povo aqui”, o povo que falta é um devir, ele se inventa, nas favelas e nos campos, ou nos guetos, com novas condições de luta, para as quais uma arte necessariamente política tem de contribuir.”

- Em conferência realizada na Mostra do Filme Etnográfico no Rio de Janeiro em 1996.

- Gilles Deleuze. Cinema – Imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990.

- , página 260.

- Gilles Deleuze, Félix Guatari. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.

- , página 86.

- José Gil. Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações. Lisboa: Relógio d’Água.

- , página 193.

- José Ferrater Mora. Diccionario de filosofia. Madrid: Alianza, 1980. “O termo latino persona possui, entre outros significados, o mesmo que a voz grega – da qual se estima a origem – quer dizer máscara.” Tradução do autor.

- Mikail Bakhtin. Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981.

- Gilles Deleuze, obra citada página 91 e 132.

- Mikhail Bakhtin, obra citada.

- Gilles Deleuze, obra citada página 88, 93 e 229.