Por FLORESTAN FERNANDES*

Classe e raça nunca se combinaram da mesma maneira, depois da desagregação da ordem social escravocrata e do modo de produção escravista

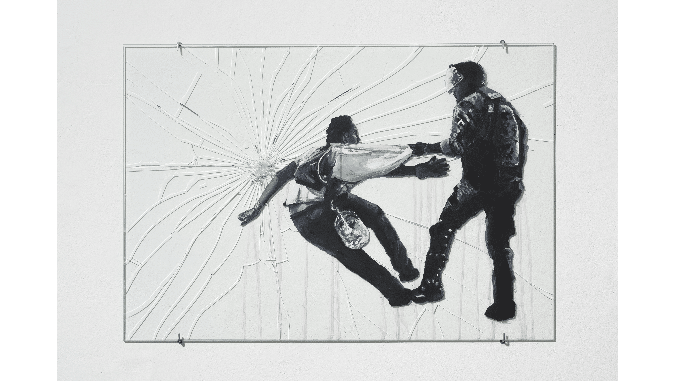

Os extremos marcam as relações do negro com a ordem racial existente. Essa ordem se alterou ao longo do tempo. Não é a mesma coisa rebelar-se contra a ordem racial sob o modo de produção escravista, em seguida, quando se implanta o trabalho livre e este dilacera muitos dos padrões assimétricos de relações humanas (inclusive os raciais); e mais tarde, nas décadas de 1920-1940 ou, então, na atualidade. O negro não pode ser excluído de tais transformações dos padrões de relações raciais, com os quais uma parte da população negra sempre esteve em tensão consciente. Contudo, ele não conseguiu derrotar a assimetria nas relações raciais, as iniquidades raciais e as desigualdades raciais que tentou destruir. No entanto, sempre houve uma constante: em um extremo, o ativismo dos que contestavam abertamente; de outro, o ressentimento engolido com ódio ou com humildade, mas que se traduzia sob a forma da acomodação – que eu cheguei a designar como capitulação racial passiva.

As duas expressões históricas mais significativas desse ativismo aparecem vinculadas com os movimentos sociais espontâneos, que eclodiram, por exemplo, em São Paulo nas décadas de 1920 até meados de 1940 e o que surge em conexão com a consciência social de um racismo, que, sem ser institucional (como nos Estados Unidos ou na África do Sul), provocava consequências igualmente devastadoras. A questão de ser ou não o racismo institucional ou camuflado possui menor importância do que ele representa na reprodução da desigualdade racial, da concentração racial da riqueza, da cultura e do poder, da submissão do negro, como “raça”, à exploração econômica, à exclusão dos melhores empregos e dos melhores salários, das escolas, da competição social com os brancos da mesma classe social etc., e à redução da maioria da massa negra ao “trabalho sujo” e às condições de vida que confirmam o estereótipo de que “o negro não serve mesmo para outra coisa”.

Essa compreensão sociológica do assunto revela que classe e raça nunca se combinaram da mesma maneira, depois da desagregação da ordem social escravocrata e do modo de produção escravista. Sob o capitalismo competitivo, o negro emergia dos porões da sociedade e, para muitos, parecia que ele se igualaria ao branco com velocidade, apesar do “preconceito de cor” e da discriminação racial. A raça não era tomada como uma entidade social consistente e duradoura, como se a escravidão se tivesse sustentado no ar. Mesmo autores como Caio Prado Júnior, de uma perspectiva histórica, e Emílio Willems, de uma perspectiva sociológica, entendiam que o capital ia em busca do trabalho e a passagem de escravo e liberto a assalariado seria automática. Ela não foi e, graças a isso, a rebelião latente das décadas de 1910 e 1920 gerou tentativas de organizar o protesto, lutar pela incorporação à sociedade de classes em formação e expansão e de contrapor à ideologia racial dos brancos das classes dominantes uma ideologia peculiar dos negros e mulatos (ou, mais corretamente, uma contra-ideologia racial, que eu descrevo no quarto capítulo de A integração do negro na sociedade de classes). Forjar uma contra-ideologia constituía uma façanha, nas condições sociais em que viviam negros e mulatos em São Paulo. Sob o capitalismo monopolista as empresas sofreram alterações profundas em suas dimensões, organização e funcionamento. Um vasto excedente populacional era atraído pelo modo de produção capitalista monopolista de todas as regiões do Brasil. No seio das massas migrantes, aumentavam os contingentes negros e mestiços. O capitalismo monopolista vai ocupar um exército de trabalhadores ativos muito vasto. Os contrastes entre classe e raça tornam-se nítidos. O sistema ocupacional abre-se em duas pontas para os negros. Em massa, nos trabalhos braçais, como os dos “peões” e da construção civil. Seletivamente, em posições intermediárias, que exigiam algum preparo cultural e competição interracial, e no ápice das ocupações melhores, como uma exceção, que iria perder tal caráter com muita lentidão mas com certa constância.

O protesto negro das décadas de 20, 30 e 40 lançou suas raízes no após I Guerra Mundial. Os ismos medravam em cidades como São Paulo. O negro entrou na corrente histórica e interrogava-se porque o imigrante tivera êxito e a massa negra continuava relegada a uma condição inferior e iníqua. Vão surgir, assim, as primeiras sondagens espontâneas do “meio negro”, feitas por intelectuais negros; e os primeiros desmascaramentos contundentes. O “preconceito de cor” entra em cena, na consciência social negra, como uma formação histórica. Nem as sondagens eram superficiais nem as respostas contingentes. O negro elabora uma radiografia racial da sociedade brasileira e é com base nos resultados dessa radiografia que ele se insurge contra o paternalismo, o clientelismo e a expectativa de conformismo dos brancos das classes dominantes. As sondagens são duras, porque põem o próprio negro em questão. O negro colaborara, de modo inconsciente, com o branco para manter e reproduzir a ordem racial que fora absorvida pelo regime de classes (o parasitismo sobre a mulher negra, o abandono da mulher e dos filhos, o desinteresse por absorver instituições que serviam de apoio econômico e social para o êxito dos imigrantes – como a família – o medo de enfrentar o preconceito de cor dissimulado, a aceitação de ser posto à margem da sociedade civil e iludido etc.). No fundo, surgem duas repulsas elementares: a de conformar-se com as condições de vida imperantes; a de conformar-se com as ideias simplistas de que o negro tinha aberta diante de si a estrada que lhe concederia a cidadania e tudo o que pudesse conquistas através dela. Os dois inconformismos pressupunham a crítica do preconceito e a condenação de discriminações, que o preconceito parecia justificar mas que não eram seu produto. O preconceito e a discriminação possuíam a mesma origem histórica e desempenhavam funções complementares, que reforçavam a dominação racial dos brancos e a compulsão social de manter o negro em seu lugar, isto é, de conjurar qualquer possibilidade de rebelião racial. É verdade que o intelectual ativista negro acabou assumindo a posição de paladino da ordem: ele encarnava a consciência dos valores (ou dos mores) que sustentavam a ordem social, sem as inconsistências dos brancos.

Não obstante, por aqui surgiram várias associações e entidades negras e o movimento social que desembocava na crítica da ordem legal vigente e de sua inocuidade (e falsidade) para o negro. Elaboram-se dessa maneira uma ideologia racial própria, que não chegou a difundir-se além das minorias inconformistas ativas (que organizavam e operavam os movimentos sociais espontâneos de uma reforma racial dentro da ordem), e certas disposições de enfrentar as manifestações de preconceitos e discriminação em situações concretas. Tratava-se de algo mais amplo e profundo que um fermento social. Era uma incipiente ruptura racial. Porém, o Estado novo pôs fim a tais modalidades de insatisfação e de inquietações raciais, que incomodaram os brancos das classes dominantes (que enxergavam nos acontecimentos o despertar de um “racismo negro”!) e não chegaram a contar com a simpatia dos outros estratos da população branca (inclusive os partidos de esquerda, que viam o “problema negro” como uma questão exclusivamente de classe e, portanto, como um “problema social”). O movimento não morre. Ele hiberna, sob a pressão externa da ditadura, que de fato, recompôs a capacidade de dominação oligárquica das classes sociais dominante e da raça branca.

O término da II Guerra disseminara novas impulsões de radicalização. Os de baixo se apegaram ao sonho da democratização da sociedade civil e do Estado – e avançavam diretamente no sentido de protagonizar o aparecimento de uma democracia de participação ampliada. O populismo dá alento a essas aspirações e as reforça. O populismo dá alento a essas aspirações e as reforça. Contudo, o movimento anterior não sai da hibernação. As novas oportunidades de trabalho e de ascensão social desdobravam para os setores que poderiam retomar a inquietação racial múltiplas vias de classificação no sistema ocupacional. A “classe média de cor”, que era uma ficção social, tornou-se acessível e vai alastrar-se com ritmos lentos. Alguns negros tiveram êxito suficiente para alcançar posições empresariais e o ponto de partida da constituição de uma burguesia negra, muito rala mas capaz de escapar da conjunção mais desfavorável na relação entre raça e classe. Essas são as raízes históricas do “novo negro”, que iria repelir o protesto racial e defender a ideia de que “os movimentos negros dão azar”. A massa negra trabalhadora submerge na luta de classes, que atingia densidade na década de 50 e no início da de 60. Nos dois polos apareciam modalidades de autoafirmação que sepultam a tradição da capitulação passiva (que iria ser repudiada com intransigência crescente, inclusive envolvendo a identificação do “negro trânsfuga” como uma personalidade nociva, uma prática que provinha dos movimentos anteriores, mas não se generalizara). O “novo negro” pretendia a igualdade social conquistada como um processo natural. Voltava-se para o seu próprio refinamento, para a consolidação da família, a educação dos filhos, o ideal de comprar uma casa própria, a disposição de excluir de suas relações “negros inferiores”, de visibilidade social negativa, e afastava-se dos brancos como símbolo de aquisição de status social e de prestígio: dedicava-se com empenho em resguardar os níveis de renda e de vida alcançados e de protege-los através da formação de associações próprias etc. Portanto, a moralidade burguesa transpõe as fronteiras que divorciavam o “mundo negro” do “mundo dos brancos”, mas sob custos psicológicos e raciais muito altos. Aparece desse modo um isolamento racial penoso, porque o “problema” não era só de classes mas também de raça. Isso não abalava o “novo negro” e sua decisão heroica de repetir a história dos imigrantes europeus “bem sucedidos”.

Os filhos dessas famílias chegavam às escolas, que antes seriam uma miragem. Vão sofrer choques e decepções e participar de conflitos humanos dramáticos. Dissociados da tradição dos movimentos anteriores, não se colocavam na condição de paladinos da ordem – e nem isso seria possível, sob as realidades do capitalismo monopolista. Engolfados no convívio intenso com brancos jovens, desfrutavam de maior aceitação que os seus pais (a aceitação diferencial varia com a categoria social, com a classe, com a fraternidade política, com a idade etc.). Ficavam mais ou menos desorientados e mostravam sua desorientação nos jornais da universidade (como no Porandubas da PUC-SP). Sua experiência da vida concreta não se compara à dos antigos militantes. Eles não se satisfariam com as descobertas e as explicações iniciais, que circundaram a primeira revolta da consciência negra. Por sua vez, o negro operário enfronhava-se em um dia-a-dia no qual a realidade da classe salientava as percepções negativas da raça. Eles pressentiam e por vezes logravam explicar concretamente os artifícios que tornavam os negros um manancial do exército de reserva e da superexploração econômica, ao mesmo tempo que, através do sindicato e do partido, chegavam ao fundo da questão. A reforma social articula-se à revolução democrática, a movimentos voltados ao combate da repressão coletiva dos de baixo. Sem os meios culturais para ver as coisas mais claramente que os filhos-famílias do “novo negro”, contavam com a experiência coletiva do enfrentamento social cotidiano contra a ordem. O intelectual negro ficava entre as duas polarizações. Tenha uma ou outra origem de classe, ele recebia o impacto das ebulições que vinham de fora, dos ismos da década de 60 na Europa ou nos Estados Unidos e se tornava propenso a ver a raça como o eixo da existência de um racismo institucional de variedade brasileira. Poetas, principalmente, na maioria libertários ou socialistas, iam à radicalização extrema. Uns, utopicamente, fantasiavam a realidade e o sonho da insurgência negra independente aparecia como uma vaga possibilidade. Outros, mais enfronhados na prática e teoria revolucionárias associavam classe e raça e apontavam a saúda não na reforma social, mas na revolução contra a ordem, na qual o elemento raça acha o seu lugar próprio, de acelerador e aprofundador da transformação da sociedade. Alguns, por fim, sublimavam as frustações e as projetavam no plano puramente estético e abstrato, realizando-se como agentes criadores negros, mas arrancando o processo inventivo dos tormentos do dia-a-dia.

É claro que uma sociedade na qual o capitalismo monopolista absorve maiores parcelas da mão-de-obra e descerra vários canais de ascensão social para o negro desdobra alterativas de acomodação racial que não existiam no passado recente. De outro lado, os germes de uma burguesia negra floresceram, mais no plano da classe média. Mas existiam alguns milionários negros. Como nos Estados Unidos, mas de forma histórica diversa, há no tope um paralelismo em desnível entre raça e classe, que faz com que o negro surja entre os de cima em nichos próprios e mais ou menos fechados, na rabeira dos “brancos ricos”. Ocorre que o capitalismo monopolista da periferia não contém dinamismos para fundir raça e classe. Um movimento nessa direção fica dependendo de alterações ou revoluções proletárias e socialistas. O fato nu e cru é a existência de uma imensa massa de trabalhadores livres e semi livres, na cidade e no campo. É, portanto, entre os de baixo, onde a luta de classes crepita com oscilações mas com vigor crescente, que a raça se converte em forte fator de atrito social. A problemas que poderiam ser resolvidos “dentro da ordem”, que alcançam a classe mas estão fora do âmbito da raça. A raça se configura como a pólvora do paiol, o fator que em um contexto de confrontação poderá levar muito mais longe o radicalismo inerente à classe. Como escrevi no prefácio do livro citado, é a raça que definirá o padrão de democracia, em extensão e profundidade, que corresponderá às exigências da situação brasileira. Hoje, aliás, é patente que a reflexão vale tanto para uma democracia burguesia, quanto para uma democracia popular e proletária – ou seja, do capitalismo ao socialismo. O PT e todos os partidos de esquerda proletários aprenderam parte dessa verdade e logo irão aprender toda a verdade. Os de baixo devem ser vistos como uma totalidade e seus dinamismos políticos revolucionários, se ou ao se desencadearem se imporão naturalmente aos partidos que queiram “transformar o mundo” e “criar uma sociedade nova”.

Os intelectuais e os militantes negros mais radicais já possuem a intuição desse fato provável. Por isso, não retomaram os objetivos e os valores dos antigos movimentos negros. Respeitam-nos e os cultivam como parte da memória negra, porém interrogam o presente e o futuro próximo para definir suas posições. A mesma razão apresenta-se numa alteração do modo de relacionar-se com o “radicalismo afro-americano” da década de 60 e com os países africanos, que permitem descobrir suas identidades raciais e culturais, e com os equacionamentos teóricos que distanciam o alcance revolucionário da classe do ímpeto revolucionário da raça (o que induz os que são marxistas a enriquecerem a teoria, tornando-a mais abrangente e adequada a condições históricas concretas da periferia). Em suma, o desafio não consiste em opor um racismo institucional branco a um racismo libertário negro. Ele se apresenta na necessidade de forjar uma sociedade igualitária inclusiva, na qual nenhum racismo ou forma de opressão possa subsistir e florescer. Ainda aí, objetiva-se um modo de ser socialista libertário que transcende o eurocentrismo e impulsiona a auto-emancipação coletiva dos negros a conferir o mesmo peso à igualdade, à liberdade e à fraternidade, no interior de uma sociedade multirracial. Não se trata de repetir a história de outra maneira, cobrando dos brancos da mesma classe ou de outras classes o preço dos ultrajes nascidos da “hegemonia da raça branca”. Sim de criar uma história nova, cujos germes aparecem nas comunidades operárias e nas nações em transição para o socialismo.

*Florestan Fernandes (1920-1995) foi professor emérito da FFLCH-USP, docente da PUC-SP e deputado federal pelo PT. Autor, entre outros livros, de A integração do negro na sociedade de classes (Ática).

Publicado originalmente na revista São Paulo em Perspectiva, em abr./jun. 1988.