Por ROBERTA DABDAB*

Considerações sobre o filme dirigido por Basel Adra & Yuval Abraham a partir das teorias de Vilém Flusser

1.

1.

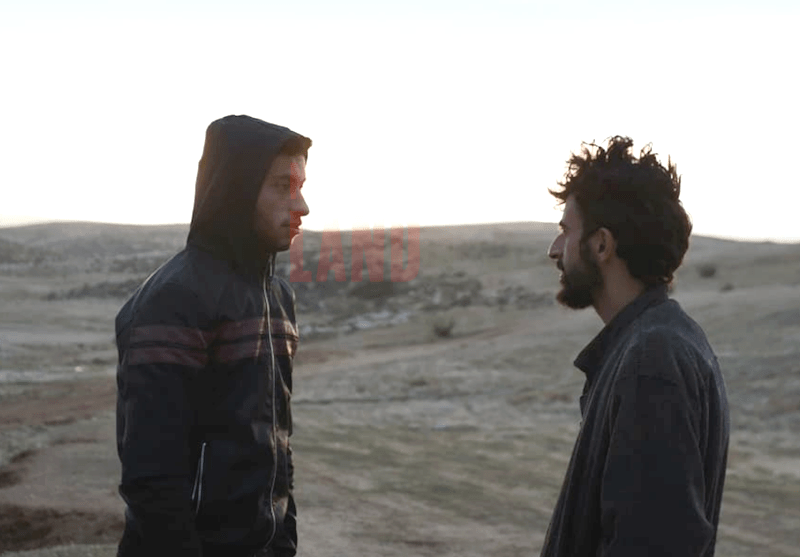

Foi com surpresa, admiração – e óbvio muita indignação- que sai do cinema depois de assistir ao documentário premiado com o Oscar de 2025 No other land ou na tradução em português, Sem chão. O filme expõe as “problemáticas” relações entre próximos ou podemos dizer outros: os moradores de um conjunto de aldeias palestinas ao sul da Cisjordânia na região de Masafer Yatta e o exército israelense com os colonos israelenses que, “religiosamente” ou “aparelhadamente”, entendem que aquela região é zona de treinamento militar de Israel.

Destaca as perspectivas dos dois personagens principais: Basel Adra, o palestino que vivencia desde os 5 anos, a invasão israelense na sua aldeia e que não tem o direito de ir e vir e Yuval Abraham, um jornalista israelense que vai ao encontro de Basel para entrevistar os moradores de um dos vilarejos recém demolido. É nesse momento que eles se conhecem, no ano de 2019.

Começo pela indignação pois, apesar de não ter a intenção com esse texto de fazer um mergulho no conflito histórico israelo-palestiano ou uma análise sobre colonialismos, preconceitos e injustiças – assuntos que não tenho expertise para discorrer, é óbvio que minha posição é por uma Palestina livre.

A admiração veio por se tratar de assunto corajoso, polêmico e explosivo, sabemos de difícil abordagem e execução.

Destaco a surpresa, quando percebi que aquele ambiente, as relações desenvolvidas durante o filme, são um exemplo muito claro do pensamento que o autor tcheco brasileiro Vilém Flusser, teórico dos meios de comunicação e ferrenho crítico da cultura, produziu aqui no Brasil e que não foi compreendido na época. Tenho pesquisado sua obra extensivamente durante meu doutorado e é por isso que resolvi trocar algumas ideias do Vilém Flusser com o leitor, sob a luz do documentário.

2.

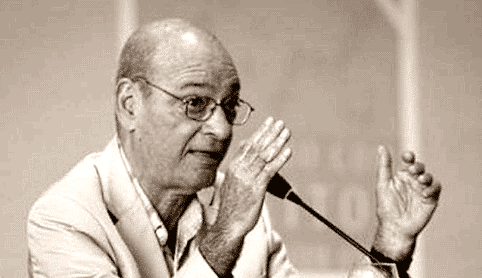

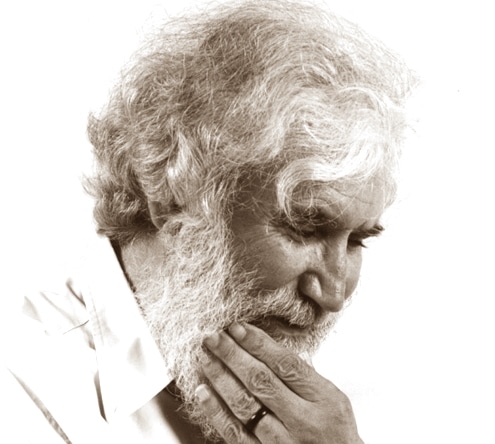

Vilém Flusser nasceu na Tchecoslováquia e era judeu. Fugiu da ocupação nazista em 1939, foi primeiro para Londres, aonde ficou por 1 ano, e desembarcou no Brasil em 1940. Morou por 32 anos em São Paulo, naturalizou-se brasileiro e teve 3 filhos. Devido a ditadura militar, ele e sua mulher Edith, grande incentivadora do seu trabalho, decidem sair do Brasil e vão morar na Europa. Seus filhos ficam por aqui.

O autor nunca deixou de manter relações com alunos, amigos, intelectuais e pessoas influentes da sociedade brasileira, pessoas que de certa maneira estavam pensando e agindo em prol do “progresso” do país e com as quais em muitos aspectos ele não concordava. Vilém Flusser morreu em novembro de 1991 em decorrência de um acidente de carro.

O autor se definia como um “expelled”, expulso, e seu pensamento carrega essa origem: é eclético, nômade, construído na condição de nunca ter sido estabelecido em uma perspectiva, universidade ou em uma “nação” e é embebido das relações que mantinha com escritores, artistas e figuras influentes. Vilém Flusser era imanente, dialógico, reflexivo e para alguns, contundente demais. Talvez por ter tanta certeza do seu pensamento “sem-chão”, não foi devidamente ouvido e reconhecido por aqui. Seus interlocutores estavam mais preocupados em seguir o modelo moderno de progresso.

Também me considero uma “expelled”. Depois de 30 anos trabalhando como fotógrafa, migrei do mercado da imagem para a pesquisa e a universidade. Minha contribuição com esse artigo é refletir sobre a práxis e produtos da cultura, relacionando as ideias de Vilém Flusser com os vínculos apresentados no documentário.

Entrevistado pelo jornalista J.C. Ismael para o Jornal O Estado de São Paulo, em meados nos anos 80, Vilém Flusser responde sobre a influência do Brasil em seu pensamento: “Tornei-me consciente da necessidade de superar a dicotomia entre ciência, arte e engajamento político e de voltar para a realidade humana concreta. Sei mais claramente do que antes que tudo a que me proponho fazer implica responsabilidade no meu estar-no-mundo por inteiro, mesmo que se trate “apenas” de escrever artigos sobre fenômenos aparentemente corriqueiros, como são, por exemplo, os gestos observados à nossa volta”.

Destaco aqui como uma experiência imanente – o concreto estar no mundo proposto pelo autor – incorpora a responsabilidade para com os outros e “transcende” as dicotômicas noções de ética, estética e política. Também é interessante apontar que para o autor a experiência nômade é uma experiência criativa e de liberdade.

E foi justamente a partir da sua experiência nômade que Vilém Flusser vai propor um modelo intersubjetivo e uma teoria da aproximação para os processos comunicacionais e isso significa para a cultura, e que serão apresentadas e relacionadas ao contexto da película. Vale dizer que a noção de aparelho do autor é bem clara nesse contexto, mas deixo essa empreitada para um outro momento.

3.

No começo do filme, o palestino Basel Adra diz: “Comecei a filmar, quando começamos a acabar”. A frase carrega um sentido poético e metafórico e certamente emociona. E pela perspectiva flusseriana, filmar é uma atitude, um gesto para aproximar, um gesto intersubjetivo; um gesto que não é somente uma forma de expressão – uma abordagem subjetiva- mas, que se abre para o diálogo, para os outros.

Vilém Flusser foi um fenomenologista dos meios e naturalmente da comunicação. Quando olhava para os “novos meios”, sabia que não se “deslumbrar” com eles seria a maneira mais “proveitosa” de estar com eles. E é nesse sentido que acho que Basel entendeu como usar sua comunicação, seus aparelhos, sua arte, seu gesto de filmar. É um gesto ativista porque é imanente: “Acredito que podemos impedir a expulsão se formos ativos e documentarmos o que está acontecendo no local. Isso pode forçar os Estados Unidos a pressionar Israel”, diz ele.

Em 23 de julho de 1974, na troca de correspondência com um dos seus amigos Gabriel Borba, artista, professor e diretor do Centro Cultural São Paulo, Vilém Flusser escreve sobre ter visto em Nova York as experiencias feitas com “videoteipes” e o quanto isso o preocupava, pois, tais experiências estão sendo feitas por pessoas que se tomam por artistas. Isto é visam meta “estética”, ou, na minha terminologia, visam propor modelos subjetivos do mundo. Mas isso é ignorar as virtualidades dos videotapes, escreveu Vilém Flusser apontando e reconhecendo a oportunidade dialógica dos “novos” meios.

É nesse momento que o autor apresenta seu modelo intersubjetivo, modelo que nos desafia a sair do confortável ponto de vista subjetivo – aquele de cada um. Identifiquei na correspondência[i] acima, de 1974 até 1986, Vilém Flusser “provocando sutilmente” Gabriel Borba a rever seus gestos como artista e como diretor do CCSP, em um ambiente saturado de ideologias e subjetividades.

Na entrevista[ii] concedida para Thomas Mießgang, jornalista e escritor austríaco em março de 1991, alguns meses antes da sua morte, o autor faz uma síntese da sua ideia de sociedade telemática e oferece uma boa perspectiva – a do outro – para processos educacionais e artísticos. Quando perguntado sobre o significado do termo sociedade telemática, o autor destaca o prefixo “tele” – que significa trazer para perto – como um conceito epistemológico, existencial e não somente um conceito técnico e estético.

Diz que aproximar significa romper a barreira de espaço e tempo, pois próximo implica uma distância que pode ser compreendida tanto em termos de tempo, quanto de espaço e que incorpora a proximidade: “E esse é um principio judaico-cristão, que torna possível amar o próximo. Amor ao próximo ao invés de humanismo[iii] – esse é o aspecto essencial da palavra “telemática”. E complementa: “A palavra telemática, que eu não inventei, significa para mim que, ao nos aproximar e, acima de tudo, ao aproximar os outros, abrimos campos de ação que não podem ser mecanizados”.

4.

Fica bem claro que a sociedade telemática de Vilém Flusser não se restringe a uma sociedade conectada por cabos e algoritmos em processos mecanizados. A telemática de Flusser expande e propõe relações de proximidade, encontros com outros e, como afirma em artigo publicado na revista Shalom, “Ame-teu outro como a ti próprio” em 1982, pode resolver o problema do “encobrimento da realidade” e do “além das projeções” que desenvolvemos com os outros: “O outro não existe sem mim, e eu não existo sem o outro. E da relação intersubjetiva, concreta, imediata, (e não mediatisável), que ambos surgem”.

Pensando na realidade atual com as polaridades identitárias, as tantas narrativas construídas a partir de pontos de vista únicos – “religiosos” –, que circulam livremente no “democrático” ambiente da internet, poluindo nosso imaginário e delimitando nossa imaginação, me parece urgente a proposta flusseriana para a comunicação e para a arte-educação pois ela parte da quebra da lógica do emissor, normalmente uma lógica colonizadora. Entendida como modo de explorar alteridades, aproximar realidades e romper o gesto emissor dos ecossistemas antropocênicos, a intersubjetividade de Vilém Flusser é um procedimento, uma conduta. E “obriga”, por exemplo, diferentes realidades socioculturais a se encontrarem, se conhecerem, se aproximarem.

Sem chão materializa essa conduta; palestinos e israelenses juntos. Interessante resgatar o depoimento de Yuval ao receber o prêmio de melhor documentário na cerimônia do Oscar e perceber o quanto do pensamento flusseriano estava presente naquele momento: “Nós fizemos esse filme, palestinos e israelenses, porque juntos nossas vozes são fortes. Vocês não percebem que estamos entrelaçados? Que meu povo estará verdadeiramente seguro se todas as pessoas estiverem verdadeiramente livres e seguras?”, ou quando ele fala sobre Basel: “Quando eu olho para Basel, vejo meu irmão, mas somos desiguais. Vivemos em um regime aonde eu sou livre sob a lei civil, e Basel está sob leis militares que destroem sua vida e ele não pode controlar”.

A intersubjetividade para Vilém Flusser significa um corpo que vai ao encontro de outro corpo; esse ir ao encontro do outro, essa mobilidade dialógica é a experiência nômade que Vilém Flusser defende: “não pode haver experiência do corpo sem a experiência do pensamento — e nenhum pensamento sem a experiência do corpo”, e seguindo com o autor, “os nômades vivenciam a realidade concreta em rede; eles se movimentam nela e viajam por campos de potencialidade”.

A experiência nômade do israelense Yuval, no sentido flusseriano, foi como sair do hábito, que Vilém Flusser define como um “cobertor de algodão, que esconde as bordas afiadas e amortece todos os ruídos. O hábito torna tudo agradável e silencioso”.

Ao se aproximar da realidade palestina e conhecer Basel e os outros (palestinos), Yuval entendeu sobretudo a injustiça que eles vivem: “Sem direito a voto, sob ocupação militar. Basel, um cara da minha idade, não pode nem sair da Cisjordânia. E nós, destruímos as suas casas”, diz Yuval no filme, durante uma entrevista para um canal de televisão. Ou em um diálogo muito bonito entre os dois protagonistas, nos momentos finais do filme no ano de 2023, visivelmente cansados, conversando sobre futuro, quando Yuval diz para Basel: “Seria bom ter estabilidade e democracia algum dia, assim você poderia me visitar também e não só eu a você… acho que as pessoas precisam descobrir maneiras de como mudar as coisas; essa é a questão”.

Aqui o processo de intersubjetividade do Flusser se completa: “Toda vez que eu reconhecer um homem, meu mundo se amplia. Eu posso ver pelo seu ponto de vista também. Meu conhecimento sobre o mundo se torna menos subjetivo e mais intersubjetivo porque assim os objetos do mundo são projetados a partir de dois pontos de vista: se tornam mais reais. A intersubjetividade amplia e aprofunda o mundo, torna-o mais real. Isso vale para o conhecimento intersubjetivo, experiência intersubjetiva, desejos intersubjetivos, ações intersubjetivas”.

5.

Apontando novamente para as polaridades socioculturais e os gigantescos problemas que temos com os abismos sociais, enquanto pesquisadora, artista, cidadã planetária, ativista dos encontros e crítica à excessiva produção imagética atual, destaco essa relevante contribuição flusseriana como uma maneira de “mudar as coisas”; considerar a proximidade como base e estrutura para abordagens na educação, nas políticas públicas e nos projetos culturais pode ser uma saída, pois processos intersubjetivos têm a capacidade natural de fazer florescer um diálogo criativo entre todos esses nós que nos cercam e, como vimos no filme, provocar desvios nas idealizações.

Deixo como reflexão final outra resposta de Vilém Flusser, agora para um jornal francês em 1990. Utópica ou não, pensando em nosso aqui e agora, no Antropoceno e nos desafios que enfrentaremos com esse descompasso eco social e cultural, ela faz muito sentido. O que acham?

“Não existe uma linha de fronteira. Não há dois fenômenos no mundo que possam ser divididos por uma fronteira. Seria sempre uma separação ruim e artificial. Os fenômenos não podem ser separados dessa forma. Eles também não podem ser organizados de acordo com linhas retas. Os fenômenos se sobrepõem, eles acontecem em camadas. Devo observar que, em francês, “fronteira” é usado como um termo militar: a frente. Esperemos que a ideia de estabelecer limites em todos os lugares se desvaneça: este é um homem, esta é uma mulher, esta é a Alemanha e esta é a França. Não há brancos, nem negros, nem culturas puras, nem disciplinas puras. Todo pensamento sistemático está errado, todo sistema é uma violação. A realidade é emaranhada e, portanto, interessante. Todo pensamento cartesiano que cria ordem é fascista”.[iv]

*Roberta Dabdab Roberta Dabdab é fotógrafa, doutora em Comunicação e Semiótica e pós-doutora pela Universidade Livre de Berlim.

Referência

Sem chão [No other land]

Noruega, 2024, documentário, 95 minutos.

Direção: Basel Adra & Yuval Abraham

Roteiro: Rachel Szor

Elenco: Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor.

Notas

[i] https://www.arquivovilemflussersp.com.br/vilemflusser/

[ii]https://artpool.hu/Flusser/interju.html

[iii] O autor define humanismo como “a recusa de duvidar-se de si mesmo”. Já era crítico da Modernidade.

[iv] Vilém Flusser, Zwiegespräche. Interviews 1967-1991, ed. Klaus Sander, Göttingen, 1996, 97. English translation by Anke Finger.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA