Por RENATO ORTIZ*

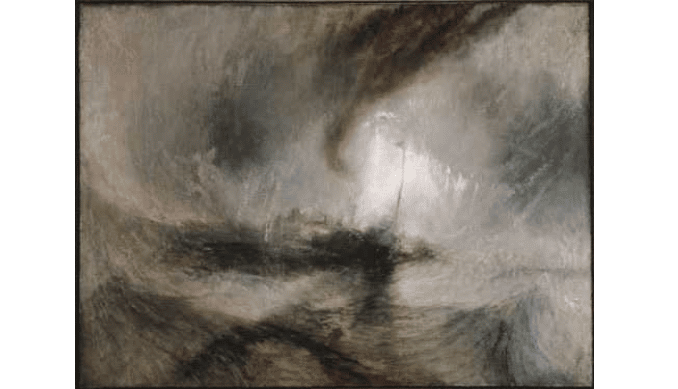

A “verdade” de uma narrativa encontra-se em sua coerência interna, sua razão de ser não repousa no que lhe é alheio

Poucos conceitos passam da área acadêmica para o senso comum, a linguagem quotidiana, geralmente é o movimento contrário que prevalece, os acadêmicos lutam contra o senso comum, buscam escapar da banalidade das palavras sem as quais não podem se expressar. O caso do termo “narrativa” é a exceção que confirma a regra: utilizado pelos críticos literários e semiólogos, ele se apoderou de nossa maneira de falar. Basta olharmos os discursos dos políticos, as declarações das celebridades na imprensa, as mensagens nas redes sociais, os artigos dos jornalistas. Tudo é narrativa.

Exemplos: o conselho de ética de um clube de futebol arquiva uma denúncia de misoginia porque a “narrativa” apresentada não era pertinente para a instituição; o filme A lenda do cavaleiro verde é uma “narrativa” que remonta aos tempos dos cavaleiros da Távola Redonda; uma empresa de marketing ensina como escrever “narrativas”; os políticos dizem que a “narrativa” da vacina gerou um clima de ódio; uma ativista do movimento negro critica o silêncio sobre as “narrativas” das mulheres negras; uma atriz célebre fala da “narrativa” de suas separações. Os exemplos poderiam ser multiplicados, mas atestam a polissemia de sentido de cada uma dessas afirmações. No entanto, a dúvida permanece: qual o significado disso tudo? Há pouco tempo considerávamos o neoliberalismo e o comunismo como “ideologias”, hoje nos referimos à “narrativa neoliberal” ou à “narrativa comunista”. De que estamos falando?

Uma narrativa é uma série de eventos que constitui uma história, trata-se de uma narração, de um conto. Nas línguas latinas o mesmo termo, “história”, é aplicado a situações diferentes: “contar uma história” ou “contar a história”. No primeiro caso o importante é o enredo, aquilo que é dito; no segundo, o que aconteceu no passado (tarefa dos historiadores). Em inglês há uma distinção entre history e story; as narrativas são criadas por meio de storytelling, ou seja, são contos. Seu intuito é narrar tudo que aconteceu. A afirmação é tautológica, embora expressiva: “tudo que aconteceu” significa “o que se desenrolou dentro de um determinado relato”.

A “verdade” de uma narrativa encontra-se em sua coerência interna, sua razão de ser não repousa no que lhe é alheio. Neste sentido, ela difere da ideologia. A ideologia pressupõe a existência de uma “falsa consciência” daquele que a partilha. Dizer que a religião é uma ideologia implica em considerar que tal perspectiva seria incapaz de apreender a realidade na sua inteireza (ela seria parcial); o mesmo ocorre quando nos referimos à ideologia burguesa. Pouco importa o conteúdo dessas afirmações (não está em discussão o papel da religião ou da classe social), o relevante é que o adjetivo “ideológico” nos remete a uma distorção da realidade. Para entender o mundo que nos cerca seria necessário libertar-se da falsidade das representações que nos aprisionam. As ideologias funcionariam, assim, como um véu encobrindo o real.

Uma narrativa não se define em relação à realidade; ela “é”, o relato basta a si mesmo. O exemplo do terraplanismo é sugestivo. Ele afirma: nossos sentidos indicam que a Terra é plana; não enxergamos a curvatura do horizonte mesmo quando estamos em um avião; rios e lagos estão nivelados, deveriam ter uma curvatura se a Terra fosse esférica. O planeta é um disco redondo e achatado no qual o Polo Norte encontra-se no centro e a borda é formada por gelo, a Antártica. Duas críticas podem ser feitas em relação a isso. A primeira destaca o conhecimento acumulado pela ciência em relação ao tema, em particular as viagens espaciais e a exploração das galáxias. Os astrônomos possuem um razoável saber científico a respeito do universo.

A segunda é de natureza histórica. Os historiadores nos mostram que a crença na ideia da Terra plana é recente. Na Antiguidade, gregos e romanos entendiam que o planeta era redondo, a “ciência” da Idade Média e do Renascimento partilhava a mesma certeza. Os mapas antigos são um claro testemunho disso. Somente a partir do final do século XVIII e do início do XIX é que a ideia da Terra plana se impõe. O que é irônico, porque ocorre no momento em que o pensamento científico se afirma, a crença se reforça.

Porém, a pertinência da crítica resvala em um obstáculo: se o terraplanismo é uma narrativa, o princípio da realidade é impertinente; sua coerência interna não pode ser desmentida por algo que lhe é estranho. Pode-se ainda argumentar que a ciência é também uma narrativa, seu relato não invalidaria os outros. Estaríamos assim diante de uma arena de narrativas concorrentes entre si, cada uma delas com sua verdade. De certa maneira, é esta indefinição que contribui para o êxito e a conveniência na utilização do termo. O mundo contemporâneo, particularmente com o advento da internet e das redes sociais, alimenta um tipo de ilusão coletiva. Qualquer coisa, dita com ênfase e paixão, torna-se convincente.

Entretanto, as narrativas não podem se contentar apenas com sua coerência interna, a “estória” contada deve ser ainda persuasiva. A dimensão de convencimento as situa, assim, fora de si mesmas. Há uma intenção que precisa realizar-se junto a um público específico (leitores de um livro, ouvintes de uma rádio, telespectadores). O que é dito deve ajustar-se a ele. Um exemplo é o marketing político. Diante da guerra de versões em relação aos fatos é fundamental impor uma narrativa, isto é, construir um relato no qual as pessoas acreditem.

Outro exemplo: o mercado. Um produto deve ser apresentado através de uma história capaz de seduzir o comprador. Os manuais de marketing são ciosos a esse respeito, há regras específicas de como elaborar corretamente o conto comercial. Nos dois casos não é tanto a realidade que interessa; o intuito é fisgar a atenção das pessoas. As mensagens políticas não constituem uma análise da realidade, tudo deve ser enunciado em linguagem simples e direta. Tampouco os interesses comerciais se ajustam a ela, o discurso deve ser envolvido por laços emocionais e tematizar assuntos como prazer, alegria, felicidade, etc. Importa a crença, o vínculo que se estabelece entre o relato e as pessoas.

Isso tem implicações. Se o mundo é uma arena de narrativas em disputa além do convencimento, é preciso considerar os interesses daqueles que as enunciam. Na concorrência das interpretações a diferença deve ser afirmada. Mas como marcar a distinção? Vejamos alguns exemplos: o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro é uma narrativa da esquerda; a narrativa da periferia é uma vitimização dos pobres; a narrativa do sucesso financeiro aliena e escraviza a mente; skate e surf são antídotos à narrativa bélica e individualista da competição; Bolsonaro perdeu a narrativa das vacinas; a inflação desmente a narrativa do governo.

Todas essas afirmações estão centradas no contraponto ao outro, nada dizem de si mesmas. Elas surgem, assim, como argumento acusatório. Para isso recupera-se a ideia de falso e verdadeiro, o que se diz seria uma distorção (uma mentira). Entretanto, a falsidade das afirmações limita-se ao outro e não à verdade de quem as enuncia.

A situação nos lembra os estudos do antropólogo Evans-Pritchard a respeito dos Azande (etnia da África Central). Ele nos ensina que nessas sociedades a bruxaria é um sistema de crenças acionado por atos inconscientes como ciúme, inveja, cobiça, ódio, provocando as doenças e o infortúnio das pessoas. Para combatê-la existe a magia, um conjunto de rituais capaz de controlar as desgraças. O problema resume-se, portanto, em como identificar os feiticeiros; eles não são indivíduos concretos, não existe nenhuma instituição especializada na feitiçaria.

Tudo funciona através da crença socialmente compartilhada: o ato acusatório identifica as transgressões e prescreve a cura, cada infortúnio é percebido como o resultado de um malefício, caberia aos mágicos erradicar a desordem. As narrativas têm algo disso (mas sem os mágicos, que nas sociedades Azande restauram a ordem). A crença é onipresente, está em todos os lugares, vive de sua insustentável leveza de ser, mas é preciso circunscrevê-la na sua falsidade mesmo a realidade tendo passado ao largo de sua existência.

*Renato Ortiz é professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de O universo do luxo (Alameda).

Publicado originalmente na revista Suplemento Pernambuco.