Por ANSELM JAPPE*

Leia um dos artigos do novo número da revista Margem esquerda e confira o sumário da publicação

É impressionante a lista de países que, desde 2019, tiveram massivas manifestações de rua contra os poderes estabelecidos: Chile, Colômbia, Equador, Argélia, Sudão, França, Líbano, Iraque, Irã e Hong Kong, para mencionar apenas os casos mais emblemáticos. Seria tentador, mas pouco prudente, enxergar uma espécie de revolução mundial em curso, com insurreições que, sob diversas cores locais, seguem para a mesma direção. Essa perspectiva, que se mostrou ilusória, foi a reação de inúmeros observadores em 2011 diante da aparição contemporânea da Primavera Árabe, do movimento Occupy Wall Street, nos EUA, e dos Indignados, na Espanha, agitações essas imitadas em vários países.

De fato, cada um dos atuais movimentos de contestação nasceu de contextos diferentes. Entretanto, elementos comuns são bastante conhecidos. A primeira característica que os une é a rejeição às “elites” políticas e aos governos locais, tanto os que foram eleitos, como no Chile e na França, quanto os abertamente ditatoriais, como no Sudão ou no Irã. A principal crítica endereçada às “elites” é sua corrupção: o poder político e o poder econômico convivem para formar um mundo fechado que monopoliza os recursos dos países para si, deixando grande parte da população em situação de pobreza injustificável dada a riqueza destes.

Nesse caso, o desemprego em massa de jovens tem sido o aspecto mais visível. Evidentemente, essa acusação não é, enquanto tal, particularmente nova. O que é mesmo original é que frequentemente as diferentes facções do poder, aparentemente opostas umas às outras (grupos religiosos no Iraque ou no Líbano; direita e esquerda na França ou na América Latina; reformadores e militares na Argélia etc.), são rejeitadas em bloco, e o seu antagonismo é considerado uma ficção que esconde uma divisão entre amigos. “Que se vayan todos” é, de fato, um slogan que resume bem as reivindicações.

Isso significa que esses protestos não são impulsionados por um grande partido ou um sindicato, ou outra associação poderosa. Ao contrário, toda organização que existia antes do início dessas lutas é vista com desconfiança e tem pagado caro em suas tentativas de tirar proveito. É o caso dos Gilets Jaunes[Coletes amarelos] na França, que repudiaram sem exceção todos os partidos, da extrema-direita à extrema-esquerda, passando pelo centro. Esses partidos, no início, ensaiaram participar das manifestações com seus slogans, seus símbolos e seus representantes.

Os xiitas no Iraque, por exemplo, renegaram seus líderes tradicionais quando eles pactuaram com o governo central. Portanto, os manifestantes não andam com o retrato de seus líderes, nem fundam novas organizações. Há uma rejeição a toda figura de liderança, mesmo que seja um simples porta-voz. Frequentemente, nenhuma negociação com o poder é almejada, e poucas reivindicações avançam: demanda-se, primeiro, que o poder em questão desapareça, porque ele é completamente desacreditado e, portanto, irreformável.

Tudo isso pode ter um ar “libertário” e quase constituir, em rejeição à representação de líderes e de partidos, uma revanche do anarquismo frente às correntes leninistas que dominaram por longo tempo os movimentos de contestação. Alguns atribuem um grande papel nessa evolução às novas tecnologias de comunicação, como o telefone celular, o Facebook ou o Twitter, que estariam favorecendo as estruturais horizontais, as comunicações entre todos os participantes e os encontros organizados de última hora. Mas é pouco provável que somente esses dados técnicos possam explicar esses humores anti-hierárquicos.

Afirma-se, frequentemente, que essas revoltas são todas dirigidas contra o “neoliberalismo”, isto é, o domínio de uma elite financeira transnacional que opera um desmantelamento particularmente agressivo do que resta dos serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores, que são submetidos a um regime de precarização cada vez maior. Ao contrário disso, aqui se esconde também o problema. Nem toda revolta é automaticamente boa.

É necessário um olhar de perto aos seus conteúdos. Suas formas – pacíficas, sem chefes, horizontais – não são necessariamente ligadas ao conteúdo. É evidente que esses movimentos, em sua diversidade, reagem à crise global do capitalismo. Pode-se mesmo se perguntar sob o nome de quem eles reagem, pois essa crise pode produzir surtos tanto de emancipação social quanto de reações populistas. E, às vezes, essas tendências podem se misturar e se entrelaçar.

Não é fácil de se fazer uma crítica radical do capitalismo e de suas bases – a mercadoria e o valor, o dinheiro e o trabalho, o Estado e o patriarcado. Ela demanda um esforço preliminar de clarificação teórica e que cada um coloque em questão a si mesmo, tanto como sujeito que se beneficia da sociedade capitalista e industrial quanto como quem se submete a ela. A sociedade mercantil é uma forma de (anti-)civilização, regida pelo “sujeito automático” (como disse Marx) do valor e de sua acumulação, um sistema anônimo e automatizado em que os poderes e as riquezas são somente os “executantes” (que, evidentemente, obtêm todas as vantagens) de um mecanismo que ninguém realmente controla, mas do qual todos participam de alguma maneira.

Um anticapitalismo truncado

Dada a complexidade do problema, é mais fácil se limitar a personalizar os responsáveis do desastre global e culpar “as elites” como os únicos responsáveis. O slogan do Occupy Wall Street, “Nós somos os 99%”, é mais que contestável. Ele cria uma oposição entre o “bom” povo, que participa do progresso do capitalismo sob coação, e uma pequena parcela de “parasitas” – localizável sobretudo na esfera financeira – que devasta o mundo para satisfazer sua ganância. Bastaria perseguir esse “um por cento” e tudo ficaria bem.

Enquanto não nos deslumbrarmos com tudo o que se mexe na esfera social, não podemos fechar os olhos para um possível deslocamento desse populismo “de esquerda” (que é explicitamente reivindicado por autores como Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, o jornal Le Monde Diplomatique e os movimentos políticos como o Podemos na Espanha, ou La France Insoumise na França) para um populismo “de direita” ou de extrema-direita. O que une as diferentes formas de populismo a tal ponto que agora podemos falar de “populismo transversal”, é, acima de tudo, uma crítica social que se limita unicamente à esfera das finanças, dos bancos e da especulação.

O resto da sociedade capitalista é frequentemente poupada de toda crítica, chegando até a ser santificada na figura do “trabalhador honesto” e poupador. Uma tal visão do capitalismo, mesmo quando se acredita sinceramente ser de “esquerda”, é um “anticapitalismo truncado” que mostra mais de uma coincidência objetiva com os discursos históricos da extrema-direita, que opunha o bom “capital criativo” ao mau “capital raptor”, para depois identificá-lo ao “capital financeiro judeu”.

Em efeito, o antissemitismo é um risco que regularmente aparece por trás do discurso populista. E mesmo aqui onde não é o caso, está sempre presente no populismo um discurso que não se propõe a mudar o capitalismo em sua essência, mas que o identifica primeiro com a sua forma mais extrema, o neoliberalismo, para em seguida sonhar com uma simples gestão melhorada, sem corrupção e com mais justiça social (na versão da esquerda), ou sem corrupção e sem imigrantes (na versão da direita). A mesma refutação da “globalização” mostra esses dois lados: pode ser uma recusa de capital globalizado, mas também uma recusa de migração e um desejo de recuperar uma “soberania nacional” (ilusória). Além disso, essa última demanda atualmente une uma parte da esquerda e da extrema-direita, ao menos na Europa.

É por isso que devemos considerar em detalhes cada movimento social, em vez de dar a eles um cheque em branco. Vejamos os Gilets Jaunes na França. Eles surgiram em novembro de 2018 de maneira absolutamente inesperada, primeiro para protestar contra o aumento do preço dos combustíveis. Além das manifestações – que desde então continuam todos os sábados em numerosas cidades francesas, com uma participação que oscila bastante, mas sem jamais desaparecer completamente –, as ações mais notáveis são o bloqueio de “rotatórias” intermunicipais: esse movimento se caracteriza pela sua implantação no meio rural. Ele se apresenta como um protesto da “França esquecida”, de gente modesta com a qual os poderosos não se importam, a não ser para aumentar seus impostos.

A história dos Gilets Jaunes e de suas diferentes tendências é longa demais para ser contada neste espaço. Vamos, então, nos limitar a mencionar algumas de suas características que os distinguem de todos os movimentos anteriores na França. Primeiro, o caráter bastante popular e interclassista; aqui encontramos pessoas de todo tipo e de todas as idades: os jovens são relativamente pouco numerosos, enquanto o número de pessoas de meia-idade, frequentemente com um trabalho e uma família, é elevado, tanto quanto o número de aposentados. Muitos deles jamais tinham participado de uma manifestação na vida, nem feito política.

Em seguida, percebemos a clara recusa de qualquer estruturação além das assembleias. Aqueles que tentaram se alçar como porta-vozes foram rapidamente renegados. Os representantes dos partidos que quiseram exprimir sua solidariedade foram ignorados. Nenhuma relação com o poder: quando o Primeiro Ministro solicitou encontrar uma delegação de Gilets Jaunes, quase ninguém se apresentou; e quando o presidente Emmanuel Macron, após o primeiro mês de manifestação, anunciou medidas econômicas que julgava aptas a satisfazer os manifestantes, elas foram recebidas com indiferença. Nenhuma orientação política clara prevalece e, se uma sensibilidade de esquerda parece estar na maioria, não faltam pessoas da extrema-direita, soberanistas e conspiradores. No entanto, curiosamente todo mundo se tolera, e quase ninguém exibe símbolos de uma organização nas manifestações.

Falou-se muito da “violência” dos Gilets Jaunes (que de toda maneira era muito menor se comparada à brutalidade contínua da polícia, que chegou até a chocar os observadores burgueses); essa clássica oposição entre uma minoria violenta e “desagradável” e uma grande maioria pacífica e “boa” – uma oposição que o Estado usou tantas vezes no passado para dividir e assustar manifestantes, isolando os “radicais” e pressionando outros a voltar para casa – não serve mais.

A maior parte dos Gilets Jaunes, de todas as idades e situações, mostrou-se muito determinada frente à polícia e não repudia aqueles que agem. Essas pessoas, bastante “normais” no começo (não eram estudantes esquerdistas!) perderam pouco a pouco o seu respeito pela lei e pelo Estado, tradicionalmente fortes na França. Liberar os postos de pedágios nas autoestradas, por exemplo, tornou-se uma prática recorrente.

Em dezembro de 2019, tudo o que restava do movimento se misturou com as manifestações sindicais contra a “reforma” da previdência, apesar da desconfiança recíproca. Podia-se distingui-los de longe por seu ar muito mais militante que os das fileiras sindicais, mas também – infelizmente – pelas bandeiras francesas que muitos deles exibiam. Depois de muito tempo, não mais apenas a direita a exibe – indicativo de uma grande confusão ideológica.

O número de participantes em suas ações baixou muito, sem dúvida. Mas outros grupos sociais entraram na França em oposições duras e duradouras: os empregados das ferrovias e das linhas de trem de Paris, que fizeram greve durante um mês e meio; os profissionais da saúde, que estão em movimentação; os professores de escolas, que se recusam a aplicar as novas modalidades de baccalauréat (um tipo de avaliação final do ensino básico); os advogados que não participam mais de julgamentos…

Enquanto a luta contra a reforma da previdência, no final de 2019 e início de 2020, falhou em enfraquecer o governo por meio de suas greves e manifestações – que seguiram os velhos modelos baseados na participação de grandes massas, mas com pouco alcance de cada uma –, agora são as minorias bem decididas (“radicalizadas”) que se estabelecem em uma atitude de oposição duradoura e mudam rapidamente seu foco, pois expressam uma recusa generalizada ao progresso dessa sociedade.

A forte oposição de uma minoria, apoiada por uma parcela considerável da população, parece a característica que une os movimentos ao redor do mundo. Podemos lembrar a frase de Guy Debord: “É assim que surge, lentamente, uma nova era incendiária, que nenhum dos que vivem neste momento verá o seu fim: a obediência está morta.” É necessário que eles se liberem de seus vícios populistas e que prefiram se juntar ao “Fridays for Future” e à “Greve pelo Clima”: movimentos relativamente amorfos e descontínuos, mas que colocam questões absolutamente essenciais e que não poderão ser resolvidas no quadro do capitalismo, apontando, portanto, diferentemente do populismo, para além da sociedade do valor e do dinheiro, do mercado e do Estado.

*Anselm Jappe é professor na Academia de Belas Artes de Sassari, na Itália, e autor, entre outros livros, de Crédito à morte: A decomposição do capitalismo e suas críticas (Hedra).

Tradução: Ricardo Festi, professor de sociologia da Unb

Referência

Margem esquerda, no. 34, 1º. semestre de 2020.

Sumário da edição

Apresentação

Artur Renzo e Ivana Jinkings

ENTREVISTA

João Quartim de Moraes

Fabio Mascaro Querido

DOSSIÊ: CRISE, NEOLIBERALISMO E INSURREIÇÕES POPULARES

A obediência morreu?

Anselm Jappe

Crises do capitalismo, imperialismo e lutas populares: uma mirada “desde el Sur”

Maria Beatriz Oliveira Da Silva e Thomaz Delgado De David

A América Latina no turbilhão do caos sistêmico: desafios da esquerda

Carlos Eduardo Martins

A insurreição chilena de outubro de 2019

Rejane Carolina Hoeveler

ARTIGOS

Agitação global

David Harvey

Walter Benjamin e José Carlos Mariátegui: dois marxistas dissidentes contra a ideologia do “progresso”

Michael Löwy

A crítica de Marx ao capitalismo: o fim da segunda seção da MEGA

Rolf Hecker

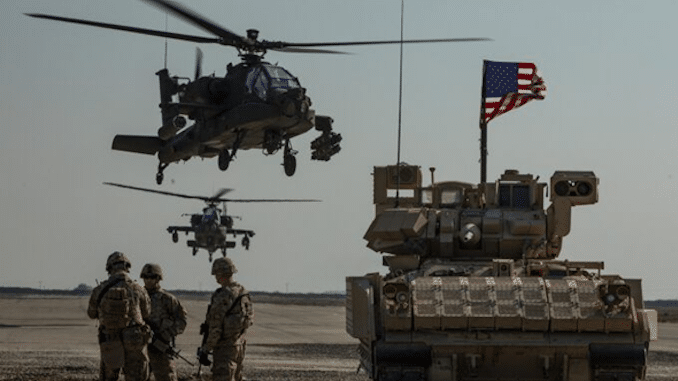

Temos de parar a guerra com o Irã antes que seja tarde

Noam Chomsky

A alma do capital: o fetichismo é a forma capitalista da ideologia

Paulo Silveira

Xeque-mate na revolução: a teoria da transformação social de Erik Olin Wright emm The Chess Game

João Alexandre Peschanski

PANDEMIA

Teoria da reprodução social: por que precisamos dela para entender a crise da covid-19

Tithi Bhattacharya

HOMENAGENS

Augusto Buonicore: Adeus, camarada!

Marly Vianna

Wanderley Guilherme dos Santos e os limites do liberalismo brasileiro

Ricardo Musse

DOCUMENTOS

Presença de Lênin

Jacob Gorender

[Apresentação: Luiz Bernardo Pericás]

Brasil: opções futuras

Celso Furtado

[Apresentação: Gilberto Bercovici]

RESENHAS

A versatilidade crítica de Marx

Lucas Parreira Álvares

Marini e os dois caminhos da “via chilena”

Nilson Araújo De Souza

NOTA DE LEITURA

Crítica à economia política do direito, de Carlos Rivera-Lugo

Juliana Paula Magalhães

POESIA

Quando eu te perdi

Ernesto Cardenal

[Seleção, tradução e apresentação: Flávio Wolf De Aguiar]

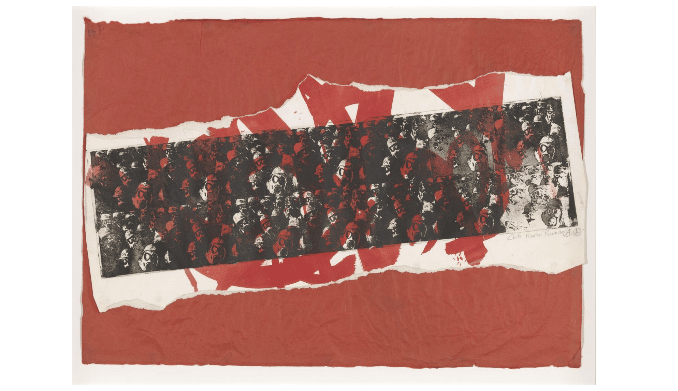

IMAGENS

Sandra Vásquez de la Horra

[Curadoria: Francisco Klinger Carvalho]