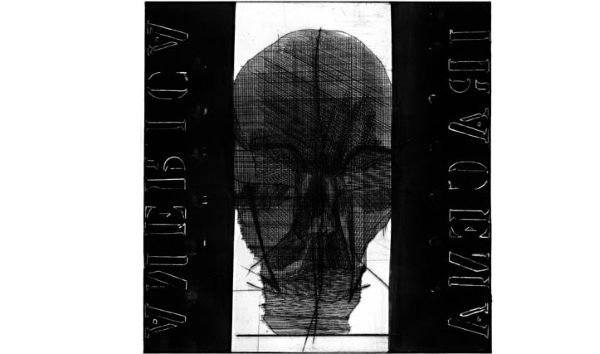

O discurso negacionista de Bolsonaro assume uma dimensão explicitamente necropolítica, além de grotesca, ao ponto extremo de converter-se em uma espécie de reação autoimune, uma política do suicídio

Por Carolina Correia dos Santos* e Luciano Nuzzo**

Em 2015, foi publicado no Brasil a obra – mistura de profecia, relato autobiográfico, depoimento, etnografia e mitologia – de Bruce Albert e Davi Kopenawa, A queda do céu: palavras de um xamã yanomami[1]. Entre todas as passagens discutidas e contadas no livro, algumas têm especial apelo para pensar os dias de hoje. A primeira é a profecia do fim do mundo que Kopenawa evoca a partir dos mitos yanomami e que dá conta dos efeitos destruidores da atividade humana na Terra – situação que a comunidade científica passou a chamar oficialmente “Antropoceno”. Para chegar ao fim do mundo, Kopenawa formula, “naturalmente”, aquilo que Eduardo Viveiros de Castro, que escreve a introdução ao livro, afirma se tratar de uma teoria global do lugar, uma potente formulação sobre a Terra enquanto lugar comum. O fim do mundo seria o mesmo para todos, aqui, no Rio de Janeiro, de onde escrevemos, na Amazônia, na Europa ou na China. A experiência psicossocial que estamos vivenciando, nesta quarentena de proporções mundiais a que estamos submetidos ao mesmo tempo, é a maior evidência disso. A (correta) impressão de que não “venceremos o vírus” sozinhos – estejamos falando de nossos grupos nacionais ou regionais, ou de nossa classe – é a lembrança necessária e óbvia de que a Terra é um planeta cosmopoliticamente habitado (por humanos, vírus, morcegos, entidades múltiplas).

Além disso, o fim do mundo yanomami que Kopenawa relata a Albert tem a ver com o contato com a civilização: com a mineração criminosa em terras indígenas, com a abertura de estradas e pastos na Amazônia, que impunham a destruição de um inteiro ecossistema. Em uma palavra, o fim do mundo é determinado pelo encontro com o branco, fato que, aliás, produziu, ao longo da história latino-americana, inúmeros fins de mundos indígenas. Neste sentido, convém lembrar que a palavra yanomami para “branco” é “näpe”, cujo significado prévio ao encontro catastrófico era “inimigo, forasteiro”.

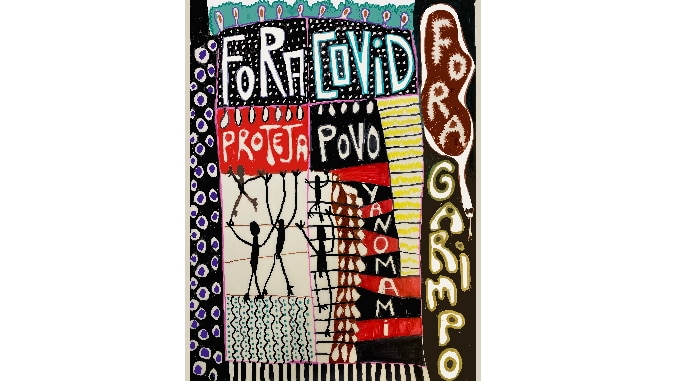

A segunda passagem que nos salta aos olhos e nos impele a pensar o hoje se liga a primeira, mas seu vínculo com o covid-19 não demanda mediações. A queda do céu dispõe de páginas inteiras dedicadas às epidemias (xawara) que afligiram os yanomami. Epidemias de gripe, que os yanomami vivenciaram como tosse, conjuntivite, disenteria e mortes. Epidemias de sarampo, rubéola, escarlatina. Todas elas associadas, pelos yanomami, à respiração, àquilo que respiravam, à fumaça. “Fumaça de epidemia” é a expressão yanomami.

O livro de Kopenawa e Albert chega ao Brasil no momento em que a usina hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do rio Xingu, estava sendo finalizada. Tema de calorosos debates, Belo Monte era defendida pela ala desenvolvimentista do então governo federal, e pela própria presidente Dilma Rousseff, e amplamente atacada por ambientalistas, indígenas e comunidades ribeirinhas. Os argumentos contra a construção da usina eram inúmeros e iam da defesa da floresta à defesa dos seus habitantes, indígenas e não indígenas, passando pela previsível degradação dos modos de vida humanos em uma área que depende da natureza para garantir hábitos sociais e culturais. A inauguração de Belo Monte promovia um implícito estímulo à destruição da floresta e à imposição do agronegócio na região.

Nos quatros anos que passam desde a publicação do livro e desde a abertura da central hidroelétrica do Belo Monte, o Brasil vivencia uma crise política e social radical. A presidente Dilma, reeleita em 2014, é deposta com um processo de impeachment que assume as características de um verdadeiro golpe institucional. Lula, ex-presidente do Brasil e candidato à presidência, é preso às vésperas das eleições de 2018 e condenado a doze anos de prisão, em um julgamento acelerado e interrompido, por um juiz de primeira instância que se tornará o Ministro da Justiça do futuro governo. Após uma violenta campanha eleitoral, Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente do Brasil.

A fumaça negra que, em agosto do ano passado, cobriu o céu de São Paulo, portanto, não surpreendeu quem vinha acompanhando, alarmado, os rumos políticos do Brasil. O céu cinza que escureceu a maior cidade da América do Sul, em plenas 15 horas, era resultado da junção de uma frente fria e de partículas, trazidas pelo vento, oriundas dos grandes incêndios silvestres que aconteciam, naqueles dias, na Amazônia. O que se via, com pouco esforço imaginativo, era a queda do céu, a profecia de Kopenawa tornando-se real. Para complementar o cenário apocalíptico, a posição do mandatário da república, ora apresentada por ele mesmo, ora através de seu ministro, Ricardo Salles, era a negação da gravidade das queimadas, atribuindo a razão às secas naturais. Isso apesar dos flagrantes dados sobre o aumento da devastação da floresta disponibilizados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que acusavam um aumento de 278% na área atingida pelo fogo em relação ao mesmo período de 2018. Em algum momento da crise, Salles chega a declarar que a solução para salvar a Amazônia era monetizá-la.

A pandemia de Covid-19 é mais uma emergência de saúde, mas também sócio-política, para um país, o Brasil, acostumado a viver constantemente em emergência. É claro que desta vez é uma pandemia de proporções globais, capaz de produzir uma catástrofe humanitária em poucos meses. Talvez especialmente no Brasil, onde 13,5 milhões de pessoas vivem em condições de extrema pobreza, com uma renda per capita de 145 reais por mês (pouco mais de 25 euros) [2]; 31,1 milhões (16% da população) não têm acesso à água potável; 74,2 milhões (37% da população) vivem em áreas que não têm serviço de esgoto e 5,8 milhões não têm banheiro em casa[3].

A brutalidade dos números nos indica um dado muito claro: se é verdade que não nos salvaremos do vírus, um inimigo invisível e onipresente, sozinhos, é igualmente verdade que os efeitos da emergência serão distribuídos desigualmente, exacerbando novamente a desigualdade social já existente e as contradições de uma sociedade altamente estratificada e racista. É nesse cenário que o discurso negacionista de Bolsonaro, seu apelo à “normalidade”, assume uma dimensão explicitamente necropolítica, além de grotesca, ao ponto extremo de converter-se em uma espécie de reação autoimune, uma política do suicídio, da sua pessoa, como líder cada vez mais marginalizados e em declínio e, mais preocupante, da população do estado do qual é presidente.

A oposição pareceria ser simplesmente aquela entre capital e saúde, entre lucro e proteção da vida. Mas as coisas são mais complicadas do que isso. Por um lado, o capital precisa de trabalho vivo; por outro lado, o Estado precisa salvaguardar a vida diante do perigo viral do contágio, mas também a vida necessária para a reprodução social do capital. Se a oposição tem o mérito de tornar evidente, com sua simplicidade, a relação de exploração e destruição que o capital estabelece com a vida, ao mesmo tempo, no entanto, só pode funcionar à condição de acreditar que o capital continua a ter recursos infinitos, humanos e naturais. Ao invés disso, na explosão das últimas décadas da crise ambiental, ou seja, no Antropoceno, ambos se mostraram limitados, mais frágeis e codependentes. O céu caindo cai sobre todos nós. É isso que a pandemia Covid-19 nos mostra claramente. O vírus traz à tona a relação fundamental entre seres humanos urbanizados e seres silvestres e sua velocidade de contágio não nos permite pensar em recursos como ilimitados, sejam eles a técnica e a tecnologia científica, profissionais de saúde, consumidores ou trabalhadores – se não todos correm risco de morte, todos, sendo portadores potenciais do vírus, põem em risco o equilíbrio mais ou menos necessário para que o mundo continue funcionando como antes.

Parece-nos, portanto, que essa oposição não consegue focalizar a questão da relação entre normalidade e emergência, com referência aos diversos sujeitos institucionais, públicos e privados, chamados a administrar a crise e garantir a governança biopolítica da população, que é o entrelaçamento entre vida, capital e poder político. Sob a pressão da emergência de saúde, o que está se configurado não é apenas uma crise genérica de instituições políticas para mediar os conflitos e contradições que os atravessam, mas novas formas de gestão e organização de crises.

Em última instância, a contraposição entre capital e saúde pública (ou entre capital e estado) apresenta um defeito estrutural. Assim como todos os binarismos, passados e presentes, simplifica a complexidade do mundo e a especificidade da situação que gostaria explicar, resultando, portando, ineficaz. A particularidade, talvez, daquilo que constitui o Brasil, ou daquilo que constitui a história do desenvolvimento brasileiro, é que o país serve como exemplo, funciona como um laboratório, mostrando, com lentes aumentadas, os processos sociais mundiais. Assim, a contraposição não somente não opõe opostos, visto que o capital precisa de corpos saudáveis, como a própria tentativa de enunciá-la e de torná-la operativa demonstra a coimplicação dos termos ao invés da oposição. No Brasil, a relação simbiótica entre dois polos que se gostaria de manter separados – para o bem da ordem e do discurso disciplinar – é o que parece melhor explicar sua história e sua condição social contemporânea. No Rio de Janeiro, antiga capital imperial e republicana, constituída, a contragosto das teorias sociais do século 20, simultaneamente pela cidade e pela favela não como norma e exceção ou presente e arcaico, mas onde uma incide sobre a outra ao ponto de confundi-las (neste sentido, pensar as expressões “favelização da cidade” e “urbanização da favela”); cidade onde os dados que citávamos sobre o Brasil saltam à vista, a iminência da epidemia significa que o perene estado de precarização da antiga capital será levado à exasperação, constrangendo-nos, provavelmente, em repensar os hábitos de viver e habitar nesta cidade e neste país, abrangendo a questão da saúde pública, da moradia, dos transportes e da distribuição das atividades econômicas até a poluição da terra, das águas e do ar. Um repensar que não pode não ressignificar as formas de vida no e do planeta.

No Brasil, talvez mais evidentemente do que em outros lugares, a pandemia de Covid-19 não nos coloca diante da alternativa entre segurança e liberdade, nem da escolha entre militarização da vida cotidiana (que para alguns setores da população é a regra) e sobrevivência biológica, temas caros às discussões europeias contemporâneas. A emergência do Covid-19 destaca, com a violência da pandemia, as tendências já existentes e, ao mesmo tempo, as amplifica e generaliza. O que parece estar acontecendo, sob a pressão e o medo do contágio, é primariamente uma redefinição e reconfiguração dos critérios de seleção para poder escolher “quem viver e quem deixar morrer”. Os critérios de classe, raça e gênero são integrados e misturados, transversalmente, com critérios “biomédicos” – idade, doenças prévias, predisposições genéticas – definindo o perfil de risco de cada indivíduo e reconfigurando o mesmo acesso aos cuidados com base em um cálculo econômico entre custos e benefícios.

Para deixar claro, a emergência não é o estado de exceção e a decisão sobre quem “fazer viver e quem deixar morrer” não tem nada a ver com o Entscheidung de Carl Schmitt. À diferença da exceção, a emergência não está na origem de nenhuma ordem, assim como não há soberano que, na beira do abismo da sua ausência de fundamento, funda a ordem no nada de ordem. Não. Essa decisão não é grandiosa, essa é simplesmente uma técnica de tratamento do risco e, como todas as técnicas de gerenciamento de riscos, pode decidir apenas o risco a ser assumido e os sujeitos e as categorias sobre as quais esse risco terá que cair. Estamos longe da “tragédia” da teologia política. Aqui, a teologia política e sua trágica epifania são substituídas pela mais sóbria estatística.

Bolsonaro é certamente um personagem grotesco, exatamente nos termos a que Foucault se refere nas belas páginas que dedica, em Les Anormaux, à descrição do poder da normalização. Ele é o homem comum. Tudo nele é extremamente comum, terrivelmente normal, até a psicopatologia racista do seu discurso, o que o faz dizer, por exemplo, que “cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós”. Portanto, a normalidade à qual se refere é aquela do racismo, do colonialismo e do patriarcado, elementos fundantes da história brasileira (e de todo o Ocidente) e que, de certa maneira, permitiram o funcionamento “normal” do Estado até hoje. A esse respeito, é possível entender o apelo de Bolsonaro para que os brasileiros voltem ao trabalho. O constante convite do presidente para reabrir lojas e escolas, com o argumento que a morte é o destino de todos e não pode ser evitado, não se justifica apenas pela preocupação de reativar a economia, mas pela necessidade de garantir a “contenção social” da multidão como condição da vida cotidiana “normal”.

Ora, esse soberano ridículo e perigoso, ou melhor, ridículo e infame, e criminoso nos efeitos que produz, é paradoxalmente uma expressão da impossibilidade de decidir. Bolsonaro é o governante que não sabe, quem não decide e quem não pode decidir. Como um novo Hamlet, Bolsonaro encarna a indecidibilidade de qualquer decisão política. O não saber que a decisão, decidindo, decide de minimizar. A indecidibilidade – e nisto o presidente do Brasil é realmente uma amostra a ser estudada – de Bolsonaro é, na verdade, a situação a que estão expostos todos os líderes políticos ocidentais que, diante de uma pandemia cujos precedentes remontam a um tempo já remoto, só conseguem responder com a velha solução do isolamento social.

Ao contrário de Hamlet, no entanto, Bolsonaro não experimenta a tragédia do seu não saber e da sua impossibilidade ontológica. Na abertura indefinida de um espaço entre a pretensão soberana de decidir e sua impossibilidade prática, são reunidas emergência e normalidade, definindo o horizonte biopolítico em que nossas existências se tornam números, estatísticas, potenciais grupos de risco.

Isso não significa que a exceção se torne a regra. Mais uma vez, estamos longe de qualquer epopeia do estado de exceção que se tornou a regra. Ao contrário, sem evidentes rupturas, além e aquém das formas institucionais, no espaço que se abre entre a decisão e sua impossibilidade, entre o saber do passado e o não saber do futuro, se estabilizam novas formas de gerenciamento de crises às quais participam sujeitos diferentes que orientam suas decisões ao controle dos riscos causados pela impossibilidade soberana de tomar decisões.

Uma coisa é clara, se a emergência de saúde agrava e evidencia os processos em curso, ao mesmo tempo intensifica e amplia as resistências. Por um lado, as mesmas partições que em uma cidade grande como o Rio são “normais”, morro / asfalto, favela / cidade se tornam mais do que nunca impossíveis com a chegada de uma epidemia que afeta a todos. Como no filme “La Zona”, de Rodrigo Pla, a gated community foi violada e o sacrifício de um bode expiatório não é suficiente para restaurar seus limites, a menos que se queira oficiar um suicídio em massa. Por outro lado, existe uma inteligência coletiva, um sabedoria das lutas e das resistências cotidianas em formação. Também deste ponto de vista, a covid-19 amplia as tendências atuais, deixa claras as forças, suas linhas de fuga, as possibilidades que atravessam continuamente as malhas de poderes. A vida, o objeto da intervenção política, foi de certo modo tomada em mãos literalmente e voltada contra o sistema que a controlava. Parafraseando Deleuze quando fala de Foucault, poderíamos dizer que a pandemia nos questiona sobre o que podemos “como viventes”, isto é, como um conjunto de forças que resistem.[4]

***

Todas as noites, às oito e meia, em muitos bairros e cidades do Brasil, o silêncio da quarentena é interrompido pelo som fragoroso do panelaço. Uma multidão nas janelas, com vista para o exterior de seus confines, batendo panelas e outros instrumentos, reinventa o espaço comum pelo ar. Os gritos de “fora” ecoam outros talvez na esperança de expelir dos pulmões aquilo que foi respirado. Como, talvez, em um ritual urbano mas cosmopolítico de expulsão da xawara.

* Carolina Correia dos Santos é professora de Teoria literária na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

** Luciano Nuzzo é professor de Sociologia jurídica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

[1] David Kopenawa, Bruce Albert, A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

[2] Os dados estão disponíveis na “Síntese de Indicadores Sociais” (SIS) de 2018, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[3] Dados contidos na “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua” (PNAD), 2018, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[4] G. Deleuze, Foucault, Cronopio 2002, p. 124.