Por DANIEL BRAZIL*

Considerações sobre o impacto do evento de 1922 na música popular brasileira

É curioso relembrar os eventos da Semana de 22, que completa 100 anos causando polêmica (que novidade!), e constatar que a música popular não esteve representada no evento. Estavam lá Villa-Lobos, que às vezes bebeu da fonte, e a pianista Guiomar Novaes, mais para clássica que para modernista.

Obviamente, a música popular brasileira ainda não tinha os contornos mercado-sociológicos de hoje. O rádio teria sua primeira transmissão no Brasil alguns meses depois da Semana Modernista, em setembro de 1922. Somente no ano seguinte foi fundada a primeira emissora comercial, por Edgard Roquette-Pinto, na capital federal (Rádio Sociedade do Rio de Janeiro).

O grande veículo de divulgação (e temos de relativizar muito esse “grande”) eram os discos de cera, de 78 rpm. A indústria fonográfica se instalara por aqui em 1900, e a primeira gravadora “moderna”, a Odeon, começou a funcionar em 1913, com equipamentos alemães. Antes do fonógrafo, a música só era fruída presencialmente e reproduzida e divulgada por partituras.

As canções ditas “de consumo” ainda estavam muito próximas das raízes folclóricas (modas, lundus, maxixes), mesclada com formas importadas (valsas, tangos), como comprovam as gravações dos primeiros 20 anos do século XX.

É provável que, nesse contexto, nem passasse pela cabeça dos modernistas da Semana introduzir a música popular no evento. Provavelmente identificavam a música popular como algo remanescente do século XIX, o que era de fato, e ligada aos valores prezados pelos clássicos, românticos e parnasianos (o que não é exatamente verdade).

Uma figura poderia ter enxergado mais longe que os outros do grupo: Mário de Andrade. Amante de melopeias, foi um estudioso da música popular, anotando versos, registrando melodias e publicando vários estudos sobre o tema. Folclorista aplicado, também observou com atenção as formas urbanas que o cancioneiro popular vinha modelando, mas é necessário relembrar que seus ensaios sobre música foram publicados bem depois da Semana. Suas grandes pesquisas se dão nos anos 1930, quando viaja o Brasil gravando e transcrevendo manifestações populares ligadas à música e ao folclore.

Críticos da Semana de 22 costumam apontar este descaso para com a música popular como uma falta de conexão com a realidade brasileira. Os cariocas costumam lembrar que Donga e Sinhô davam contornos “modernos” ao maxixe, delineando o samba que se tornaria o símbolo da brasilidade, trilha sonora de um país que pela primeira vez passava a ser produtor e exportador de um produto cultural, não de commodities.

Estas acusações devem ser interpretadas dentro do contexto descrito no início. Em 1922 não havia rádio, que foi o grande veículo do ascendente samba, fomentador e formatador de ídolos, impulsionador de vendagens fonográficas. As gravações de samba eram poucas e precárias. E Noel Rosa tinha apenas 11 anos em 1922…

Em iluminador artigo publicado recentemente no jornal Folha de S. Paulo (“Semana de 22 ainda diz muito sobre a grandeza e a barbárie do Brasil de hoje”), José Miguel Wisnik rebate algumas críticas apressadas, revela detalhes saborosos e desmente a acusação de evento bairrista: “Queiram ou não, a Semana foi uma conjugação artística de São Paulo e Rio.”

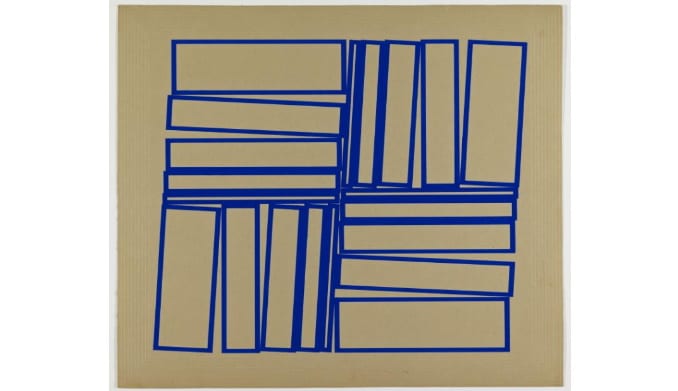

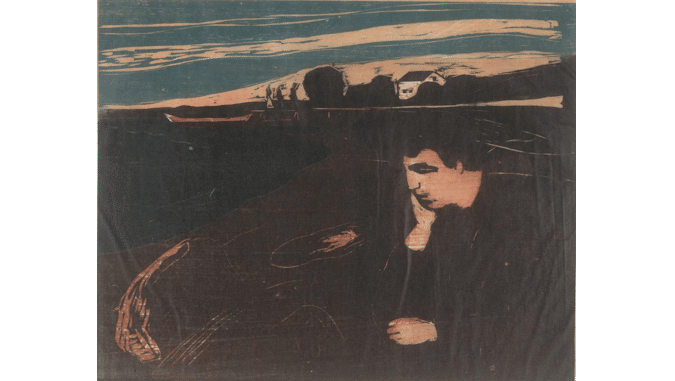

Wisnik preconiza que a Semana se apoiou em “três dos maiores artistas brasileiros do século: Mario, Oswald e Villa-Lobos.” Faltou citar Di Cavalcanti, o carioquíssimo artista plástico, cronista e agitador cultural que foi elemento fundamental na articulação do evento. Além de criar a identidade visual de cartaz e convites, fez a curadoria das obras expostas no saguão do Teatro Municipal, que apresentavam ao distinto público artistas como Anita Malfatti, Rego Monteiro, Zina Zaita, Goeldi, John Graz e outros.

Chamar um evento que reuniu dois dos maiores artistas cariocas de todos os tempos de “bairrista” é pouco inteligente, assim como não enxergar a vocação polêmica e provocativa da semana de três dias que estimulou obras posteriores em várias áreas, como teatro, literatura, artes plásticas e… música popular!

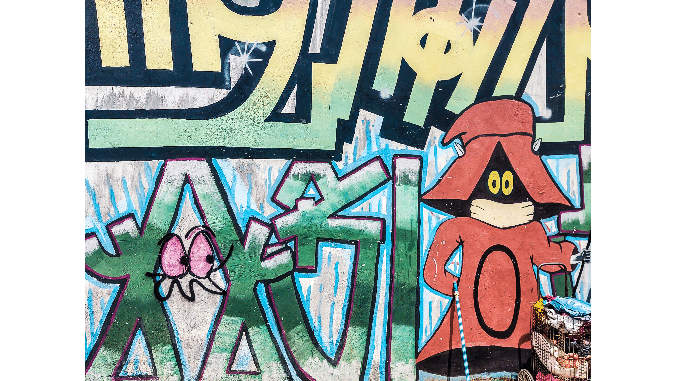

Após o florescimento do samba e seu filho de apartamento, a bossa-nova, que se tornaram elementos identitários nacionais (uma construção ideológica,[1] claro), as sementes do modernismo de 22 vão eclodir com mais força nos anos 1960, com o surgimento da Tropicália. O movimento conjuga muito da agressividade e do deboche oswaldiano, escancarada com a montagem de O Rei da Vela por Zé Celso em 1967, com uma pitada da visão folclorista de Mário de Andrade. Caetano chega a musicar versos de Oswald, mas também grava canções “de índio” (no LP Joia) e coloca letra em música da Banda de Pífanos de Caruaru. No Expresso 2222 de Gilberto Gil cabem tanto Luiz Gonzaga quanto física quântica. Marioswald em ação.

Wisnik aponta influências da Semana na música popular contemporânea. Relembra Elza Soares, que está quase virando totem e tabu, e define o show AmarElo – é tudo pra ontem,[2] de Emicida, como um diálogo com os modernistas de 22. O próprio cenário dos eventos, o Teatro Municipal, é um portal de intenções e significados. Em suas escadarias o MNU, Movimento Negro Unificado, se manifestou, em 1968. São Paulo, “túmulo do samba, mas possível novo quilombo de Zumbi”.

Um belo momento de recuperação do espírito etnomusicológico de Mário de Andrade é o trabalho de pesquisa do grupo A Barca, que refez o percurso do modernista pelos rincões do país, cantando, tocando e interagindo com a população de aldeias, quilombos, comunidades ribeirinhas e periféricas, e gravando um precioso acervo de 300 horas de áudio. Registrado em CD e DVD (Trilha,Toada e Trupé, Baião de Princesas e série audiovisual O Turista Aprendiz), A Barca tem vários participantes ativos em vários nichos da música contemporânea. Basta lembrar que a cantora Juçara Marçal, merecedora de vários prêmios em 2021 pelo disco Delta Estácio Blues, participou deste grupo por muito tempo. Um pé no ontem, outro no agora.

Wisnik também cita os Racionais MC’s como índice dessa emergência do discurso de camadas excluídas que, de alguma forma, se conectam com o espírito confrontador da Semana. Modestamente, creio que faltou um nome fundamental da música popular contemporânea em sua análise: Tom Zé. Aliás, parceiro de Wisnik em momentos memoráveis.

O baiano de Irará, revelado junto com a Tropicália nos anos 1960, talvez tenha se tornado o artista que mais encarna o “espírito modernista” na música popular brasileira. Ao vencer em 1968 o IV Festival de Música Popular Brasileira, da TV Record, com a canção São, São Paulo, meu amor, emulava de certa forma a Paulicéia desvairada de Mário de Andrade. São declarações de amor às quais não faltam crítica, horror e indignação. Quando Mário, em célebre conferência pronunciada em 1930, reavalia a Semana de 22, declara que seu livro é “áspero de insulto, gargalhante de ironia”, estas palavras bem poderiam estar classificando versos de Tom Zé:

“Salvai-nos, por caridade,

Pecadoras invadiram

Todo o centro da cidade

Armadas de rouge e batom.

Dando vivas ao bom humor

Num atentado contra o pudor.

A família protegida,

O palavrão reprimido,

Um pregador que condena,

Uma bomba por quinzena.

Porém, com todo defeito,

Te carrego no meu peito.”

(São, São Paulo Meu Amor, de Gereba e Tom Zé)

Coadjuvante de luxo da Tropicália, cultor da canção-piada, (como Oswald recria o poema-piada), Tom Zé se afasta do núcleo fundador e mergulha em experiências sonoras que parecem querer traduzir a trilha sonora da metrópole. Nos anos 1970 e 1980, apresenta-se com serras elétricas, furadeiras, martelos e britadeiras no palco, recriando toda sorte de ruidismo urbano, em composições feitas para não tocar no rádio.

Parece estar em luta contra toda forma padronizada de arte, postura típica do modernismo. Antropofagicamente, Tom Zé recria e regurgita de forma sonora as onomatopeias de inspiração futurista que se manifestam em vários momentos na poesia de Mario, Oswald, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho e outros modernistas.

Essa postura radical resulta num afastamento das rádios e da mídia. Na década seguinte, Tom Zé apara algumas arestas de seu ímpeto criativo e volta a dialogar com um público mais amplo, mas sempre mantendo o espírito inquieto e questionador. Assim como o Modernismo é, volta e meia, “redescoberto”, Tom Zé também é, e torna-se, talvez, “sua mais perfeita tradução” na música popular brasileira contemporânea.

*Daniel Brazil é escritor, autor do romance Terno de Reis (Penalux), roteirista e diretor de TV, crítico musical e literário.

Notas

[1] Sobre o tema, ler o fundamental ensaio Sentinelas da tradição, de Dmitri Cerboncini Fernandes, lançado em 2018 pela Edusp.

[2] Disponível na plataforma Netflix.