Por RONALD LEÓN NÚÑEZ*

A negação das revoluções do passado tem como objetivo político, na atualidade, fortalecer a ideia de que qualquer mudança radical é prejudicial

Grande parte da historiografia latino-americana dedica seus melhores esforços para descrever, quase sempre em estilo biográfico, a trajetória de indivíduos considerados heróis nacionais. Do mesmo modo que a escola militarista, deslumbra-se com a crônica detalhada de acontecimentos bélicos. Neste ambiente intelectual, as tentativas de explicar estruturalmente o processo histórico continental a partir de uma perspectiva socioeconômica, colocando-o em seu contexto internacional – sem necessariamente subestimar o papel de certos indivíduos ou eventos-chave – podem ser contadas nos dedos da mão.

Por esta razão, abordar o caráter do processo que resultou nas independências americanas, indubitavelmente um dos grandes temas do século XIX, é essencial para uma compreensão política justa do presente.

Foram revoluções ou prevaleceram as continuidades com o antigo sistema colonial? Se aceitamos qualificá-las como revoluções, foram sociais ou políticas? Qual era a classe social dominante? Houve participação real das classes exploradas? O que mudou na vida dos indígenas reduzidos, dos negros escravizados ou “livres”, dos jornaleiros1 ou pequenos camponeses pobres com o fim da Colônia? Em resumo: a nova ordem foi progressista ou reacionária?

Proporei algumas reflexões aqui, assumindo o risco de incorrer em um certo esquematismo.

Estou entre aqueles que defendem que foram revoluções. Entretanto, seu caráter é determinado pelo período histórico – a era das revoluções democrático-burguesas, inaugurada pela Revolução Francesa de 17892 ou, se for preferível, pela Revolução de Independência das treze colônias britânicas que deram origem aos Estados Unidos entre 1775 e 1783 –, um contexto internacional que estabeleceu as premissas materiais, as tarefas essenciais e as limitações do processo em ambos os lados do Atlântico. Naturalmente, o alcance da materialização dessas tarefas gerais diferiu de país para país e de região para região.

No caso das Américas, o processo de crise e desintegração do sistema colonial europeu foi duplo: por um lado, significou uma luta continental para emancipar as colônias das metrópoles; por outro, uma luta paralela e não menos violenta para formar os novos Estados-nação independentes. Tal é a importância histórica do século XIX para nosso continente.

Isto me obriga a deter-me em outro elemento que, de fato, considero ser o ponto de partida: a relação metrópole-colônia e a essência da empresa colonizadora. Refiro-me ao debate sobre se esse empreendimento foi feudal, capitalista ou nenhum dos dois. Não concordo com a tese – ancorada em um raciocínio eurocêntrico, que atribui a todos os povos uma sucessão automática de modos de produção, uma visão linear e antidialética da história – de que os colonizadores transplantaram mecanicamente o feudalismo da Europa medieval para a América, como o liberalismo e o estalinismo afirmam. Tampouco coincido com a visão diametralmente oposta que propõe que a conquista europeia das Américas representou a implantação, quase automática, de um modo de produção capitalista.

A coisa é mais complicada. A essência da colonização foi ditada pelo processo de conformação do mercado mundial, governado pela lei implacável da acumulação primitiva de capital na Europa. Esta nova divisão internacional do trabalho em escala mundial atribuiu às colônias um duplo papel a partir do século XVI: fornecedoras de metais preciosos, matérias-primas e força de trabalho escravizada; e consumidoras de manufaturas produzidas pelas nações mais avançadas do norte da Europa, das quais os reinos da Espanha e Portugal, devido ao seu atraso industrial crônico, passaram a atuar como intermediários.

A produção de valores de troca em grande escala e orientada para o mercado mundial ou regional, e não a criação de feudos fechados, foi a força motriz por trás da colonização.

Neste sentido, Oscar Creydt – um dirigente histórico do Partido Comunista Paraguaio – erra ao dizer que “não há dúvida sobre o caráter essencialmente feudal do Paraguai como uma colônia hispânica”3. Poderíamos citar outras formulações nesse sentido. Essa visão etapista, que contaminou a maioria da esquerda, nunca foi mais que uma teoria para justificar alianças com setores burgueses supostamente progressistas, dispostos a abrir as portas para um capitalismo nacional nos países latino-americanos, caracterizados – mesmo em pleno século XX – como feudais.

Não. As razões do atraso econômico latino-americano não se encontram no suposto passado “feudal” ou “escravista colonial”, como sustentam o brasileiro Gorender4 e outros teóricos do tronco estalinista, mas na incorporação, desde sua gênese dependente, ao longo processo de nascimento do capitalismo mundial. Não é admissível confundir feudalismo com capitalismo periférico.

Então, o modo capitalista de produção existia nestas terras desde o século XVI? De forma alguma. Se o “sentido” era capitalista – a pilhagem das Américas serviu para acumular capital nas metrópoles coloniais –, a forma de produção não o era. Baseava-se em trabalho forçado, não em trabalho “livre” ou assalariado. As típicas relações coloniais de produção – nas encomiendas mitarias e yanaconas,5 escravidão negra, pueblos ou reduções indígenas, etc. – eram todas pré-capitalistas. A força de trabalho “livre” era marginal e somente se impôs no final do século XIX.

Que paradoxo histórico! O empreendimento colonizador, indispensável para o posterior triunfo definitivo do capitalismo, foi realizado por meio de relações não capitalistas de produção. Uma contradição que apenas a lógica dialética pode explicar. O capital veio ao mundo, nas palavras de Marx, “[…] escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés […]”6. A Bacia do Rio da Prata, e especificamente a antiga Província do Paraguai, caso que estudei de modo mais aprofundado, não esteve alheia deste processo global. Nossa região contribuiu com sua parcela de sangue e lama para construir o primeiro mundo civilizado.

Bem, se na América não houve feudalismo – o que não é necessariamente o mesmo que relações de servidão ou latifúndio –, mas um capital comercial e usurário que sugou o excedente social de nossa economia de forma insaciável e brutal, não é correto dizer que o processo de independência da América Latina foi um ciclo de revoluções sociais – ou seja, de revoluções burguesas antifeudais.

É evidente que houve mudanças sociais. Entretanto, em essência, tratou-se de uma sequência de revoluções políticas.7 Ou seja, foram, essencialmente, revoluções burguesas anticoloniais. A burguesia nativa embrionária, já proprietária de importantes meios de produção, decidiu enfrentar (militarmente) a Coroa espanhola somente quando se deu conta de que esta última não negociaria nenhuma concessão de autonomia real. O objetivo dos pais das nações americanas – que, insistimos, no começo do século XIX constituíam uma facção da classe dominante – com esta cruzada de emancipação não era o bem-estar da plebe, mas se livrar da intermediação colonial para negociar diretamente no mercado internacional, principalmente com o florescente Império Britânico.

Estas não foram revoluções sociais porque, ao final, os setores mais fortes da burguesia nativa nunca procuraram mudar as relações de produção ou estender os direitos democráticos aos oprimidos, e sim tirar o controle das instituições políticas dos espanhóis. No linguajar marxista, não queriam uma mudança estrutural social, mas uma mudança superestrutural.

No nível estrutural, provavelmente com a única exceção do caso do Haiti, as independências não mudaram substancialmente as relações de produção entre as classes sociais. As relações pré-capitalistas e capitalistas de produção continuaram a coexistir e se combinar de forma desigual, como no período colonial. A posição das nações latino-americanas no sistema mundial de Estados e na divisão internacional do trabalho também não mudou – basicamente, elas continuaram a ser fornecedoras de produtos primários e consumidoras de manufaturas.

As revoluções de independência nas Américas são uma expressão de uma época em que a burguesia estava disposta a destruir qualquer obstáculo ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Esta tarefa, nos séculos XVIII e XIX, significou um progresso econômico e, em certa medida, democrático. Mas entre todas as liberdades individuais e direitos políticos que o jovem liberalismo proclamou, o que realmente importava era a sacrossanta liberdade de empreendimento, fundada sobre o “direito natural” à propriedade privada.

É por isso que nenhuma revolução burguesa, nem mesmo a mais radical, resolveu todas as exigências de democratização nas distintas sociedades. E não poderiam tê-lo feito, pois eram revoluções a serviço da imposição do domínio de uma nova classe exploradora.

Algumas polêmicas. Há autores que, olhando para a Revolução Francesa e os casos europeus, negam que as revoluções independentistas do século XIX constituam revoluções democrático-burguesas.

Dizem, por exemplo, que não havia uma burguesia nativa – uma premissa equivocada. Havia um setor nativo que possuía terras, gado, minas, pessoas escravizadas e encomiendas, ou se dedicava a uma parte do comércio e da usura. Obviamente, não havia um setor capitalista industrial ou uma burguesia com as características do século XX ou XXI. Era uma facção ainda embrionária da classe dominante, possuindo boas relações com os burocratas coloniais até a crise terminal na Península. O que tal facção local não possuía – e este problema foi resolvido pela força das armas, após muitas vacilações – era o controle do aparato estatal, ou seja, a gestão do comércio exterior, do sistema tributário e, é evidente, das forças armadas.

Retomemos o conceito. Se a principal missão de toda revolução democrático-burguesa é remover quaisquer obstáculos ao florescimento do capitalismo nacional, nas colônias isso significava que a principal tarefa para o pleno desenvolvimento de uma burguesia nacional e de um mercado interno era liquidar a relação colonial. Em termos marxistas, a autodeterminação nacional era uma condição prévia para o desenvolvimento das forças produtivas locais.

Portanto, foram revoluções burguesas. Eles não seguiram e não puderam seguir o padrão das revoluções liberais “clássicas” das nações europeias: estas eram metrópoles, e as Américas eram colônias. O caso das Américas era uma variante: revoluções democráticas burguesas anticoloniais.

Nas condições de uma colônia, se é verdade que os mais beneficiados pela independência foram os latifundiários nativos, também é correto afirmar que o fim do domínio metropolitano permitiu uma conquista mais ampla: a emancipação das nações oprimidas, como um todo, do domínio estrangeiro. Isto, sem dúvida, foi um fato progressivo para os povos americanos.

Naturalmente, cada classe ou setor de classe entrou nesta luta nacional com interesses sociais contrapostos. Os interesses da grande burguesia nativa não podiam ser conciliados com os interesses dos chamados setores populares. Este foi o pano de fundo para as divisões de classe dentro das “forças patrióticas”, embora, em vários momentos, houvesse amplas frentes policlassistas contra o colonizador.

Alguns negam, por outro lado, que estas foram revoluções porque, com os europeus expulsos do poder, prevaleceram elementos de continuidade com o período colonial. Isto demonstra uma incompreensão da essência do processo: não há revoluções “puras”. A transição de um Estado colonial para Estados burgueses nacionais não significa que nenhum remanescente legal ou institucional da antiga ordem espanhola tenha subsistido nesses novos Estados independentes. Nos Estados Unidos, a escravidão negra sobreviveu à gesta emancipadora consagrada em 1776. No Paraguai e em outras antigas províncias sob domínio espanhol, por exemplo, a escravidão de africanos, as reduções dos povos indígenas ou o corpo normativo de Las Siete Partidas8 permaneceram.

Não existe processo histórico linear. Como o novo sempre emerge e se entrelaça com o arcaico, em todos os casos houve elementos de continuidade. Mas este aspecto formal, embora não desimportante, não define o processo, não é qualitativo. O que é decisivo é que o Estado metropolitano perdeu o controle político das colônias.

Outro argumento, comum entre os autores liberais que estudam a história do Paraguai, é que a crise de independência levou a um declínio no comércio, e com isso a prosperidade das últimas décadas da colônia desapareceu. Primeira pergunta: prosperidade para quem? Segundo: se o critério é o volume de comércio, era preferível continuar sendo uma colônia governada pelas tênues reformas dos Bourbons?

O próprio ditador José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840) respondeu a este problema em 1818, quando admoestou um de seus comandantes de fronteira, dizendo-lhe: “Nunca chamamos, nem se pode chamar, o tráfico mercantil de causa comum. Fora disso, nós, americanos de hoje, chamamos e compreendemos por nossa causa comum a liberdade e independência de nossos países de todo poder estrangeiro ou estranho”.9

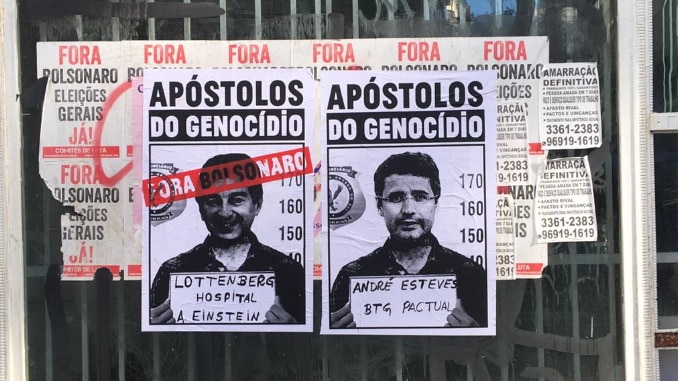

A negação das revoluções do passado tem como objetivo político, na atualidade, fortalecer a ideia de que qualquer mudança radical é prejudicial. A verdade é que a burguesia, assim que conseguiu se consolidar como classe dominante, passou a temer sua própria era época dourada, suas próprias revoluções. Sua covardia é proporcional ao poder que concentra. Mas isso não impugna o caráter revolucionário da emancipação americana.

Em resumo: as nações americanas tornaram-se politicamente autodeterminadas. De colônias, elas tornaram-se – não sem crise – Estados burgueses nacionais “em formação”. Isto representou um progresso imenso. Esta mudança política abriu o caminho para mudanças econômicas que ocorreram, mais ou menos tardiamente, em cada antigo território colonial. Para termos uma ideia, a abolição formal, isto é, legal, das encomiendas no Paraguai ocorreu em 1812, a das reduções indígenas em 1848, e a da escravidão negra somente em 1869.

A fim de estudar adequadamente as particularidades de cada caso, é essencial compreender a essência do processo, tomando-as em uma totalidade. Enquanto toda revolução social, por seu alcance, é “política”, nem toda revolução política é social.

Um último ponto. O Paraguai não era uma ilha durante o século XIX, como pregam o nacionalismo reacionário e o revisionismo clássico. Seu destino esteve ligado à resolução dessa luta geral. Isto significa que, sem a vitória da revolução de independência continental, simplesmente não haveria Paraguai independente.

*Ronald León Núñez é doutor em história econômica pela USP. Autor, entre outros livros, de A Guerra contra o Paraguai em debate (Sundermann).

Tradução: Marcos Margarido.

Publicado originalmente no jornal ABC Color.

Notas

1 Jornaleiros: semiproletários que se ocupavam como trabalhadores agrícolas ou na extração de erva-mate, mas no geral mantinham uma parcela de terra.

2 A Revolução Francesa infligiu um golpe mortal tanto sobre o império colonial francês, com consequências imediatas no Haiti – a primeira revolução negra triunfante e o mais radical processo anticolonial –, como, por meio da invasão napoleônica de 1808 – que destituiu os Bourbons e iniciou um processo irreversível de crise em suas possessões americanas –, sobre o colonialismo espanhol.

3 Creydt, Oscar [1963]. Formación histórica de la nación paraguaya. Asunción: Servilibro, 2004, p. 126.

4 Gorender, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1980.

5 Existiam dois tipos de encomiendas vigentes na Província do Paraguai: a encomienda mitaria e a encomienda originaria (yanacona). Na primeira, os homens com idade entre 18 e 49 anos eram obrigados a pagar seu tributo ao encomendero trabalhando, teoricamente, durante sessenta dias por ano. Na encomienda yanacona, os indígenas e suas famílias viviam diretamente com o encomendero, em condições similares à escravidão.

6 Marx, Karl. El Capital. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Cartago, 1956.

7 Na época das revoluções burguesas, a revolução política se traduz na luta pelo poder do Estado – sendo este um traço comum às revoluções econômico-sociais –, porém não entre classes antagônicas, mas sim entre facções da classe proprietária e dominante. As revoluções de 1830 e 1848 na Europa são frequentemente mencionadas como revoluções políticas.

8 Las Siete Partidas é um corpo normativo, redigido em Castela durante o reinado de Alfonso X (1252-1284), para impor a uniformidade jurídica ao Reino. É uma das obras jurídicas mais importantes da Idade Média. Vigorou desigualmente na América Hispânica até anos avançados do século XIX.

9 Oficio al Comandante de Concepción, 23/06/1818. ANA-SH, v. 228, n. 2.

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como