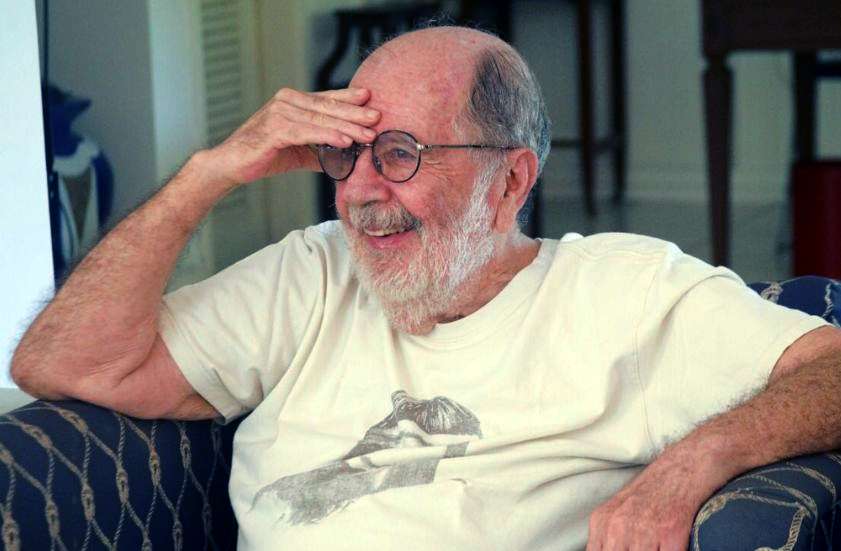

Por JULIAN RODRIGUES*

Jair Bolsonaro é um extremista autoritário que se adaptou ao cenário de crise capitalista e ascensão de líderes direitistas

“Ô bicharada, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado!” – grito entoado na estação Sé, a principal do metrô paulistano foi registrado em um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais. Estávamos no iniciozinho do mês de outubro do ano da graça de 2018, que, em seu vigésimo oitavo dia, registrou a vitória de Jair Messias Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras.

O ativismo LGBTI, feminista, antiracista conhecia muito bem o personagem autoritário – e suas pregações discriminatórias e violentas – que ascendia ao Planalto. Em 29 de setembro, atendendo ao chamado dos movimentos das mulheres, milhões de pessoas haviam saído às ruas. Gritaram em alto e bom som: “Ele não”.

“Vira voto”: outra movimentação de setores democráticos, artistas, mulheres, jovens, intelectuais, que, de modo voluntário e auto-organizado tomou as ruas em um esforço final para evitar que o neofascista triunfasse.

No embalo do golpe contra Dilma e da prisão de Lula e com um atentado à faca contra Bolsonaro, um tsunami varreu o país e ninguém entendeu direito na hora. Não sabíamos ainda o que estava acontecendo nas redes sociais: Bannon, Mercer, Cambridge Analytica, big data, micro-target, psicometria, influência internacional, nada disso era de conhecimento público.

Todavia, dois elementos não podiam ser ignorados. O primeiro: Dilma sofreu um golpe de novo tipo em 2016 (parlamentar-midiático-judiciário). As posições e o perfil de Bolsonaro sempre foram nítidos – segundo elemento sobre o qual não poderia se alegar ignorância.

As elites que patrocinaram o golpe contra o PT, na falta de seu neoliberal de sempre (Alckmin) no segundo turno, sabiam muito bem o que estavam fazendo ao apoiar o ex-capitão. O icônico e revelador Editorial do Estadão de 8 de outubro de 2018, é o resumo da ópera: “uma escolha muito difícil”. De um lado, o professor democrata e social-liberal; de outro, o gorila neofascista que firmou oportunista aliança com os neoliberais. Eles mergulharam fundo no autoritarismo: o importante é o programa de Paulo Guedes: um ultraliberalismo primitivo.

Um dia a ficha vai cair

Nossa gênia-mor, a cartunista Laerte, tem uma charge onde ela desenha uma ficha de telefone, gigante, das antigas, se aproximando da órbita terrestre – com a seguinte legenda: “a grande ficha, em algum momento, ela vai cair”.

Ou não. Decorridos meses, depois da perplexidade e do susto com a eleição do ex-deputado fluminense, com muita coisa vindo à público, mesmo assim, segue uma dificuldade de entender a natureza do governo Bolsonaro. Tanto à direita quanto à esquerda.

Na “direita liberal”, o susto é por conta de uma expectativa de que Bolsonaro se adaptaria ao sistema e seria contido. Não entendem sua lógica de confronto permanente, desprezam suas posições sobre liberdades civis, cultura, meio ambiente, direitos das mulheres e LGBT. Mas, seguiram sempre “passando o pano”, porque ao fim e ao cabo, Paulo Guedes seria o grande fiador das políticas pró-mercado financeiro (“loucuras” da família Bolsonaro relevadas).

Em 1988 a promulgação da “Constituição cidadã” iniciou o que viria a ser o maior período de vigência de um regime democrático-liberal na história brasileira. Foram 28 anos de um sistema político-eleitoral com liberdades democráticas e respeito às maiorias constituídas nas urnas.

Resumindo: quem ganhasse as eleições presidenciais, levava. As Forças Armadas, embora não tenham sido responsabilizadas pelos crimes que cometeram na ditadura, foram excluídas do jogo político.

Foram só 28 aninhos de “normalidade” democrática. Parece pouco? Parece e é. Entretanto, acabou se constituindo como o mais longo período de democracia liberal no Brasil. Desde o golpe militar de 1889 que “proclamou a república”, nunca tivemos um regime político democrático e estável – de quase três décadas – que fosse também permeável à vitória eleitoral de blocos e partidos progressistas que, à frente do governo, executariam um projeto de bem-estar social.

Ao perder, por pequena margem, as eleições presidenciais de 2014 (a quarta consecutiva), foi desencadeado – com idas e vindas – um processo de desestabilização e derrubada do governo progressista de Dilma Rousseff.

Na prática, uma complexa articulação que envolveu os interesses do chamado “deep state” norte-americano (ou o velho imperialismo, se preferirem); o capital financeiro e outros setores da burguesia brasileira, a grande mídia corporativa, as Forças Armadas, a maioria do sistema de justiça, destaque para o Ministério Público, Polícia Federal, sob a batuta de Moro); os partidos de direita e centro-direita.

Foi um movimento de ruptura com o pacto de 1988.

Desistiram de tentar ganhar no voto, de esperar a próxima eleição. Resolveram derrubar a presidenta petista, antes que o velho Lula pudesse se candidatar na eleição seguinte e ganhar. Por isso é que o putsch de 2016 tem de ser visto como um continuum – só se completa em 2018, com a prisão e interdição do único candidato que poderia, ao vencer, desfazer o golpe e retomar um programa democrático-popular.

Resta ocioso especular qual seria o “plano A” dos que protagonizaram o golpe. Provavelmente projetavam a eleição de um neoliberal confiável, respeitado, afeito ao jogo democrático. Como se o interregno entre 16 e 18 (com o traidor Temer fazendo a “ponte”), fosse apenas mero contratempo, um remédio amargo, o preço a pagar para o retorno dos tempos gloriosos.

Bolsonaro não era o caminho ideal nas confabulações do andar de cima, mas, com Paulo Guedes como fiador dos compromissos do ex-militar, recém convertido às teses do “mercado”, por que não?

A ruptura. O governo neofascista e ultra-liberal

Bolsonaro não é louco. Patologizar a análise política é um erro antigo. Muita gente o cometeu com Mussolini e Hitler. E segue-se, em meados de 2021, nessa trilha ainda: o presidente seria sociopata, psicopata, sei lá.

Bolsonaro não é um imbecil. Nem idiota, nem incapaz, nada disso. Pior do que patologizar o adversário é subestimar sua capacidade. Ninguém chega à Presidência da República, pelo voto popular, sendo ignorante ou inepto.

Não existe nenhum traço de irracionalidade nas ações de Bolsonaro. Pelo contrário. Trata-se de um extremista autoritário que entendeu – e se adaptou – ao cenário de crise capitalista e ascensão de líderes direitistas.

Bolsonaro fez uma aliança tática com o neoliberalismo radical. Mas, como todo líder fascista, é pragmático. Garantiu o auxílio emergencial mais uma política fiscal expansionista em 2020 – e segue mediando suas pretensões eleitorais face ao apetite fiscalista destruidor da turma do Paulo Guedes.

Resumindo: trata-se de “governo atípico”. Fora dos padrões de uma “democracia liberal”. É governo neofascista, com base de massas, em aliança com os ultraliberais. Pragmático, com fome de poder, fará de tudo para não cair e nem perder as eleições de 2022.

Fechar o regime é o objetivo estratégico de Bolsonaro. Avança e recua, o governo, em aproximações sucessivas. Em março de 2021 acenou com a decretação de um “estado de sítio”.

Não sabemos com precisão, mas há algo como 10 mil militares ocupando cargos no governo – nem na ditadura militar se viu tal coisa. Cerca de 100 milicos em posições chaves, como na cúpula das estatais e chefiando os principais Ministérios.

Tutela militar se soma à consolidação do apoio bolsonarista nas polícias militares e nas milícias. Além disso, a aliança orgânica com o fundamentalismo evangélico (os pastores mercadores da fé), mais ruralistas toscos – e todo tipo de classe média urbana reacionária – sobretudo homens brancos.

E Bolsonaro, mesmo com 300 mil mortos à sua frente, segue líder poderoso. Tem 30% de apoio. Esse índice pode até oscilar para baixo um pouco, mas é um patamar sólido, constante.

Não adianta praguejar. Urge entender o fenômeno regressivo para poder enfrentá-lo. Aliás, mesmo que Lula derrote Bolsonaro em 2022 (se houver eleições em condições normais), o bolsonarismo seguirá forte e firme, por anos a fio.

Bolsonaro e a “pauta de costumes”

O núcleo duro do bolsonarismo é a disputa de valores. O que muitos chamam de “guerras culturais”. Não se trata de estratégia original, nem recente. Nos EUA, por exemplo, desde pelo menos o fim dos anos 1970, assistimos à mobilização do pânico moral, por parte dos setores conservadores, em relação aos temas dos direitos das mulheres e das pessoas LGBT.

Fundamental registrar o uso e abuso dessa categoria “superrigorosa”, a tal pauta de costumes. De colunistas da grande mídia, passando por articulistas progressistas até chegar em gente icônica da esquerda, é um tal de por no mesmo balaio uma série de temas desconectados entre si (tipo juntando as coisas desimportantes).

Liberdades democráticas, direitos civis, direitos sexuais e reprodutivos, liberdade de orientação e de gênero, laicidade do Estado, liberdade de crença, igualdade entre mulheres e homens, igualdade racial, proteção do meio-ambiente, pluralidade, cultura livre, garantia dos direitos humanos, liberdade de expressão, reunião e associação, cultura de paz (desarmamento), enfrentamento do racismo estrutural, do machismo e da discriminação à LGBT.

Sabe-se lá por qual razão a mídia costuma rotular tudo isso como “pauta de costumes”, enquanto, na verdade, trata-se de uma agenda ampla de direitos.

Soa como algo dos anos 1930. Coisa de “delegacia de costumes”, o departamento encarregado de reprimir os trabalhadores de prender a turma da vadiagem: pretos, pobres, viados, travestis, sambistas, artistas, etc e tal.

Por que tanta gente preparada usa esse termo (à direita e à esquerda) até hoje, não tenho a menor ideia. Preguiça intelectual, talvez. Afinal, qual a relação entre liberação de armas, política ambiental e direitos das mulheres? Por que tudo isso seria algo enquadrado em “pauta de costumes”?

Importa, portanto, reconstituir as disputas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos e como a disseminação do pânico moral foi parte importante do fortalecimento do conservadorismo moral, do fundamentalismo religioso, e, por último do neofascismo bolsonarista, baseado na disseminação das fake news.

Pelo menos desde as eleições de 2010, há uma onda conservadora impulsionada, sobretudo, por setores fundamentalistas evangélicos e conservadores católicos, que se opõem aos direitos sexuais e reprodutivos.

Oito anos antes da vitória de Bolsonaro, o candidato do PSDB, José Serra, manipula e leva temas como aborto, religiosidade, lesbianidade para o centro do debate eleitoral. Serra ataca Dilma nesse terreno “moral-religioso” e gira, naquela época via e-mail, o núcleo das discussões – sai economia e política, entram “valores”.

A pauta dos direitos LGBTI, por exemplo, foi alçada ao centro das disputas político-eleitorais desde então. E aí permaneceu.

Essa ascensão conservadora conseguiu bloquear, em 2014 e 2015, a aprovação, no Plano Nacional – e nos Planos Estaduais e Municipais de Educação – de qualquer medida voltada a promover o respeito à igualdade de gênero e à diversidade sexual nas escolas.

Políticos, pastores, padres, bispos, deputados, vereadores, importaram o termo “ideologia de gênero”. Disseminaram a ideia de que discutir gênero na educação é equivalente à defesa da destruição das famílias, da dissolução das identidades das crianças e até mesmo do incentivo à pedofilia.

Expressão vaga, polissemântica, “ideologia de gênero” funcionou como uma espécie de gatilho e senha para a mobilização reacionária. Um espantalho.

Galvanizando uma série de ideias e temores, produzidos no âmbito do conservadorismo religioso, essa movimentação ajudou a acionar pânicos morais relacionados principalmente à integridade das crianças e adolescentes e ao bem-estar das famílias.

“Ideologia de gênero” e direitos LGBTI foram temas centrais da campanha de Bolsonaro, eixos de manipulação da mega-estrutura de distribuição de conteúdos falsos nas redes sociais.

Como sabemos, a máquina de propaganda bolsonarista distribuiu milhões de fake news, via whatsapp, afirmando que o candidato progressista, Fernando Haddad (PT) defendia distribuir kits gays nas escolas, doutrinando as crianças.

Foram também espalhadas mensagens afirmando que o candidato Haddad havia disponibilizado mamadeiras nas creches de São Paulo, que teriam um bico em forma de pênis (o boato ficou conhecido como “mamadeira de piroca”).

A cruzada anti-gênero e anti-LGBTI promovida pelo catolicismo conservador e, sobretudo, por pastores/parlamentares, os midiáticos líderes neopentecostais encontrou no deputado militar, o Jair, uma voz potente, que disputava competitivamente as eleições presidenciais.

O pânico moral, peça importante na vitória de Bolsonaro, pode ser enfrentado. As mulheres e homens pobres, evangélicos não são essencialmente conservadores ou moralistas.

Enfrentar Bolsonaro só é possível a partir do reconhecimento de que há lógica, método, projeto e ideologia nesse governo aparentemente desconjuntado e tosco.

Destruição e genocídio

Nunca regredimos tanto em tão pouco tempo. A virulência com que Bolsonaro (radicalizando Temer) ataca os direitos sociais e as políticas públicas, e, simultaneamente, opera uma agenda irracionalista (contra a cultura, a educação, a ciência, o meio-ambiente, os direitos humanos) é algo inédito em nossa história.

O programa bolsonarista de desconstituição dos direitos do povo e de destruição do Estado brasileiro nos coloca nos anos 1920. Um país onde não há nenhum direito trabalhista, mas também não tem vacina, nem investimento em ciência ou universidade pública.

Os 300 mil mortos de março de 2021 são ainda o começo de uma tragédia muito maior. Por que o projeto de Bolsonaro é a morte dos “fracos”. É a exaltação da força dos seus seguidores. É obscurantista, negacionista, irracionalista – fascista, em resumo.

Deter o bolsonarismo levará mais tempo do que derrotar o presidente Jair. Mesmo com a tragédia social, econômica e sanitária em curso, se houver eleições com um mínimo de normalidade em 2022, Lula é favorito. A travessia é dolorosa e longa. Que 2021 seja um tempo de acúmulo de forças, não só de lamento e choro. Hora de juntar forças diversas para reconstruir um país devastado.

*Julian Rodrigues é professor, jornalista e ativista dos movimentos LGBTI e de Direitos Humanos.