Por LUIZ ROBERTO ALVES*

Ser contra o genocídio de um povo ou o projeto de perpetrar o holocausto étnico-cultural deve beirar o absoluto no interior dos mais sutis tecidos do corpo

Ainda que não seja possível ao sapiens construir e manter pensamentos e ações de caráter absoluto, pois seu inacabamento e seu processo educativo se movem no provisório e no possível, o genocídio de um povo ou o projeto de perpetrar o holocausto étnico-cultural deve beirar o absoluto no interior dos mais sutis tecidos do corpo. Nesse lugar-limite, o fenômeno pensado e sentido faria crescer e aguçar profundamente a consciência do ser a ponto de passar a conhecer todos os males da escala humana, até os erradamente entendidos como simples, muitas vezes esquecidos e invisibilizados já no cotidiano.

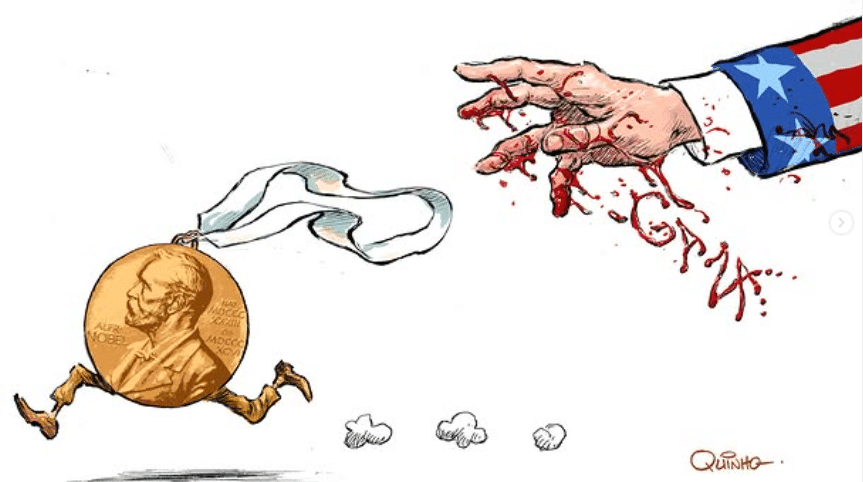

O holocausto judaico nas décadas de 1930 e 1940 infunde uma consciência que excede os inacabamentos e a parca educação. Diante dele, quer como testemunha, quer como leitor e ouvinte, o humano não mais poderia valer-se de palpites, estereotipias, conceitos levianos e comparações vulgares, crescentes na contemporaneidade. Tratou-se, naquele período, de uma trama racista contra a distinção e a diversidade do humano que, no entanto, encontrou uma encarnação discursiva e programática contra o povo judeu. Todas as narrativas sobre a trama, linguísticas ou visuais, estarão aquém do horror vivido, porque não podem ser o horror.

Provavelmente esse encontro histórico e antropológico no recôndito quase-absoluto do sapiens, proposto no primeiro parágrafo, lugar onde também vigem a tragédia e o amor, exigiria algo que excedesse a presente mais-valia da linguagem: o silêncio. Nele seriam repassados ao modo de filmes da memória histórica as tantas outras tentativas de genocídio, na qual ninguém foi respeitado, inclusive os decantados velhos e as sublimes crianças. Seriam vistos os cotidianos da violência difusa, da escravidão, das sevícias, dos castigos, do prazer horroroso da morte de outrem. E seriam sentidas as insinuações, as negações, as mentiras justificadoras e a rapina física e simbólica. Enfim, seria concretizado na mente esclarecida que aquele fenômeno foi real, vivido e horrorizado a cada passo e cada dia.

A memória vivida num átimo de silêncio poderia redimir o sapiens das comparações, exatamente porque elas negam partes ou mesmo o todo daquele programa de morte contra as diferenciações humanas canalizadas contra um povo na essência e outros grupos sociais em decorrência. O holocausto não é comparável, pois a queda do seu símbolo fará restar poucos argumentos contra uma imensidão de males cometidos todo dia. Só um pensamento que chega ao limite e se espanta com o horror pode dar conta do bem maior, do bem-comum que se realiza como direito de todas as pessoas a partir da própria vida.

Ainda que não comparável, o sentimento-pensamento haurido no holocausto transcende e pode ajudar a salvar a biosfera em tempo de destruição. Ajudaria a compreender uma relação profunda entre um sapiens e uma seringueira ou castanheira amazônica surpreendidos num amplexo de corpos. Muito provavelmente, a considerar entrevistas e conversas com pessoas da Amazônia, o desejo que daí nasce projeta o esperançamento da árvore eterna, da árvore para sempre, frutífera e em pé. Ora, na medida em que incontáveis histórias folclóricas já nos mostraram que a árvore é o móvel conectivo entre o céu e a terra, cresce o valor do gesto ecológico-ambiental. Ainda há no Brasil muitas espécies de árvores para garantirem essa transcendência…em pé. E nós em pé com elas.

Um povo diverso, pleno de distinções de toda ordem, multifacetado e multiétnico, como o brasileiro, teria de estar na linha de frente contra comparações, palpites e estereotipias derivadas da incompreensão do holocausto perpetrado pelos nazistas. Mas ultimamente caminha noutra linha de frente, a bipolar, repleta de balcões de apostas no mal e a copiar e transcrever receitas de vilipêndios, negações de direitos e valores, enfim aferrados preconceitos, com o apoio devido da educação medíocre; melhor, da não-educação. Citá-los aqui faria destramelar os discursos, pois aquele silêncio junto ao quase-absoluto ainda não é dado a muita gente, embora indispensável.

Por isso o Yad vaShem, na linda colina jerosolimitana, é silencioso. É o lugar da memória, da pesquisa e da denúncia do holocausto, das tentativas de holocausto e todas as derivações genocidas. Até o trabalho burocrático e o debate se fazem comedidos. Se o silêncio pode ser associado à morte, sua assunção criativa converte-se em beleza e redenção, caminho fecundo para o aprendizado entre humanos. Mas o mundo não irá ao Yad vaShem. Nós, que fomos, tampouco temos o direito de nos entendermos mais capazes de curtir aquele silêncio redentor. No entanto, nos cabe denunciar governos e governanças, em todas as instâncias e responsabilidades de poder, incapazes ou desinteressados na melhor educação, que abriria às pessoas, desde cedo, dentro e fora das escolas, o direito de conhecer, ver e sentir o que de fato é um programa de morte sistemática deliberado a chegar ao último dos vivos de um povo. A educação feita de tagarelice e de “conteúdos” impostos não pode mesmo chegar a um bom lugar. Provavelmente chegue ao nada.

Essa educação quebrada, rompida e intermitente, espécie de apagador da memória, não pode prover à juventude discursos científicos, silêncios criadores e atos moventes de ética e estética.

Mas esse não tem de ser o nosso destino. A biosfera arde, mas vivemos e agimos. A educatividade capaz de fazer entender o holocausto será valor a garantir os novos lances da condição humana. Somos possibilidade.

*Luiz Roberto Alves é professor sênior da Escola de Comunicações e Artes da USP.