Por ANDERSON BARRETO MOREIRA*

É possível a construção de uma verdadeira soberania nacional e popular que viabilize um desenvolvimento de fato e não limitado sem incorporar o anti-imperialismo como eixo de articulação?

A visita do Secretário de Estado Mike Pompeu ao Brasil e a atitude de subserviência e vassalagem do atual governo não foram nenhuma novidade, apenas confirmaram a histórica submissão dos governos neoliberais e das Forças Armadas. Porém, no geral, por que tal fato parece não ter tido grande repercussão? Por que não vimos uma atitude anti-imperialista contundente?

O anti-imperialismo hoje é algo restrito a certos setores da esquerda e, no geral, algo distante de ocupar centralidade na luta pela construção de um país soberano, bem como do imaginário popular. É preciso compreender as origens disso. Voltemos a 1916. É nesse ano que Lênin escreve Imperialismo: etapa superior do capitalismo, ainda hoje a mais bem acabada interpretação do movimento real pelo qual passara a acumulação do capital em fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. A partir de então – e confirmada pela vitória da revolução soviética – a luta anti-imperialista passou a ocupar um papel central nas estratégias que conduziram os processos revolucionários que marcaram o século XX, em todos os continentes. Obviamente que muitos desdobramentos revolucionários não advinham apenas do entendimento teórico, mas foi ele que permitiu que as inúmeras contradições históricas dos povos em luta tivessem um fio condutor.

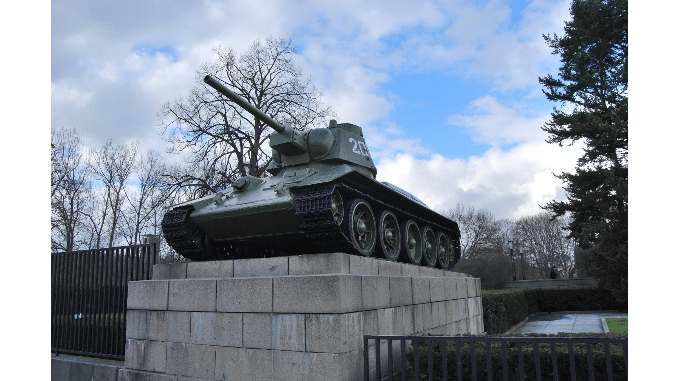

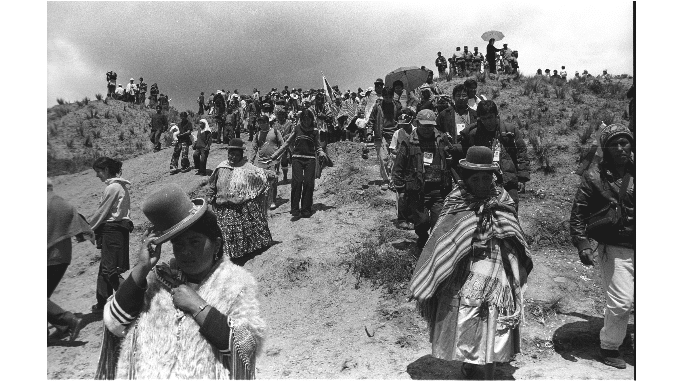

A imbricação entre os monopólios capitalistas e a organização dos Estados que lhes sustentavam era um aspecto evidente, bem como o uso da força militar destes Estados para que tais monopólios pudessem avançar pelo planeta. Este foi o cenário da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que se renovou em escala mais violenta durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Portanto, ser anti-imperialista não era uma escolha ideológica apenas mas condição sine qua non para viabilizar as lutas e, após suas vitórias, abrir espaço para propostas de desenvolvimento mais elevados que os permitidos até então. Lembremos de Cuba, Vietnã, Argélia, Angola e China, entre outros, e o que todos tiveram em comum: a relação inseparável entre anti-imperialismo, (re)construção da soberania nacional e desenvolvimento das forças produtivas que estivessem orientadas para as necessidades das classes trabalhadoras. Os caminhos que trilharam desde então não cabem neste espaço mas, mesmo que alianças pontuais ou de maior prazo tenham sido feitas, foi sob o anti-imperialismo que se orientaram tais planos de desenvolvimento. O anti-imperialismo era uma consequência não apenas teórica, mas concreta em todos os países de capitalismo dependente, colônias ou semicolônias.

O que caracteriza um país de capitalismo dependente é sua posição subalterna na divisão internacional do trabalho – sua incapacidade de ser altivo nos termos de troca e na matriz tecnológica, o que os levou – e leva – a um eterno renovar de “planos de desenvolvimento”, sempre atrofiados, inacabados ou interrompidos. Por mais que tenham avançado em muitos setores, como no caso do Brasil e de outros países que atingiram um grau de industrialização considerável, ainda assim o processo de acumulação capitalista sob a etapa imperialista tem inviabilizado a construção real de um desenvolvimento nacional e, nos dias atuais, provocado regressões nesses avanços. Tomemos o Brasil como exemplo e a “sincronia” dos diversos golpes de Estado que, historicamente, ocorreram justamente nos momentos em que o país buscava um grau maior de autonomia e cooperação regional e internacional, mesmo sem propor rompimentos efetivos com o imperialismo. Entretanto, o desenvolvimento das forças produtivas dentro destes limites tem nublado uma perspectiva anti-imperialista mais contundente e isso tem origem em algumas questões.

Primeiro, devido as várias derrotas do campo socialista nas últimas décadas e seus impactos teóricos, políticos e organizacionais que levaram ao abandono do próprio horizonte da transformação da ordem capitalista. Se não há revolução a ser feita, também não há por que contestar o imperialismo. Porém, devido ao grau de violência e barbárie que este vem trazendo ao século XXI, o debate vem retomando sua centralidade, o que é essencial para a reconstrução da estratégia socialista. Em segundo lugar, a ênfase unilateral de algumas interpretações de que o imperialismo se reduz à força militar, principalmente dos Estados Unidos e de que, portanto, não há condições de superação de uma força de tal magnitude. De fato, o aspecto da força militar do imperialismo e do papel do “complexo militar-industrial” no processo de acumulação do capital são fundamentais para sua compreensão, mas insuficientes, pois integram algo mais poderoso, que inclusive permite que trilhões sejam gastos anualmente em armas e bombas. E se apenas este aspecto for levado em conta podemos nos ver diante do desânimo e do medo, que nos paralisam diante da máquina de guerra planetária. Uma terceira interpretação põe maior peso no poder das multinacionais e na força de seus capitais ao redor do mundo que desorganizam – e reorganizam – economias nacionais e em escala mundial. Entretanto, secundarizam o papel dos Estados e suas imbricações com estes capitais, pois são eles que impõem reformas que retiram direitos sociais, promovem repressões, mudam a legislação em favor destes capitais. Contudo, em sua maioria, encontramos nessas análises importantes contribuições ao entendimento do imperialismo.

Portanto, para além de uma alegoria da esquerda, o anti-imperialismo pressupõe uma interpretação do imperialismo que traduza a dinâmica da acumulação capitalista nos dias de hoje, com o predomínio da financeirização. Se partirmos da premissa de Lênin, de que o imperialismo é o próprio capitalismo – no seu estágio mais elevado de controle do capital sobre a humanidade – compreendemos que todas as esferas: militar, econômica, estatal, política e ideológica compõem a totalidade desse fenômeno. Que em determinados momentos algumas se manifestem mais que outras é parte da dinâmica histórica.

Com isso perguntamos: é possível a construção de uma verdadeira soberania nacional e popular que viabilize um desenvolvimento de fato e não limitado sem incorporar o anti-imperialismo como eixo de articulação? Historicamente temos visto que não. Essa retomada exige um conjunto de ações que passam pela luta ideológica e cultural, econômica e política, bem como a construção de lutas internacionais. Por isso, todo o apoio contra toda e qualquer interferência imperialista no Brasil e em qualquer parte do mundo é necessária para avançarmos. É necessário que o anti-imperialismo faça parte da educação política de massas. Mas também é necessária uma crítica profunda contra qualquer ilusão de desenvolvimento nacional que atenda às necessidades populares sem uma ruptura com o imperialismo.

*Anderson Barreto Moreira é professor de História e integrante do FRONT – Instituto de Estudos Contemporâneos