Por FÁBIO HORÁCIO-CASTRO*

Considerações sobre o romance de Julien Gracq

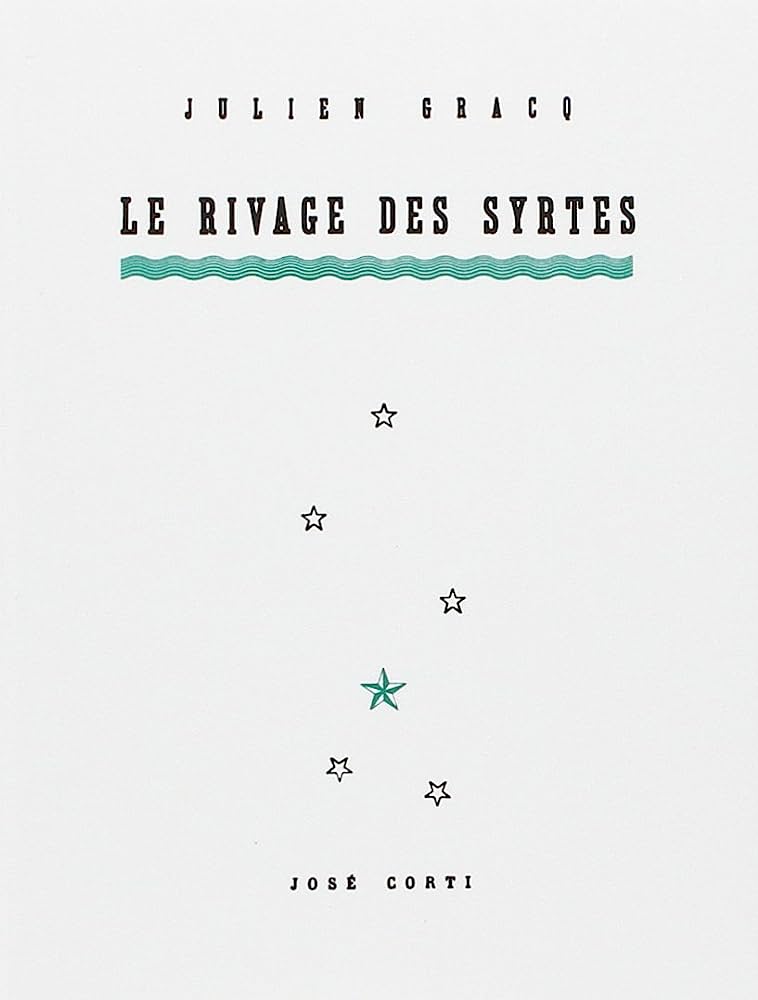

O romance Le Rivage des Syrthes (O litoral dos Syrtas), de Julien Gracq, publicado em 1951, permitiu que eu percebesse que a geografia pode tornar-se ficção e que a ficção pode tornar-se geografia. Isso foi uma descoberta da maior importância, com impacto tanto no que entendo por ciência como no que entendo por literatura. Quando o li, há mais de vinte anos, eu já sabia que a história e a antropologia podem se fazer ficção, mas não imaginava que essa fórmula pudesse se estender, também, para a geografia. Gostaria, então, de falar um pouco sobre esse livro, um dos mais estranhos e, ao mesmo tempo, mais bonitos, que já li.

Julien Gracq, escritor francês nascido no Vale do Loire em 1910 e falecido em 2007 na mesma região, recebeu o prêmio Goncourt, o prêmio literário mais importante da França, no ano de 1951, justamente por esse romance – prêmio que, aliás, recusou, provocando um grande escândalo, inclusive porque foi a primeira vez – e única, até hoje – que o Goncourt foi recusado.

Era o terceiro romance de Julien Gracq, muito influenciado pelo movimento surrealista e reconhecido por isso (Grossman, 1980). Desde Au château d’Argol, seu primeiro livro, de 1938, era acompanhado por certos setores da crítica literária, que reconheciam a influência desse movimento estético sobre ele e, também, certo distanciamento crítico que sua obra portava em relação aos surrealistas (Cf. Berthier, 1990; Carrière, 1986; Cahier de l’Herne, 1972; Revue 303, 2006).

Mas vamos ao romance. De que trata Le Rivage des Syrthes? Da monotonia da vida? Do medo em relação à alteridade? De um suicídio coletivo? Talvez de um pouco de tudo isso, junto com uma teoria sobre o espaço e o tempo.

Partamos da trama do romance. Que, aliás, é muito fácil contar, porque praticamente nada acontece nas quase 400 páginas do livro. Isso se dá porque Le Rivage des Syrthes é um livro de paisagem, de descrição de lugares, pessoas e até de silêncios, e não de tramas ou acontecimentos. É um livro que lida com o silêncio. Um elemento fundamental deste romance é o silêncio. Um silêncio que não significa a ausência de ruído, já que os sons da natureza, da civilização e da incivilização são descritos cuidadosa e extensamente.

Trata-se de um silêncio de palavras, de diálogos, de linguagem. O mundo onde se passa Le Rivage des Syrtes ainda não foi domesticado, ou colonizado, pela linguagem. E, assim, trata-se de um silêncio que a alegoriza coisas como a inércia, o tédio, a história, o rumor e o medo – que são coisas que resistem em se submeter à linguagem, ao menos ao que mais comumente nós entendemos como linguagem.

O silêncio de Julien Gracq é um silêncio paradoxal: nada acontece e isso leva a ver que tudo acontece. Gracq, no fundo, está tematizando a linguagem como um instrumento de conhecimento do mundo. Está fazendo ver que a linguagem media a relação com o mundo, mas, também, que o mundo é muito maior do que ela e nem sempre pode ser submetido, reduzido, a ela.

Mas sim, vamos à trama, se assim de pode dizer, desse romance, embora falar de trama, a respeito deste livro, é quase absurdo. Tudo gira em torno desse quase, em torno da palavra quase, que é, na verdade, o verdadeiro tema do livro.

A história começa com a chegada de um jovem aristocrata, Aldo, a uma província de ultramar pertencente à velha senhoria de Orsena, seu país. Trata-se da província dos Syrtas, que é separada por um mar interior, o mar dos Syrtas, de um país selvagem e misterioso, o Farguestão. A senhoria de Orsena esteve em guerra com o Farguestão trezentos anos atrás e, desde então, não tem nenhum contato com esse país bárbaro. Teoricamente essa guerra não acabou, pois as duas nações nunca assinaram um armistício, mas há 300 anos os combates estão paralisados. Não há nenhuma troca entre os dois países. Ninguém pode navegar ou pescar nesse mar e Orsena vive numa eterna espera pela retomada dos conflitos.

Todos, em Orsena, estão sempre atentos para a costa, para as margens, para o litoral da província dos Syrtas, vigilantes e atentos para qualquer movimento vindo de lá – mas nada se vê.

Aldo, o personagem narrador da história, pertence a uma das mais antigas e importantes famílias da senhoria de Orsena. No início da trama ele recebe uma missão pública de alta dignidade, mas que trai a evidente decadência de Orsena, uma república onde nada acontece e que vive presa ao seu glorioso passado. Aldo é enviado como “observador” da situação militar da província. Imaginem que função estranha: observar um estado de paz, uma situação de não belingerância que já dura há 300 anos.

Bom, Aldo é um rapaz disfórico, ou seja, um sujeito insatisfeito, reflexivo, que não crê que as coisas podem realmente mudar. Na sua disforia, Aldo encarna um dos arcanos da literatura mundial, que é, justamente, a imagem do rapaz disfórico, que vem, que procede, que nasce, de uma letargia social e que se confronta com um mundo ebulitivo que poderá ou não retirá-lo da sua condição (Enthoven, 2014). Esse arcano literário está presente em Marcel, o personagem de Proust; em Hans Castorp, o personagem de A Montanha Mágica, de Thomas Mann; em Floriano Cambará, de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo e, ainda, em Alfredo, do Ciclo do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir. Aliás, não apenas a imagem do narrador disfórico é uma das grandes figuras da história literária, mas, também a disforia – que, justamente, consiste em duvidar da civilização – constitui uma das artimanhas centrais que a literatura tem em renovar o pacto civilizacional.

Disfórico, no caso, é dito em contrário de eufórico – o sujeito excessivamente animado em relação a algo – cabendo lembrar que, na psiquiatria, geralmente, a disforia tem por sintomas a depressão e a ansiedade, mas que na literatura ela se manifesta, sobretudo, como um incômodo, uma perplexidade e uma inação diante do mundo.

Aldo chega à província do litoral dos Syrtas e passa a residir na principal fortaleza que a república de Orsena mantem no lugar, comandada pelo general Merino, de quem se torna amigo. Ele também faz amizade com outros personagens, como Fabricio, Giovani, Roberto – todos eles soldados na fortaleza. Também há Belzenza, o representante da senhoria, o governador da província dos Syrtas, que simboliza perfeitamente a letargia e a decadência de Orsena.

E há, ainda, um personagem feminino, Vanessa Aldobrandi, uma nobre de Orsena que vive na província, num palácio, na vila de Marema. O trisavô de Vanessa foi um general, herói da antiga guerra contra o Farguestão.

O nome Vanessa Aldobrandi tem referências interessantes. Seu sobrenome contém o pré-nome Aldo (Aldobrandi) e o próprio pré-nome Vanessa faz referência a elementos da sua personalidade: a evanescência misteriosa que a caracteriza e, também, à borboleta Vanessa, gênero pertencente ao grupo Nymphalini, considerada por sua beleza mas, igualmente, como símbolo demoníaco, na tradição simbólica europeia. Por sinal, é essa borboleta que está pintada no quadro A queda dos anjos rebeldes, de Breughel, vagando em meio aos demônios.

Para além desses personagens, é preciso descrever a geografia do romance, seu verdadeiro personagem, atravessado por uma reflexão sobre a temporalidade que, como tal, se constitui como o personagem complementar. Podemos, assim, falar sobre a senhoria de Orsena, a província dos Syrtas, seu mar e o território imediato e inimigo do Farguestão. Vamos, então, à geografia imaginária do romance.

Orsena e uma cidade antiga e moribunda, onde nada acontece, mas onde se vive das glórias do passado. Na descrição que é feita dela a percebemos como uma cidade-estado e é quase evidente que seu modelo é Veneza. Essa velha senhoria possui ainda várias colônias, territórios geralmente improdutivos, basicamente pontos militarizados que servem para garantir a subsistência da sua velha nobreza.

A província dos Syrtas, por sua vez, se parece com uma areia movediça, tantas são as culturas que se interpuseram sobre ele por meio de sucessivas invasões e civilizações. Um mosaico bárbaro, dominado pelo nomadismo das populações locais e pela incomunicação.

A republica de Orsena é fixa, duradoura, histórica, mas o Farguestão é movel, vivo, em mutação. A primeira é disfórica e, o segundo, eufórico. A província dos Syrtas, por sua vez, situada entre esses dois mundos, é um território ambivalente: regido pelo poder racionalizante, moderno, europeu de Orsena mas vulnerável a uma história bárbara, por uma natureza misteriosa e por modos da linguagem que não são compreendidos pela potência dominadora.

Essa coabitação cuidadosa e vigilante produz uma cultura do silêncio. Muito se escuta e quase nada se fala. E nessa expectativa tudo pode, a qualquer instante, se modificar. Basta um detalhe, um pequeno movimento suspeito, para mudar o mundo. A vida se converte em uma eterna espera, vigília, vigilância.

Territórios imaginários, feitos de lagunas, cidades antigas, florestas densas, grutas misteriosas e palácios abandonados. Tudo isso produz a imagem de uma situação de fronteira, entre passado e presente e, sobretudo, entre desejo e tédio. Aliás, essa polarização entre desejo e tédio é uma das engrenagens que movem o livro. O estilo divagativo do narrador – o próprio Aldo – sugere esse tédio: frases lentas e muito longas, quase nenhuma ação, a descrição reflexiva sobre os detalhes da paisagem, dos silêncios, da ausência de comunicação. É imensa a proximidade ao estilo e ao tédio de classe de Marcel Proust, autor referente maior da obra de Julien Gracq. Um estilo que traduz, certamente, um habitus de classe, referente do modo de ver o mundo, e sobretudo a história, da aristocracia à qual pertence o narrador.

E, justamente em função dessa monotonia tediosa é que a alteridade se faz. Ver o Farguestão, saber sobre esse lugar, é sempre uma tentação mal dissimulada pelos personagens. O mar dos Syrtas é proibido à navegação há 300 anos e, assim, o que resta, é o distante horizonte. Num passeio aventuroso pelas florestas próximas à fronteira, Aldo e Vanessa enxergam o vulcão Tengri. Sabem que atrás dele está Rage, a capital do Farguestão, mas essa aproximação também é paradoxal, pois vejam que eles nunca veem a capital, que segue escondida pelo vulcão, apenas sabem que ela está lá, se é que ainda existe, se é que ainda é a capital.

Praticamente nada se sabe sobre o Farguestão, o que faz dele a própria experiência da alteridade, da diferença, inclusive existencial. Aparentemente, o país se move, produz história, está vivo – ao contrário da senhoria de Orsena, que vive do passado.

O Farguestão é apresentado proustianamente, longe, um lugar do qual nada se sabe, um tipo de là-bas – utilizando uma expressão cara a Julien Gracq – mas, paradoxalmente, esse nada saber faz dele uma presença viva e imediata, pois tal é a animosidade, a predisposição negativa quanto a ele, quanto à sua condição de diferente, de estrangeiro, que ele se torna uma presença obsedante. Um inimigo imaginário, tornado imaginário por meio de um silêncio tri-secular, que, como silêncio, cada vez faz mais ruído.

O Farguestão é a alteridade, os outros. Não queremos nem vê-los e nem compreendê-los. Orsena é a mesmidade, a sempridade, a iteração. O romance inteiro trata desse combate entre o império do conhecido e o império do desconhecido.

É claro que podemos imaginar que esses territórios imaginários possuem referências imediatas. Orsena lembra Veneza, a república sereníssima, com seu passado glorioso e suas conquistas de ultramar. Lembra-a por duas razões: a tradição de colônias costeiras militarizadas, dessa cidade, e seu confronto persistente com o “oriente”, notadamente com o Império Otomano – referências entre-lidas no texto de Julien Gracq.

O Farguestão, por sua vez, sugere um mundo mulçumano, mais proximamente o Império Otomano. A guerra entre esses dois mundos lembra incrivelmente a batalha naval de Lepanto. Trata-se de um romance geopolítico, como observou Yves Lacoste (1990, p. 183).

Também gostaria de referir alguns elementos estilísticos do romance. Primeiramente, o fato de que há uma abundância de palavras escritas em itálico. Esse recurso acaba sendo uma característica do romance e permite a Julien Gracq sobredeterminar o sentido, colocar um senão de equivocidade, de indecidibilidade que ressoa, efetivamente e fecundamente sobre o texto.

Outra função importante do texto do romance é o permanente movimento de descrição, que se torna paradoxal numa trama em que quase nada acontece. O que se descreve? As paisagens e as vilas da província, o ambiente em estado de suspensão, sempre aguardando um acontecimento.

Também podemos referir a influência imensa de dois autores na obra de Julien Gracq: Marcel Proust e André Breton, algo aliás, já mencionado por Enthoven. Proust se faz presente na estrutura frástica, no impulso descritivo e por meio de certas temáticas – como a arquitetura e o tédio. André Breton, por sua vez, se faz presente por meio do surrealismo, discreto na obra de Julien Garcq, mas presente e, também, pelo tema da espera. Da espera que sopra, infla, gonfla, muda a densidade e a coagulação do desejo. A espera que nutre o desejo.

Outro elemento importante do livro é o motor da ação, efetivamente uma grande alegoria para os temas da espera e da procura. A tentativa de, por meio da espera, compreender o que se passa. Esse motor é o rumor. Eu poderia dizer aqui, evocando o termo heideggeriano do Gerede o “falatório” (Heidegger, 2012). De repente, a qualquer momento, surge um rumor, um falatório, de que está havendo mudanças políticas no Farguestão. Esse rumor, associado ao tédio, tem um papel fundamental nas vidas social e política. Orsena toda se move a partir de rumores. Deste ou de outros rumores. Nada acontece na história, mas Orsena permanece obsedantemente vigilante. É do rumor que nascem as lendas e é das lendas que nasce a história.

Como, aliás, observa Depotte (2020), temos aqui o mecanismo de Jean de La Fontaine, na sua teoria das fábulas: todo mundo espera, aguarda, aquilo que teme. E de tanto esperar, acaba por cultivar, por esse objeto de temor, uma atração mórbida. E depois de criada essa atração, as pessoas acabam envolvidas pela certeza de que ela ocorrerá e ficam aguardando, em permanência, que ela ocorra. Assim, quando qualquer mínimo detalhe se modifica, ou qualquer um evento aleatório acontece, tem-se uma tendência a acreditar que essa ínfima mudança confirma a crença havida. Assim se produzem realidades imaginárias. A vida de Orsena ocorre nesse sistema: toda a política do país gira em torno de realidades imaginárias, uma delas sendo, justamente, a ameaça desse inimigo imaginário que é o Farguestão.

Qualquer semelhança com a realidade contemporânea, particularmente com a realidade política brasileira, não é mera coincidência.

E então, depois de tantas voltas e revoltas, como no culminar de todos os rumores, chegamos ao ápice do romance. O general Merino se ausenta e Aldo, junto com Vanessa, decidem lançar ao mar proibido uma fragata, que se aproxima da costa do Farguestão e acaba por relançar, de verdade, não mais como um rumor, os dois países na guerra. O erro foi acreditar que os rumores não produzem realidades…

Paradoxalmente, essa guerra é festejada. Ninguém faz nada para impedi-la. Paradoxalmente, a guerra libera Orsena. Libera Orsena do seu tédio, da sua espera, da sua história, lançando-a numa euforia anestesiante.

Se pensamos que Orsena representa a Europa, a ideia de civilização ou mesmo a nobreza ou a burguesia, podemos compreender que o estado de guerra, diante do estrangeiro, do desconhecido, do bárbaro, representa uma tentativa de reviravolta, para alguns necessária e dialética. Talvez seja esse o tema central de Le Rivage des Syrtes.

Concluo dizendo que, para mim, esse longo poema em prosa, constitui uma emoção literária intensa. Um romance que ecoa não apenas minhas expectativas simbólicas como também minhas expectativas reflexivas e teóricas em torno de temas que me são muito caros e que fundamentam minha compreensão de fenômenos que observo, como a espera, o silêncio, o tédio, o rumor do falatório, o falatório como rumor, a ineficiência da linguagem para efetivar a comunicação e a transcendência da comunicação sem linguagem – tanto sobre a banalidade da linguagem como sobre a banalidade do mundo.

*Fábio Horácio-Castro é escritor, autor do romance O réptil melancólico (Record). Com o nome de Fábio Fonseca de Castro, assina seu trabalho científico, como professor da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Referência

Julien Gracq. Le Rivage des Syrtes. Paris, José Corti, 1989, 322 págs.

Bibliografia

BERTHIER, Philippe. Julien Gracq critique. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1990.

CAHIER DE L’HERNE (revista). Julien Gracq. n°. 20 (especial), 1972 (reeditado por Le Livre de Poche, coll. « Biblioessais », 1997).

CARRIÈRE, Jean. Julien Gracq, qui êtes-vous? Lyon: La Manufacture, 1986.

DEPOTTE, J. P. “Le Rivage des Syrtes”, de Julien Gracq. Alchimie d’un roman, n°65. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FM-DWqjf9ic.

ENTHOVEN, Raphael. Le Gai Savoir: Le Rivage des Syrtes, de Julien Gracq. Emissão radiofônica transmitida em 2014. Disponível em https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-gai-savoir/le-rivage-des-syrtes-julien-gracq-7285745

GROSSMAN, Simone. Julien Gracq et le surréalisme. Paris: José Corti, 1980.

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.

LACOSTE, Yves. Paysages politiques, Braudel, Gracq, Reclus… Paris: Librairie Générale Française, 1990.

REVUE 303 (revista). Qui vive? Autour de Julien Gracq. n° 93 (especial), 2006. Disponível em: https://www.editions303.com/le-catalogue/numero-93-hors-serie-2006-consacre-a-julien-gracq.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA