Por ROSANA HERINGER*

Uma perspectiva antirracista exige a atitude permanente de afirmar diante da discriminação e da desigualdade que “isso não é normal”.

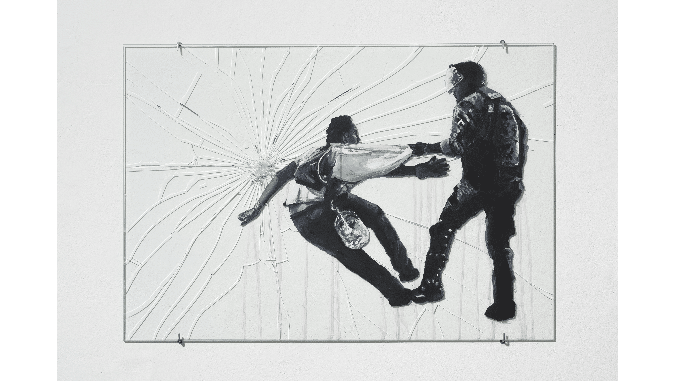

Esta pergunta me tem sido feita com frequência nos últimos dias, fruto da mobilização antirracista internacional resultante dos protestos pelo cruel, injusto e inaceitável assassinato de George Floyd por policiais nos EUA. De alguma maneira, tenho tentado respondê-la há mais de 30 anos, através do meu trabalho acadêmico e do meu ativismo antirracista, como uma brasileira branca.

No mundo ideal sem racismo, esta não seria nem mesmo uma questão, pois a aparência e o fenótipo não teriam importância nas trajetórias individuais. No mundo em que vivemos longe ainda deste ideal, construído sobre as bases de desigualdades raciais, discriminação e racismo, que trazem sofrimento de várias formas a grande maioria dos brasileiros, é preciso que cada um de nós se pergunte cotidianamente sobre seu papel, seja na conservação ou, principalmente, na transformação destas estruturas e práticas discriminatórias.

A persistência do racismo estrutural na sociedade brasileira (que reproduz a riqueza majoritariamente branca e a pobreza predominantemente negra, entre tantas outras consequências nefastas) baseia-se na falácia, já experimentada por gerações no decorrer do último século, de que o crescimento econômico – ou a industrialização, a urbanização, o retorno à democracia, o ensino público universal etc. – trariam iguais benefícios para negros e brancos no Brasil.

O primeiro passo na construção de uma atitude antirracista é nos reconhecermos como parte do problema, identificando e desconstruindo o racismo tanto no cotidiano, nas nossas pequenas e grandes atitudes, quanto nas nossas convicções e expectativas, nos nossos projetos de país e de futuro.

Essa atitude implica, por parte dos brancos que buscam ter uma perspectiva antirracista, na desnaturalização da discriminação e da desigualdade. É a permanente atitude de afirmar “isso não é normal”. Precisamos utilizar as lentes antirracistas que permitem escrutinar o racismo estrutural, presente e reproduzido, nos espaços de poder, na sociedade, na política, no sistema econômico, na mídia, na educação, nas práticas religiosas etc. Esta percepção, que é imediata por parte das pessoas negras nestes espaços, muitas vezes nos passa despercebida. Com a visão enevoada pelos nossos privilégios, nem sempre percebemos o que está bem diante de nós, há muito tempo.

Existe uma demografia do racismo que é facilmente perceptível quando entramos em determinados ambientes, principalmente mais exclusivos e hierárquicos. Se queremos ser brancos antirracistas, nos cabe estranhar e repudiar esta composição monótona e quase monocromática de espaços do judiciário, do poder executivo nas suas várias instâncias, do Congresso Nacional, câmaras municipais e assembleias legislativas. Também devemos estranhá-la e repudiá-la quando olhamos para o setor privado e para outras instâncias da administração pública, onde a mesma monocromia se repete. Nos meios de comunicação idem.

Ao primeiro passo da desnaturalização do racismo estrutural segue-se a meu ver nossa segunda atitude necessária: buscar os caminhos através dos quais estas diferentes estruturas e espaços institucionais possam comprometer-se vigorosamente com a promoção da igualdade racial, ou a diversidade, na terminologia mais “light” destas primeiras décadas do século 21.

As instituições não são espaços imutáveis e impermeáveis. Se assim fosse, nem teríamos como explicar a adoção das políticas de ação afirmativa no acesso às Universidades no Brasil, adotadas há quase 20 anos e ampliadas ao longo do tempo. Quem, da minha geração, foi aluno (provavelmente branco) em uma universidade pública no Brasil, certamente se lembra de conviver num ambiente majoritariamente, senão quase exclusivamente, branco, em que os poucos alunos negros eram em geral identificados como estrangeiros. Entre os docentes a monocromia branca também predominava. As universidades brasileiras até o final dos anos 1990 mais pareciam fazer parte de país europeu. Em cerca de 20 anos este cenário, no que diz respeito aos estudantes, se transformou, como resultado das lutas e demandas do movimento negro, que permanecem até hoje. Uma luta que começou muito antes, mas ganhou eco e se viabilizou naquele momento particular do país.

Estas conquistas foram importantes, mas não suficientes para trazer uma transformação mais duradoura e estruturante dos mecanismos racistas que perduram na sociedade brasileira e em nossas universidades. Muitas insuficiências foram e continuam sendo apontadas: os alunos negros, beneficiários das cotas, conseguem se manter financeiramente na universidade? Conseguem se sentir acolhidos em nossas instituições? Eles têm professores negros? Conseguem concluir seus cursos e se inserir no mercado de trabalho? Ou na pós-graduação?

E o que dizer dos jovens negros que nem conseguiram terminar o ensino médio e, portanto, não podem nem tentar ingressar no ensino superior? O que dizer dos jovens negros que largaram a escola, que começaram a trabalhar cedo, que sofreram violência policial, que morreram em ações violentas?

E aí percebemos que os avanços dos últimos 20 anos foram um pequeno passo. Permanece toda uma agenda de mudanças a se realizar. Percebemos que este esforço demanda uma solidariedade muito maior dos brancos que buscam ser antirracistas com os negros brasileiros que lutam cotidianamente, das mais diferentes formas, para estar vivos, para se fazer presentes em todos os espaços, levantar sua voz e liderar as mudanças. Precisamos estar juntos.

E o que significa estar juntos? Significa, por um lado, reconhecer o protagonismo dos negros nas suas lutas, demandas, mobilizações e propostas. Por outro, significa reconhecer-se como parte do problema, da reprodução do racismo que acontece no cotidiano e em nossas estruturas, mas também como parte da solução. É preciso ser e atuar de forma antirracista nas ações do dia a dia e, ao mesmo tempo, na construção da utopia.

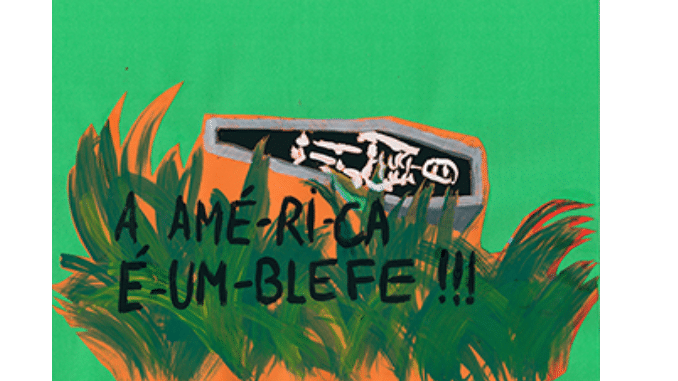

Precisamos, como brancos com uma perspectiva antirracista, nos converter à nossa responsabilidade histórica, tornando-nos agentes de transformação e incorporando de maneira permanente estratégias para alcançar maior igualdade racial no Brasil. Trata-se de um objetivo democrático e, por que não dizer revolucionário, num país que reiteradamente convive com padrões de desigualdade racial cristalizados. Quem sabe assim, em algum momento, poderemos falar do Brasil de uma maneira diferente daquela a que Malcolm X se referiu aos EUA nos anos 1960 (e que continua valendo em 2020): “Não vejo a democracia americana. O que vejo é a hipocrisia americana”.

*Rosana Heringer é professora da Faculdade de Educação da UFRJ.

Publicado originalmente no portal Carta Maior [https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Sociedade-e-Cultura/Qual-e-o-papel-do-branco-na-luta-antirracista-/52/47934]