Por JEAN PIERRE CHAUVIN*

Se a folia se justifica pelo acesso “gratuito” de quem mora perto ou longe, ela também evidencia a tensão repetida ano a ano: o caráter relativamente inclusivo do carnaval reproduz, quando não reforça, as recorrentes formas de exclusão social

1.

Diz-se que as estatísticas não mentem. Os seiscentos bloquinhos, blocos e blocões de São Paulo, cadastrados em 2026, sugerem que nesta megalópole, de dezenas de milhares sem moradia, as celebrações de rua estão prenhes de contradição.

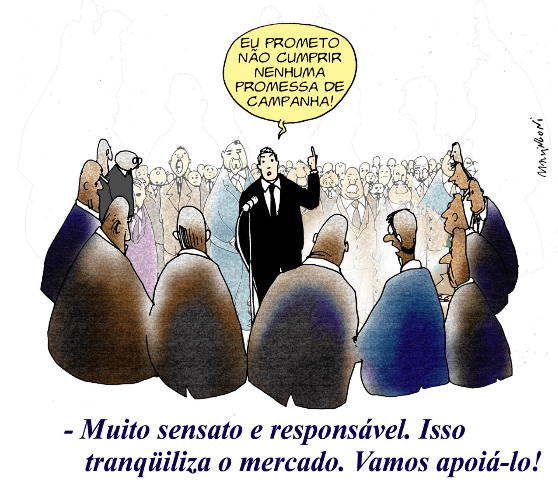

De um lado, elas representam um inegável fenômeno de massa – ou, empregando linguajar mais compatível com o mundinho business, trata-se de um empreendimento pautado num case de sucesso. Contudo, bastaria rever os recentes embates entre a prefeitura (que bate continência para o ex-capitão, ex-presidente da república) e algumas dessas agremiações, para colocarmos as coisas sob outra perspectiva.

Desde o final de janeiro, ruas e praças do centro estão revestidas com a fantasia predileta dos (indi)gestores: o cinza das chapas de alumínio. Repare-se: quando a festa lhes convêm, raramente os defensores da lei e da ordem recorrem aos clichês de costume, tais como “não se pode impedir o direito de ir e vir”. Ruas bloqueadas? Praças interditadas? Rotas desviadas? “Problema de quem não toma parte da festa”, pensam os demais.

A festa tem seus encantos, especialmente para quem aprecia doses irrestritas de aglomeração, ao embalo das canções de variados gêneros musicais: nostalgia, energia, vibração. Uma das vantagens de peregrinar entre os blocos reside em aprimorar a habilidade de consumir, obrigatoriamente, uma ou duas marcas de bebida, distribuídas por um volume impressionante de vendedores uniformizados – a maioria deles a portar crachás identificadores.

Alguém ignorará essa forma de precarização do trabalho, sugerindo, ademais, que o carnaval de rua é “democrático”: a alegria estaria ao alcance de todos, “não importa de onde venham” ou à qual classe pertençam.

O leitor não se engane: não está em jogo censurar essa alegre e contagiante forma de reunião, que percorre dezenas de bairros da Pauliceia. Graças aos chamados “bloquinhos”, é possível rever os amigos; passear de mãos dadas; reentoar músicas novas e antigas; dançar a valer; esquecer dos problemas durante um par de horas. Em suma, a festa permite comemorar os reencontros e, de quebra, alcançar alguma forma de êxtase.

2.

A questão é que, de modo similar ao proprietário de uma casa na praia que se vê obrigado a viajar peridiocamente para justificar o gasto com a segunda casa, a celebração do carnaval “de rua” tornou-se quase compulsória. Nesse sentido, os quatro (ou cinco) finais de semana do mês, reservados à festança, não são percebidos com unanimidade, na Pauliceia.

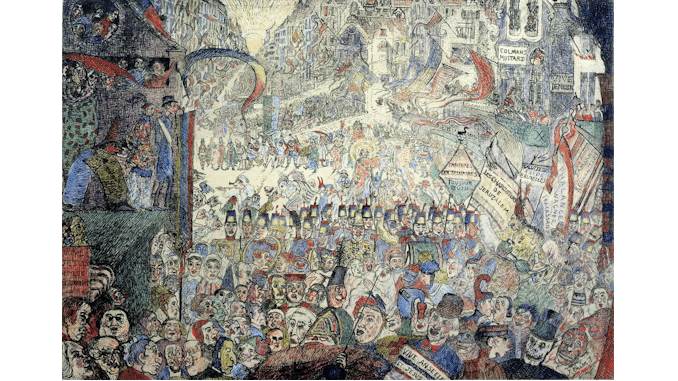

Há quem admire o espetáculo (mesmo sem participar dele), sentindo-se contemplado, talvez contagiado pela felicidade dos outros: gesto nobre. Mas comemorar o carnaval implica haver centenas de blocos, montados ao gosto particular de seus consumidores, o que também se revela como ponto máximo de uma arena em que se combinam engajamento e alienação.

Ora, se a folia se justifica pelo acesso “gratuito” de quem mora perto ou longe, ela também evidencia a tensão repetida ano a ano: o caráter relativamente inclusivo do carnaval reproduz, quando não reforça, as recorrentes formas de exclusão social.

Como se sentem as pessoas em situação de rua, nessas ocasiões? Quem mais lucra com as parcerias (nem sempre transparentes ou justas) firmadas entre os agentes públicos e as empresas que fingem comercializar bebidas da melhor qualidade? Desde quando uma atração internacional, inflada por campanhas incessantes de marketing, merece tamanha primazia, a ponto de prejudicar o desfile dos blocos – inclusive os mais tradicionais, sejam grandes, sejam pequenos?

Eis a roupagem atualizada do Pão e do Circo. Só uma coisa mobiliza e faz convergir parcelas tão grandes da população paulistana: um punhado de shows internacionais; eventualmente, algumas finais do campeonato de futebol. E olhe lá. No fundo, quem estrutura, abastece e anima a festança?

Os trabalhadores precarizados, debaixo de sol ou chuva, a empurrar carrinhos que pesam entre sessenta e setenta quilos. Sua margem de lucro corresponde à milionésima fração dos acordos controversos (para não dizer espúrios) entre o poder público e o privado, sob o rigoroso olhar dos agentes de empresas de segurança, mas também os guardas cujo lema é “servir e proteger”.

Nesses, e em outros eventos com enormes coletivos de indiferentes, a pergunta invariável seria: “proteger e servir a quem?”. Presumivelmente, quem mais se diverte é o que participa da festa como convidado, do alto dos trios elétricos. Abaixo do Olimpo motorizado, a turba de seguidores divide território cerrado com os vendedores ambulantes. À margem da margem, estão aqueles seres que, horas antes, passavam mais uma noite com fome e sede sobre pedaços de papelão.

3.

Perdoem-me por jogar água na fervura, mas o gigantismo do evento também pode mascarar a falta de zeladoria da cidade. Quem reside no centro da capital testemunha, há pelo menos duas gestões municipais, o descaso a que os bairros de cá foram submetidos. Não por acaso, anos eleitorais costumam despertar súbita vontade política.

Pouco importa que as megaempresas privatizadas não cumpram sua parte, nem assegurem a entrega de serviços essenciais: em tempos de campanha (seja da prefeitura, seja em prol do governo do Estado), há que se reforçar o asfalto de piche; acelerar as obras do metrô; podar as árvores; substituir os semáforos; instalar quiosques de combate paliativo ao calor extremo e ao fio intenso.

Integrado à comemoração, ou seja, misturado à massa que compõe o “seu” bloco, o folião talvez não esteja alheio a essas questões. Mas “a vida é assim”, não é mesmo? “Fazer o quê”? Após reiterar clichês desse quilate, é hora de abrir outra latinha, contar vantagens e celebrar a oportunidade de participar de uma festa “desse porte”, concluindo algo como “é por isso que amo São Paulo”.

Para onde vai o lucro indecente derivado dos acordos entre o poder público e as empresas patrocinadoras? Somente um cidadão ingênuo acreditará que os vendedores fixos e ambulantes são os que mais lucram. “Ah, deixa disso”. Afinal, “que que tem”? Sempre haverá alguém disposto a disfarçar constrangimentos com máximas providenciais: “No frigir dos ovos” ou “entre mortos e feridos”, a diversão vem sempre primeiro. “Relaxa”.

Eventuais dificuldades do outro – potencializadas durante a encenação de positividade tóxica dos foliães – podem ser rebatidas com outro pseudoargumento que o paulistano pós-neoliberal professa, orgulhosamente: “antes ele do que eu”. Sob essa perspectiva, como esquecer a elevada proporção de conterrâneos que, a cada dois anos, reelege representantes que, dentre outras barbáries, chamam o negacionista-mor de “chefe”, não é mesmo?

*Jean Pierre Chauvin é professor de Cultura e literatura brasileira na Escola de Comunicação e Artes da USP. Autor, entre outros livros de Da arte de (se) orientar [para pós-modernos e geração Z] (Ponta de Lança).