Por JOELMA L. V. PIRES*

A resistência cotidiana contra qualquer dominação capitalista constitui o movimento real que supera o estado de coisas atual

Em uma conjuntura de capitalismo flexível fundamentado na intensificação da dominação e da exploração da classe trabalhadora por meio da constituição de uma realidade de incerteza e precariedade, com o predomínio da desconstrução dos direitos sociais, é imprescindível assimilar a dialética do trabalho. Dessa perspectiva, o trabalho é considerado centralidade da vida humana. A ligação do trabalho com o mundo real expressa a resistência do homem (genericamente o ser humano) com o objetivo da transformação. É do trabalho vivo que nasce a ação de emancipação do homem. Esse reafirma a sua subjetividade de trabalhador por meio da cooperação com outros trabalhadores, com referência na ética coletiva do mundo comum e humano.

A Teoria da Evolução elaborada pelo biólogo francês Jean-Baptiste de Lamark e, posteriormente, desenvolvida por Charles Robert Darwin, é considerada por Engels (s/d) na sua análise da centralidade do trabalho no processo de constituição do homem. Em vista disso, é o trabalho que humaniza o homem.

Engels (s/d) compreende que a relação do homem com a natureza como possibilidade de sobrevivência originou o trabalho. Órgãos do corpo humano evoluíram com o trabalho, assim como desse estruturou-se a sua posição ereta. Nessa configuração, a linguagem e o cérebro evidenciam a especificidade da formação do homem. O trabalho e, como sua consequência, a palavra articulada atuaram na transformação do cérebro humano acompanhado dos órgãos sensoriais. A linguagem foi constituída a partir da evolução dos órgãos vocais e, por conseguinte, com a ampliação de sons articulados devido à necessidade de os homens comunicarem-se uns com os outros. A linguagem é expressão da consciência do real.

Mas, o homem começa a se diferenciar dos animais pela sua consciência ao produzir o seu meio de vida. De acordo com Engels (s/d, p. 27): “[…] Pode se falar em trabalho somente a partir do momento em que surgem instrumentos elaborados, fabricados[…]”. Portanto, a consciência corresponde à vida real do indivíduo, é um produto social. Em vista disso, como lembram Marx e Engels (1996, p. 37): “[…] Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência […]”.

Em uma relação dialética, o homem tem ligação com o trabalho em processo ininterrupto a partir do desenvolvimento da linguagem, do cérebro e dos sentidos, com a evolução da sua consciência e da sua crescente capacidade de discernimento e abstração. Dessa maneira, ele demonstra a sua capacidade de executar operações complexas e alcançar objetivos mais elevados, manifestando a sua vontade, “[…] a marca da vontade não está impressa em nenhum ato planejado de qualquer animal. Só o homem faz uso dela […] (ENGELS, s/d, p. 32). O homem é o único capaz de pensar e planejar as suas ações devido ao desenvolvimento do cérebro e da linguagem. “[…] Quanto mais o homem se afasta dos animais, mais ele exerce sobre a natureza uma influência intencional e planejada a fim de alcançar objetivos previamente projetados […]” (ENGELS, s/d, p. 31). Consequentemente, a relação do homem com a natureza por meio do trabalho realiza um processo de tomada de consciência e de emancipação.

No entanto, a relação do homem com o trabalho como forma de emancipação tende a ser anulada quando ele perde o controle da sua força de trabalho ao ser sujeitado em uma situação de dominação. Embora tal sujeição já ocorresse desde a família primitiva, ainda predominante na fase da propriedade comunitária em condição mais adiantada de desenvolvimento, a sua intensificação é inerente ao modo de produção capitalista constituído das classes dominante e da oprimida. A dominação e o controle da força de trabalho pela classe dominante também expõe a divisão entre os que planejam e os que executam, constituindo a concepção idealista do mundo, como se os atos fossem decorrentes do pensamento e não das necessidades do homem.

O capital é, então, uma relação social de dominação legitimada pela concepção idealista do mundo. O capital é fundamentado no controle sobre a classe trabalhadora, o que o reproduz é o fato de os trabalhadores comportarem-se como proletários predispostos à produção da mais-valia. “[…] Consequentemente, os interesses da classe dominante transformaram-se em agente propulsor da produção, limitando-se esta apenas a manter, bem ou mal, a existência miserável da oprimida […]” (ENGELS, s/d, p. 36). Nessa situação, a condição de emancipação inerente ao trabalho transforma-se em condição de alienação. A força de trabalho alienada passa a ser o objetivo da classe dominante para a manutenção da sua dominação.

O trabalho como princípio educativo expressa a identidade entre educação e trabalho, uma vez que a origem da educação coincide com a do homem. Porém, no modo de produção capitalista a educação que era identificada plenamente com o próprio processo de trabalho é separada entre a educação para a classe proprietária e educação para os trabalhadores. Logo, a determinação sofrida pela relação trabalho-educação faz com que somente a formação da classe trabalhadora seja ligada ao mundo da produção para o exercício do trabalho manual com referência na divisão social do trabalho (SAVIANI, 2007). Os capitalistas perpetuam a sua dominação, principalmente, com a cisão entre o trabalho intelectual e manual, com a finalidade de obtenção de lucros imediatos e, por conseguinte, aumento do capital.

É na grande indústria baseada no maquinismo que se efetiva a sujeição do trabalho ao capital por meio da separação entre forças intelectuais do processo de trabalho e trabalho manual. O indivíduo é dividido e somente desenvolve uma atividade produtiva como acessório da oficina capitalista, a sua tarefa especializada o ajusta a cada operação particular na divisão do trabalho o que assegura o controle da produção de acordo com o interesse capitalista. O capital estabelece uma escala de salários de acordo com a hierarquia das forças de trabalho. A gradação hierárquica das forças de trabalho é composta de trabalhadores hábeis e inábeis. Para esses as despesas com a aprendizagem desaparecem, para aqueles elas diminuem quando comparadas às dos artesãos antes da divisão do trabalho imposta pela manufatura, pois as suas funções são simplificadas. Em ambos os casos o valor da força de trabalho diminui. A depreciação relativa da força de trabalho com a diminuição das despesas com aprendizagem faz com que o capital tenha aumento imediato da mais-valia. “[…] Tudo o que os trabalhadores parciais perdem concentra-se no capital […]” (MARX, 1996, p. 26). Executando operações simples em ocupações costumeiras o operário tem a sua inteligência limitada e a sua coragem anulada.

Na era do capitalismo neoliberal, as classes capitalistas não somente impõem a diminuição das despesas com a formação escolar dos trabalhadores para o aumento imediato da mais-valia. Mas, além disso, elas operam o sucateamento, o desmonte e a desmoralização das instituições escolares públicas sob a ação do Estado para a sua apropriação privada.

As classes capitalistas sempre procuraram ocultar as funções das instituições escolares na configuração social, principalmente as funções das escolas primárias públicas que são organizações de passagem obrigatória para as crianças da classe trabalhadora. Tais escolas, de acordo com os interesses das classes capitalistas, são destinadas à inculcação de estereótipos e valores morais em oposição aberta as formas de vida da classe trabalhadora. Para tanto, os professores dessas escolas raramente têm como função o estímulo e a valorização dos estudantes, portanto, não tendem a contribuir com os estudantes para que tenham acesso à cultura e assimilem conhecimentos que possibilitam o desenvolvimento da capacidade de pensar. Nessa orientação, os professores costumam reproduzir técnicas de domesticação, métodos para condicionar e manter a ordem, predominando nas escolas um caráter rotineiro, repetitivo e sem conteúdos. Dos professores se espera que eles se integrem em uma política de controle dirigida a estabelecer as bases de uma nova configuração social, por isso, a sua formação sofre um processo intensivo de vigilância e policiamento (VARELA e FERNANDEZ-URIA, 1992).

Contudo, Dejours (2009 e 2012) considera que o trabalho pode ser um mediador da emancipação e um meio de subversão da dominação social. A emancipação é o movimento que visa libertar o indivíduo da dominação. O autor observa que o trabalho é uma relação social e não somente uma atividade, trabalhar é experimentar a resistência do mundo social e, mais diretamente, das relações sociais na constituição da inteligência e da subjetividade. É por issoque “[…] ser inteligente no trabalho é estar sempre distante em relação aos procedimentos e às prescrições. Trabalhar bem implica infringir as recomendações, os regulamentos, os procedimentos, os códigos, os termos de referência, a organização prescrita […]” (Dejours, 2012, p. 32). De acordo com o autor, a lacuna entre o trabalho prescrito e a sua realidade concreta sempre existirá e deve ser a cada momento inventado ou descoberto pelo sujeito que trabalha. É no trabalho real que o sujeito resiste, pois o mundo real resiste.

Conforme Dejours (2009 e 2012), todo trabalho confronta o trabalhador com o real, por isso, é um trabalho vivo, no qual o homem por meio do trabalho sobre si, da sua subjetividade sobre ela mesma em processo de elaboração, impõe a sua vontade em constante luta contra a dominação e em “[…] confrontação com os constrangimentos organizacionais que tornam impossível o emprego da inteligência e não dão à criatividade, à descoberta, à engenhosidade qualquer possibilidade de manifestação […]” (DEJOURS, 2012, p. 17). O encontro do sujeito com o real provoca um sofrimento afetivo, esse protege a subjetividade em busca de meios para agir sobre o mundo e transformar esse sofrimento encontrando meios de superação da alienação. A relação entre o sofrimento e o real faz a subjetividade do sujeito evoluir. É no decorrer do tempo em que o sujeito está trabalhando que a sua sensibilidade e a sua subjetividade se desenvolvem e ampliam. “[…] Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provocação que a transforma […]” (DEJOURS, 2012, p. 34). A habilidade que o sujeito desenvolve no trabalho o transforma e aprimora. “[…] O sofrimento, enquanto é afetividade absoluta, está na origem desta inteligência que parte em busca do mundo para experimentar-se a si próprio, para transformar-se, para ampliar-se […]” (DEJOURS, 2012, p. 26).

Dejours (2009 e 2012) esclarece que uma teoria do trabalho vivo permite pensar os princípios de uma nova política do trabalho que retoma o domínio sobre a organização do trabalho. Todavia, o trabalho vivo não diz respeito à ordem individual, ele consiste na formação de uma vontade coletiva que esteja em luta contra a dominação e em busca da emancipação. É, nessa direção, que a tese da centralidade do trabalho pode ser sustentada. Reconhecer o trabalho como emancipação deve ser uma prioridade dessa política. A política começa bem antes da liberdade que é o oposto da escravidão, e entre a servidão e a liberdade é necessário intercalar a questão da emancipação.

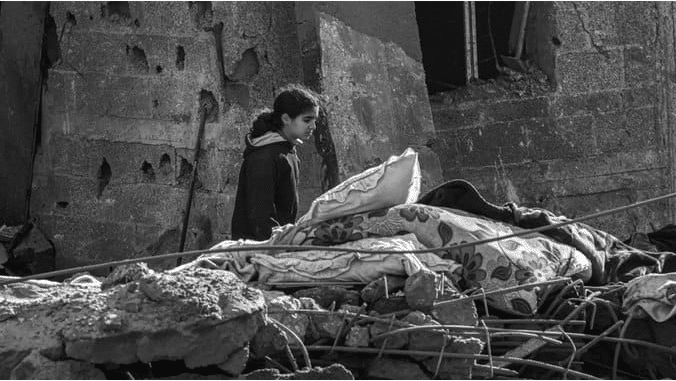

Na era do capitalismo neoliberal predomina uma política de insegurança social com centralidade no empreendedor de si mesmo contra o assalariado protegido, a dominação do capital sobre o trabalho impõe a precariedade como forma de existência e como estilo de vida. Nessa conjuntura, o trabalhador comporta-se como indivíduo-capital em todas as áreas de ação coletiva, especialmente no serviço público (LAVAL, 2019). A evolução das formas de organização empresarial do trabalho e de gestão na era neoliberal mobiliza o predomínio da avaliação como meio de intimidação e de dominação com o sacrifício da subjetividade em nome da rentabilidade e da competitividade. “[…] O resultado é um agravamento das patologias mentais do trabalho em todo o mundo ocidental, o aparecimento de novas patologias, os suicídios perpetrados no próprio local de trabalho, o que não ocorria, em hipótese alguma, antes do domínio neoliberal […]” (DEJOURS, 2012, p. 43).

O principal propulsor psíquico da servidão voluntária e da disposição para participar do mal pode ser o medo da precariedade e da solidão. O medo da solidão é o sentimento de privação do reconhecimento. A impossibilidade de lidar com essa privação coloca o indivíduo em uma situação de vulnerabilidade que pode torná-lo um vassalo, um submisso e um oportunista prestes a trair o sentido moral e os valores para evitar a desestabilização psíquica com origem na sua insegurança. O medo impede movimentos significativos de resistência e resulta em um indefectível crescimento da produtividade e da rentabilidade no trabalho vivo (DEJOURS, 2009 e 2012). Tal condição do indivíduo é explorada no capitalismo da era neoliberal. Na conjuntura da precariedade predomina o completo descompromisso do capital com o trabalhador até mesmo no sentido da sua reprodução social, esse é conduzido a adquirir como consumidor os serviços que deveriam lhe ser garantidos como direitos sociais. Esse trabalhador que se comporta como indivíduo-capital distancia de si e não se reconhece como tal, é convencido de que o seu sucesso ou o seu fracasso está unicamente em suas mãos, tal certeza mobiliza o seu instinto mais cruel de competição e sustenta a aceitação e a ostentação da identidade de empreendedor.

O indivíduo-capital manifesta a sua obediência e, por conseguinte, o seu zelo, a sua dedicação e a sua inteligência em um mundo do trabalho de deserto e desolação. A experiência da servidão se realiza no constrangimento em produzir imposto pela dominação. No entanto, confrontado à resistência do real o indivíduo-capital pode afirmar a sua vontade de emancipação em uma provação consigo mesmo em oposição à servidão. No trabalho vivo, trabalhar não é apenas produzir é, também, transformar-se. O interesse sensível pela emancipação reconhece o espaço da política. O espaço da política é estruturado como espaço público da cooperação (DEJOURS, 2009 e 2012).

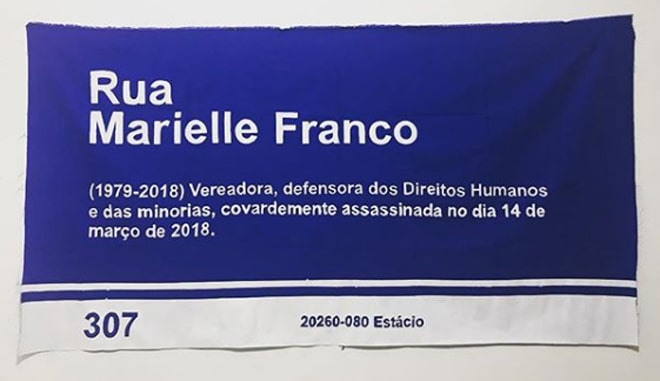

A cooperação constituída no espaço público pode contribuir para a problematização e a superação das práticas que reproduzem os interesses individuais concernentes à esfera privada e que anulam o compromisso coletivo com o bem comum. Esse compromisso com o bem comum possibilita ao indivíduo recursar-se como capital e constitui a sua identificação com a condição de trabalhador que tem como prática a experiência de outros trabalhadores. Essa mudança ocorre por meio do reconhecimento da sua identidade de trabalhador capaz de cooperar coletivamente para uma obra comum de criação da solidariedade contra a adversidade e a dominação. Assim, a inteligência do trabalhador se manifesta como desobediência com zelo e dedicação contra a dominação e na elaboração da ação coletiva para a construção das condições materiais para a sua libertação. A possibilidade de emancipação no trabalho está na revolta contra a precariedade como caminho para a construção da solidariedade que reafirma a cooperação na constituição do compromisso coletivo de uma política do trabalho de garantia da esfera pública.

A própria condição de sofrimento do indivíduo-capital na situação de precariedade do trabalho pode fazer com que ele reconheça a resistência como a verdade do mundo real, o que desestrutura a sua certeza e o seu egoísmo. Dessa perspectiva, o indivíduo-capital alienado e subjugado se depara com a sua vulnerabilidade de objeto do capital, a sua única possibilidade de superação é a descoberta da cooperação como arte da construção do coletivo emancipado que reafirma o bem comum, a cultura, a vida, o amor mundi. A esfera pública coletiva que promove o bem comum é constituída pelo trabalhador que expressa a imponência da sua subjetividade contra o capital desagregador e predador. Para tanto, é necessário fazer da sua prática de resistência a reafirmação da lúcida contribuição de Marx (1996, p. 52): “O comunismo não é para nós um estado que deve ser estabelecido, um ideal para o qual a realidade terá de se dirigir. Denominamos comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual. As condições desse movimento resultam de pressupostos atualmente existentes […]”. Nessa direção, a resistência cotidiana contra qualquer dominação capitalista constitui o movimento real que supera o estado de coisas atual.

*Joelma L. V. Pires é professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Referências

DEJOURS, Christophe. Trabalho vivo. Trabalho e emancipação. Tradução de Franck Soudand. Brasília: Paralelo 15, 2012.

______. Travail vivant: travail et émancipation. Paris: Éditions Payot &Rivages, 2009.

ENGELS, Friedrich. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. São Paulo: Global Editora, s/d.

LAVAL, Christian. Precariedade como “estilo de vida” na era neoliberal. Parágrafo, jan./jun. 2017, v. 5, n. 1, 2017. Disponível em: http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/566/500Acesso em: 6 ago. 2019.

MARX, Karl. Da manufatura à fábrica automática. In: GORZ, André. Crítica da divisão do trabalho. Tradução de Estela dos Santos Abreu. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã (Feuerbach). São Paulo: Editora Hucitec, 1996.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e Educação; fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 34, p. 152-165, jan./abr. 2007.

VARELA, Julia; FERNANDEZ-URIA, Fernando. A maquinaria escolar. Teoria & Educação, Porto Alegre, 6, 1992.