Por VLADIMIR SAFATLE*

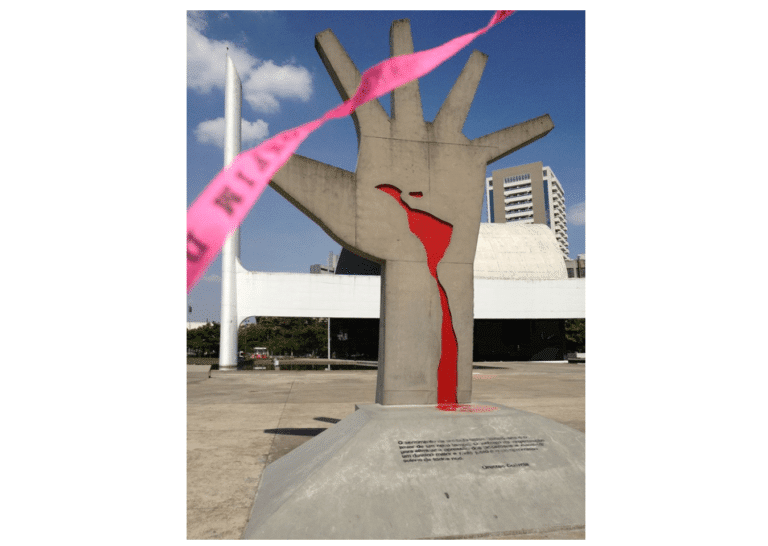

Uma revolução molecular assombra a América Latina

O termo veio pelas mãos de Álvaro Uribe, ex-presidente da Colômbia e líder efetivo da direita linha dura que hoje governa o país. Diante das inéditas manifestações que tomaram as ruas da Colômbia, fazendo o governo abandonar um projeto de reforma tributária que mais uma vez passava para os mais pobres os custos da pandemia, não lhe ocorreu ideia melhor do que conclamar os seus à luta contra uma “revolução molecular dissipada” que estava a tomar conta do país. No que, há de se reconhecer, Uribe tinha razão. Normalmente, são os políticos de direita que entendem primeiro o que se passa.

A América Latina, ou ao menos uma parte substantiva do continente, está a passar por um conjunto de levante populares cuja força vem de articulações inéditas entre recusa radical da ordem econômica neoliberal, sublevações que tensionam, ao mesmo tempo, todos os níveis de violência que compõem nosso tecido social e modelos de organização insurrecional de larga extensão. As imagens de lutas contra a reforma tributária que tem à frente sujeitos trans em afirmação de sua dignidade social ou desempregados a fazer barricadas juntamente com feministas explicam bem o que “revolução molecular” significa nesse contexto.

Ela significa que estamos diante de insurreições não centralizadas em um linha de comando e que criam situações que podem reverberar, em um só movimento, tanto a luta contra disciplinas naturalizadas na colonização dos corpos e na definição de seus pretensos lugares quanto contra macroestruturas de espoliação do trabalho. São sublevações que operam transversalmente, colocando em questão, de forma não hierárquica, todos os níveis das estruturas de reprodução da vida social.

De fato, o século XXI começou assim. Engana-se quem acredita que o século XXI começou em 11 de setembro de 2001, com o atentado contra o World Trade Center. Essa é a maneira como alguns gostariam de contá-lo. Pois seria a forma de colocar o século sob o signo do medo, da “ameaça terrorista” que nunca passa, que se torna uma forma normal de governo. Colocar nosso século sob o signo paranoico da fronteira ameaçada, da identidade invadida. Como se nossa demanda política fundamental fosse, em uma retração de horizontes, segurança e proteção policial.

Na verdade, o século XXI começou em uma pequena cidade da Tunísia chamada Sidi Bouzid, no dia 17 de dezembro de 2010. Ou seja, começou longe dos holofotes, longe dos centros do capitalismo global. Ele começou na periferia. Nesse dia, um vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi decidiu ir reclamar com o governador regional e exigir a devolução de seu carrinho de venda de frutas, que fora confiscado pela polícia. Vítima constante de extorsões policiais, Bouazizi foi à sede do Governo com uma cópia da lei em punho. No que ele foi recebido por uma policial que rasgou a cópia na sua frente e lhe deu um tapa na cara.

Bouazizi então tacou fogo em seu próprio corpo. Depois disso, a Tunísia entrou em convulsão, o Governo de Ben Ali caiu, levando insurreições em quase todos os país árabes. Começava assim o século XXI: com um corpo imolado por não aceitar submeter-se ao poder. Começava assim a Primavera Árabe. Com um ato que dizia: melhor a morte do que a sujeição, com uma conjunção toda particular entre uma ação restrita (reclamar por ter seu carrinho de venda de frutas apreendido) e uma reação agonística (imolar-se) que reverbera por todos os poros do tecido social.

Desde então o mundo verá uma sequência de insurreições durante 10 anos. Occupy, Plaza del Sol, Istambul, Brasil, Gillets Jaunes, Tel-Aviv, Santiago: são apenas alguns lugares por onde esse processo passou. E na Tunísia já se via o que o mundo conheceria nos próximos 10 anos: sublevações múltiplas, que ocorrem ao mesmo tempo, que recusam centralismo e que articulavam, na mesma série, mulheres egípcias que se afirmavam com seios a mostra nas redes sociais e greves gerais.

A maioria dessas insurreições irá se debater com as dificuldades de movimentos que levantam contra si as reações mais brutais, que se deparam com a organização dos setores mais arcaicos da sociedade na tentativa de preservar o poder tal como sempre foi. Mas há um momento em que a repetição acaba por gerar uma mudança qualitativa. Dez anos depois, ela ocorreu e foi possível de ser vista no dia 16 de maio, no Chile.

No último domingo, o Chile elegeu uma nova Assembleia Constituinte. Depois de manifestações massivas em outubro de 2019 que fizeram as ruas chilenas queimarem até o Governo parar de matar sua própria população e aceitar convocar um processo constitucional, o Chile elegeu 155 deputados constituintes, dos quais 65 são independentes, ou seja, não vinculados a estrutura partidária alguma, mas unidos, como os 24 constituintes da Lista del Pueblo, por um “Estado ambiental, igualitário e participativo”; paridade entre homens e mulheres; 17 são povos originários, sendo que todos estão presentes (desde os Rapanui da Ilha da Páscoa até os Mapuches). A direita, que ansiava alcançar ao menos um terço para poder barrar as modificações constitucionais, terá apenas 37 deputados.

O caráter absolutamente único do processo chileno encontra-se no fato de ele se produzir como institucionalização insurrecional. Ele foi resultado de uma insurreição que exigiu imediatamente uma nova institucionalidade. Os islandeses tentaram isso, quando a crise econômica produziu profundas mobilizações populares que terminaram por produzir uma nova constituição. No entanto, o Parlamento não reconheceu a nova carta, abortando o processo.

Tal excepcionalidade andina deve ser compreendida à luz do que foi a via chilena para o socialismo. O governo de Salvador Allende (1970-1973) procurou realizar um programa marxista através de uma mutação progressiva da vida social que preservava largas partes da estrutura da democracia liberal. Muitos criticaram tal estratégia depois do golpe, mas há de se lembrar de suas razões. Era a maneira dos chilenos e chilenas impedirem a militarização da vida social, como normalmente ocorreu em todos os processos revolucionários até agora. Havia uma questão real que o Chile procurou resolver inovando.

De certa forma, esse processo interrompido retoma agora 47 anos depois. Desde as revoltas estudantis no governo Bachelet, o Chile viu lideranças estudantis se tornarem deputados e deputadas para arrancar do Congresso uma reforma que tornava gratuito o sistema público de ensino. Agora, eles fizeram o movimento inédito de só saírem das ruas com uma constituinte nas mãos, o que os tunisianos só conseguiram anos depois da formação do primeiro Governo pós-ditadura. Ao acoplar os dois processos, o Chile permitiu que o entusiasmo insurrecional comandasse o processo constitucional, institucionalizando sua revolução molecular.

O espectador que vê tudo isso do Brasil pergunta-se o que ocorre conosco. No entanto, erram aqueles que pensam que tal dinâmica não chegará no Brasil. Ocorre que ela encontrará uma situação muito mais dramática. Pois o Brasil é o país no qual as forças da reação organizaram-se de forma insurrecional. São setores expressivos da população que foram e irão às ruas pedir golpe militar e defender o fascismo de quem nos governa.

Dentro da lógica da contrarrevolução preventiva, o Brasil, à diferença de outros países latino-americanos, foi capaz de mobilizar as dinâmicas de um fascismo popular. Por isso, o cenário tendencial entre nós é o de uma insurreição contra outra insurreição. Uma revolução fascista contra uma revolução molecular dissipada. Melhor seria estarmos preparados para tanto.

*Vladimir Safatle é professor titular de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de Maneiras de transformar mundos – Lacan, política e emancipação (Autêntica).