Por LUIZ COSTA LIMA*

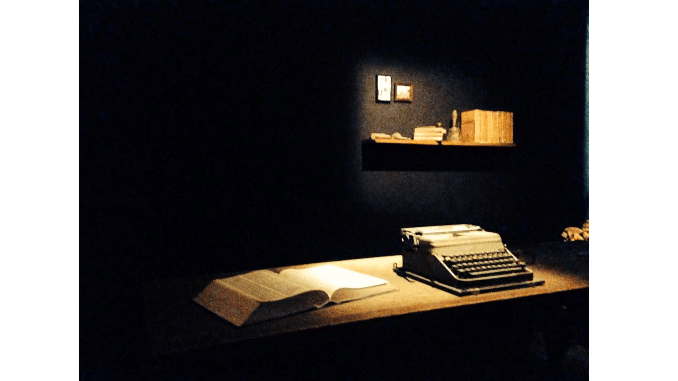

Introdução do autor ao livro de ensaios sobre a poesia brasileira

Letras à míngua

Comumente, cabe à introdução de um livro apresentar as razões que presidiram os capítulos que se seguem. Isso é tão usual que as introduções não precisam ser justificadas. Algo diverso sucede com um livro que pertence exclusivamente a um gênero de ficção, o poema, que afronta o gosto mercadológico vigente. Sem embargo, ele termina muito aquém do que concebia: dar conta de parte substanciosa do que nem sequer referi.

Não é particularidade de uma área subdesenvolvida que o interesse do leitor em geral se afastou do poema. É internacionalmente sabido que, no Ocidente, o século XVIII funcionou com o divisor de águas: à subida da atração pelo romance correspondeu o descenso de interesse por poema. Se, entre nós, o século XVIII está longe da função que exerceu na Europa, a força de atração da prosa romanesca se deslocou para o século XIX, quando então encontrou outro motivo de explicação: não a secularização do pensamento, realizada pela Aufklärung, mas a independência do país e a necessidade logo sentida pelo poder monárquico de convocar a rala intelligentsia na justificação da autonomia política. Ainda que, a princípio, Alencar e Gonçalves Dias respondessem ao mesmo apelo, não chega a ser uma questão porque, afinal, a balança se inclinou em favor da prosa romanesca, em detrimento do indianismo poemático de Os timbiras.

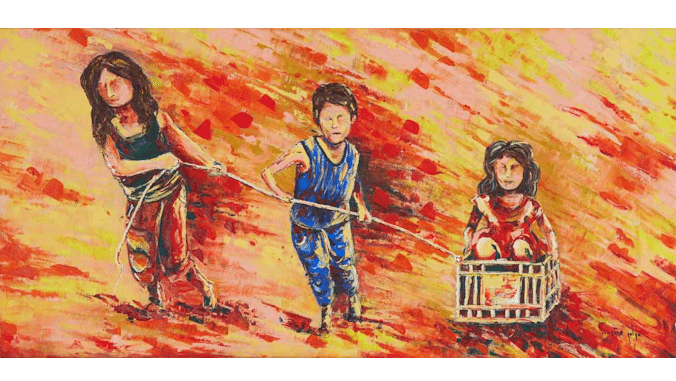

Do ponto de vista que aqui importa – a formação do público leitor –, a autonomia política não pode ser desligada do modo econômico como se dera, o modo escravocrata. Era este que determinava a mínima extensão dos habilitados à leitura, os proprietários, sobretudo dos engenhos de açúcar. O público leitor era restrito não só porque era pequena a margem dos alfabetizados, como também porque a posse da terra não exigia qualificação intelectual. Fora do proprietário, sendo rarefeita nas cidades a margem dos profissionais liberais, quem mais faria parte do público leitor senão sua família e seu pequeno círculo de agregados? Por isso é correto dizer que o público leitor era escasso, assim como seu entusiasmo pela independência não iluminado por alguma chama mais do que bem escassa.

O lembrete acima ganha pelo contraste com o que se dá na Inglaterra. Como aqui apenas se esboça o tema, podem-se eliminar referências ao romance nos séculos XVIII e XIX e vir-se diretamente ao século XX. Uma ajuda substancial é fornecida por Fiction and the Reading Public, editado por Queenie Dorothy Leavis em 1932; apenas há de se ter cautela de não superestimar as diferenças dos casos.

Leavis principiava por acentuar que, “na Inglaterra do século XX, não só todos podem ler, mas é seguro acrescentar que cada um lê” (Leavis, 1979, p. 19), enquanto, entre nós, agora já passado quase um século, em cada grande cidade brasileira tem-se a sensação de que a margem de leitores se dilui, com o aumento dos aparelhos de TV, com seus noticiários superficiais, seus programas para o grande público e suas inefáveis telenovelas.

Mesmo tendo em conta a enorme diferença, a leitura da pesquisadora é validada por outras observações. Assim sucede a propósito da circulação dos jornais. Conquanto Leavis anote que o mais comum era que os leitores antes tomassem os livros de empréstimo das bibliotecas municipais ou circulantes do que os comprassem, o comércio do livro não era prejudicado porque os grandes jornais consideravam ser de sua vantagem pagar a figuras literárias conhecidas para que neles apresentassem resenhas semanais do que se editava. “Livreiros responsáveis admitirão bastar que Arnold Bennett, por exemplo, mencionasse um romance em sua coluna semanal para que uma edição fosse vendida […]” (ibid., p. 33). “É certo que a popularidade da ficção escrita, concentrada no romance, já conhecia a concorrência do cinema e que o homem de letras era engolido pela estrela do cinema” (ibid., p. 28).

Para a razão que nos leva a destacar a obra de Q. D. Leavis, é importante esta anotação: “Ao contrário do que sucedia em 1760, quando não havia estratificação entre autores e leitores porque todos viviam um mesmo código e usavam técnicas comuns de expressão” (ibid., p. 41), no momento em que a autora redigia seu livro tal linguagem comum não mais existia. Isso favorecia um certo pessimismo: “A minoria crítica, com acesso à literatura moderna, está isolada, repudiada pelo público em geral e ameaçada de extinção” (ibid., p. 42). E “o leitor não preparado para se reajustar à técnica de Mrs. Dalloway ou To the Lighthouse teria muito pouco retorno pela energia despendida com eles” (ibid., p. 61).

Se os anos de 1930 admitiam que alguma sombra de pessimismo pousasse sobre a pesquisadora, que diremos de nós mesmos quase um século depois? Desde logo cabe assinalar que os poetas estudados na segunda parte do presente livro passarão por desconhecidos mesmo pelo pequeno público de aficionados da literatura. A mediação que tivemos ao longo do século XX entre a literatura e o público, os suplementos dos jornais, hoje estão apenas em nossa lembrança. A situação piora muito com o cenário político-econômico atual.

A desvalorização progressiva do dólar impossibilita a circulação do livro estrangeiro e aumenta o empobrecimento de nossas já desfalcadas bibliotecas, ao passo que o ministro da Economia se regozija com a cotação do dólar pelo argumento de que favorece os exportadores. Não estranha que, na busca por aumentar sua receita, o governo cogite taxar o livro, sob o argumento de que é um bem de luxo. Ademais, à desaparição dos suplementos corresponde o fechamento de livrarias e a concentração da mídia televisiva em programas destinados tão só ao grande público.

Sem entrar em maiores detalhes, apenas se acrescente: falar em pessimismo em termos culturais mais amplos, e não só em referência à literatura, ainda seria uma prova de incrível ingenuidade.

As curtas anotações acima são suficientes para tomarmos consciência da afronta aos interesses mercadológicos que representam as poucas centenas de páginas que se seguem. Mas a perspectiva que vemos se abrir para nós ainda precisa acentuar outra frente. O papel desempenhado pelos suplementos de jornais no século XX se correlacionava à função então exercida pelas histórias da literatura. Não estranha que já se tenha dito que, para a geração de críticos literários anterior à minha, o máximo a alcançar consistia em escrever uma história da literatura.

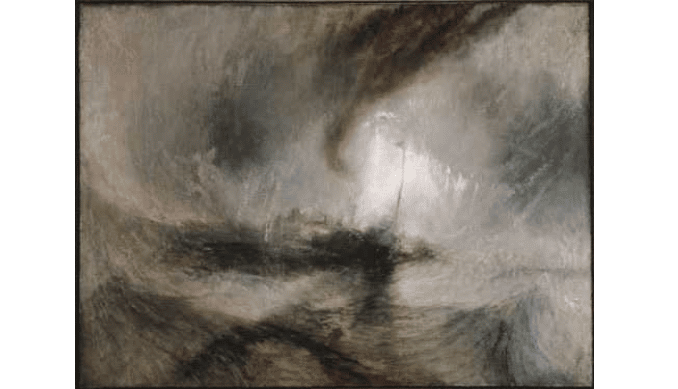

Se os suplementos literários favoreciam a crítica dos resenhistas e lhes dava visibilidade, a história da literatura era o meio de sistematização da crítica. Sistematizá-la significava praticamente conceber-se a literatura como um objeto já sabido e reconhecido, cabendo a seu especialista desenvolver a conjunção temporal de seus momentos. Ora, a partir das décadas finais do século XIX, a mecanização crescente provocada pela industrialização progressiva e a redução da escala de valores ao valor único do lucro financeiro fazem com que a obra de Baudelaire e Mallarmé, seguida nas primeiras décadas do século XX por Pound, Eliot e Cummings, manifestem a quebra da linguagem comum, que Q. D. Leavis notava, em 1932. Em consequência, a possibilidade de entender a propriedade da ficção literária por sua pura historicização reduzia-se à sua descrição, isto é, tornava-se inviável.

Entre nós, se já contávamos com as dificuldades apontadas, que dirá das dificuldades agora impostas a seu analista, considerando, sobretudo, que dele se exige uma capacidade de reflexão com que não fora educado. Em poucas palavras, enquanto a nossa teorização evitava o contato com a filosofia como algo danoso, era exatamente essa proximidade que agora se impunha. À ficção literária passa a fazer falta tanto um público menos restrito quanto o analista que saiba mais do que localizá-la temporalmente. Isso significa que se impõe o reexame da questão da literatura, considerando que o foco principal de seu exame não se encerra em sua historicização. A pergunta que passa a se impor tem sido desenvolvida em meus últimos livros. Aqui nos limitaremos ao aspecto que o poema veio a ter a partir de Baudelaire. Contento-me em uns poucos destaques de Pound e Eliot sobre o contexto social em que a poesia se formulava desde as primeiras décadas do século XX.

Em 1918, ao escrever o ensaio “French Poets”, Ezra Pound tinha o propósito de apresentar uma espécie de antilogia portátil da poesia francesa, publicada desde 1870 até seus próprios dias. Meu interesse em sua pesquisa é bem mais restrito: acentuar o que para Pound era bastante marginal: o divórcio da produção poética com o público. Esse aspecto se evidencia no que diz sobre aquele que considera o “maior poeta do período”, Tristan Corbière (1845-1875). Conquanto sua primeira publicação datasse de 1873, ela “permaneceu praticamente desconhecida até o ensaio de Verlaine em 1884, e dificilmente era conhecida pelo ‘público’ até a edição de sua obra por Messein, em 1891” (Pound, 1935, p. 173).

A questão proposta era trazida para o lado inglês na “Introdução” que T. S. Eliot escreveria para seus ensaios reunidos em The Use of Poetry and the Use of Criticism: a suposição de Sidney de que o papel da poesia consistia em oferecer “deleite e instrução” se modificará no final do século XVIII. “Wordsworth e Coleridge não estavam apenas demolindo uma tradição degradada, mas revoltando-se contra toda uma ordem social […]” (Eliot, 1945, p. 25). Bem mais adiante, observa, a propósito de sua própria geração, que ele mesmo, Pound, e “colegas nossos” haviam sido chamados por um articulista de literary bolsheviks (ibid., p. 71). E, na abertura das páginas dedicadas a Matthew Arnold, citava: “A ascensão da democracia ao poder na América e na Europa não é, como havia sido esperado, a salvaguarda da paz e da civilização. É a ascensão do incivilizado, a que nenhuma educação escolar pode prover de inteligência e razão” (ibid., p. 103).

Ao sumário destaque do rompimento do same code, provocador da separação entre o poeta e o público, há de se acrescentar que a ela corresponde a diferenciação do poema na modernidade. Seremos ainda mais sumários ao reiterar, com Iser, que em sua linguagem avulta a função do efeito (Wirkung), entendido precisamente em seus termos: “O efeito resulta da diferença entre o dito e o significado, ou, noutras palavras, da dialética entre mostrar e encobrir” (Iser, 1976, v. I, p. 92), em decorrência da junção das “várias camadas de significado que criam no leitor a necessidade de relacioná-las” (ibid., p. 97).

Paradoxalmente, a estratificação da linguagem provoca, por um lado, o distanciamento entre a produção e a recepção literárias, e, por outro, a complexa riqueza textual e a consequente necessidade, por parte da crítica, de não se satisfazer com a contextualização do que analisa. A situação daí resultante motiva o salto que a teoria da literatura dará nas décadas finais do século XX – e a obra de Wolfgang Iser aparece como sua maior concretização.

Exposto o panorama acima, faço umas últimas observações à presença da ficção literária nacional. Elas hão de se concentrar no reexame da questão da literatura nacional, porque, como vimos, o foco primordial há de ser a qualificação de seu objeto e não seu caráter territorial.

É sabido que a diferenciação de uma forma discursiva como “literatura” só se estabeleceu no fim do século XVIII; que foi acolhida pela academia no início do XIX, sob a rubrica de história da literatura, que a princípio acolhia apenas as antigas e a nacional; que o critério historiográfico de tal modo se impunha que Gervinus, em nome da objetividade, afirmava em 1832 que, “para o historiador da literatura, a estética é apenas um meio auxiliar”.

Sabemos também que a reação contra essa totalização redutora se manifestara no princípio do século XX, com Croce e os formalistas russos, se propagara com o new criticism e já não permitia ser acusada de um reducionismo às propriedades verbais do texto com a teorização efetuada entre 1960 e 1980. Cabe indagar: e entre nós?

Para que a reflexão teórica se firmasse entre nós, teria de contrariar um modo de pensar que, mesmo se refinando, se fixara desde Gonçalves de Magalhães (1811-1882). Em seu “Discurso sobre a história da literatura do Brasil” (1836), a literatura era apresentada como a quintessência do que haveria de melhor e mais autêntico em um povo. Como o país se autonomizara sem que tivesse havido propriamente um movimento em prol da independência, impunha-se que a literatura, enquanto forma discursiva capaz de atingir as mais diversas regiões, se encarregasse de propagá-la. E, dadas as condições de um público rarefeito e sem acesso nacional a cursos universitários, teria de contar com uma palavra empolgada, estimulante e logo sentimental, que mais entrasse pelos ouvidos do que exigisse esforço mental. Dentro desse circuito curto, o interesse se voltava para a formação de um Estado unificado e pouco concernia à própria literatura.

Há de se considerar, ademais, que essa conjuntura se cumpria em um século no qual o desenvolvimento tecnológico começava a evoluir e que procurava, no campo que passava a se chamar de ciências humanas, explicações deterministas, que parecessem prolongar as causalidades duras, estabelecidas pelas ciências da natureza. Daí a importância que assumiria um Sílvio Romero e a timidez com que seu adversário, José Veríssimo, intentava uma aproximação razoavelmente próxima do que fosse a constituição do texto literário.

Em suma, nacionalidade, explicação histórico-determinista, sociologismo e linguagem de fácil compreensão eram traços que mantinham o fazer crítico-literário bem distante do circuito reflexivo. (Seria descortês nos perguntarmos até quando esses pressupostos se manterão vivos. Seria ainda mais arriscado perguntar se a expressão “até quando”, mesmo que seu conteúdo se suavizasse, adquiriu validade.)

A genialidade machadiana teria sofrido o mesmo ostracismo que enterrou Joaquim de Sousândrade (1833-1902) e o obrigou ao exílio se o romancista não tivesse aprendido a adaptar a tática da capoeira às relações sociais. Primeiro sinal de sua esperteza: não teimar no exercício da crítica. Se houvesse insistido em artigos como seu “Instinto de nacionalidade” (1873), e se mesmo no curso do artigo não houvesse procurado diminuir sua carga contra a identificação da literatura com a expressão de nacionalidade, teria provavelmente multiplicado inimigos ferozes. Em troca, a iniciativa de criar a Academia Brasileira de Letras permitiu que firmasse relações cordiais com os letrados e os compadres dos “donos do poder”.

Em troca, a salvação editorial de Machado se deu pela estabilização das linhas fixadas com a política cultural de Pedro II. Desse modo, não houve, entre nós, condições de medrar, nem o veio especulativo que tornou a Alemanha um centro de referência para a indagação intelectual, mesmo que, no século XVIII, a nação fosse politicamente um zero à esquerda, nem a linha ético-pragmática que distinguiria a Inglaterra.

Em vez de uma ou outra direção, mantivemos, como toda a América hispânica, a tradição da palavra retoricizada, sem nem mesmo nos darmos ao trabalho de consultar os tratados de retórica. O autor podia empregar um léxico complicado, extremamente complicado, como em Os sertões, ou ainda em Augusto dos Anjos, desde que tudo aquilo não passasse de uma névoa, com aparência de erudita. E Euclides, mesmo que, recorrendo ao pressuposto étnico, pretendesse oferecer uma interpretação científica do país, continuaria a ser entendido como inequívoca obra literária, porquanto tratara de uma questão de nossa história política. E assim permanece para os euclidianos de agora.

A marca historista sobre a literatura brasileira manteve-se durante os anos áureos da reflexão teórica internacional (1960-1980). E se tornou um divisor de águas político. A teorização era confundida com o formalismo e, coincidindo com a nossa mais recente ditadura (1964-1983), era confundida com uma posição de direita. Em troca, a esquerda era identificada com o Lukács marxista, com a exclusão de suas relevantes obras de início, A alma e as formas (1911) e A teoria do romance (1920). Tais identificações foram simplesmente desastrosas, ainda mais porque estimuladas por figuras valiosas da academia. Quem contra ela se rebelou, como Haroldo de Campos, foi marginalizado e assim se mantém. Ao passo que, naquelas décadas, a reflexão teórica da literatura repercutiu em áreas vizinhas – na reflexão sobre a escrita da história e no reexame da prática antropológica – estritamente na literatura, ela foi pouco praticada e, hoje em dia, encontra ainda menos praticantes. (Incluo-me entre eles.)

As inclinações apontadas não tornam o nosso caso menos dotado de um percurso específico. Embora a reflexão teórica e a própria ficção literária já não tenham o prestígio que a primeira conquistara em pouco tempo e a segunda mantivera desde fins do século XVIII, isso não impede que, no mundo desenvolvido, continuem a aparecer obras teóricas e ficcionais de importância, ao passo que, entre nós, com exceção do romance, tanto a obra poética quanto a teórica correm o risco de que seus títulos nem sequer sejam conhecidos pelo leitor; e, como não circulam, aumenta a possibilidade de não encontrarem editores.

Isso significa dizer que à globalização corresponde a constituição de um abismo maior a separar o mundo desenvolvido do restante. Contra tal abismo, há de se dizer que o próprio estudo da ficção literária precisa ser reformulado e que sua drástica separação de áreas próximas, como a filosofia e a antropologia, lhe é catastrófica. Como, por exemplo, continuar a ignorar as consequências que Eduardo Viveiros de Castro tem extraído do “perspectivismo ameríndio”, por ele próprio formulado em A inconstância da alma selvagem (2002)?

Assim sucede por duas razões: por um lado, a ficção literária, enquanto ficção – isto é, uma modalidade discursiva que, não fundada em conceitos, põe em questão verdades aceitas, sem que ela mesma se apresente como verdade –, não tem condições de se autoconhecer e, por outro, é incapaz de competir com os produtos da mídia eletrônica; que o diga a multiplicação das fake news, tomadas por muitos como exemplos da ficcionalidade.

Duas consequências imediatas daí advêm: (a) a escassez de reflexão teórica favorece que se perpetuem juízos críticos tradicionais. O nosso cânone literário se mantém menos por motivos ideológicos do que por ausência de indagação; (b) com isso, aumenta a impossibilidade de comparação efetiva com obras de outras literaturas, que então se mantêm desconhecidas e, enquanto desconhecidas, aumentam o abismo em relação às nossas obras.

O que é possível fazer contra isso? É cabível o exame da questão da literatura nacional, por certo não para negá-la ou para negar a função da história, mas para penetrar propriamente em seu objeto. Não o fazer supõe que o conceito de nacional não tem limites. Se assim for, por que ninguém cogita da nacionalidade do saber científico? A extensão da expressão de nacionalidade à literatura e à cultura em geral era inevitável no contexto do século XIX. Além de o código manter-se comum até meados do século, defendia-se com ela a independência de áreas que, na própria Europa, se mantiveram colonizadas ou subalternas.

Nos dias que correm, fazê-lo significa reduzir a literatura à documentação do cotidiano, à questão dos gêneros ou da identificação sexual. Se tal redução não é menos absurda por ser muito praticada, como superá-la sem a reflexão teórica e a retirada dos entraves que a separam da indagação filosófica ou antropológica? E como estabelecê-la mantendo-se entre parênteses o entendimento do ficcional?

*Luiz Costa Lima é Professor Emérito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e crítico literário. Autor, entre outros livros, de O chão da mente: a pergunta pela ficção (Unesp).

Referência

Luiz Costa Lima. A ousadia do poema: ensaios sobre a poesia moderna e contemporânea brasileira. São Paulo, Unesp, 2022, 400 págs (https://amzn.to/3KHsCLw).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como