Por TARSO GENRO*

O sucateamento da democracia e os demônios de cada um

A aprovação da “PEC do Calote” foi uma barbárie cometida dentro do Estado de Direito, que assim se afasta de uma Democracia Constitucional, para ser uma democracia de contingência, em crise política, moral e institucional, por três motivos principais: seus métodos de formação de uma maioria qualificada, não foram somente fisiológicos, mas criminosos; seus objetivos são espúrios, colocando em planos iguais créditos do capital, devidos pelo Estado, créditos alimentares da Previdência e valores salariais de trabalhadores do setor público-estatal; finalmente, foi usado para obter a dita maioria um “orçamento secreto” da União, instrumento que viola o princípio da publicidade e da moralidade pública, para a compra e venda dos votos na Câmara de Deputados.

Os credores da União, assim, foram tratados como “bárbaros”, inimigos externos, combatidos com o uso de “verbas secretas, cortados nos seus direitos líquidos e certos, por formas de “exceção” criminosas, sem proporcionar responsabilidades e equalização de deveres: descumprindo, contratos, corrompendo ainda mais o Poder Legislativo e ainda agravando a situação social dos mais pobres, porque dentro dos seus objetivos também esteve, ainda, a eliminação da bolsa-família.

Cícero, Hitler e Bolsonaro têm algo em comum. O primeiro, Cícero, no debate sobre os bárbaros que “ameaçavam” o Império Romano e se negavam como escravos – para a glória da Cidade – admitia que às vezes, seria certo “exterminá-los”; o segundo, Hitler, via a racionalidade técnica da modernidade, como autorizativa do sentido bárbaro do extermínio (do estranho não-nacional); e o terceiro, Bolsonaro – com a sua “imunidade de rebanho” – fulmina todos os dias, publicamente, a compaixão e assim estimula – não a imunidade – mas a morte dos que ele pensa serem, o “rebanho” humano de compatriotas que tem o dever do sofrimento, para a sua Roma medieval.

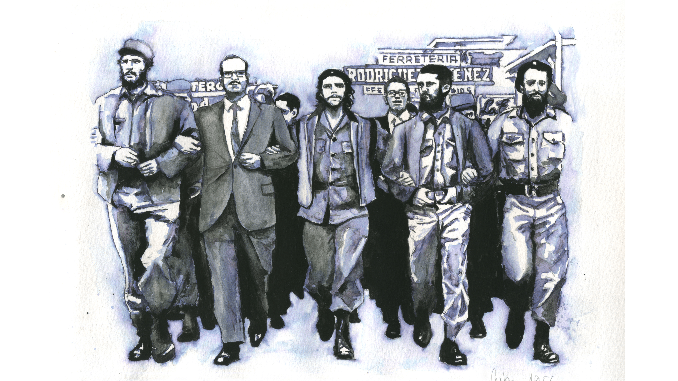

O desencadeamento da Primeira Grande Guerra foi o ponto de partida de um conjunto de reflexões dos intelectuais de esquerda e do campo democrático pacifista da Europa, sobre o futuro da “civilização” europeia. Os grandes terremotos históricos sempre movimentaram as placas tectônicas sobre as quais se assentam as filosofias em voga que, no plano específico da política – reestruturam as relações afetivas, alianças, concepções que passam a se movimentar em torno dos interesses das classes em luta.

Nestes tempos, novas questões de fundo que, de repente, tornam-se nítidas reposicionam, no espaço social, os sujeitos políticos em torno de novas questões-chaves. Naquele contexto preparatório da disputa entre imperialismos no Continente, tratava-se de paz ou guerra, acordo ou violência bélica, conciliação entre Estados ou violência bárbara. A vida ou a morte, luz ou sombras dos delírios do mal, ar fresco ou asfixia, que sempre estão presentes para as escolhas dos humanos que, ao fim e ao cabo, produzem o seu destino.

O esboço do estudo que gerou o pequeno (grande) ensaio Teoria do romance, de Lukács, foi gestado em 1914, embora só tenha sido publicado em forma de livro em 1920, Berlim. Seu ponto axial era o repúdio moral à Guerra. E, mais ainda, a aversão ao que ele chamava de “entusiasmo belicoso”, no ambiente político violento, em que ele travava o seu diálogo com a amiga Marianne Weber, que queria vencer a resistência do jovem filósofo, hábil em usar argumentos épicos para seduzi-lo.

A História – no momento- para o jovem Lukács, prefigurava, não atos heroicos mas dilemas morais, dos quais Marianne gostaria de extrair “feitos de heroísmo”, em situações de defesa nacional, acima das questões políticas e de classe.. A resposta de Lukács, cuja moralidade refletia o que de melhor as políticas de esquerda tinham gerado até ali, foi cristalina: “Quanto maiores são esses feitos de armas, pior é a guerra”. Ou seja, nenhum feito heroico dentro da barbárie é maior do que a dignidade humana, brandida para evitá-la.

A base parlamentar de Governo, com raras exceções, deixou de ser uma base meramente fisiológica, originária do nosso distorcido presidencialismo de coalizão, e atravessou o rubicão: provavelmente seja hoje, mais do que ontem, uma base simplesmente criminosa, uma extensão política controlada pelos milicianos disseminados nos porões do crime organizado e dentro Estado.

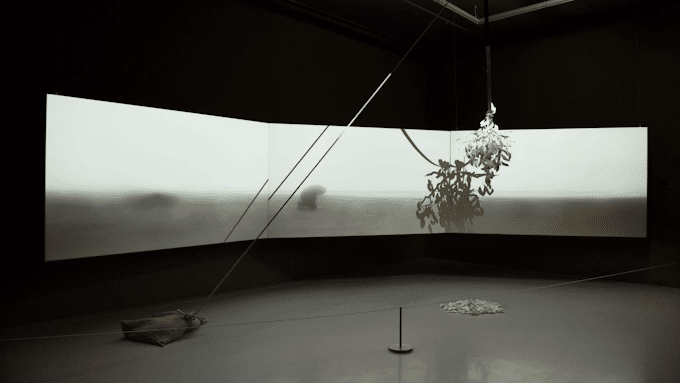

Vivemos sim uma tragédia, mais do que um drama ou uma peça épica: O mesmo Lukács diz que “a tragédia elimina a hierarquia dos mundos superiores. Para ela, não existe nem deus nem demônio, porque o mundo exterior nada mais é do que uma ocasião dada à alma de tornar-se (falsamente) heróica. E o faz como mito, que impede problemas de consciência e arguição de relevância para os sentimentos de dignidade humana e de compaixão com quem sofre. O demônio, aliás, não se extingue, mas torna-se – daí em diante – o demônio de cada um, na espreita do próximo ato para a oportunidade de uma sobrevida.

*Tarso Genro foi governador do Estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil. Autor, entre outros livros, de O futuro por armar (Vozes).