Por LUIZ CARLOS OLIVEIRA JR.*

Prefácio do livro recém-lançado de Wellington Sari

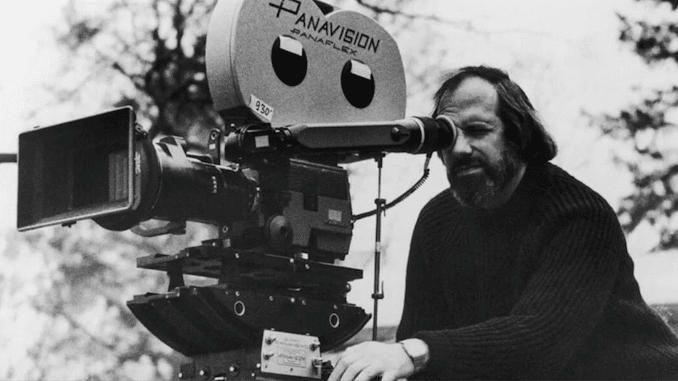

Recentemente, em Os Fabelmans (2022), o mais autobiográfico filme de Steven Spielberg, a cena-chave, que promove o ponto de virada da narrativa, lançou luz não só sobre o cinema do diretor de E.T. (1982), mas, por contraste, tornou também mais evidente o cerne da obra de seu companheiro de geração ao mesmo tempo mais próximo e mais distante, ou seja, Brian De Palma, assunto central deste livro.

É o próprio autor deste livro, aliás, quem nos convence de que os filmes de Brian De Palma só são realmente compreendidos quando cotejados com outros filmes, que nos auxiliam a refazer a rede de analogias e metáforas por meio da qual são confeccionadas as cenas depalmianas. Se as imagens do diretor de Dublê de corpo (Body Double, 1984) são concebidas a partir de outras imagens, deparar-se com elas significa experienciar as marcas sobrepostas de um palimpsesto cultural, de um texto fílmico estratificado. Deixemos, então, que um filme de Spielberg nos ajude a entender melhor o cinema de Brian De Palma.

O protagonista de Os Fabelmans é um adolescente aficionado por cinema que nunca sai de casa desacompanhado de sua câmera super-8. Um belo dia, ao assistir às filmagens realizadas em viagem de férias com a família, descobre que sua mãe tem um caso amoroso com o melhor amigo do pai. Ele compreende, antes de tudo, que uma imagem de cinema sempre mostra mais do que inicialmente se esperava dela, superando os fins a que estava destinada. A revelação vem do fundo da imagem, do detalhe resgatado do opróbrio a que a profundidade de campo parecia condená-lo.

Doravante examinado à lupa, submetido ao estudo minucioso que o adolescente promove por meio de infindáveis idas e vindas no material filmado, o detalhe fulgurante migra para o primeiro plano e promete dar sentido ao que até então era insignificante. Um sorriso, um roçar de mãos, um gesto furtivo se torna signo de uma intriga secundária, dissimulada sob a aparência inocente de um filme de família.

O que o menino sonhador e aspirante a cineasta tem agora em mãos é literalmente uma “cena-mãe”, para usar uma das muitas expressões inspiradas através das quais Wellington Sari define e destrincha os principais tropos do cinema de Brian De Palma. Inédita na obra de Spielberg, a situação é de todo familiar à filmografia de Brian De Palma, desde cedo assombrada pela “síndrome Blow-Up”, ou seja, pelo efeito de um adiamento perceptivo – o evento traumático não assimilado no momento primeiro da experiência ressurge como sintoma tardio – e, principalmente, pela delegação da realidade aos signos que a substituem na representação.

Relembremos que no filme matricial de Michelangelo Antonioni, Blow-Up (1966), um fotógrafo registra as marcas indiciais de um crime que ele só percebe depois de revelar as imagens. A análise a posteriori das fotos ampliadas faz aflorar – na forma residual de uma “mancha”, ou do que Roland Barthes designaria como punctum[i] – aquilo que, todavia, não saltara aos olhos do fotógrafo na experiência imediata do evento. A percepção é adiada e passa a depender de um dispositivo mediador. O crime só aparece na imagem, na fotografia, na representação, com toda a sombra de dúvida acarretada pela decalagem perceptiva e pela redução fenomenológica da realidade à superfície bidimensional da imagem fotográfica.

Brian De Palma incorporou a “síndrome Blow-Up” desde Greetings (1968), que recriava a cena da ampliação fotográfica com indisfarçado tom caricato e tratava em chave satírica o tema da conspiração política e da paranoia – então em voga, sobretudo no rescaldo do assassinato de John F. Kenedy e de seu impactante registro no mais célebre filme amador da história, a filmagem em super-8 de Abraham Zapruder.

Depois, em Um tiro na noite (Blow Out, 1981), o complô se torna um tema sério e o diálogo com Blow-Up é aprimorado: Brian De Palma reinventa a vertigem hermenêutica do filme de Antonioni através da anamnese exaustiva de um evento registrado também como gravação sonora, e não apenas como imagem – a reflexão sobre o quadro-olhar e o ponto de vista se desdobra em uma investigação sobre o som subjetivo e o ponto de escuta.

Tanto Blow-Up como Um tiro na noite falam de uma realidade inacessível, ou à qual só se pode chegar posteriormente, com a ajuda de materiais registrados em imagem ou som. A quantidade de aparatos, dispositivos e suportes necessários para se obter a informação desejada se multiplica de um filme para o outro, demonstrando que a mediação da percepção pela tecnologia se tornou gradativamente mais complexa nos quinze anos que os separam.

Em seu livro sobre Brian De Palma, o crítico francês Luc Lagier observa que a multiplicação de instrumentos mediadores permite ao diretor enfatizar o caráter cinematograficamente construído da interpretação do complô. Para entender o que “realmente” aconteceu no acidente que testemunhou e registrou, o protagonista de Um tiro na noite submete sua gravação a uma série de manipulações e, no fim, o que sobra não é mais a realidade, mas sua reconstrução ficcional. “Em Um tiro na noite, De Palma mostra que todo elemento sacado do real, reconsiderado em outro contexto, se transforma”.[ii]

Uma vez confrontado à possibilidade da descoberta de um complô capaz de conferir coerência à cadeia de significantes que conforma a realidade a uma narrativa pouco convincente – é característica da hermenêutica do paranoico a habilidade de costurar em um esquema fechado o sentido aberto e ambíguo do mundo –, o técnico de som interpretado por John Travolta entra numa espiral investigativa incansável, cuja máquina infernal só para de girar quando finalmente repete a tragédia como farsa, na sequência inebriante em que sua companheira, que embarcou com ele na empreitada detetivesca, é assassinada enquanto os fogos de artifício iluminam o céu da Filadélfia nas comemorações do feriado da independência.

Os Fabelmans chega a conclusões similares sobre o poder de transformação do real pela manipulação cinematográfica, mas as consequências dessa mudança de ponto de vista, no universo de Spielberg, são totalmente distintas daquelas que veríamos caso se tratasse de um filme de Brian De Palma. Em Os Fabelmans, a descoberta da traição reaproxima mãe e filho, cria uma cumplicidade entre eles, reforça o laço afetivo que os une. A catástrofe íntima se transfigura em renovação do contrato parental. E o fato testemunhado no filme nunca é alvo de dúvida: o que foi filmado realmente aconteceu, sendo essa crença na imagem cinematográfica como revelação da verdade a condição inapelável para que se torne possível uma reconciliação no plano da realidade.

No cinema de Brian De Palma, seria o exato contrário: a imagem não daria acesso à revelação da verdade, mas a outra imagem, que repousaria, por sua vez, em outra. Encaixe de duplos, vertigem das cópias (sem original para lastreá-las). Não há mais transparência, e sim a “opacidade mascarada”, fórmula lapidar que guia este livro. A “síndrome Blow-Up”, em De Palma, soma-se sempre ao “efeito Vertigo” – o outro eixo da engrenagem maneirista depalmiana –, à potência obnubilante de uma imagem que, como na obra-prima de Hitchcock, Um corpo que cai (Vertigo, 1958), provoca o engano do olhar não porque esconde alguma coisa, mas porque a exibe em excesso.

Diversamente do que ocorre no cinema de Spielberg, em Brian De Palma é preciso desconfiar da imagem, jamais acreditar nela piamente à maneira de uma criança embasbacada com a aparição de um disco voador. A visão como ferramenta do conhecimento fracassou, sem que o homem-fábula (Fabelman) possa vir para socorrê-la ou redimi-la pela “magia do cinema” aliada à fé nos bons sentimentos. A obsessão com a imagem conduz agora ao abismo e à tragédia, ou melhor, à tragédia da mise en abyme.[iii]

Ou tão somente à frustração, conforme Brian De Palma aprendeu desde cedo, antes mesmo de se tornar cineasta. Wellington Sari descreve, em relato semelhante a um argumento cinematográfico, a cena em que um jovem e inexperiente Brian De Palma se empoleira na copa de uma árvore munido de uma câmera fotográfica com a qual pretende registrar o suposto adultério do pai: “Através do visor, o rapaz enxerga um homem e uma mulher, enquadrados pelo batente da janela. Clique. Clique. Há uma elipse. Ao revelar as fotografias, uma decepção: é um beijo? Um abraço caloroso? Um segredinho contado no ouvido? Não, é apenas uma ilusão provocada pela perspectiva. Um olhar cúmplice? Embalsamado pela rigidez fotográfica, o gesto perde-se em ambiguidade. Missão não cumprida: o jovem não foi capaz de obter imagens que provem que seu pai, cirurgião ortopédico, mantém caso extraconjugal com uma das enfermeiras do Jefferson Medical College. Tampouco o gravador de fita, instalado pelo rapaz no telefone do pai, forneceu prova irrefutável”.

A “cena-mãe”, assim, dá ensejo ao nascimento do “protagonista-vigia”, outra expressão prodigiosa com a qual Wellington Sari esclarece o modus operandi do cinema de Brian De Palma, em que o regime panóptico da visão, como o diretor expõe quase didaticamente em Olhos de serpente (Snake Eyes, 1998) e Femme fatale (2002), é menos a garantia de transparência total do que o enredamento numa miríade de simulacros. O olho vigilante vê tudo, menos o que procurava. É a enquete policial de “A carta roubada”, conto de Edgar Allan Poe discutido já no início do livro, quando se comenta esse paradoxo da visão que escrutina cada milímetro do espaço, mas perde o elementar, quiçá o trivial, invisível porque visível demais.

“Tudo está à mostra”, afirma Wellington Sari ao analisar uma cena de O pássaro das plumas de cristal (L’uccello dalle piume di cristallo, 1970), de Dario Argento, durante o providencial desvio pelo giallo feito no segundo capítulo do livro, no qual é explorado o túnel secreto que liga Brian De Palma ao gênero do cinema italiano popular mais carregado de exorbitâncias estilísticas, situações ópticas intrincadas, distorções figurativas e anamorfoses comparáveis às de pinturas maneiristas de artistas como Pontormo e Parmigianino.

Podemos ampliar a sentença: tudo está à mostra, mas nada se vê. Opacidade mascarada, precisamente. O opaco, afinal, é o que se vê em demasia, o excesso de uma matéria não totalmente convertida na forma, o excedente do significante que a significação não conseguiu absorver bem, isto é, não ao ponto de aceder à transparência do signo, à ilusão perfeita de que cada imagem se encerra em si mesma e mostra o que é preciso, sem acusar qualquer ausência ou incompletude. “Na imagem nunca se vê o todo, nunca se vê a whole picture”, atenta Wellington Sari, que enfatiza também o gesto de apontar o dedo para a imagem, de induzir a convergência das energias escópicas para um único ponto isolado por um superinvestimento de interesse e libido, à beira da psicose alucinatória.

Todavia, essa função dêitica recorrente no cinema de Brian De Palma – e que talvez remeta ao primeiro gesto instaurador de uma imagem: apontar para algo como a sugerir que esqueçamos momentaneamente o resto e só vejamos o que foi enquadrado e destacado para nossa percepção privilegiada – serve antes de tudo como catalisadora da falência escópica do sujeito contemporâneo, imerso em teias de visibilidade múltiplas, mas enxergando cada vez menos. Se a opacidade, em Brian De Palma, surge mascarada, é porque se disfarça na fantasia de uma visão provida de mil olhos, dotada de ubiquidade.

Mas estar em todos os lugares simultaneamente, ou simplesmente estar no lugar certo e na hora certa, como testemunha ideal, não garante entender o sentido do acontecimento. O protagonista de Vertigo é a testemunha ideal, mas o que ele apreende da cena vista é apenas um jogo de máscaras: o corpo que cai não é o mesmo que ele vê cair.

Tudo isso é discutido por Wellington Sari numa escrita que mescla teoria, análise, ensaio e algo outro a que podemos chamar “especulação fabular”, na falta de termo melhor. Pois às vezes temos a impressão de estarmos lendo um romance derivado do imaginário depalmiano, feito de desvios, extravios, flashbacks, telas divididas, adiamentos, suspense, diálogos intertextuais. Certas descrições de cenas são recriações quase ficcionais: a análise se transfaz em ato criador e os brilhantismos de estilo da escrita de Wellington Sari trazem em si mesmos o princípio estruturante da reflexão teórica e crítica proposta por ele.

Estamos diante de fenômeno parecido ao que o historiador da arte Michael Ann Holly assinalou ao comparar os escritos de Jacob Burckhardt sobre o Renascimento com os de Heinrich Wölfflin sobre o barroco. Segundo Michael AnnH olly, Burckhardt caracterizou o Renascimento como um conjunto harmônico, eternamente imutável, cujas imagens revelam a beleza e as virtudes da estase clássica, como se o mundo do Quattrocento estivesse congelado num painel de Urbino. O texto de Burckhardt é formalmente análogo a uma pintura de Rafael: ele faz tudo parecer em proporção e harmonia.

Wölfflin, inversamente, abandona a posição de observador fixo de uma pintura renascentista e adota uma visão oblíqua, pois as tensões e as instabilidades da experiência visual que ele próprio identifica na arte barroca não permitem estase ou perspectiva estrita sobre o objeto. “A fluidez, a ênfase no mundo perceptual em estado de mudança e a falta de absolutos que Wölfflin considera tão características da imaginação barroca são também características de sua imaginação do barroco”.[iv]

Talvez possamos dizer que o olhar lançado por Wellington Sari ao cinema de Brian De Palma adote estratégia parecida, extraindo do próprio objeto analisado os dispositivos retóricos que determinam sua resposta crítica – e acrescentando, claro, um olhar e um estilo outros, que existem apenas no espaço textual criado especificamente para este livro. A forma encontrada por Brian De Palma para refletir sobre o cinema de Hitchcock consiste nos filmes que realizou com base nos motivos hitchcockianos.

Já a forma encontrada por Wellington Sari para analisar o cinema de De Palma consiste numa investigação teórica que intersecciona as ferramentas da análise fílmica e do ensaio crítico mediante a invenção de um estilo singular de escrita, que se inspira nos motivos depalminianos sem se limitar a eles. O que o leitor terá em mãos, a partir de agora, não é apenas o melhor estudo sobre Brian De Palma já escrito em língua portuguesa, mas um texto tão prazeroso e instigante quanto os mais arrebatadores filmes do diretor.

*Luiz Carlos Oliveira Jr. é professor do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). É autor do livro A mise en scène no cinema: do clássico ao cinema de fluxo (Papirus). [https://amzn.to/3RTSuYf]

Referência

Wellington Sari. Brian De Palma: a opacidade mascarada. Curitiba, Edições A Quadro, 2025, 274 págs.

Notas

[i] Ver Roland Barthes, A câmara clara. Trad. de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. [https://amzn.to/3xsGuGo]

[ii] Luc Lagier, Les Mille Yeux de Brian De Palma. Paris: Cahiers du cinéma, 2008, p. 102. [https://amzn.to/4bw8Flw]

[iii] Para uma comparação mais detida entre Spielberg e De Palma, ver Hervé Aubron, “De Palma, buddy double”. Cahiers du cinéma, n. 795, fev. 2023, p. 24.

[iv] Michael Ann Holly, “Wölfflin and the Imagining of the Baroque”. In: Norman Bryson; Michael Ann Holly; Keith Moxey (Orgs.), Visual culture: Images and interpretations. Hanover: Wesleyan University Press, 1994, pp. 360-361. [https://amzn.to/3zznV3F]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA