Por MARILDO MENEGAT*

Prefácio do livro recém-lançado de Felipe Catalani

Ensaios contra o horror

1.

Segundo Primo Levi, só sobreviveu aos campos de concentração quem não foi ao fundo daquela experiência, da mesma forma que, para Adorno, após aquele horror, “escrever um poema é um ato bárbaro” que “corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas”.[i]

Penso sempre nesses limites quando me deparo com a necessidade e urgência da crítica radical da sociedade moderna neste tempo de colapso generalizado. Há um ponto em que somente se retorna da escuridão, como ocorreu com Perseu, caso se use algo como o escudo que Atena o presenteou, que fazia com que os monstros nele se refletissem e, por efeito, tivessem anulada a potência paralisante que possuíam.

Não basta, contudo, apenas desviar o olhar de Górgona para impedir a petrificação dos sentidos – que há muito estão submetidos ao processo de reificação que a mercantilização da vida produz. O escudo, de fato, deveria corresponder a um aspecto mais essencial, que é o desenvolvimento de categorias críticas que permitam entender de onde vem o horror que daqueles olhos emanam.

O horror não é o produto onipotente de um indivíduo, como seria no mito antigo o ressentimento de Medusa, mas o resultado de uma sociedade que, em crise com seus fundamentos, passa a produzi-lo “quase automaticamente”, o que acaba protegendo-a da sua imprescindível transformação.

Este parece ser um papel relevante da teoria diante da barbárie, o de não ser um mero exercício descritivo do existente que, frequentemente, quando posto diante do novo, paralisa a reflexão. Como todo pensamento é sempre também um ir além, a teoria crítica realiza seu fim, ao contrário do que imagina o senso comum, ao se mostrar intransigente e empenhada em preservar a vida daqueles que estão ameaçados de sucumbir e, por meio da busca da compreensão mais profunda possível dessa realidade ameaçadora, fornece os elementos para um imprescindível estado de lucidez.

Portanto, ela é movida por um desespero que não abandona a pulsão de vida, mas é por ela impulsionada. Desde os anos da grande crise do capitalismo no século XX (1914-1945), compreender as formas em que se desenvolve a experiência parece ter se tornado um caso perdido. Mesmo assim, o pensamento crítico não pode desistir de interpretar o que passou e ainda continua a atuar.

A questão é que a realidade no capitalismo se produz e reproduz sem que os indivíduos saibam ao certo por que razão fazem o que fazem e, no entanto, a despeito de tal situação ser absurda, não é suficiente apenas que tomem consciência dela para que deixem de fazer o que fazem, inclusive quando percebem que da sua ação se cria um prolongamento da agonia destrutiva do todo.

Assim, diferente do que ocorreu com Perseu, a invisibilidade que seu elmo lhe conferia não pode mais ser pretendida para que se saia do labirinto da sociedade moderna, porque é por meio das relações sociais que os próprios indivíduos constituem, que se efetiva esse domínio inconsciente. Em outras palavras, a matéria do horror não é externa ao telos e à dinâmica dessas relações das quais todos participam. Interpretar esse paradoxo é uma condição para a sua transformação.

2.

Franz Kafka escreveu sua obra entre a deflagração da Primeira Guerra (1914-1924) e os primeiros anos da ascensão do fascismo. Esse tempo foi a pedra dura em que os monstros da sociedade moderna começaram a ser esculpidos com regularidade. Um laboratório até então desconhecido de novas figuras e momentos de horror vieram à tona, deixando as mitologias antigas envergonhadas com tamanho despudor. Desde então, a ideia cara ao idealismo alemão da formação do indivíduo capaz de compreender o mundo e nele agir de forma autônoma fracassou.

Antes ser esquisito e pária entre os destroços e ruínas do que sujeito adaptado a esse malogro de sociedade. Mas nem isso pode servir de consolo. As vidas queimadas nos campos de morte não valem por nada além da denúncia do inominável que esse ato em si representa. Essa busca de um novo marco de representação realista na literatura, que trouxe ao centro esses impasses, foi uma das lições deixadas por Franz Kafka. Seus personagens não estão às voltas com situações promissoras da história. Tudo o que na sua literatura parece não fazer sentido é justamente resultante do progresso, daí o desatino de quem espera que este venha a corrigir e salvar o curso torturante do mundo.

O problema da compreensão da dinâmica da realidade da sociedade moderna na filosofia deste tempo também não andou por veredas melhores. Impossível esquecer o caso de Martin Heidegger que, apenas para ficar num exemplo, no sentido inverso de Franz Kafka,[ii] abraçou com entusiasmo e má-fé os moinhos diabólicos em que as ilusões modernizadoras se refizeram em meio ao ensaio apocalíptico das duas grandes guerras totais.

Entender o mundo passou a exigir mudanças enormes das posições da tradição ilustrada.[iii] Mas nem toda mudança enfrentou o horror de frente. Algumas foram apenas um modo de conformismo. Em uma realidade ruim, em que a barbárie corre solta, se a filosofia pretende ser relevante e atual deve pressupor posicionamentos sem ambiguidades. Por isso, quando Antonio Candido disse que a literatura brasileira era um ramo tardio da europeia, afirmava a necessidade de se dar corpo a uma experiência da periferia do sistema cuja consciência não era menos catastrófica e traumática do que seu curso no centro.

Talvez seja necessário acrescentar – porque sempre há os distraídos – que ela é parte intrínseca desse curso. De certo modo, a atividade crítica desenvolvida por ele já tinha a marca do escudo de Atena. Tal atividade tratava de consolidar um campo de pensamento radical capaz de anular a potência paralisante das monstruosidades da vida cotidiana de uma ex-colônia escravocrata.

3.

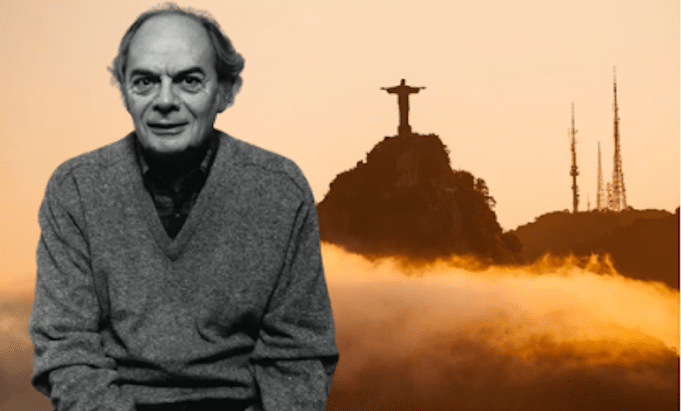

Paulo Arantes, numa dessas conversas zero à esquerda,[iv] mencionou que a aclimatação muito recente da filosofia acadêmica ao nosso circuito cultural, um produto do pós-Segunda Guerra, foi carregada de tensões entre determinada adequação ao cânone francês, um caminho de formação típico do scholar, e a grande recusa de tudo isso. Ele mesmo viveu esse dilema da escolha em sua trajetória, iniciada com uma tese admirável sobre Hegel feita em uma prestigiosa universidade de Paris.

Esse caso interessa não apenas por causa da envergadura do personagem em questão, mas principalmente porque era moeda corrente naqueles anos de desenvolvimentismo dar um grande valor aos avanços das forças produtivas que determinadas conquistas metodológicas traziam, imaginando que isso produziria um alargamento do ambiente cultural provinciano e acanhado.

Contra a barbárie de um golpe militar que tomou o poder em 1964, nada melhor se poderia opor nesse campo do que o domínio de certos territórios clássicos da filosofia (um Fichte talvez!) para arraigar rotinas de produção e consolidar o tratamento desse fazer intelectual por estes costados.

Se bem entendi essa encruzilhada, muito devemos a Marilena Chauí, que teve a ousadia de politizar a filosofia, trazendo explicitamente as grandes questões do tempo presente para o corpo da teoria. Essa virada, segundo ela, tem sua força retirada de dois ensaios de Merleau-Ponty: “A guerra aconteceu” e “Notas sobre Maquiavel”.[v]

Interessa o primeiro, em que o filósofo francês, desolado, observava um mecanismo de repetição acachapante entre seus pares, isso depois do mico de Henri Bergson que, julgando impossível o acontecimento da Primeira Guerra, somente lhe restou aceitar assombrado a sua inevitabilidade, quando esta já empilhava corpos para uma contagem retrospectiva dos mortos. Tal alienação dos filósofos com o mundo em que vivem e sofrem teria se repetido na Segunda Guerra.

A razão para isso, ao que parece, era decorrente da própria natureza da reflexão da filosofia profissional (acadêmica), que tratava os conceitos e seus autores como sistemas fechados e coerentes. Dessa forma, continuava Marilena Chauí, explicando as posições de Merleau-Ponty, a filosofia que sobreviveu ao pós-guerra precisava trazer a experiência da resistência ao nazifascismo como marco de um novo batismo; isto é, ou ela era capaz de se arriscar ou nada representava.

Nesta mesma conversa zero à esquerda, enquanto situava a reforma da filosofia de Merleau-Ponty, Paulo Arantes faz uma confissão no mínimo curiosa: “se eu virasse um especialista em Hegel […] o que eu poderia ser? No máximo um bom professor de filosofia clássica alemã”.[vi] Isso implicaria dar de bandeja uma relação estranhada com a cultura brasileira e uma acomodação com a impossibilidade de “descrever a experiência real como era a ambição na Era Hegel”.[vii]

Reconstruo esses passos porque é mais ou menos por aqui que podemos puxar o fio que ajudará a explicar em parte os ensaios e intervenções de ocasião publicados em Cada um por si e o Brasil contra todos. Creio que a matéria dos primeiros três ensaios seja fundamental para entender os demais. Ela é composta por um conjunto de preocupações que, no momento em que surgiu, a vertigem que produzia impedia de se pensar muito longe do chão.

Qualquer movimento que se fizesse lembrava insistentemente que uma avalanche estava em curso e a cada minuto se aproximava. No entanto, como na famosa espera do poema de Konstantínos Caváfis, ninguém sabia ao certo o que (ou quem) era a avalanche. Não será difícil rememorar o espanto com os acontecimentos em sequência que se desdobraram em 2018, como se fossem planejados por um espírito ruim, dado a troça e o desprezo com o sofrimento de suas cobaias. Fazer desse espanto uma força capaz de compreender aquela matéria, me parece, é um dos muitos trunfos que estes ensaios agora reunidos produzem.

Voltando ao tema da encruzilhada de Paulo Arantes, embevecido pelas travessuras de Marilena Chauí, 2018 pode ser anotado como o ano em que se esgotou completamente aquele influxo que a reforma da filosofia defendida por Merleau-Ponty produziu. O problema da ascensão da new right não tem como ser enquadrado no capítulo das derrotas políticas. A filosofia politicamente dedicada ao entendimento da luta de classes como contradição central da sociedade moderna não tem como decifrar o que se passa.

O que se precipita, tudo indica, é um colapso de proporções gigantescas da civilização. Diante do horror que isso produz, não foram poucos os que desejaram com veemência que a velha sociedade fosse restaurada e que as regras do jogo e os bons costumes pudessem ser enfim respeitados. Esse horror, porém, ficou gravado fundo no olhar opaco de todos que tentaram com essas categorias políticas atravessar a densa escuridão que desde então se formou. O escudo de Atena, traduzido dessa forma, virou apenas um peso morto.

Felipe Catalani esteve entre um punhado de autores que percebeu que a avalanche esperada havia chegado há muito tempo, fazendo com que a lama que arrastou impedisse de se pensar com clareza o alcance de um fim tantas vezes anunciado e, talvez por isso, sempre ignorado. A caracterização que ele faz do bolsonarismo, por essas razões, tem precisão conceitual.

Numa das pontas, alinha elaborações que vão de Theodor Adorno – dos ensaios que pensaram a volta do radicalismo de direita nos anos 1960 – a Günther Anders – aquele do desespero pela cegueira coletiva diante do significado da era atômica –, passando pela teoria do colapso de Robert Kurz. A mistura é original e está longe de ser um empobrecido ecletismo, pois trata-se de “autores ligados pela reflexão de que o fim do mundo não é um devaneio religioso”, mas uma possibilidade real que o desenvolvimento do capital até seus últimos limites está produzindo.

Na outra ponta, essa matéria não seria decifrável sem um denso conhecimento da obra de Paulo Arantes, que a completa e lhe dá fôlego, em parceria com Roberto Schwarz, para pensar esse fim desde a periferia. A chave de reflexão desses autores não é a política, mas antes a irrelevância de mero espetáculo que ela se torna nesse contexto. Com isso, o tratamento da matéria que compõe este tempo presente fica desprovido de linhas de fuga, assim como não cria perspectivas ilusórias, obrigando a se pensar o mais difícil: o fim possível não apenas da civilização, mas da objetividade do mundo que a sustenta.

Nesse sentido, tanto os autores que influenciam a reflexão como o resultado a que Felipe Catalani chega são descendentes da forma de representação que Franz Kafka começou a esboçar na primeira metade do século XX.[viii] A poesia do texto é difícil, sua beleza já foi suprimida e substituída por uma prosa seca que ocupou seu lugar, e mesmo quando algo brilha, apenas o faz porque ali se alojou o fio da navalha dessa realidade. No que cabe de mais importante nesses ensaios, essa matéria que ele elabora e contorna em suas arestas é onipresente.

Ela se repete em todas as linhas, contudo as camadas de análise que lhe são acrescentadas a cada passo, às vezes cambaleante, vão formando um todo, inclusive quando o tema parece distante. Mas nem por isso a escrita de Felipe Catalani deixa de ser elegante – tem um estilo de quem presta atenção em tudo, mas leva em consideração apenas o detalhe, para da sua exumação entender o que ninguém está vendo. Até onde acompanho, este livro é a estreia de alguém que pode fazer muita diferença nos anos por vir (se tivermos essa sorte). Nele, teoria e fina percepção se uniram para refletir sobre as monstruosidades que transformaram o Brasil numa sombria sociedade sem saída.

4.

A falta de saída, aliás, muda também o caráter do mito de Perseu. Se o horror é produzido como parte da crise dos fundamentos da sociedade, então não haverá heroísmo que a salve. A própria referência a uma crise, sem qualificá-la, poderia produzir uma acomodação enganosa, de que a saída está a caminho, como desdobramento lógico das contradições. No entanto, é exatamente o oposto o que o horror à luz do dia mostra. Curiosamente isso pode ser visto num detalhe do livro. O título – Cada um por si e o Brasil contra todos – aproveita e distorce a onda do título das memórias de Werner Herzog, Cada um por si e Deus contra todos.

Este título, por sua vez, foi surrupiado de uma frase dita por Macunaíma no filme de Joaquim Pedro de Andrade.[ix] No filme ela aparece, mas no livro de Mário de Andrade ela é diferente. Werner Herzog se esquece de dar o crédito desse destino do dito. No livro de Felipe Catalani, com uma mudança providencial, que possivelmente se deve a um impulso materialista de atualização de deus, a dita frase ganha ares de ironia objetiva.

Se lembrarmos que o mote de campanha de Jair Bolsonaro – um sujeito que de tão sem caráter tornou-se a essência da desbanalização do mal – era “Brasil acima de todos, Deus acima de tudo”, a ironia vem à tona, pois rapidamente se percebe que na troca descansa o percurso de um raciocínio que não precisa ser expresso. O que vale a pena ser observado, porém, é que o “cada um por si” permanece intocado, tanto na boca do Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade como no título copiado de Werner Herzog e no modificado de Felipe Catalani.

O interessante é que justamente essa parte do título não aparece nas tagarelices do bolsonarismo, mas é nela que eles estão pensando ao evocar a pátria e deus. Afinal, que sentido tem, a esta altura do desastre, um apelo sentimental a deus e à pátria? O único, talvez, seria o de afirmar que os laços atuais que unem os indivíduos socialmente (esse é o significado do re-ligare presente na origem de toda religião) somente se sustentam por meio de uma fé marota, dominada por relações de troca, mediada por pastores milicianos e outras figuras da violência cotidiana.

No título, portanto, Felipe Catalani já está avisando (não sei se ele sabe) que fala da matéria de uma sociedade e de um país defuntos. Do mito de Perseu, a parte que ainda possui atualidade é o escudo de Atena. Reconhecer que o horror é o todo e que esse todo é fragmentado, pode impulsionar a busca por saídas. Talvez aí o ponto de inflexão ainda não tenha sido cruzado e restaria algo a se fazer.

*Marildo Menegat é professor no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Autor, entre outros livros, de A crítica do capitalismo Em tempos de catástrofe (Consequência, 2019). [https://amzn.to/3RF3Pee]

Referência

Felipe Catalani. Cada um por si e o Brasil contra todos: ensaios e intervenções. São Paulo, editora e-galáxia, 2025. [https://amzn.to/3Egt03E]

O lançamento em São Paulo será neste sábado, 12 de abril às 15 horas na rua Capri, 50 (Pinheiros)

Notas

[i] ADORNO, TH. “Crítica cultural e sociedade”, in: Prismas – crítica cultural e sociedade. São Paulo: Ática, 1998, p. 26.

[ii] A importância de Kafka para uma elaboração da representação realista no capitalismo na época da sua passagem catastrófica a fase madura, entre 1914 e 1945, para a filosofia, pode ser avaliada pela recepção crítica que dele fizeram ANDERS, G. Kafka: pró e contra. São Paulo: Perspectiva, 1969, e ADORNO, Th. “Anotações sobre Kafka”, in: Primas – crítica cultural e sociedade, São Paulo: Ática, 1998, pp. 239-270.

[iii] “E certamente não é acaso o fato de terem sido dois judeus os que formularam o estranhamento de maneira mais acirrada: Marx, na análise do caráter fetichista das mercadorias, e Kafka, na descrição do mundo enquanto Além”. ANDERS, op. cit., p. 26.

[iv] ARANTES, P. E. “Conversa com um filósofo zero à esquerda”, in: Zero à esquerda. São Paulo: Conrad Editora, 2004, pp. 257-298.

[v] CHAUÍ, M. “Merleau-Ponty, de ‘A guerra aconteceu’ à ‘Nota sobre Maquiavel’”, in: Discurso – Revista do departamento de filosofia da USP; v. 51, n. 1 (2021), pp. 59–69.

[vi] ARANTES, idem, p. 271.

[vii] Idem, p. 275.

[viii] ADORNO diz no referido ensaio sobre Kafka: “porque em Kafka ambiguidade e incompreensão jamais são atribuídas ao outro enquanto tal (…), mas também aos homens e às relações sociais. (…). O método de Kafka foi confirmado quando os obsoletos traços liberais da anarquia da produção mercantil, que ele tanto acentua, retornaram sob a forma da organização política da economia desregulada”. Op. cit., p. 256.

[ix] Cf. ESCOREL, E. “Werner Herzog reincide”, in: Revista Piauí, 5 de junho de 2024. https://piaui.folha.uol.com.br/werner-herzog-autobiografia-livro-macunaima/

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA