Por JOSÉ GERALDO COUTO*

Comentário sobre o filme dirigido por Ryûsuke Hamaguchi

Está em cartaz nos cinemas (e em duas semanas na plataforma de streaming Mubi) um dos grandes filmes do ano, o japonês Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi, premiado em Cannes e no Bafta e concorrente ao Oscar em quatro categorias: melhor filme, direção, roteiro adaptado e produção estrangeira.

Embora os próprios créditos informem que se trata de uma adaptação do conto homônimo de Haruki Murakami, o roteiro mistura elementos de três narrativas do livro Homens sem mulheres, do escritor japonês: “Drive my car”, “Scheherazade” e “Kino”. A proeza de Hamaguchi e seu co-roteirista Takamasa Oe foi a de costurar essas histórias num todo coeso, potencializando o alcance dramático de cada uma delas. Como se os contos de Murakami fossem esboços, diagramas, para os voos de imaginação do diretor.

Uma breve sinopse, com alguns spoilers inevitáveis, antes de seguirmos em frente. O ator e diretor teatral Yûsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) vive em Tóquio com a esposa Oto (Reika Kirishima), roteirista de séries televisivas. Descobre por acidente que ela tem um caso com um jovem ator, Kôshi Takatsuki (Masaki Okada). A morte repentina de Oto encerra o longo prólogo, aos 40 minutos de filme. Só então entram os créditos.

A narrativa salta para dois anos depois, quando Kafuku vai a Hiroshima para preparar e dirigir uma montagem “multilíngue” de Tio Vânia, de Tchekhov, em que cada ator pronuncia suas falas em sua língua de origem: japonês, mandarim, coreano, libras. Um dos atores do elenco é Takatsuki, amante da mulher do diretor, que mesmo assim (ou por isso mesmo) o escolhe para o papel principal.

A peça de Tchekhov, aliás, age como o fio que costura as várias histórias e os vários planos da narrativa. No conto, ela é apenas citada. Poderia ser outro texto clássico. No filme, ela perpassa toda a narrativa, não só pelas falas repetidas nos ensaios, nas leituras dos atores e na fita cassete de Kafuku (na voz de sua mulher), mas principalmente compondo a atmosfera emocional e, digamos, a abordagem existencial.

Como o teatro de Tchekhov, o cinema de Hamaguchi parece buscar o sentimento inefável do tempo que passa, da “vida que poderia ter sido e que não foi”, com suas frustrações, seus arrependimentos, mas também com seus momentos fugazes de iluminação, de felicidade possível.

A relação inicialmente fria e profissional que se estabelece entre Kafuku e Misaki (Tôko Miura), a jovem motorista contratada para conduzi-lo em Hiroshima, acaba por se mostrar um terreno fértil para o desenvolvimento dessa poética de raiz tchekhoviana. Aos poucos eles se revelam um para o outro – e para si mesmos. Como costuma acontecer nos filmes de Hamaguchi, o espectador também vai descobrindo paulatinamente facetas insuspeitadas de cada personagem, não só dos principais.

Takatsuki, por exemplo, que de início parece apenas um mero astro televisivo, superficial e vaidoso, ganha densidade a cada cena até se revelar uma figura essencialmente trágica. Num diálogo crucial com Kafuku ele diz: “O que me atraiu no seu trabalho teatral foi o mesmo que me atraiu nos roteiros de Oto: a atenção aos detalhes que quase ninguém nota”. A observação vale para o cinema de Hamaguchi.

Um exemplo, talvez não o melhor: num jantar na casa de seu assistente coreano (Jin Dae-yeon) e sua esposa muda (Lee Yoon-a), Kafuku tem um breve momento de relaxamento ao conversar animadamente com o casal, talvez os personagens mais simpáticos de todo o filme. A motorista Misaki, também presente, come sem dizer nada, exercendo sua capacidade de ficar quase invisível. No final da cena, a câmera, que estava mostrando a conversa à mesa, muda ligeiramente o enquadramento e vemos Misaki agachada no chão, acariciando o cachorro dos anfitriões. É uma imagem brevíssima, mas que ganhará significado no enigmático epílogo, na Coreia.

Em outra passagem, ao conversar no banco de trás do carro com Takatsuki, Kafuku fala da filhinha que morreu aos 4 anos e que agora estaria com 23. Ao ouvir isso, a motorista Misaki olha rapidamente pelo retrovisor, como num frêmito sutil. É essa, exatamente, a sua própria idade.

Esses detalhes mínimos, percebidos ou não, constroem a tapeçaria dramática de Hamaguchi, tecida com aquele estilo visual elegante e envolvente de certa tradição japonesa, em que a câmera parece estar sempre no único lugar possível, e os planos duram exatamente o tempo que devem durar. Uma precisão plástica que esconde sua minuciosa construção. Dá a impressão de intuição ou acaso, mas é fruto de séculos de educação do olhar.

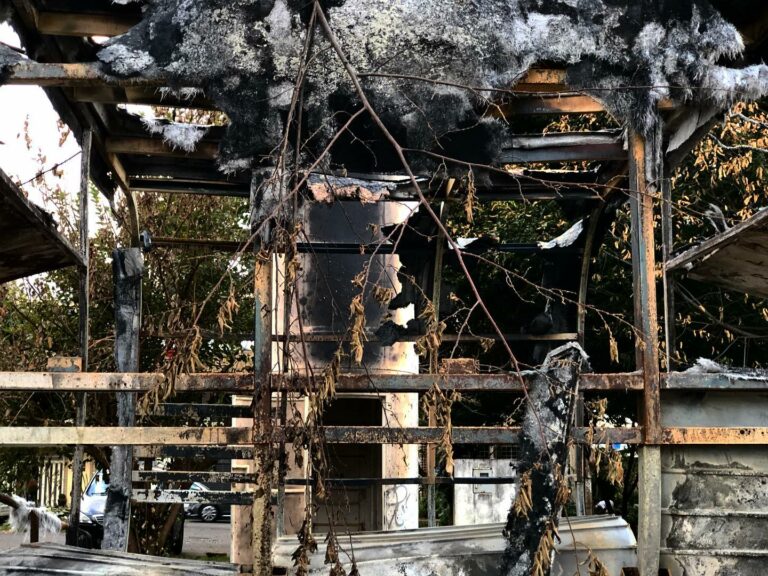

Uma estrada, um túnel, uma balsa, um supermercado, os escombros de uma casa, a penumbra de um apartamento, tudo ganha uma beleza própria, a beleza melancólica da matéria trabalhada pelo tempo e pelas intempéries (a chuva, a neve, o vento). O olhar de Hamaguchi é realista, mas antes de tudo poético. Ou melhor: busca o que há de poético no real mais prosaico.

São curiosas as conexões entre o cinema japonês e a literatura russa. Se Kurosawa encontrou afinidade com Dostoievski (O idiota) e Gorki (Ralé), o cinema de Hamaguchi tem tudo a ver com o lirismo melancólico de Tchekhov. Drive my car apenas tornou mais evidente essa proximidade.

Para constatar a universalidade e atualidade do grande autor russo, pode ser interessante cotejar Drive my car com dois outros belos filmes que giram em torno de montagens de peças suas: o norte-americano Tio Vânia em Nova York (1994), de Louis Malle, e o brasileiro Moscou (2009), de Eduardo Coutinho. Para além das cercas embandeiradas que separam quintais, a humanidade profunda de Tchekhov conecta criaturas das estepes russas às avenidas de Nova York, às montanhas de Minas e às estradas de Hiroshima.

*José Geraldo Couto é crítico de cinema. Autor, entre outros livros, de André Breton (Brasiliense).

Publicado originalmente no BLOG DO CINEMA

Referência

Drive my car (Doraibu mai kâ)

Japão, 2021, 177 minutos

Direção: Ryûsuke Hamaguchi

Roteiro: Ryûsuke Hamaguchi e Takamasa Oe.

Elenco: Hidetoshi Nishijima, Reika Kirishima, Masaki Okada, Tôko Miura, Jin Dae-yeon, Lee Yoon-a.