Por RICARDO FABBRINI*

A reativação da força política de Lygia Clark no presente passa pelo exame do “desejo de comunidade” subjacente à trajetória da artista

Lygia Clark completaria 100 anos no próximo mês de outubro. Sua obra contribuiu significativamente para a inflexão na arte construtiva brasileira, ao promover de modo singular a expansão do plano na pintura geométrica para o dito “espaço real”. As primeiras pinturas geométricas de Lygia, raramente expostas, são do fim dos anos 1940 e início dos 1950. É uma geometria que incorpora tanto as sinuosidades de Burle Marx e o cubismo de Fernand Léger, seus professores, como a translucidez de Paul Klee e a retidão de Piet Mondrian.

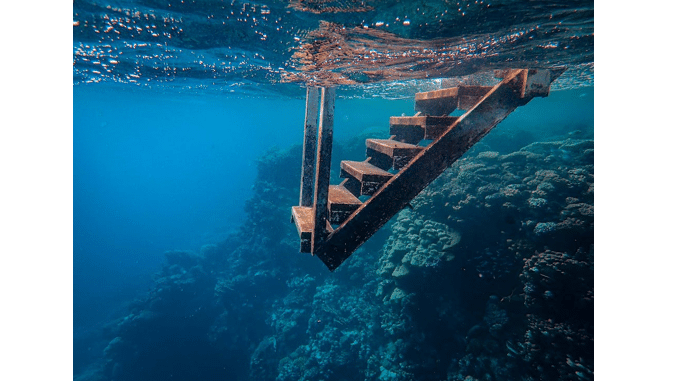

É nítida, contudo, nesse período de formação, uma preocupação com a expansão do plano da pintura, pelas margens do quadro ou, frontalmente, pelo contraste entre as cores. Esse intento de expandir o plano levou-a a obra Quebra da moldura, de 1954, em que a moldura se torna a figura central da composição, enquanto a pintura, tornada fundo, projeta-se no espaço do mundo. É uma obra em que o plano se expande além do suporte, avançando pelas margens ou escoando pelos vãos da moldura. Esses vãos, que nas “superfícies moduladas” de 1957 e 1958 decorrerão da justaposição de placas de madeira, são, na língua de Lygia, “linhas orgânicas”. São nesgas de nada que permitem ao “espaço da representação” infiltrar-se no coração do “espaço real”, nos termos da artista e da crítica do período de Ferreira Gullar e Mário Pedrosa.

Lygia também buscou a conquista do espaço anterior ou frontal à obra sobrepondo placas metálicas. Esse intumescimento do suporte iniciou-se nos “contrarrelevos”, em que os planos vincados, dobrados e desdobrados criam um espaço entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade. E prosseguiu nos “casulos” em que chapas de ferro invadem ainda mais o espaço externo, criando um lugar de recolhimento e aconchego. Nos casulos, as chapas, como paredes uterinas, abrigam um pedaço do mundo que, encoberto, seduz o espectador, que só pode vê-lo de través: o que era fenda se faz, aqui, região de espaço. Mas os casulos caíram da parede ao chão. E de casulos caídos brotaram bichos bicudos.

Os Bichos, as obras mais conhecidas de Lygia, são bioformas de alumínio ou organismos de folhas de flandres: alguns, de espécie rara, são inteiriços, pois possuem espinha fixa; enquanto outros, mais encontradiços, sendo dotados de dobradiças, movimentam-se quando tangidos. O Bicho nunca é o mesmo, pois sempre se renova quando fecundado pela manipulação do “ex-espectador”, tornado participante.

É uma máquina de construir espaços imprevistos que, uma vez acionada pela mão de Midas, responde com novas constelações de formas, sombras e reflexos, com “irisações luminosas, invaginações que se abrem”, na poética de Pedrosa, para uma nova realidade espacial: o espaço vivencial que resulta de “um corpo a corpo entre duas entidades vivas”, como dizia Lygia. Nem todos os bichos são, entretanto, metálicos e duros. Há bichos moles, desfibrados, de borracha. São obras flexíveis, sem anverso ou reverso, que reagem ao toque do participante de modo condescendente.

Temos, por fim, os “trepantes”, a última cria de 1964: são formas serpentinadas, em tira de metal ou borracha, semelhantes a plantas trepadeiras e bichos-preguiças que se agarram aos troncos das árvores, confundindo-se com a vegetação. Contava Lygia que certa vez, tendo atirado um desses trepantes ao chão, Pedrosa lhe disse: “Enfim, pode-se chutar uma obra de arte…”. “E eu adorei isso”, concluía.

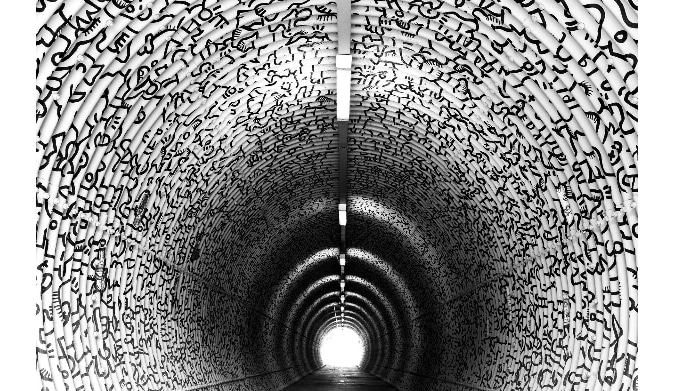

Lygia, desde então, substituiu as “obras de arte” por “proposições vivenciais”, visando à ampliação das experiências sensoriais dos participantes: “o suporte”, dizia, “é agora o próprio corpo sensório, a própria fantasmática, o próprio grupo de participantes”. Dizendo-se “propositora” (ou “não-artista”), recusou o “esteticismo” (ou o fetichismo da arte) em defesa de um “estado estético”: um “estado singular da arte sem arte”, situado aquém das convenções sociais, em que cada gesto se tornaria um gesto poético, aberto ao delineamento do devir.

Lygia criou assim as proposições construtivas, individuais ou grupais, dos anos 1960 e 1970 que podem ser livremente vivenciadas pelo público. Alguns exemplos: Nostalgia do Corpo: Respire Comigo, de 1966, é um saco plástico, inflado de ar, com uma pedra sobreposta, que uma vez pressionado deve produzir a experiência da respiração, não como uma troca gasosa, mas como uma queima gozosa que reverbere por todo o corpo do participante. O Eu e o Tu, de 1967, são vestes vastas sem viseiras que visam a estimular os parceiros a se procurarem e, uma vez se encontrando, a se apalparem: momento em que cada um, abrindo os zíperes que ocultam seus parceiros, descobriria que o “eu” não apenas existe para o “tu”, mas que também o “tu” existe para o “eu”, enfim, que eles se correspondem e que, portanto, é a exterioridade do outro (o receptáculo ao toque) que permitiria, a cada um, conhecer sua própria interioridade.

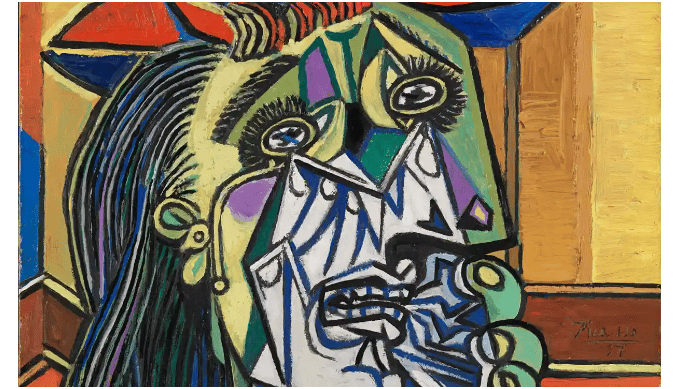

Lygia Clark criou também proposições polinucleares ou coletivas, como Baba Antropofágica, de 1973, tendo agora como participantes seus alunos da Sorbonne, onde lecionou de 1970 a 1975. Em Baba Antropofágica, que remete ao pensamento ritopoético de Oswald de Andrade, é na linha expelida de carretilhas trazidas pelos participantes em suas bocas que se encontra a carga erótica que os enovela, constituindo um “Corpo coletivo”. Este “fio de seda vermelho embebido em saliva” seria a comida ou a bebida que ata os corpos: os convidados untam-se, fazem-no “cair sobre seus rostos” tecendo uma “rede morna e viscosa” que sacramenta a união.

Este “espaço antropofágico” não é um “lugar de comunicação”, segundo a artista, mas de “mistura de conteúdos psíquicos”. A deglutição da baba não produziria também sentimento de abjeção ou horror que marcam a experiência do dilaceramento corporal: o vômito não é, aqui, dejeto, mas alimento de “criação coletiva” que, aproximando os corpos, eliminaria toda “indiferença ou neutralidade existenciais”. Nesta antropofagia, não há castrações, excrementos ou gritos de corpos lacerados, mas reavivamento silencioso de sua “sublimidade erótica” pela ingestão inquietante das vivências do grupo.

A fase final é a do consultório experimental que Lygia manteve em seu apartamento de Copacabana desde seu regresso da França, em 1976. Desenvolveu, então, retomando várias “proposições vivenciais”, uma atitude terapêutica fundada no contato corporal do “paciente” com os chamados “objetos relacionais”: almofadas leves com bolinhas de poliestireno; almofadas pesadas com areia de praia; sacos plásticos cheios de ar, água ou sementes; ou meias calças com bolas de tênis, ping-pong, pedras e conchas partidas.

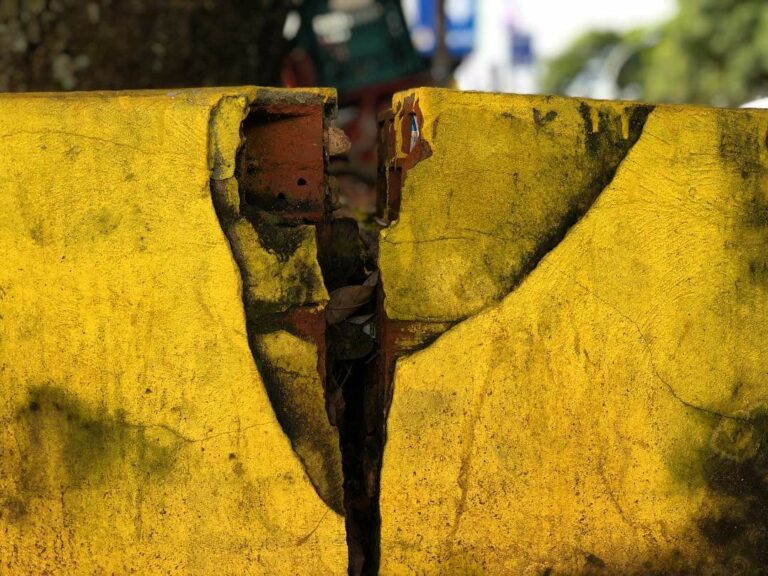

Lygia aplicava esses objetos em todo o corpo do paciente para, eliminando suas “fissuras”, torná-lo íntegro, ou “habitado por um verdadeiro self”, como dizia num texto de 1980, escrito com Suely Rolnik. Esse trabalho, no entanto, como revê Rolnik em textos mais recentes, não constitui um método terapêutico, pois lhe falta um confinamento teórico, nem uma atividade artística, há muito abandonada por Lygia, mas um híbrido com força disruptiva de arte e clínica, que faz fluir uma na outra. Dois meses após interromper esta prática fundada na “tensão entre arte e clínica” Lygia faleceu, em 25 de abril de 1988, ao meio-dia, aos 67 anos, à beira-mar.

Novos referenciais da filosofia têm sido mobilizados, vale notar, desde a mostra retrospectiva de Lygia Clark, nos anos 1990, que percorreu Barcelona, Marselha, Porto, Bruxelas, Rio de Janeiro e São Paulo. Desde então, tem-se indagado sobre a possibilidade de atualização, sobretudo das proposições contraculturais dos anos 1960 e 1970. É visível que a produção nesse período tem sido apropriada para caracterizar a relação entre arte e política no contexto da dita globalização.

Para alguns autores seria possível a reativação da “ética do desejo” dos anos 1960 e 1970, desde que se abandonassem os velhos sonhos românticos de soluções finais, sejam elas utópicas ou distópicas. A reativação da força política de Lygia Clark no presente implicaria, assim, o exame do “desejo de comunidade” subjacente à trajetória da artista: “Qual a invenção de comunidade, enquanto povo que falta, que havia por trás de suas operações?”, pergunta Thierry Davilla.

Diversos autores, no rastro de Maurice Blanchot, Georges Bataille, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Roland Barthes têm pensado, como se sabe, noções de comunidade, as quais podem especificar a noção de “trabalho coletivo” em Lygia Clark. Não apenas no regime artístico, mas também nos regimes de trabalho, da clínica ou da amizade, Jaques Rancière, Toni Negri, Michael Hardt, Jean-Luc Nancy, Mauricio Lazzarato, Giorgio Agambem ou Francisco Ortega vêm figurando formas de vida que se furtam à dita “vida em comum” (como “comunidade identitária ou fusional”), como mostra Peter Pelbart.

São diferentes designações de formas “não unitárias”, “não totalizáveis”, “não filialistas” de comunidade; ou seja, “comunidade feita de singularidades”; porque irredutíveis tanto ao “individualismo” como ao “comunialismo”, tal como ocorreria, segundo Lygia Clark, no Corpo coletivo. A participação comum não provocava, dizia Lygia, a “anulação da individualidade”, pois a “perda da substância interna” vivida pelo participante o levaria à “experiência da redefinição de sua presença individual”.

De modo semelhante, o efeito da participação nas proposições coletivas, assim como a aplicação do objeto relacional — ainda nos termos de Lygia Clark — “prolongava-se no tempo, alterando o comportamento do participante/paciente em seu cotidiano”; ou seja, ele desenvolveria finda a experiência, “uma nova forma de comunicação que o integraria ao conjunto das relações sociais sem a perda de sua individualidade”. Pode-se, portanto, reativar a “obra” de Lygia Clark, tomando-se o Corpo coletivo (ou a estruturação do self) como o lugar da origem da política: um espaço no qual se entrevê formas de comunidade que podem advir. Sua poética do gesto de raiz construtiva é, em outros termos, um dispositivo moderno, supostamente ativo, que pode ser repotencializado segundo as condições atuais da cultura e as artes.

*Ricardo Fabbrini é professor de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de A arte depois das vanguardas (Unicamp).

Versão remodelada de artigo publicado no Jornal de Resenhas no. 52.