Por JACQUES CHAMBON*

Prefácio da edição francesa, traduzido por Zenir Campos Reis.

“Já se vão cinco primaveras que nos falta o professor Zenir Campos Reis. Falta a presença física. A presença intelectual aí está, nos diversos escritos que Zenir nos legou. Desta vez, seus amigos e discípulos trazemos à conversa o Prefácio à tradução francesa de Fahrenheit 451. Ali, o fio que persegue a atualidade do romance puxa reflexões precisas/preciosas sobre o destino dos livros, da cultura na sociedade capitalista” (Cláudia Arrruda Campos)

Prefácio

Hoje em dia não se queimam os livros. Ou antes, não se queimam mais. Acontece serem proibidos, e mais, são raros os países ocidentais em que uma censura continue a se exercer sobre uma obra do espírito.

Hoje em dia, quando um livro incomoda, lançam-se assassinos contra o seu autor; coloca-se a prêmio a cabeça de um Salman Rushdie, culpado de ter escrito os Versos satânicos, julgados incompatíveis com o respeito devido ao Alcorão por aqueles que se julgam os seus verdadeiros guardiães e os seus verdadeiros intérpretes.

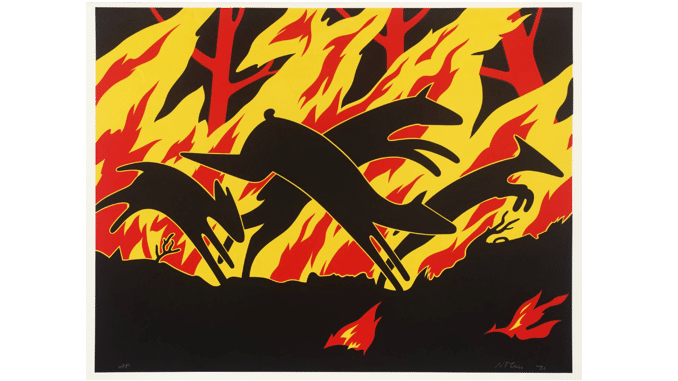

Ou então se presta queixa contra o editor na expectativa de que o livro não seja exposto nas livrarias e que o editor receba pesadas multas; os artigos L 227-24 e R 624-2 do novo Código Penal autorizam qualquer liga da virtude a lançar-se nesse tipo de procedimento. Ou, na eventualidade de um filme ser considerado ofensivo exercem pressão sobre os poderes públicos para que este seja retirado de cartaz — podendo esta pressão chegar aos casos mais extremos, o de A última tentação de Cristo de Martin Scorcese, por exemplo, até o incêndio de uma sala de cinema.

Mas o dia em que um serviço organizado como o dos bombeiros incendiários de Ray Bradbury for encarregado da destruição sistemática dos livros em nome do caráter subversivo de todo atividade criativa — tanto a escrita quanto a leitura — parece dizer respeito a um futuro bem longínquo, talvez perfeitamente improvável.

Quer dizer que Farenheit 451 participa dessas visões de futuro que, porque não foram confirmadas pela história, ficaram obsoletas? A resposta é evidentemente não.

De início quando o romance de Ray Bradbury aparece em folhetim em 1953, ele pertence à literatura de atualidade — um sartreano diria “engajada” — mais que à ficção científica. Ou antes de acordo com um procedimento caro ao gênero, ele projeta no futuro, radicalizando ou engrossando os traços de modo a dar-lhe valor de grito de alarme, uma situação particularmente… candente.

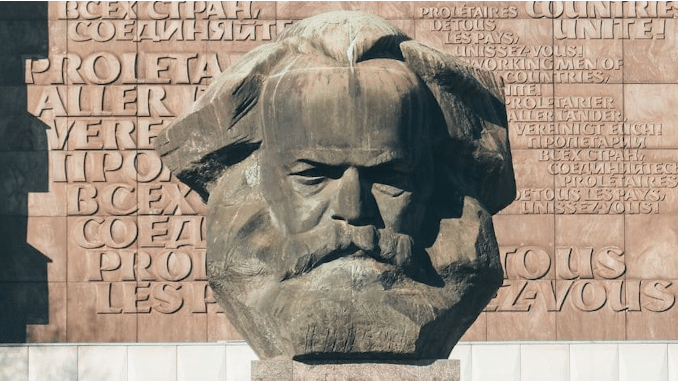

1953, é o ano em que culmina nos Estados Unidos a psicose anti-comunista engendrada pela guerra da Coréia e as primeiras explosões atômicas soviéticas e alimentada por diversos homens políticos, o mais conhecido deles, porque o mais paranoico e o mais agitado, o senador Joseph McCarthy: em junho, o casal Rosenberg, condenado à morte desde 1951 por ter pretensamente entregue segredos atômicos ao cônsul soviético em Nova Iorque, é executado na cadeira elétrica, outra forma de eliminação pelo fogo. Mas este não passa do episódio mais espetacular — por causa da repercussão internacional — de uma “caça às feiticeiras” que existia bem antes de tomar o nome de “macarthismo”.

Desde 1947, logo depois da ascensão à presidência de Harry Truman, as comissões de inquérito estavam em funcionamento, logo ajudadas pelos tradicionais delatores para identificar os “inimigos internos”, comunistas, simpatizantes e até liberais considerados “excessivamente liberais” em todos os setores de atividade: governamentais e de administração, claro, mas também na imprensa, educação e indústria de entretenimento.

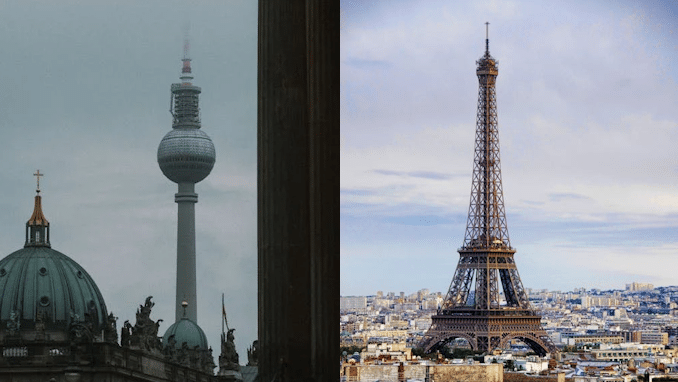

Deste modo, para ficar apenas no domínio cultural, que tocava particularmente Ray Bradbury, que fazia parte dele e já incluía não poucos de seus amigos, que durante meia dúzia de anos, por alto até que McCarthy fosse desautorizado pelo Senado por causa exatamente de seus excessos, muitos artistas — atores, roteiristas, diretores — e de intelectuais — escritores, cientistas, professores — foram privados de trabalho e às vezes de liberdade (Edward Dmytryck, Dalton Trumbo), colocados no index (J. D. Sallinger, com O apanhador no campo de centeio ), obrigados a exilar-se (Charlie Chaplin vai instalar-se na Suíça em 1952) ou no mínimo intimados a prestar juramento de lealdade a seu país.

Farenheit 451 não está portanto mais “ultrapassado” do que 1984 sob o pretexto de que o ano de 1984 que conhecemos não confirmou a visão que tinha dele George Orwell quando escreveu seu livro em 1948. Ou melhor, Farenheit 451 foi escrito precisamente para que o universo terrificante ali imaginado não se torne jamais realidade. Paradoxo? Se se quiser, se se obstinar a pensar que a função da antecipação é de prever o futuro.

Mas com o distanciamento, pode-se afirmar que este livro constituiu uma partitura de peso no concerto daqueles que denunciavam os desvios fascistizantes da Comissão encarregada de Atividades antiamericanas e, mais tarde, do macarthismo — pois é claro que não era toda a América que temia o fantasma do comunismo. Em outras palavras a história do bombeiro Montag não apenas faz parte da história, mas contribuiu para construí-la ou pelo menos para desviá-la de algumas de suas tendências mais perigosas. E ainda contribui para isto.

Segunda razão para ver em Farenheit 451 que nos fala ainda e sempre de nós: seu objetivo continua perfeitamente válido. Tornou-se cada vez mais pertinente no correr dos anos, até lhe conferir à ficção que carrega o estatuto de uma dessas fábulas intemporais em que a História pode vir regularmente mirar-se sem risco de graves distorções. Com certeza, o controle remoto, este aparelho comum em toda casa moderna, não aparece nele.

As paredes-tela da casa de Montag são ligadas e desligadas usando um interruptor embutido. Com certeza a Aids não vem trazer sua sinistra contribuição às ameaças do meio ambiente: somos projetados em um mundo em que o sexo, e mais ainda o amor, parecem coisas antigas e esquecidas. Mas o resto… Existe ali a guerra surda entre as grandes potências, a corrida armamentista, o medo do nuclear, da ruptura do homem e as suas raízes naturais, da violência como derivativo ao mal estar da vida, subúrbios anônimos, delinquência, ligação problemática entre progresso e felicidade, quer dizer de tudo que importa entre as grandes preocupações deste final de século.

Ali se trata também e sobretudo do imperialismo dos meios de comunicação de massa, da grande “destruição do cérebro” provocada pela publicidade, pelos jogos, pelas novelas, pelas “informações” televisivas. Pois, como diz em outro lugar Ray Bradbury, “há mais de uma maneira de queimar um livro”, uma delas, talvez a mais radical, é tornar as pessoas incapazes de ler por atrofia do interesse pela coisa literária, preguiça mental ou simples desinformação.

Deste ponto de vista, nada mais revelador do que a comparação da “conferência” do capitão Beatty no fim da primeira parte de Farenheit 451 com o que escreveu Jean d’Ormesson em Le Figaro, de 10 de dezembro de 1992, no dia seguinte à supressão de Caractères, programa literário animado por Bernard Rapp no canal France 3; com pequena diferença, os dois discursos parecem contemporâneos: “Não se queimam mais os livros, mas os sufocam no silêncio. A censura, hoje em dia, é repudiada por todos. E, com efeito, não são os livros dos adversários, não são as ideias sediciosas que se condenam à fogueira do esquecimento: são todos os livros e todas as ideias. E por que são condenados? Pela razão mais simples: porque não atraem bastante público, porque não arrastam bastante publicidade, porque não rendem bastante dinheiro. A ditadura do índice de audiência é a ditadura do dinheiro. É o dinheiro contra a cultura (…) Poder-se-ia acreditar ingenuamente que o serviço público tinha uma vocação cultural, educativa, formadora, alguma coisa talvez parecida com uma missão. Nós nos enganaríamos completamente. O serviço público alinha-se à vulgaridade geral. A República não precisa de escritores.”

Farenheit 451 foi escrito para lembrar à República (mesmo que não se trate absolutamente da mesma) que ela tem necessidade de escritores. E é porque essa necessidade é mais vital e mais negligenciada que nunca que a fábula de Ray Bradbury é um texto de hoje para hoje e amanhã.

Por isto, a tradução devia acompanhar. Quer dizer ser atualizada. Pois se o trabalho de Henri Robillot continua um modelo do gênero com sua mistura de escrupulosa fidelidade e elegante fluidez, é um trabalho que data de 1954. Época em que todo um vocabulário estava para ser inventado no domínio da televisão (a grande maioria na França usava apenas no rádio e conhecia apenas o “speaker”, mas ainda não o “apresentador” e o “animador”), dos transportes (a “baratinha” ainda não tinha sido inventada para traduzir corretamente “beetle-car”) e da ficção científica em geral.

De fato, se Ray Bradbury utiliza pouco o vocabulário técnico não deixa de ser muito preciso em suas descrições e não se recusa a buscar num reservatório de expressões — e claro de noções — então familiares aos escritores de ficção científica de língua inglesa mas um pouco enigmáticas para quem acabava de descobrir o gênero — como “glove hole” (“luva identificadora”) onde Montag introduz a mão para abrir a porta de casa.

De outro ponto de vista, o estilo de Ray Bradbury levantava problemas. Rico em metáforas (mais de uma dúzia desde os primeiros parágrafos do romance), rupturas de construção, pesquisas rítmicas, jogos de significantes e audácias diversas, corria o risco de tornar ainda mais desnorteante um tipo de discurso romanesco que, para a França, ainda estava em estágio de aclimatação. Daí a necessidade de adaptações e o grande mérito de Henri Robillot foi conservar o valor poético do autor, reconhecido do outro lado do Atlântico e que começa a lhe garantir recepção mais ampla do que a dos simples amadores de aventuras futuristas.

Hoje a situação não é mais a mesma; Farenheit 451 tornou-se um clássico, a ficção científica não é mais um OLNI (Objeto Literário Não Identificado), e convinha devolver à linguagem de Ray Bradbury a espontaneidade, a liberdade de andamento até em seus voos mais descabelados. Outro modo de queimar os livros é tornar claro o obscuro e simplificar o complexo.

Assim acreditamos ter aplicado sua própria mensagem de um romance que milita pela liberdade, pela verdade e pela plenitude do ser e de sua relação com o mundo. Cabe agora saboreá-lo de novo, deixar-se penetrar, transforma-lo em lembrança viva como os homens-livros que Montag encontra no final da sua investigação, quer dizer, uma chama interna, o melhor remédio contra todas as formas de incêndio.

Mas isto cabe ao leitor realizar…

*Jacques Chambon é ator, escritor e tradutor.

Tradução: Zenir Campos Reis

Referência

Ray Bradbury. Farenheit 451. Traduit par Jacques Chambon et Henri Robillot. Paris, Gallimard, 1999, 304 págs. [https://amzn.to/4dZsT8u]

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA