Por AIRTON PASCHOA*

Considerações sobre o primeiro longa-metragem de Joaquim Pedro de Andrade

“Divertido, espontâneo, inconsequente, com uma inocência que não escondia espertezas instintivas de Macunaíma — nenhum modelo seria mais adequado do que esse, para seduzir um povo que, olhando em redor, não encontrava os sérios heróis, os santos miraculosos de que necessita no dia a dia” ( “Mané e o sonho”, Drummond).

O primeiro longa-metragem de Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, Alegria do Povo, de 1963, resume uma trajetória cinematográfica curta mas já rica, cheia de implicações e impasses, tanto de ordem pessoal quanto de ordem mais geral, – distinção aliás difícil muitas vezes de precisar, que o avanço social acelerava os tempos, propondo questão sobre questão e obrigando os artistas e intelectuais de esquerda a um empenho de reflexão permanente, na tentativa de acompanhar a agitada conjuntura política do País, quando não de intervir decisivamente no seu curso histórico.

Pode-se dizer que, para a efervescência do início dos anos 1960, fartamente apontada e documentada, concorreram aquelas “três coordenadas” históricas que estão na raiz do Modernismo europeu do começo do século XX, de acordo com Perry Anderson:[1] o horizonte de revolução social, o surgimento de inovações técnicas e a oposição ao academicismo artístico, todas presentes naqueles idos… desde que, consentida certa licença crítica, concedamos como tradição assentada para o Cinema Novo, no caso, a Hollywood de lá e a de cá, a Vera Cruz, além da Atlântida das chanchadas, e creditemos a novidade tecnológica, de um lado, ao desenvolvimentismo dos anos 50 e, de outro, à recepção do neorrealismo no Brasil, que nos ensinou a fazer cinema tecnicamente pobre, – uma revolução tecnológica às avessas, mas infinitamente progressista.

Nesse sentido, não é de estranhar a trajetória de Joaquim Pedro de Andrade, que, apenas com dois ou três curtas e um longa-metragem, chegava em quatro anos a tocar as questões mais espinhosas do tempo. Era como se, por paradoxal que pareça, não restasse ao artista sério, reflexivo, senão imergir no caldeirão da época. Assim, se seus primeiros projetos não se vexavam de ser despudoradamente familiares, por acionar círculos e gostos pessoais, parentes, amigos, livros, começavam também a abrir um horizonte social mais largo, felizmente, que o da boa família brasileira, como se vê, por exemplo, n’O Mestre de Apipucos e n’O Poeta do Castelo, ambos de 1959, com seu Bandeira popular e seu Freyre de casa-grande. O curta seguinte, Couro de Gato, de 1961, aprofunda o veio descoberto, quase como vocação natural, na habilidade de reunir ponderadamente poesia e política, um tanto cifrada ainda na homenagem ao padrinho e poeta de Pasárgada.

Mas é Garrincha, de fato, o filme mais complexo da dita primeira fase do diretor, espécie de resumo magnificado (suma?) das suas conquistas e cavilações. Quarenta anos depois, podemos reduzi-lo a uma pergunta e uma resposta perplexa, sentida como que a impossibilidade de concebê-la única, ou unívoca, em uma só direção.

Entre os letreiros iniciais e os letreiros definitivos, como que destacada do corpo do filme, a abertura oferece ao espectador uma sentença cujos desdobramentos vamos acompanhando, ora para um lado, ora para o outro pendendo, meio desconcertado (joão?), mas buscando evitar os dribles mais desconcertantes. Retórica? Não. Que o filme começa exatamente assim, com fotos de Garrincha (na primeira perseguindo um cachorro em campo), acionadas velozmente, à direita, à esquerda, avançando e recuando, à moda do jogador, a ponto de quase ganhar movimento. Que outra coisa, a propósito, seriam as fotos, parece nos dizer sua animação, senão fotogramas perdidos a cuja vida deve novamente restituí-las o cinema?

Depois de driblado pelo cachorro, acompanhamos o jogador, em ritmo de batuque, em flagrantes de grandes jogadas, até começar a ser caçado pelos adversários, apanhando pra cachorro. Finalizando a série de fotos de jogadas, deparamos o craque caído, caindo, a cara contraída de dor debaixo do joelho adversário. Felizmente logo o surpreendemos recuperado, sempre em fotos movimentadas, em situação aparentemente menos constrangedora, abraçado primeiro ao presidente Juscelino Kubitschek, ao som de aplausos, depois ao presidente João Goulart, e deste recebendo em seguida um prato de comida (buchada?), sob a cara de nojo de um terceiro (tapando o nariz com as mãos) e ao lado de um menino a lamber os beiços: “Se fossemos 75 milhões de Garrinchas, que país seria este, maior que a Rússia, maior que os Estados Unidos. (Nélson Rodrigues)

Junto com a sentença, interrogativa? exclamativa? lastimativa? abre alas o samba exaltação “Brasil glorioso”,[2] da Escola de Samba da Portela, descortinando uma paisagem bem brasileira: adultos e crianças jogando bola, em peladas de praia, de rua, de campinhos de subúrbio, até recomeçar e finalizar os créditos, em ritmo de teletipo agora, abrindo e fechando sobre fotos de Garrincha, de torcedores vociferozes, como que a proclamar em manchetes ao mundo a descoberta deste Brasil glorioso, pairando acima da Guerra Fria, “maior que a Rússia, maior que os Estados Unidos”.

Nesta abertura, de mais ou menos 2’30, ladeada dos créditos, ganha evidente relevo a frase (de efeito?) do dramaturgo, a qual, disposta em cartela, parece, por sua vez, oferecer o filme maliciosamente ao público (buchada?), numa espécie de provocação que ressoará ao longo das sequências.

A resposta do filme, antecipada, já se insinua na expressão adversa do cidadão (governador? assessor?), cuja careta de nojo é colhida em close, num zoom fulminante, antes mesmo de darmos com o objeto da aversão. Servida a buchada, desce o foco até uma expressão oposta e menor, de um menino a lamber os beiços. Em contraste, pois, parece apetitosa agora a visão da buchada… pelo menos pras crianças. Conto da buchadinha pra garrinchinha comer? Ou lembrete que o futuro do país depende mesmo de um Brasil glorioso?

Em todo caso, rejeitada de cara a buchada, por antecipação, a subsequência seguinte fornece a causa da tremenda falta de educação: não estariam as filmagens da cidade toda a bater bola indicando que já somos, sim, um povo de garrinchas? E meio cego até, quase se deixando atropelar por correr atrás de uma bola? Sim, uma nação de garrinchas! e não propriamente gloriosa, como vêm a atestar as imagens do povo.

Posta a questão pela abertura,[3] descemos aos vestiários do futebol e participamos, ao lado de Garrincha e dos outros jogadores do Botafogo, do aquecimento anterior à partida. Saímos do vestiário e entramos, junto com a torcida, no “túnel” que dá na geral. Pouco depois é o time do Botafogo que se prepara pra entrar em campo, via túnel. O paralelismo de túneis demarca já o campo da comunhão entre torcedores e jogadores, torcida e craque, entre o povo e seu e sua “alegria”.

Antes da comunhão, porém, a sequência demora-se na torcida, acompanhando cara a cara a longa ansiedade. São torcedores que surgem à boca da geral de ombro ralado, a camisa puxada, agarrada decerto pelos seguranças, ao pular os muros do estádio, esperando, sempre à espera do “alegria”, noite e dia, faça chuva, faça sol, de olho no outro túnel, onde também os atletas aguardam pra entrar. Em campo, cinegrafistas, membros da Federação, repórteres, permanecem todos na expectativa. O filme não tem pressa, nem piedade do espectador. Os jogadores finalmente entram em campo, correm os repórteres, entrevistam jogadores, e o craque é também entrevistado, quando a narração o apresenta poeticamente: “

Garrincha é o nome de um passarinho alegre, cor de terra. Este filme pretende mostrar, entre outras coisas, que quem apelidou Manoel Francisco dos Santos de Mané Garrincha conhecia tanto o rapaz quanto o passarinho, e era um poeta”.

O lirismo, em texto provavelmente dominado por Armando Nogueira (acolitado pelo Barretão e pelo diretor), é de arquibancada, como se pressente, típico de nossa crônica esportiva, mas não deve obnubilar o nascimento da narrativa mítica.

Iniciado o jogo, ou melhor, os jogos, aguardamos, no meio da torcida, apreensiva, impaciente, o estalo de gênio do craque. E a espera é longa. O craque, parado, frio, mal se arrasta em campo. Cobra calmamente um lateral, anda um pouco, para. Começa a correr, ainda sem bola, a chamar o jogo pra si, a receber a bola, a correr com ela, mas a errar as jogadas, a tentar os famosos dribles, inutilmente. A torcida, impaciente, se manifesta, berra, xinga, estimula, e Garrincha pouco a pouco principia a corresponder-lhe aos apelos. As fintas, os arranques, as brecadas, vão renascendo, e fazendo renascer a alegria do povo, o qual começa a delirar com o bailado do ídolo. Volta e meia as fotos, ao romperem no meio do filme, invertem seu sentido inicial: funcionam então como fotogramas congelados, instantes mágicos e magicamente capturados do fluxo do tempo.

Em contrapartida, Garrincha é caçado em campo, sofrendo falta sobre falta, uma mais dura que a outra, a ponto de um torcedor ser flagrado em pleno “puta merda”. Garrincha abaixa a meia, passa a mão na canela machucada, e o mesmo torcedor não reprime o “puta-que-pariu”. Também congeladas pra imortalidade, parecem lembrar as fotos agora a mortalidade do ídolo.

Finalmente, muitos minutos depois, sai o primeiro gol, dois, três, quatro, uma chuva deles, até o décimo, comemorado vivamente por Garrincha, que, vibrando campo afora, mistura-se aos torcedores. Como que respondendo aos apelos da torcida, e reassumindo a condição sobre-humana, o craque ressurgira com os dribles desconcertantes, as jogadas geniais, os gols de placa. A euforia toma conta do estádio, a torcida invade o campo, mais uma conquista gloriosa, e o ídolo, à guisa de taça, é carregado nos braços do povo, consagrando a comunhão. A nação e seu símbolo, o povo e sua bandeira, não são senão um só corpo e espírito.

A longa sequência que acabamos de descrever, do vestiário à conquista da taça, cerca de 11 minutos, é todo ritmada, ascensionalmente ritmada rumo à apoteose final. Nela não só Garrincha é apresentado, como também seu povo, cuja face reflete o andamento do craque. E a sequência, praticamente muda, prima em reproduzir o jogo de luzes e reflexos que se trava entre ambos, com o ídolo respondendo às preces populares. Carregado apoteoticamente, não podemos deixar de pensar que, realmente, se fôssemos um povo de garrinchas… Ao mesmo tempo, as tomadas de torcedores, em pequenos conjuntos ou individuais, com sua feiura, ora cômica, ora comovente, parecem caminhar em sentido contrário. Brasil glorioso? com este povo? esta gente humilde, que dá vontade de rir e chorar? estes milhares, milhões de desdentados, desnutridos, despojados?

Poderia objetar o dramaturgo, incomodado talvez com o idiotismo involuntário,[4] que não é este ainda um povo de garrinchas. Mas será que já não o somos de fato? como que insiste o filme. Não bastasse a cidade inteira a jogar bola, a sequência adverte, na longa expectativa pelo estalo de gênio, atenta aos passes errados, aos dribles frustrados, aos chutes pífios, que nem sempre Garrincha é Garrincha, que bandeira também tem seu dia de meio pau… Bem ou mal, nela reponta a humanidade do mito, mãos na cintura, parado, gelado, quase alheio, as pernas tortas, de um lado a outro andando, devagar, começando a correr, acertar, tentando, e errando, e sofrendo na carne os cravos inimigos.

Retórica? Não. Que a terceira sequência abre com Manoel Francisco dos Santos, mal encarando a câmera, humildemente depondo sobre seu estatuto de divindade nacional. O depoimento, triste, triste, faz pensar menos no “passarinho alegre, cor de terra”, que na andorinha de seu xará poeta…[5] Contra a parede pregado (crucificado?), Garrincha parece reproduzir o tradicional sermão de dirigente sobre a nobre missão de alegrar o povo, missão (paixão?) que Sua Alegria, mesmo “meio cansativo da vida de ídolo”, tem que “aguentar (…) porque o povo quer, e pra eles é bom”.

À simples ocorrência da palavra “povo”, antes de concluir Garrincha seu depoimento, muda o cenário quase que milagrosamente. Contemplamos do alto a cidade e sua movimentação, seus bondes, seus carros, sua população agitada. O documentário, assinala a narração over, procede, escondida a câmera, a um teste da “popularidade de Garrincha”. Assim, ao sair do Banco Nacional de Minas Gerais, aonde vai “uma vez por semana para assuntos de finanças”, o craque logo se vê rodeado de fãs, incorporado à massa popular, “sem que se entendesse o processo da identificação”. Diz a narração obviamente que não conseguiu entender como se operou o reconhecimento do craque pelos transeuntes na cidade, mas a cena de Garrincha no fusca, ilhado no meio da multidão, se não alcança o mistério da transubstanciação, vestido que estava de branco, e na iminência quase de ser elevado no cálix do povo, reedita a mesma adoração do gramado. Mais que no “carro do povo”, Garrincha pairava transportado em seus braços.

Glória à parte, mantém Mané a mesma simplicidade de berço (manjedoura?), e a quarta sequência reconstitui seu modo de vida humilde em Pau Grande, sua cidade natal, – nascida ao pé da serra de Petrópolis e da fábrica de tecido inglesa, – aonde chega de fusca, finalmente livre das hostes de adoradores, e é recebido no seio da família, constituída de mulher, sete filhas (“sete dribles do destino”… ai! “quando ele espera um garrinchinha de pernas tortas”), com quem gosta de dançar Nat King Cole, e do falante mainá, que volta e meia chama, tenta chamar o craque, “Mané Garrincha”, além de sempre invocar ironicamente um de seus rivais no gramado, “Vasco”. A casa de Garrincha, – quando não vira “atração turística” em época de Copa ou “centro político” durante as eleições, “quando os candidatos aparecem, tentando explorar a popularidade do jogador”, – mal difere das outras casas da vila operária, senão talvez pelo ar de casa dos milagres, com as paredes da sala carregadas de flâmulas, retratos, medalhas, troféus, espécie de ex-votos, em suma, a confirmar-lhe o estatuto de ponto de peregrinação nacional.

Mas parece que é fora de casa, a crer na narração, que se realiza nosso herói, disputando peladas descalço, só de calção no campinho de terra batido, com seus amigos de infância, Pincel e Suíngue, jogando “como meninos – alegres e sem compromisso”. Depois da pelada no Maracanãzinho, assistida por crianças nos morrinhos em torno, é a hora do “copo de cerveja” (coca-cola, isso é que é!), pago pelos perdedores no “bar da cidade”.

Da “vida de meninos pobres” à vida de pobres simplesmente, como tecelões na fábrica inglesa, onde ainda trabalham seus amigos de infância, como vemos, escapou apenas Garrincha, “mau operário”, capaz de “dormir em meio ao barulho infernal das máquinas”, mas cuja escalada de gols o salvava da demissão semanalmente programada, sempre conforme a narração, e o guindava às alturas de outro mito nacional e popular, o presidente Vargas, na sede do Esporte Clube Pau Grande.

Da cidade pequena à cidade grande, do amadorismo ao profissionalismo, com sua carga de treinamento intensivo, ao som de Bach[6] no filme (ânsia de fuga?), e seu regime de concentração carcerário, como nos mostra a quinta sequência, permanecemos diante do homem simples, alegre e cor de terra (cor local?), sempre pronto a provocar colegialmente os colegas de ofício; do homem cujas “glórias de campeão ele continuou a guardar em lugar modesto e não foram capazes de alterar a simplicidade de sua vida”; do homem que nunca esqueceu os costumes populares, comendo de boca aberta, limpando a boca na toalha, os dentes com a unha… tão simplório (natural? cor da terra?) que não tinha sequer consciência da própria excepcionalidade física, do “joelho em rajada”. Foi só “lendo o jornal”, lembra a narração, que veio a tomar conhecimento que “tinha pernas tortas”.

Estudado e tratado como “caso”, conforme a aula do Dr. Nova Monteiro, na sexta sequência, em que tremelica o chiaroscuro da iluminação precária, involuntariamente talvez mimetizando as fumaças da Ciência, o craque torto é tão ecumênico como o povo que encarna, não desprezando uma boa curandeira, tampouco a companhia do santo guerreiro, com quem o craque, a cavalo na cama, divide o quarto, – em plano estranho, com a câmera detrás (na garupa?). É assim, como atesta a sétima sequência, com Garrincha e a arruda de D. Delfina, com todos presos ao rádio e à crendice nacional, de presidentes a presidiários, sem falar na delegação, que o país chega ao Chile, a fim de reeditar o feito de 58, “nas asas da superstição”.

E chegamos nós à epopeia de 62, em plena cosmogonia do futebol, com seus deuses e fetiches, que da superstição à seleção é um passe de mágica. A oitava sequência proclama alto e bom som as proezas de Garrincha, responsabilizando-o quase que exclusivamente pelo bicampeonato mundial, a não ser na final, contra a (ex-)Tchecoslováquia, quando Garrincha adoentado (Pelé já caíra fora na segunda partida, com distensão na virilha) concedeu se firmasse o conjunto nacional.

Na nona sequência, levantado o bi, passamos às comemorações, nas praças e palácios. Euforia dos jogadores, alegria do povo, e vice-versa, passeio dos bicampões em carro aberto, como que se encaminhando para as homenagens oficiais, banquete com políticos e autoridades. Pra encerrar, fotos do então governador da então Guanabara, Carlos Lacerda, entregando sorridente a Garrincha o prêmio prometido, o mainá, conforme anunciara, caso trouxesse o craque o bicampeonato mundial do Chile.

O documentário sobre Garrincha bem poderia terminar aqui, e termina mesmo, de certo modo, fechando gloriosamente a Garrinchíada. Na sequência seguinte, a penúltima, é o fenômeno futebol que entra em campo. Mas numa entrada quase desleal. Senão como explicar a irrupção de 1950? Ou entender a passagem – injustificada – pela narração over, que bem ou mal vinha costurando as imagens, por mais aéreas que fossem as pontes?[7] Assim, à nomeação poética de Garrincha (primeiro bloco) se seguem seus feitos, e sua popularidade (segundo bloco), fama que, por sua vez, foi incapaz de alterar a simplicidade de sua vida desde Pau Grande (terceiro bloco), a qual trocou há dez anos pela cidade grande, quando veio treinar no Botafogo (quarto bloco), onde o encontramos submetido à vida profissional, aos rigores da concentração, sob as prescrições do Departamento Médico, o qual atesta a excepcionalidade do craque (quinto bloco), que não bota fé só nos médicos, tem lá sua rezadeira particular, crendices e superstição que partilha aliás com toda a nação (sexto bloco), incluindo a delegação que chegava ao Chile pra tentar o bi (sétimo bloco). Já do sétimo ao oitavo…

Os jogadores brasileiros, momentos antes de iniciar o jogo, ouviram o general Mendes de Morais, então prefeito do Distrito Federal, concluir assim o seu discurso: “Eu cumpri meu dever, construindo este estádio. Agora vocês cumpram o seu, ganhando a Copa do Mundo!”

Passamos assim, naturalmente, da euforia de 62 à euforia, passageira, de 50. Que aconteceu? Como sancionar a virada cronológica rumo ao passado, e a virada política rumo à explicação do fenômeno do futebol (nono bloco)?

O salto era arriscado… mas cumpria dá-lo. Por quê?

Ocorre que, ao mesmo tempo que rejeitava o idiotismo de Nélson Rodrigues, não contava o filme com um inimigo insidioso: o fascínio exercido pela personagem, pelas imagens do mito nacional e popular, e que o documentário, com toda a aversão pela buchada, ajudava a justificar. Não bastasse a história do menino excepcional que sai do nada, do Maracanãzinho de Pau Grande, e chega à glória urbi et orbi, com a conquista para o país do bicampeonato mundial, sem mudar um nadinha de sua naturalidade, o filme, na falta de imagens originais, ainda animava pela montagem inovadora as fotos de arquivo. Resultado: o fascínio só podia crescer ao longo das sequências, e desmesuradamente, a pique de parecer titubear a resposta negativa do filme à buchada rodriguiana.

Será mesmo que se fôssemos um povo de garrinchas…? Engolir a buchada? Impossível! Como resistir então à magia das imagens, à façanha, cinematograficamente registrada, da epopeia do bi, ainda viva nos olhos e no coração dos brasileiros? Mais ainda, como resistir à humanidade do mito, pelo próprio documentário gravada, e gravada na cara do povo? Como romper enfim este círculo, este nó de recusa e fascínio, de sedução e aversão, anquilosado nos nervos mesmos do tema?

Problematizar era preciso…

Na penúltima sequência, bexigas sobem e proclamam em cartaz “Viva o Brasil”; o Maracanã é todo festa; o general Mendes de Morais pronuncia seu discurso fatídico, começa a decisão, e imediatamente o segundo gol do Uruguai… Silêncio. O goleiro Barbosa se levanta lentamente, e um só coração bate em uníssono o luto nacional. Neste instante o filme se aproveita de uma retórica comum no futebol. A analogia com a guerra, porém, soa mais intrigante: “O futebol exerce sobre a emoção do povo um poder que só se compara ao poder das guerras — leva um país inteiro da maior tristeza à maior alegria”.

O que se vê, porém, é um país mergulhado na mais funda depressão.

Que lição tirar? Se saímos dela pela guerra, ora, também se pode sair da depressão pelo futebol! A lição política, de manipulação de massa, é clássica, e o que faz a sequência é traduzir em imagens poderosas o termômetro variável das aglomerações humanas (fascistas? bárbaras? primitivas?), cujas manifestações podem subir e culminar na violência, ou baixar (elevando-se) até a beatitude.

Pra explicar fenômeno de reações tão extremadas na escala de emoções humanas, explicar o “poder” que exerce sobre as multidões, ora entusiasmando-as até a ferocidade, quando o estádio vira circo romano, ora empolgando-as até o êxtase, sob o órgão de Frescobaldi, quando vira templo o estádio, e parecem se converter em devotos os guerreiros, a narração convoca duas teorias, uma psicanalítica e outra psicossocial, duas teorias também a sua maneira extremadas: da menos sensata, que compara a bola ao “seio ou ventre materno”, justificando assim o “ardor da disputa” por sua posse, — objeto de desejo que poderia conduzir até a guerra cega, como se vê nas cenas de batalha campal, — à “mais sensata”, a saber: “o povo usa o futebol para gastar o potencial emotivo acumulado por um processo de frustração na vida cotidiana”.

Perfilhada pelo filme, a teoria psicossocial acusa a sublimação da violência via futebol, instante em que retorna o órgão pacificador e contemplamos o enlevo quase místico dos fiéis torcedores. De temporal (violento?), a câmera flagra, em contraponto, a subnutrição escarrada na cara de dois jovens, um negro e um branco, nos corpos franzinos suavemente subindo e descendo (teclas? tocadas? manipuladas?), a antecipar o futuro “glorioso”.

Desse ponto de vista psicossocial, o Brasil glorioso dos garrinchas depende evidentemente do Brasil frustrado do dia a dia; a alegria do povo, da tristeza do povo. Triste o povo?! Sua única alegria o futebol? Eis o que podem indicar os planos finais da penúltima sequência, a exibir o fim de jogo, com o debandar dos últimos torcedores e vendedores, os papéis voando, o estádio esvaziando melancolicamente. O torcedor a olhar desolado o campo vazio, até virar de costas, dissimulando, ao se dar conta que está sendo filmado, estampa o sentimento geral de fim de jogo, de volta à “realidade”, palavra a cuja menção desce rápido e sintomaticamente a câmera, focalizando a entrada, escura, do “túnel” da geral. Buraco a realidade? Buraco da realidade? O filme parece advertir quanto aos limites deste Brasil glorioso de garrinchas, sempre a inflar e esvaziar, dia a dia, invariável e inevitavelmente.

Se terminasse aí o filme, em outro final possível, e decerto termina mesmo o documentário sobre o futebol, ficaríamos no plano tradicional da crítica da alienação, do uso político do futebol etc., da rejeição infantilmente comunista da idiotia de Nélson Rodrigues. Mas não. O filme acaba com a volta do povo e sua alegria, chegando de trem, de ônibus, de caminhão, invadindo o Maracanã, quase o fazendo subir e girar, como um balão imenso…

Viva o Brasil glorioso!? Que teria ocorrido? Sucumbiu de vez ao mito o filme, siderado com as imagens acionadas? Engolia a buchada rodriguista?

A volta do filme ao seu fascínio problemático, sem abdicar de sua primeira reação, repropõe a complexidade do tema.

O Brasil glorioso é um mito. E este mito, cifrado na buchada do dramaturgo, deve ser, como todo mito, devidamente desmitificado. Até aí estamos todos de acordo. Mas e Garrincha, não é também um mito? Suas “espertezas” macunaímicas não fazem suspeitar do seu retrato humilde? Não desmente o “alegria do povo” o calvário que deixam entrever suas palavras, sua expressão de sudário? Sim, não há duvidar. O próprio filme aliás cifra a trajetória da mitificação. Em comparação com a primeira e a segunda sequência, praticamente “mudas”, nas duas posteriores, “faladas”, — desde o teste de popularidade de Garrincha, incluindo seu depoimento, até digamos sua certidão de humildade na terra natal, domina a narração verbal, costurando as imagens, comandando por assim dizer a boa leitura. Lirismo de arquibancada à parte, vale a pena notar o velho recurso mítico, fundado na imobilização do tempo. Sob pretexto de caminhar do presente ao passado, se sai de um retrato falado e se acaba em outro, o mesmo, na verdade, congelado, ao lado de outro mito, Getúlio Vargas, na parede do clube. Congelados, assim, no tempo e no espaço, e como que finalmente reunidos, o pai e o filho dos pobres…

De outro ângulo, no entanto, não representa Garrincha ao mesmo tempo a afirmação nacional, a afirmação do gênio do povo brasileiro?[8] Não traz ele aquele quê de improvisação, de fanfarrice, de bufonice… de brasileirismo, enfim, reconhecível em outros “gênios” da terra, como Villa, Oswald, Glauber, Darcy etc.? De fato, de fato… Mais ainda: não representa também a afirmação popular? Não é Garrincha Mané, isto é, o homem modesto, o homem humilde, a alma simples, a andorinha que, a jogar e jogar, passou a vida à toa, à toa? E não é Mané — bandeira do povo? Afirmação de suas possibilidades quase ilimitadas? de sua vitalidade quase incomparável? Um mito progressista, portanto! um mito de esquerda!

Mito de esquerda!? Mas todo mito, como “fala despolitizada”, não é “essencialmente” de direita?[9]

Pelas pernas de Garrincha! Se justamente, pra fugir à força das imagens, ao fascínio do mito, o filme arriscara o salto narrativo, problematizando o futebol, sucumbia assim agora, amargamente, problematizando a problematização… entregando o jogo.

Aparentemente sim, aparentemente o final parece dar razão à idiotia rodriguiana, como se, exausto do jogo, das tantas reviravoltas no placar, o filme nos minutos finais cedesse definitivamente à virada adversária… Isto, se a chegada ao estádio fosse apenas a chegada ao estádio. Mas não. Comandada pelo samba-enredo, naturalmente alegórico, da Escola de Samba da Império Serrano, “O império desce”,[10] a invasão popular do Maracanã figura também a Revolução. Assim, sob a convocação revolucionária pra descer o morro, o que vislumbramos é o povo tomando efusivamente nosso Palácio de Verão.

Não se trata, nota bene, da famosa jeremiada comunista. Ah, fosse essa força, essa união toda destinada a outro alvo! Porque a figuração nada tem de lamuriosa. Pelo contrário, o documentário termina mesmo em festa, e festa revolucionária! (Como n’O Homem do Pau-brasil? Mas aí já são outros quinhentos anos de distância!) O que significaria figurar dessa forma, festivamente, a Revolução? Um modo de nacionalizá-la? Revolução Brasileira? Mesmo ambígua (dialética?), era a resposta, última, que oferecia o filme ao Brasil glorioso do idiotismo rodriguiano.

Utopia, idiotia joaquiniana? acreditar que a revolução, com ou sem milhões de garrinchas, também passaria pelo futebol?

Mais que discutir a eventual eficácia ou inocência da representação, quando aproxima o futebol, enquanto festa popular e nacional, da própria Revolução, então na ordem do dia, cumpre reconhecer a posição ousada do filme, capaz de reconhecer potencial de emancipação nas próprias formas da alienação.

Mas ainda não é tudo. A fita finaliza, de fato, com a clássica foto de Garrincha a balançar nas redes. Assim, congelado em bola no último lance, isto é, em “seio ou ventre materno”, o filme reconhece também a força política do mito, donde a preocupação de todos com o destino do ídolo, cuja posse se vê assim ardorosamente disputada, tanto pela direita (Carlos Lacerda, Nélson Rodrigues) quanto pela esquerda (Jango, Joaquim Pedro).

Consciente do mito e da disputa política por sua posse, poderíamos avançar um pouco mais e aprofundar o impasse entrevisto. Admitido o mito, como separá-lo do povo, uma vez entranhada a identificação? Como separar do povo sua alegria, sua bandeira? Mito também — o povo!? E todo mito não se deve desmitificar!?

Nesse caso, o rosto de aversão, em meio à exploração da celebridade do craque por Jango, poderia ser lido em outra chave, estando antes a condenar diretamente o populismo, uma prisão a que talvez fizesse menção a gaiola do mainá, sempre a irromper em associação com os políticos, seja na casa de Garrincha, seja depois do banquete do bi. Isso posto, o próprio bordão do mainá, “Vasco”, poderia aludir então ao aventureirismo populista e sua descoberta da América, as vantagens incomparáveis de pegar, como um passarinho, um mito popular e nacional, cujo cerco político é visível quando se fecha o foco na gaiola, e Garrincha, abaixado pra ver o pássaro, comparece finalmente pego.

Bem, a crítica se endereçava ao populismo de direita, pode-se argumentar, ao populismo de Lacerda… considerada essa minialegoria do passarinho cor de terra engolido, quero dizer, engaiolado pelo Corvo cor de oliva. Há que distinguir, ora! o populismo de esquerda do de direita… Mas e Jango, ao partilhar com Garrincha a buchada? não aproveitava também a popularidade do astro? Sem dúvida. E não era Jango apoiado pelas esquerdas? Não era o mesmo povo, aliás, que estava sendo chamado ao palanque e às telas pelo novo cinema?

Nesse caso, estaríamos então ante uma crítica e autocrítica do populismo de esquerda?!

Em outras palavras, a questão, delicada, espinhosa, era como admitir o mito sem admitir a mentira, ou como admitir o povo sem admitir o populismo… Aporética? O filme condena a exploração política do mito (e do povo, por tabela), mas não chega a condenar a “exploração” pelo mito (e pelo povo) de sua exploração política. Intocada a bandeira do povo, nem sequer se cogita, como diz o Poeta, de suas “espertezas instintivas de Macunaíma”. Faltavam elementos? Certamente que não. Pra não descer aos pântanos biográficos, aliás públicos, – poderia o filme explorar, digamos, o “temperamento de guerrilheiro” do ídolo, seu desgosto pela “rotina dos treinos”, a famosa “tendência a engordar”; o gosto por brincar, verdadeiramente “guloso”, não digo nem fora do campo, macunaimicamente falando, coisa que já havia virado folclore, mas o gosto pelas brincadeiras mesmo dentro do campo, não apenas no treino com os colegas, senão também com os adversários, justamente aquelas brincadeiras que tanto faziam a alegria do povo, o qual não se cansava de vê-lo sempre passar o zagueiro e novamente esperá-lo, o pobre joão, exclusivamente pelo gozo de tornar a fintá-lo, tantas vezes talvez quantas pudesse, não houvesse times a reprimir-lhe os excessos, o seu e o rival.

Se se explorasse enfim a fundo, por exemplo, o ludismo de Garrincha, avultariam nele com certeza traços do sem-caratismo malandro do Macunaíma, fita que Joaquim Pedro realizaria poucos anos depois, em 1969, depois de O Padre e a Moça, de 1966.

Não era o caso, claro. Garrincha estava longe, longe, a um golpe de Macunaíma…[11] A crítica da exploração política da popularidade do ídolo não havia como prosperar até a crítica do populismo, que implicava de certo modo a crítica do povo. Melhor dizendo, a crítica de certa visão do povo, e dos ídolos que o encarnam. Dependia em suma de uma baita desilusão… ou de um terremoto, pra lembrar Glauber e sua Terra em Transe. Descartada então, por anacrônica, a crítica do populismo, pelo menos no sentido sistemático que passou a ter a expressão depois do golpe de 64, e do golpe dentro do golpe de 68, do fim das ilusões das esquerdas, pois, podemos no entanto intuir certa suspeita no ar, como que à flor da película, a pairar sobre os abismos mais fundos do mito e do populismo de esquerda.

Como vimos, ao “seria” incondicional do dramaturgo responde o diretor, quando menos, com um “será” interrogativo, incondicionalmente duvidoso. Estaria então inteiramente rejeitado este país de garrinchas? Nos termos da idiotia rodriguiana, do glorioso Brasil, “maior que a Rússia, maior que os Estados Unidos”, sim. Ao mesmo tempo, em termos menos ululantes, não é o que diz também o filme, fascinado pela e pelo “alegria do povo”. Que era difícil resistir à sedução do mito, não há duvidar, do menino meio passarinho que passou a vida a brincar com a bola, à toa, à toa, senão quase impossível mesmo não ceder à poesia e humanidade de sua natureza andorinha. Até no momento mais humano talvez, mais indefeso, tentando esquentar, ainda frio em campo, e acertar, e errando, bola atrás de bola, até nesse momento mais vulnerável, sob milhares de olhos ansiosos pelo estalo esperado, até tal momento contribui com o fascínio que exerce o ídolo. Fascinado, pois, o filme, e fascinando, como que vítima do próprio veneno, como sói acontecer aliás desde os primórdios do cinema e sua mais que cediça arte da sedução, a questão não podia senão se repor quase que obsessivamente: como distinguir o mito – pelas imagens – da afirmação popular?

Noutros termos, seria o cinema capaz de desmitificar? Não é o cinema por excelência uma fábrica de mitos? Talvez um outro tipo de cinema… Cinema-verdade? em que pesem as dificuldades de ordem técnica e formal?[12] Afinal, o filme surpreende a humanidade de um ídolo esportivo, sondando-lhe um pouco da vida dentro e fora do gramado, bem como da de seus fãs, demorando-se em instantâneos dos tipos populares, quase se esquecendo no meio da torcida. Isto quando às vezes não ameaça sair de eixo e ir tratar dos operários da fábrica inglesa, ou dos jogadores submetidos a um regime de concentração totalitário.

E às vezes até saindo mesmo, quando vai tratar do futebol, por exemplo, enquanto fenômeno de massa. Cinema-verdade, sem dúvida,[13] mas cinema-verdade assim… tão montado? Quede a espontaneidade? quede a verdade da espontaneidade?[14] Isto, acreditando que uma sequência demorada e “muda” como a primeira, logo depois da abertura, a sequência do jogo de luzes e reflexos entre o ídolo e os fãs, travado na longa expectativa pelo estalo de gênio, pudesse ser lida numa só direção… quando sabemos que (na verdade?) nela se concentram muitas das dicções e contradições do filme, em que o mito Garrincha é surpreendido em sua duplicidade, em sua humanidade e sobre-humanidade, em que o povo é surpreendido em sua duplicidade, em sua glória e sua miséria, em que mesmo o cinema é surpreendido em sua duplicidade, em sua capacidade de velar e desvelar.

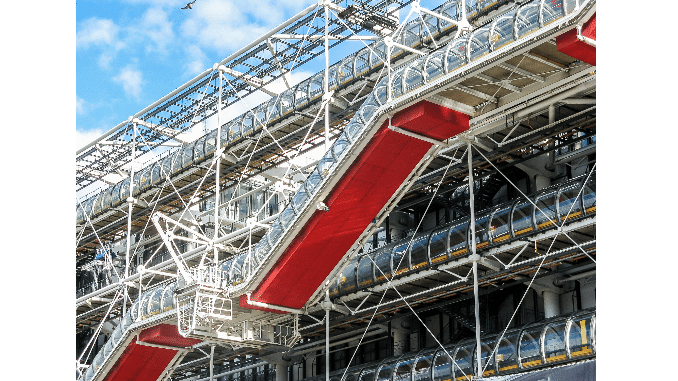

Cinema-verdade à parte,[15] uma das forças de Garrincha, Alegria do Povo reside na montagem altamente elaborada. E diversificada. Nela reencontramos tanto a montagem do primeiro díptico, O Poeta do Castelo e O Mestre de Apipucos, contínua, naturalista, – quando, por exemplo, o fusca, antes parado, ilhado pela multidão de fãs, abre a cena seguinte, chegando a Pau Grande, ou quando, nas comemorações de rua, os jogadores em carro aberto como que se encaminham ao palanque das autoridades, – quanto a montagem de Couro de Gato, preponderantemente ideológica.

Assim, depois do gol do Uruguai, de Barbosa se erguendo vagarosamente, custosamente, mais pesado que mil âncoras, marinheiros, de costas, fazem pensar tanto na traição da festa antecipada quanto na esquadra brasileira a fazer água… como a moça a seguir tomada, igualmente a fazer água… pelos olhos, chorosa. Durante o banquete, não custa recordar, é interrompida a música de Prokofiev, tão apropriada e festiva, pra dar lugar a rumores mal ouvidos, a Garrincha comendo alheio, mal visto, encoberto quase por outros convivas; conversas paralelas, sussurradas entre autoridades, entre um político e D. Hélder Câmara; Carlos Lacerda ao fundo (conspirando?), numa montagem a indicar que por trás das cortinas, das comemorações palacianas, corria também outro jogo — político, sério, grave.

A novidade mais visível é o emprego original das fotos de arquivos, cuja animação leva-as a se incorporarem quase que naturalmente ao filme, podendo ser encaradas como fotogramas redivivos. Assim, como já dissemos, as fotos de Garrincha, na abertura, vão imitando os dribles do jogador, à direita, à esquerda, recuando e avançando, brecando, no ritmo mesmo portanto das jogadas que consagrou o craque. A euforia dos jogadores em campo pela conquista do bi é outro feito da montagem animadora, verdadeiramente vivificadora, bem como a tristeza pela perda da Copa de 50, num ritmo lento e dolorido, acabando no recolhimento de um quarto de jogadores desolados, com malas no chão abertas, viradas e reviradas, as roupas jogadas.

Animadas pela montagem, as fotos às vezes congelam, e dão o que pensar, imobilizadas. Assim a foto das pernas de Garrincha e de um garrinchinha de pernas tortas, lado a lado, em seguida à exposição científica da “peculiaridade desse grande jogador”, faz pensar, em primeiro lugar, se se trata mesmo de “peculiaridade” e, em segundo lugar, por decorrência, se convém assentar a glória do País nessa suposta “peculiaridade” nacional. Pra acentuar quão prisioneiro da superstição (do atraso?) era o País, imediatamente em seguida do plano de JK, junto com amigos e assessores, todos presos ao rádio, entra uma foto de… presidiários. Nas comemorações de rua do bi, depois de levantada a taça (em filme), rompem fotos de mãos se estendendo, como que desesperadas por tocar a glória do Brasil, cedendo depois o foco aos rostos, igualmente aflitos, e por fim ao rosto de um menino, a espiar para o outro lado, o nosso, espantado, desentendido… Brasil glorioso – por isso?

Mas a montagem mais finamente ideológica ainda estava por vir. Em meio às comemorações palacianas, inesperadamente assomam (assombram, isto sim) duas aparições em foto de Lacerda. Como entendê-las?

Além de dar figuração ao apelido histórico de Corvo,[16] as duas aparições, uma mais sinistra que a outra, pelo zoom brusco (golpista?) da segunda, cifram a trajetória ascendente do publicista carioca, suas ambições presidenciais (entre planos de JK e Jango) e seu conspiracionismo militar. Entre um plano de Jango, com a taça na mão e cochichando a Garrincha, e um do Lacerda entre jornalistas e fotógrafos, ao fundo, surge o plano de um sentinela à porta, a guardar o palácio, – indigitando, explicitamente, a crise político-militar em curso no País, açulada pelo Corvo vivandeira. Pra rematar o mau augúrio, as abusões, verdadeiras visagens, mudam a atmosfera das festividades, carregando-a a ponto de prenunciar a violência, seja no futebol, exibida na sequência seguinte (quando se discute seu caráter de fenômeno de massa), seja na política, cuja ordem democrática, pra dizer o mínimo, se quebraria com a intervenção militar crocitada pelo Corvo.[17]

Se a montagem apurada pode contrariar o postulado do cinema direto, de um cinema-verdade puro, como explicar tamanho investimento na montagem? A falta de suficiente material filmado explica o recurso aos arquivos. Mas não explica tudo. Na raiz do recurso havia também a convicção estética, partilhada com boa parte do Cinema Novo, que montagem e verdade não se opunham necessariamente. Não só não se opunham, como quem sabe até, pelo contrário, talvez estivesse só a montagem, dialética, vertical, apostando no conflito entre imagem e som, apta a trazer à tona os abismos mais fundos da arte cinematográfica, os quais devia implicar toda reflexão séria sobre mitos populares.

De cabo a rabo montado, a ponto de praticamente animar, como vimos, os arquivos de foto, e intuindo talvez as dificuldades de lidar à esquerda com mitos populares, e lidar com eles sobretudo na posse de um veículo sedutor (mitificador?), Garrincha, Alegria do Povo não recua ante o conflito entre som e imagem. E um “deslize” simples abre o novo horizonte. A dada altura da quarta sequência, a narração over fala em cerveja como troféu pago pelos vencidos aos vencedores da pelada no Maracanãzinho de Pau Grande, e a cena no bar exibe Garrincha e os três amigos bebendo… coca-cola (sem a beber, a bem da verdade).

A contradição, por demais ululante, obriga a brecar. Quem diz a verdade? o som? a imagem? Em tal caso, a resposta é simetricamente ululante. E se impõe a questão: se paradoxalmente é a narração, mítica, edificante, desmentida pela imagem que mente (pois é coca e fingem beber)… em quem acreditar? Na impossibilidade de alinhamento automático a uma ou outra, sempre confortável, convém admitir ao menos que a verdade não reside inevitavelmente nas imagens, como poderiam ingenuamente supor à primeira vista os defensores mais ardorosos de um cinema-verdade absolutamente espontâneo.

Já em pleno exercício no Botafogo, na sequência seguinte, a imagem desautoriza a narração sonora, musical. O treinamento puxado, ao som de uma fuga bachiana, ironiza a situação, sem dúvida, a par de sugerir que o baile em campo depende de um duro danado. Ao mesmo tempo, o jogo da montagem também pode reproduzir outro jogo, mais especificamente a relação espetáculo e público. De cima, como se sabe, do ângulo da torcida, a música, alegria alegria, pode ser das esferas, já de baixo, de quem corre atrás de outra esfera… Sem prejuízo das ironias acionadas, o filme expõe o conflito, a contradição mesma entre imagem e som.

Com uma trilha desmentindo a outra, em quem acreditar? Mais ainda: o que estaria a propor esse jogo de desmentidos, tramado e exposto pela montagem? Levado às últimas consequências, não ficaria o filme todo sob suspeição?

Além das várias lições,[18] não será este, porém, um dos grandes méritos do documentário? Conflitando imagem e som, som e imagem, chamando a atenção justamente pra impossibilidade de adesão natural a um ou outra, não instituiria ele a verdade enquanto processo, enquanto construção? Montada, construída, não seria assim, pela montagem dialética, a única maneira de se aproximar do conhecimento?

O jogo da montagem, dialético, apostando na contradição, questionando a convergência, quase que naturalmente esperada, entre som e imagem, pode se desdobrar em outros momentos do filme. Assim, na penúltima sequência, depois de apresentar a teoria menos sensata do “seio ou ventre materno”, seguem-se cenas de verdadeira batalha campal, antecipadas por uma fila de policiais de olho na bola, a demonstrar que a disputa encerra uma violência latente (amorosa?); e a teoria “mais sensata” da sublimação, da frustração acumulada do povo, e de que se esperaria descarrego de energia, contracena com o enlevo dos torcedores, pacificados pelo órgão ao fundo.

E que falar do filme, então, capaz de levar o povo da maior alegria à maior tristeza? Tinha que relembrar 50 logo agora, depois de 62? E assim, em meio às efusivas manifestações pela conquista do bi, quando justamente se queria apagar a histórica derrocada? Coisa de comunista estraga-prazer?

Expondo enfim sem pudor as diferenças, as divergências, as contradições entre as bandas, não estaria o filme a reproduzir, em seu conflito interno, dilacerado, contraditório, a própria duplicidade do mito, do povo, do povo e sua bandeira? Não estaria a reproduzir a duplicidade mesma do cinema, do mito do cinema?[19]

As perguntas, a contrapelícula muitas delas, não têm necessariamente resposta no quadro complexo do filme. Mas o fato de estarem ali, quase como ácaro, o fato de exigirem acareação crítica, dá ideia do relevo e ousadia do documentário.

* * *

A resposta negativa à sentença buchada, trabalhada e retrabalhada ao longo do filme, poder-se-ia perguntar, com justa razão – teria sido de Joaquim Pedro? Teria sido mesmo uma resposta… pessoal, vale dizer, autoral? O filme não partiu de projeto original, convidado que foi a dirigi-lo, ao desembarcar no Brasil depois de seus estudos na Europa e nos Estados Unidos, por Luiz Carlos Barreto e Armando Nogueira; o roteiro virou opus a dez mãos; grande parte do documentário aciona fotos e filmes de arquivos; o texto narrado em voz over, com a assinatura de ambos a preceder a do diretor, e que serve de guia ao espectador, evoca aquele lirismo de arquibancada já conhecido nosso, mas meio constrangedor a quem sabe das origens do cineasta, nutrido desde o berço na melhor tradição de nossa poesia moderna. Seriam incontáveis enfim os senões à autoria[20] de Joaquim Pedro, isto pra não incorrermos em discussões mais tenebrosas, sobre até que ponto ou em que medida pode existir, sem comprometer em demasia o gênero – documentário de autor…[21]

Poderíamos alegar que em Garrincha se reconhecem ou apuram já certas marcas registradas do diretor, como o lirismo e a política, em articulação sóbria; a problematização dos temas em voga, como o povo e sua cultura, vista sob o duplo aspecto da “alienação” e da autenticidade; as alusões ao cenário político; a montagem elaborada, a seu modo dialética; o cinema com pendor reflexivo, investigativo; até o construtivismo meio maníaco, visível no detalhe, pois, no final, por exemplo, o camisa 7 só entra na rede a balançar, na clássica foto, depois do… sétimo gol!

Autoria à parte, porém, até onde se pode falar de autoria numa arte naturalmente coletiva como o cinema, podemos reconhecer no documentário uma matéria histórica capaz de configurar, para além ou aquém da unidade temática e/ou estilística, certa unidade objetiva, apta a repropor a questão em bases mais materialistas, certa unidade ético-política, digamos com Glauber Rocha, em introdução a livro manifesto lançado no mesmo ano do filme.[22]

A presença viva da história, que tanto ajuda a esclarecer os debates estéticos, não estava evidentemente à mostra, nem à disposição. Foi como que se revelando, graças em grande parte aos próprios trabalhos artísticos, à medida que se cavavam e escavavam seus fundamentos. Bem ou mal, certo ou errado, o que se achava e grassava era um país colonizado, um povo pobre, alienado, subdesenvolvido, mas potencialmente rico, capacitado pra decidir de seu próprio destino, como aliás o fazia um povo próximo e irmão, o cubano, cuja revolução então recente inspirava fiéis por toda a parte.

Não é à toa pois que muito do que distingue a década de 60 se deve ao impulso revolucionário que tomaram as artes no período. E muito menos à toa ainda, em quadra pré-revolucionária, que avulta para os artistas e intelectuais de esquerda, sob a necessidade ou a vontade de descer ao povo, com todos os equívocos, a questão da cultura popular, e com todas as diferenças, de arte pra arte, de autor pra autor, de obra pra obra. Fictícia ou ficcionada, criada ou imitada, reciclada ou revolucionada, negada ou afirmada, tudo se podia dizer e fazer, menos ignorá-la.

O debate estético e político acerca da cultura popular, em sua unidade diversa, do teatro ao cinema, passando pela literatura, pelas artes plásticas, pela música, não era novo. A questão, de natureza complexa em ex-colônias, tem raízes fundas no Brasil, podendo-se remetê-la ao Modernismo, ao Romantismo mesmo, senão ao Arcadismo e à Conjuração Mineira, guardadas sempre as devidas proporções, em que se começa a gestar o “povo” e a “nação”.[23]

A novidade, por assim dizer, é que o avanço do movimento social nos anos 60, empolgado por uma década desenvolvimentista, politizou a questão, transformando-a em questão nacional, vale dizer, em questão de libertação nacional, mais ou menos em coro com a promessa cubana e o terceiro-mundismo ascendente. A “situação colonial”, como a exprimiu Paulo Emílio em artigo famoso de 1960,[24] dava o tom das discussões, e o cinema que se desejava, e que vinha fermentando desde os congressos dos anos 1950, e começou a acontecer nos filmes de Nelson Pereira dos Santos, explodiu com o Cinema Novo, o qual se afastava das teses cepecistas mais dogmáticas, mas não podia se furtar a sua gravitação histórica, quando rondava o espectro do popular (espírito do tempo?).

Qual a saída? ou as saídas? Respeitáveis, claro, compromissadas que deviam estar, por princípio, com o novo cinema. Uma delas, a fornecia o próprio Nelson Pereira, com sua lírica popular, seu canto do homem do povo, que deita raízes na agitação cultural do comunismo militante e encontra terreno fértil na década de 1950 e de 1960.[25] A tentação nelsoniana era grande, e Couro de Gato já realizara, em parte, esse caminho do geral ao particular, do social ao individual, sem perdê-los de vista, a nenhum dos termos.

Garrincha, ou Mané, como bandeira do povo, sem deixar de reviver a humildade do Poeta do Castelo, reencarna também outro poeta popular, o Espírito da Luz Soares, do Rio, Zona Norte, de 1957, interpretado por Grande Otelo e inspirado na vida de Zé Kéti. O sambista de morro, o poeta do povo, cuja dor e alegria cantava sua música, canta o filme de Nelson Pereira. Se em Rio, Quarenta Graus, de 1955, se canta o povo e sua luta, noutro, dois anos depois, se canta também o seu cantor, unidos que estão, ele e seu povo, num só espírito.

Não é preciso dizer que a mesma comunhão, poética e política, reencontramos no filme de Joaquim Pedro. A mesma comunhão… nelsoniana. Dúvida? Apenas retórica, e de passagem, de personagem apenas, quando Espírito retorna de trem do apartamento de Moacyr, onde se dá o desencontro com a cultura erudita. Ao sentar-se no trem, tira o maço de músicas do bolso, olha-o desconsolado e ameaça arremessá-lo janela fora. Mas, ao ouvir, pela conversa paralela, como estava o samba enraizado na vida popular, sua dúvida como que se dissipa, e volta ele a afirmar sua cultura, e a de seu povo, começando a entoar novo hino, um novo samba, em sequência inesquecível.

Não duvidava o diretor de Vidas Secas? Penso que não, visto que a integridade de seus dois primeiros filmes, quase milagrosa, a ponto de constituírem autênticas relíquias do Rio antigo,[26] deriva decerto de sua convicção profunda na força do povo brasileiro.

Havia outra saída?

Havia Glauber Rocha, que, com seu Barravento, de 1962, mergulhara na religiosidade popular numa aldeia de pescadores na Bahia, e com seu Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, em andamento então em 1963, viajava aos fundões da “alienação”, peregrinando sertão adentro atrás do messianismo de cruz e espada. Nele prevalece também a ambiguidade no tratamento do tema, afirmado e negado a um só tempo, internalizando, nas palavras de Ismail Xavier, o “duplo movimento de valorização—desvalorização do ‘popular’”.[27]

Havia mais saída? Havia que cavar e cavar… sem alarme.

Diverso caminho talvez fosse problematizá-lo, como já fizera de certa forma com O Poeta do Castelo e O Mestre de Apipucos, quando, reunidos em díptico o primo pobre e o primo rico, o álbum de família acabou revelando as preferências populares do retratista, e com Couro de Gato, mais visivelmente, não só ao exibir certas vísceras do Carnaval, mas também ao descartar, pressuposta a experiência da miséria, o discurso mecanicista da “conscientização” e “politização”.

Tocando em tema espinhoso, problematizando a cultura popular, e nacional, Garrincha, Alegria do Povo tocava os limites de diversos mitos, do mito popular, do mito do povo, do mito do cinema. Retornaria a eles, sem dúvida, como carma que cabe a todo cineasta político, mas em registro erudito, mobilizando suas fontes literárias, tomando definitivamente o caminho que o distinguiria — de filmar o infilmável.[28]

*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de Ver Navios (e-galáxia, 2021, 2.ª edição, revista).

Publicado originalmente, sob o título “Mané, bandeira do povo”, na revista Novos Estudos Cebrap n.º 67 (nov/2003).

Referência

Garrincha, alegria do povo

Brasil, 1962, documentário, 58 minutos.

Direção: Joaquim Pedro de Andrade.

Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, Luiz Carlos Barreto, Armando Nogueira, Mário Carneiro e David E. Neves.

Produção: Luiz Carlos Barreto e Armando Nogueira.

Narração: Heron Domingues.

Montagem: Nello Melli e Joaquim Pedro de Andrade.

Fotografia: Mário Carneiro.

Estreia em circuito comercial: Rio de Janeiro, 29 de julho de 1963.

Notas

[1] “Modernidade e revolução”, Afinidades seletivas (org. de Emir Sader e trad. de Paulo Castanheira, São Paulo, Boitempo, 2002).

[2] Eis o trecho cantado, e declamado: “Meu Brasil glorioso,/ és belo, és forte, és um colosso;/ és rico pela própria natureza./ Eu nunca vi tanta beleza!/ Denominada Terra de Santa Cruz,/ oh pátria amada, terra adorada, terra de luz!”

[3] Para efeitos de nossa análise, eis as sequências do filme (de 58min, não de 70, como costuma constar em diversas fichas), e o tempo médio de cada uma: 1.a) Abertura (ou a buchada oferta) (5min): a) início dos créditos; b) fotos de Garrincha; c) frase de Nélson Rodrigues; d) a cidade a bater bola; e) créditos; 2.a) O povo e sua alegria (11min): a) vestiário do Botafogo; b) torcida; c) jogos/ comemoração de campeonato; 3.a) A popularidade de Garrincha (3min): a) depoimento do jogador (retrato da humildade); b) teste no centro da cidade; 4.a) Pau Grande, ou a vida bucólica (5min): a) a casa de Garrincha/ família, mainá/ visita de políticos; b) pelada e “cerveja” (coca-cola) com os amigos de infância; c) começo na fábrica de tecidos/ o Esporte Clube Pau Grande; 5.a) No Botafogo, ou o futebol profissional (4min): a) treinamento; b) concentração; 6.a) Depoimento médico, ou o “caso Garrincha” (1min); 7.a) A superstição nacional (1min): a) D. Delfina: b) JK; 8.a) Garrinchíada, ou a epopeia da Copa de 62 (12min): a) os jogos; b) final de 58; c) final de 62; 9.a) Das comemorações (3min): a) festa popular; b) festa palaciana; 10.a) O fenômeno do futebol, e as duas teorias (9min30): a) final de 50: festa e frustração; b) duas teorias (psicanalítica e psicossocial)/ batalha campal/ alegria campal/ melancolia campal; 11.a) Final, ou a tomada do Maracanã (4min): a) chegada de torcedores; b) gols do ídolo reprisados; c) foto de Garrincha na rede.

[4] “Povo de garrinchas” pode ser visto, linguisticamente falando, como idiomatismo, ou idiotismo, expressão que é de natureza intraduzível, — idiomática, numa palavra. Expressão de utopia pessoal, o autor de “povo de garrinchas” passa, portanto, sempre em termos linguísticos, por uma espécie de idiota da subjetividade.

[5] A crer em Nascentes (segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa) e no Aurelião (cf. “cambaxirra”), não é só poética, mas etimológica, a aproximação. Garrincha, ou garriça, ou cambaxirra, oriundo de “camba” (“negro”) + “xirra”, ou “xilra” (“andorinha”), equivaleria, em tupi-guarani, a “andorinha negra”.

[6] O reconhecimento musical, por cujas eventuais cacofonias não se deve responsabilizá-lo, esteve a cargo do jovem e generoso mestre Guilherme de Camargo.

[7] À exceção da abertura e do final, comandados pela música, “Brasil glorioso” e “O império desce”, respectivamente, podemos dividir em nove blocos temáticos o texto narrativo do filme: 1.º) a nomeação poética; 2.º) a popularidade de Garrincha; 3.º) a vida bucólica em Pau Grande; 4.º) a vida dura no Botafogo; 5.º) o “caso” Garrincha; 6.º) a superstição nacional; 7.º) Garrinchíada, ou a epopeia do bi; 8.º) o discurso do general; e 9.º) o fenômeno do futebol, ou as duas teorias.

[8] “Mané Garrincha foi um desses ídolos providenciais com que o acaso veio ao encontro das massas populares e até dos figurões responsáveis periódicos pela sorte do Brasil, ofertando-lhes o jogador que contrariava todos os princípios sacramentais do jogo, e que no entanto alcançava os mais deliciosos resultados. Não seria mesmo uma indicação de que o país, despreparado para o destino glorioso que ambicionamos, também conseguiria vencer suas limitações e deficiências e chegar ao ponto de grandeza que nos daria individualmente o maior orgulho, pela extinção de antigos complexos coloniais?” (Carlos Drummond de Andrade, “Mané e o sonho”, Quando é dia de futebol, Rio de Janeiro, Record, 2002, p. 217).

[9] Roland Barthes, Mitologias (trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza, Rio de Janeiro/ São Paulo, Difel, 1978).

[10] Eis o trecho cantado, ou melhor, o que pudemos dele distinguir: “O Império desce,/ pra mostrar lá na cidade,/ que tem valor,/ mas não tem vaidade./ Não há separação/ […] / porque a força,/ é a união que faz./ Por isso a nossa escola,/ quando desce, graças a Deus,/ a vitória sempre traz”.

[11] Ver a interpretação de Macunaíma por Ismail Xavier, Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal (São Paulo, Brasiliense, 1993). Em sua crítica da malandragem nacional, o filme constitui outro exemplo da passagem das “alegorias da esperança” às “alegorias do desengano”.

[12] “Para se fazer um filme desse tipo, onde se procura apanhar a realidade espontânea quando e onde ela acontece, é preciso que se tenha realmente um equipamento portátil, leve, discreto, para que não seja percebido, sem interferir ou alterar a realidade. Embora já exista esse equipamento, principalmente por influência do mercado da TV, nós, aqui no Brasil, não o temos (…) Os filmes que temos feito, Garrincha por exemplo, se ressentem muito disso. Se eu tivesse a possibilidade de explorar o campo do som falado, do conceito, poderia realizar muito mais. As cenas que tentei fazer no exterior, de onde o som realmente provinha, ficaram muito falhas em matéria de técnica. Fui obrigado a abandoná-las. O máximo que pude fazer foi entrevista no estúdio, sem esconder, aliás, que era entrevista. Perguntava, ouvia e registrava som e imagem. De qualquer forma, mesmo com equipamento moderno, o problema não fica inteiramente superado, porque a câmera sempre perturba, havendo necessidade de uma técnica particular para cada estilo de filme” (“O cinema-verdade”, entrevista de Joaquim Pedro e Mário Carneiro a Marialva Monteiro e Ronaldo Monteiro, Revista de Cultura Cinematográfica, Belo Horizonte, s.d. [provavelmente 1963], p. 138).

[13] Retórica à parte, dixit Glauber: “Garrincha é um tipo de cinema verdade e não cinema verdade como um tipo de cinema” (Revisão do cinema brasileiro, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963, p. 123, grifos do autor).

[14] Como cobra, em artigo da época, um crítico mais purista: “(…) O cinéma-verité é, antes de mais nada, um documento autêntico e sincero sobre um aspecto qualquer da realidade.// Garrincha, alegria de um povo [sic] foi apresentado pelos autores como exemplar de cinéma-verité [sic]. O objetivo proposto era, portanto, o de fornecer um documento sobre o dia a dia do jogador de futebol, dos seus contatos com a profissão, de sua vida familiar, de sua posição diante do público entusiasta. Mas vamos aos fatos. O filme mostra, de início, uma série de jogos do Botafogo, focalizando alguns belíssimos goals de Garrincha. Vemo-lo depois na sua modesta habitação, dançando twist com as filhas. Seguimos uma sua passagem pelo centro do Rio, descoberto logo por dezenas de admiradores. Há uma breve entrevista com o jogador e umas declarações do médico botafoguense. Começa longa documentação sobre os campeonatos mundiais em que Garrincha atuou e, não se sabe por quê, também o de 1950, em que o Brasil perdeu para o Uruguai. A sequência das maltratadas atualidades é cortada por planos de torcedores que vibram ou sofrem nas arquibancadas do estádio. Assim terminam os longos 70 minutos [sic] de Garrincha, alegria de um povo [sic]; o material disponível daria, no entanto, para um bom documentário de curta-metragem sobre o futebol no Brasil.// É o momento de perguntar: onde a vida do jogador tomada ao vivo, nas conversas espontâneas, nas atitudes imprevistas dos vestiários, dos bares, das ruas? Onde a psicologia dos torcedores com aqueles deliciosos comentários que se ouvem nos finais de jogos e que exprimem toda uma paixão? Onde a chave realística, repetida mil vezes sob ângulos sempre diversos, que permite ao espectador atravessar a superfície dos seres humanos e das coletividades, penetrando-lhes o interior, passando das meras aparências àquilo que realmente é?// Não julgamos os méritos do filme de Joaquim Pedro. Criticamos a pretensão ingênua e apressada de chamá-lo cinéma-verité [sic], como se a definição equivalesse ao simples gesto de vestir um paletó (…)” (José F. de Barros, “Brasil leva cinema a Sestri Levante”, Revista de Cultura Cinematográfica, op. cit., p. 74-75).

[15] Para uma panorâmica esclarecedora do novo documentário, quando o diretor se familiarizou com as técnicas do cinéma-verité, ou cinema direto, ver Luciana Araújo (op. cit., esp. a seção “Nova York” do cap. 4, “Temporada no exterior”, p. 126-130).

[16] “É importante assinalar que, nesta ocasião, a virulência de Lacerda no combate a Vargas atingiu tal ponto que o jornalista acabou fornecendo a Samuel Wainer um pretexto para este se vingar da campanha desencadeada no ano anterior contra a Última Hora. Assim surgiu a alcunha de ‘Corvo’, que ele carregaria por toda a vida. // Na verdade, o apelido se originou de uma charge do cartunista Lan, publicada na Última Hora, em 25 de maio de 1954 (…)// Lacerda (…) também compareceu ao sepultamento [do cronista policial Nestor Moreira, vítima de uma surra policial], todo vestido de preto. Com lágrimas nos olhos, discursou à beira do túmulo, condenando a violência policial (…) Samuel Wainer, que também comparecera à cerimônia, descreveu a Lan o que lhe lembrara a figura de Lacerda, pedindo ao cartunista que caracterizasse seu desafeto como um corvo à beira do caixão. O desenho fez tanto sucesso que foi novamente publicado no dia 27 de maio e, desde então, o jornalista não mais se livrou daquele apelido” (Marina Gusmão de Mendonça, O demolidor de presidentes — a trajetória política de Carlos Lacerda: 1930-1968, São Paulo, Códex, 2002, p. 146).

[17] Luciana Araújo levanta outra interpretação, sugestiva, não necessariamente antagônica: “(…) creio que o filme comenta, através da figura de Garrincha, sua própria [do diretor] proximidade com o poder. A inclusão do Banco Nacional de Minas Gerais (financiador do filme, que surge nos créditos de agradecimentos) é escancarada demais para ter razões apenas financeiras. Da mesma forma, a insistência em focalizar Carlos Lacerda (em fotos e filmes) excede o tratamento que vinha sendo dado aos demais políticos (inclusive presidentes, mais poderosos que Lacerda). Talvez nesses momentos esteja sendo insinuada uma sutil relação entre o espetáculo cinematográfico e o do futebol, entre cineasta e jogador. Em comum, o comprometimento com o poder, que viabiliza (ou incentiva) o espetáculo através de financiamentos” (op. cit., p. 151).

[18] “(…) nessas condições nós não usávamos luz artificial, filmávamos as coisas como elas aconteciam, e tínhamos várias câmeras. Essa foi uma das inovações do filme, imediatamente adotada, na semana seguinte até, pelo Carlos Niemeyer, naquele Canal 100 (…) Ele usava uma câmera única em plano de conjunto. Quando ele viu as nossas filmagens com cinco câmeras dispostas de várias maneiras, adotou essa tática imediatamente. Passou a montar algumas cenas, como até hoje faz, evitando, em geral, a montagem que eu fiz no Garrincha e repetindo as cenas no conjunto para que os aficionados pelo futebol possam vê-lo de vários ângulos, as jogadas inteiras, sem o corte cinematográfico ocorrendo no meio, que era uma característica do Garrincha” (“O conflito na relação cineasta/diretor de fotografia”, entrevista de Joaquim Pedro de Andrade, editada por David França Mendes e transcrita do vídeo por Adriana Lutf, Dimensões, ano I, n.º 0, 1992, p. 19).

[19] A seu modo, meio atabalhoadamente, tocou Glauber nas questões mais complexas do filme, a par de defender o novo cinema (paradoxalmente?) como novo mito popular: “Garrincha, porque seus autores são conscientes do cinema (e consequentemente de todo o processo brasileiro), incorpora os primeiros indícios de um cinema desmistificador que parte dos próprios mitos populares: um cinema que se indica como novo mito do povo em substituição aos mitos que ele mesmo destrói na sua forma de revelar, conhecer, discutir e transformar” (op. cit., p. 124).

[20] Para ver as aporias do tema quando tratado em âmbito idealista e/ou formalista, cf. de Jean-Claude Bernardet O autor no cinema — a política dos autores: França, Brasil anos 50 e 60 (São Paulo, Brasiliense/Edusp, 1994). Nas páginas dedicadas a Glauber, topa Jean-Claude com outra visão de autoria, cujo desenvolvimento poderia encaminhar a discussão a terreno menos subjetivista.

[21] Ou, nas palavras do diretor: “Realmente há uma diferença muito grande na divisão de trabalho e de responsabilidade entre a realização de filmes documentários de caráter jornalístico ou não e a de ficção, de roteiro. Uma das partes fundamentais do cinema verdade fica a cargo do câmera-man, ou do gravador-de-som. É muito difícil para o diretor fazer um filme desse tipo, mesmo que disponha de um câmera-man que cumpra suas ordens rapidamente. Geralmente, o que acontece é o diretor ser também o câmera-man ou o gravador-de-som. É como se obtém melhor resultado. Os técnicos, nesse caso, identificam-se com os criadores, os intelectuais. É, portanto, um trabalho de equipe muito mais pronunciado, muito mais verdadeiro que no outro tipo de cinema. Garrincha é o resultado de um trabalho conjunto de muitas pessoas, inclusive na montagem, pelo grau muito maior de improvisação. Grande parte da criação é improvisada ou na tomada de cena, ou na gravação, ou na montagem. Ao contrário do que ocorre com o filme de ficção (“O cinema-verdade”, op. cit., p. 52-53).

[22] “O autor é o maior responsável pela verdade: sua estética é uma ética, sua mise-en-scène é uma política” (Glauber Rocha, op. cit., p. 14). E “a moral do ‘cinema novo’ brasileiro”, — complementa adiante, reunificando ética, estética e política, — “é fatalmente revolucionária” (id., p. 44).

[23] Só pra dar uma ideia do abacaxi, — na impossibilidade pessoal de reconstituir seu curso histórico sinuoso, com diversas configurações e reconfigurações, — aprendemos que apenas de 60 a 80 se apontam três constelações distintas, de acordo com o Centro de Estudos de Arte Contemporânea (Ceac), responsável pela publicação dos vários números da Arte em Revista, um balanço efetuado nos finzinhos de 70 com nítido propósito de intervenção política e cultural. Passado o início alvissareiro e o sombrio final da década de 60, por obra do golpe e do endurecimento do regime pós-68, a abertura política levava a repensar ou a retomar até — criticamente — o trajeto brutalmente interrompido. Nova ilusão? Quem quiser descascar o “fruto recendente”, e que continua a cheirar até hoje, pode começar pelos Seminários de Marilena Chauí, datados de 1983, que dão uma panorâmica da formidável empreitada. O livro integra uma coleção preciosa, O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, lançada pela Brasiliense no início da década de 80, e resulta, como indica o nome, de discussões travadas no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Funarte. Além dele e do livro de Maria Rita e Jean-Claude, já citado, constam ainda da coleção Teatro (de José Arrabal e Mariângela Alves Lima) e Televisão (de Carlos Alberto Pereira e Ricardo Miranda), ambos de 83; Artes Plásticas e Literatura (de Carlos Zilio, João Luiz Lafetá e Ligia Chiappini Moraes Leite) e Música (de Enio Squeff e José Miguel Wisnik), datados de 82. Pra uma excursão didática sobre o tema, ver também, de Sebastião Uchoa Leite, “Cultura popular: esboço de uma resenha crítica”, Revista Civilização Brasileira, n.o 4, setembro/65, p. 269-289.

[24] “Uma situação colonial”, Arte em Revista 1, jan-mar/79, p. 11-14.

[25] Marcelo Ridenti, Em busca do povo brasileiro — artistas da revolução, do CPC à era da TV (Rio de Janeiro, Record, 2000).

[26] Cf. “Relíquias do Rio antigo”, na revista Cinemais n.o 35, artigo de minha autoria sobre Couro de Gato, o curta de 1961/62 de Joaquim Pedro, espécie de episódio, primoroso, por sinal, da lírica popular inaugurada por Nelson Pereira com seus dois primeiros filmes.

[27] E prossegue o crítico: “Seguindo a tendência geral, [os dois filmes de Glauber] elaboram a crítica das representações das classes dominadas na base do conceito de ‘alienação’. Mas, contendo em si um movimento de afirmação dessas representações como resistência, lugar de uma identidade a ser tomada como ponto de partida, esses filmes se marcam também pela adesão e elogio. Assumem, para valer, as significações por elas elaboradas e buscam nelas alguma lição sobre a experiência, não apenas a forma ‘comunicativa’ [pregada pelo CPC]” (Sertão mar, op. cit., p. 162).

28] Cf. artigo de minha autoria, “A estreia de Joaquim Pedro: gigante adormecido e Bandeira popular”, na Revista USP n.o 63, set/out/nov/2004.