Por RAFAEL VALLES*

Comentário sobre a trajetória intelectual do roteirista de cinema francês, recém-falecido

Escrever sobre Jean-Claude Carrière não é fácil. Assim como são muitos os caminhos para entender a sua trajetória artística, são poucas as alternativas para não cair em superlativos. Escritor, ensaísta, dramaturgo, diretor, ator, roteirista, todos esses vieses levam-nos para alguma faceta da sua obra. Se quisermos nos concentrar na sua atividade como roteirista, a tarefa também não é nada simples. Ao longo de seis décadas, foram mais de 100 roteiros escritos entre curtas e longas, filmes para cinema e televisão, obras originais ou adaptadas.

Se levarmos em conta os realizadores com quem trabalhou, podemos percorrer tranquilamente os grandes nomes da história do cinema, como é o caso de Luis Buñuel, Milos Forman, Jean Luc Godard, Louis Malle, Nagisa Oshima, Héctor Babenco, Peter Brook, Carlos Saura, entre outros. Sobre a obra de autores literários que adaptou para o cinema, a lista também é considerável, indo desde Um amor de Swann (Marcel Proust), passando por A insustentável leveza do ser (Milan Kundera), chegando a Belle de Jour (Joseph Kessel), Memorias de mis putas tristes (Gabriel Garcia Marquez), entre outros.

No entanto, em meio a tamanhos méritos por uma trajetória irretocável, detenho-me aqui em aspectos que talvez possam não ser tão visíveis, mas que também caracterizam a trajetória desse francês nascido em 1931, que infelizmente nos deixou no dia oito de fevereiro. Um primeiro ponto a se destacar é a sua discrição. Carrière dedicou grande parte da sua trajetória para uma arte que é efêmera por natureza, para um ofício que são poucas as pessoas que irão ler (em termos gerais, a leitura de um roteiro se restringe à direção, à equipe técnica e aos atores que farão o filme).

A imagem que ele e Pascal Bonitzer colocaram logo na introdução do livro Prática Do Roteiro Cinematográfico é irretocável nesse ponto: “Frequentemente, ao final de cada gravação, os roteiros encontram-se nas cestas de lixo do estúdio. Estão rasgados, amassados, sujos, abandonados. Poucas são as pessoas que conservam um exemplar, menos ainda as que mandam encadernar ou os colecionam. Dito de outra maneira, o roteiro é um estado transitório, uma forma passageira destinada a metamorfosear-se e desaparecer, como a lagarta que se converte em borboleta (BONITZER, CARRIÈRE, 1991, p.13).

Existe, nesse entendimento, uma discrição e uma consciência. Seguindo um dos primeiros ensinamentos que recebeu sobre cinema – do realizador Jacques Tati e da montadora Suzanne Baron –, Carrière reivindica a necessidade de que o roteirista tenha plena consciência sobre como os filmes são feitos. Esse conhecimento faz com que a escrita de um roteiro consiga adequar-se às especificidades da própria linguagem cinematográfica e às transformações pelas quais a obra passará para alcançar a sua forma definitiva.

Como afirma Carrière, “além de se defrontar com essas sujeições, com essa passagem obrigatória pelas mãos de atores e técnicos, é necessário possuir uma qualidade especial, difícil tanto de adquirir como de manter: a humildade. Não só porque o filme pertence com mais frequência ao diretor, e somente o nome dele será glorificado (ou difamado), mas também porque a obra escrita, depois de manuseada e utilizada intensamente, será finalmente posta de lado, como a pele da lagarta. Em algum ponto do processo, o roteirista deve ser capaz de se distanciar da devoção pelo seu trabalho, transferindo todo o seu amor para o filme” (2014, p.137).

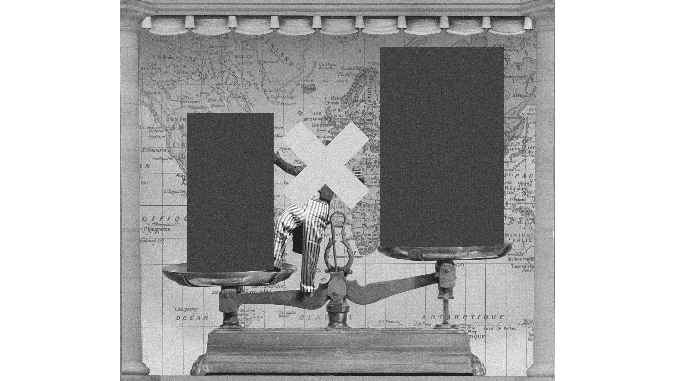

É a partir desse exercício contínuo de discrição e humildade que também podemos identificar outra das facetas de Carrière: elaborar os roteiros dos filmes em parceria com os próprios realizadores. Foi assim que ele trabalhou ao longo de “treze anos com Pierre Etaix, vinte anos com Buñuel e dezesseis anos com Peter Brook” (GONÇALVES FILHO, 2001, p.118). A sua trajetória também mostra uma parceria contínua com realizadores como Milos Forman e a família Garrel (Philippe e o filho Louis). Isso não é necessariamente uma comprovação de um processo pacífico e tranquilo (qual processo de criação seria?), mas essa longevidade nas parcerias comprova um valor da própria personalidade agregadora de Carrière.

Sobre esse aspecto, ele fez um interessante comentário no livro A linguagem secreta do cinema: “o roteirista deve não apenas aprender a mergulhar em suas próprias profundezas obscuras durante o ato de escrever, mas também ter a coragem de expor-se para seu parceiro. Deve ter a coragem de sugerir esta ou aquela ideia específica (…) precisa se submeter a um exercício interminável de despudor” (2014, p.153). A consequência disso? O reconhecimento de quem buscou com ele esse despudor.

Naturalmente nos vem à cabeça o que foi uma das grandes parcerias da história do cinema: Buñuel e Carrière. No livro de memórias Meu último suspiro, é possível encontrar um considerável reconhecimento do cineasta espanhol ao roteirista francês: “Para quase todos os meus filmes (com exceção de quatro), precisei de um escritor, um roteirista, para me ajudar a colocar argumento e os diálogos preto no branco. Ao longo de toda a minha vida trabalhei com 28 escritores diferentes. (…) Aquele com quem mais me identifiquei foi sem dúvida Jean Claude Carrière. Juntos, a partir de 1963, escrevemos seis filmes” (2009, p.338).

A chave para entender o sucesso dessa parceria também passa por como ambos conceberam clássicos como O diário de uma camareira (1964), O discreto charme da burguesia (1972), Esse Obscuro Objeto do Desejo (1977). Na sua biografia, Buñuel afirma um fator preponderante para a elaboração de uma boa história: “o essencial num roteiro me parece ser o interesse por uma boa progressão, que não deixa a atenção do espectador em repouso em nenhum instante. Pode-se discutir o conteúdo de um filme, sua estética (se ele tiver uma), seu estilo, sua tendência moral. Mas ele não deve nunca entediar” (2009, p.338).

Nunca entediar o espectador

O ponto em comum entre Buñuel e Carrière está no entendimento de que o cinema é progressão, envolvimento, desejo. Tanto através dos roteiros adaptados como dos originais, Carrière entendia que “a história começa quando aquele ou aquela a quem você aperta a mão adquire, com isso, uma opção sobre seus mais íntimos pensamentos, sobre seus desejos mais ocultos, sobre o seu destino” (BONITZER; CARRIÈRE, 1991, p.131).

Assim, ele e Buñuel conduziram-nos à condição de voyeurs diante da escolha de Severine em tornar-se A bela da tarde. Nessa obra, somos cúmplices das escolhas de uma dona de casa infeliz que decide passar as tardes como prostituta num bordel. Acompanhamos os seus ímpetos, os receios em ser descoberta, a descoberta de um caminho para atender aos seus desejos mais secretos.

Chegamos aqui a um último ponto. A discrição de Carrière também se alia ao refinamento das suas narrativas. Mesmo com roteiros tão distintos entre si, não se espera dos seus trabalhos reviravoltas mirabolantes, golpes baixos para ganhar a atenção do espectador ou esquematismos estruturais “a la Syd Field”. Como ele próprio afirma em A linguagem secreta do cinema, quanto menos se sinta a forma do roteiro no filme, maior será o seu impacto. Para defender essa concepção, Carrière fez uma analogia com o trabalho dos atores. “Prefiro atores cuja interpretação não vejo, nos quais o talento e a habilidade deram lugar a uma qualidade mais íntima. Não gosto de dizer: como ele atua bem! Prefiro que o ator me faça chegar mais perto dele; prefiro esquecer que ele é um ator e deixar que ele me transporte – como ele mesmo foi transportado – para um outro mundo. Não gosto de ostentações, efeitos, truques e maquiagem extraordinários. O mesmo vale para o roteiro. E, é claro, para a direção. A grande arte nunca deixa pistas” (2014, p. 177).

Carrière foi um roteirista que não procurou “carregar nas tintas”. Mesmo no que talvez seja um dos roteiros mais marcadamente autorais da sua trajetória, é possível encontrar esse refinamento do seu estilo. Em O discreto charme da burguesia, Buñuel e Carrière deslocam-nos a todo momento para situações surrealistas, intimam-nos a imergir no universo de um grupo de burgueses que vivem de frivolidades e convenções sociais, indiferentes a um mundo em convulsão que os cerca. Cada movimento nesse filme remete-nos a sua autoria.

No entanto, o sarcasmo buscado pelos autores acaba conduzindo a narrativa com sutileza, com um tom de estranhamento que nos indaga e, ao mesmo tempo, nos seduz. A síntese disso pode ser entendida na processo de escolha do título. Assim comenta Buñuel: “Durante o trabalho no roteiro, não pensamos um só instante na burguesia. Na última noite (…) decidimos descobrir um título. Um dos que eu cogitara, em referência à carmagnolle, era ‘Abaixo Lênin ou A Virgem da estrebaria’. Outro, simplesmente: “O charme da burguesia”. Carrière chamou minha atenção para o fato de que faltava um adjetivo e, de mil, “discreto” foi o escolhido. Parecia-nos que, com esse título, O discreto charme da burguesia, o filme ganhava outra forma e quase outro fundo. Olhávamos para ele de um jeito diferente” (2009, p.344).

É por essas e outras que a história do cinema também se escreve a partir da “história secreta” contida na elaboração dos roteiros. Com a sua discrição habitual, Carrière é um dos protagonistas dessa história.

*Rafael Valles é escritor, documentarista, docente e pesquisador.

Referências

BONITZER, Pascal; CARRIÈRE, Jean Claude. The end – práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1991.

BUÑUEL, Luis. Meu último suspiro. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

CARRIÈRE, Jean-Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.

GONÇALVES FILHO, Antonio. A palavra náufraga. São Paulo: Cosac Naify, 2001.