Por GILBERTO LOPES*

Rússia, China e Estados Unidos

Milhares de pessoas marcharam na quarta-feira passada, 24 de março, em Buenos Aires, lembrando das cerca de 30 mil pessoas assassinadas ou desaparecidas, no 45º aniversário do golpe militar de 1976. “Nunca senti meu filho tão perto como este ano. Ele fazia parte desse grupo, pouco nomeado, de mais de dez mil presos políticos, de milhares de assassinados por uma ditadura genocida”, disse Lita Boitano, presidente da organização Familiares dos Desaparecidos ou Presos por Razões Políticas na Argentina.

Documentos recentemente desclassificados do National Security Archive revelaram o envolvimento do governo norte-americano no golpe que derrubou Isabel Perón em 24 de março de 1976. Os documentos mostraram como o então diretor da CIA – e mais tarde presidente dos EUA –, George H. W. Bush, informou o presidente Gerald Ford sobre o golpe duas semanas antes. O governo dos Estados Unidos garantiu aos militares argentinos que reconheceria o novo regime. O Departamento de Estado indicou, em privado, que os militares governariam por um longo período e com uma severidade sem precedentes. Como efetivamente ocorreu.

O mesmo apoio que tinham dado ao golpe militar no Brasil, em 1964; no Uruguai, em junho de 1973, e no Chile, em setembro do mesmo ano, todos responsáveis por milhares de assassinatos, torturas e desaparecimentos de opositores políticos. Ditaduras que, também com apoio norte-americano, criaram mais tarde a “Operação Condor”, com a qual coordenavam suas operações no Cone Sul.

Apoiaram os militares argentinos até 1983, depois que a ditadura, já enfraquecida, tentou, com o assalto às Ilhas Malvinas ocupadas (pelos britânicos), despertar um sentimento patriótico no país. Na ocasião, Washington prestou apoio à Inglaterra. Facilitou o afundamento do cruzador Belgrano – causando a morte de 323 marinheiros, de seus pouco mais de mil tripulantes – e o triunfo de seu aliado.

A guerra durou dois meses e meio. A derrota precipitou o fim da ditadura militar e consolidou o papel da primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. Pouco a pouco, a tragédia enfrentada pelos argentinos nas mãos dos militares foi sendo conhecida. Foram descobertos os centros de tortura, o sequestro de bebês nascidos em cativeiro, os procedimentos utilizados para atirar os corpos dos opositores capturados no Rio da Prata, por vezes ainda vivos.

Passaram-se 45 anos

Fico imaginando que há 45 anos – exatamente na mesma hora em que hoje o presidente Joe Biden anunciou, numa conferência de imprensa na Casa Branca, que irá responsabilizar a China pelas violações dos direitos humanos – um comitê de crise acompanhava de perto o assalto ao poder que eles tinham ajudado a organizar na Argentina. “Os Estados Unidos não se calarão diante das violações dos direitos humanos”, disse Biden na sua conferência de imprensa. “No dia em que nos afastarmos deste compromisso com os direitos humanos, como fez o último presidente, começaremos a perder nossa legitimidade no mundo”.

O presidente Biden conhece pouco a história de seu país. A barbárie daquela época sempre foi cometida em nome da democracia e da liberdade. Tal como hoje. Mas existe uma diferença fundamental: o relato é o mesmo, mas o mundo mudou.

Naqueles anos de ditaduras na América Latina, ainda não sabíamos, mas o mundo caminhava para o fim da Guerra Fria. Tinha início a época em que Reagan e Thatcher afirmavam não haver alternativas no mundo que começavam a construir. Pareciam ter razão.

Destruída a oposição, com seus líderes assassinados, exilados, encarcerados, as ditaduras militares foram perdendo gradualmente sentido. Certas liberdades foram restauradas, mas uma das equipes estava dizimada. A outra, extraordinariamente reforçada, tinha, além do mais, o juiz a seu lado. Hoje em dia, esse mundo já não existe. E o relato, carente de relação com o mundo existente, perdeu seu apelo enganoso. Afinal, como dois acadêmicos norte-americanos medíocres disseram com razão em 2002, é a influência, e não o poder, que é mais valiosa.

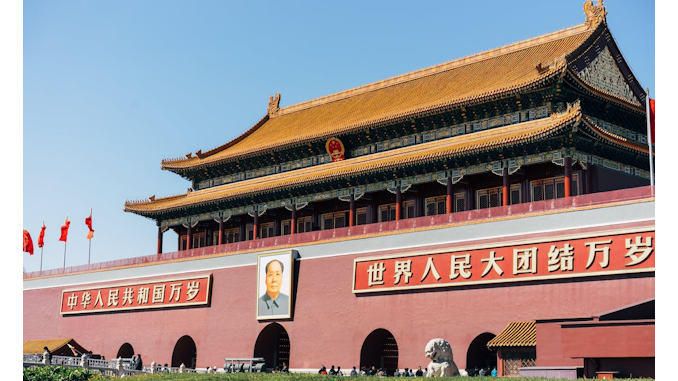

Para o presidente norte-americano, a batalha que está sendo travada neste momento é entre as democracias e as autocracias no século XXI. E dispara contra o corpo. O presidente russo, Vladimir Putin, é um “assassino”. O chinês, Xi Jinping, “não tem um único osso democrático em seu corpo”. Os Estados Unidos – assegura ele – não se calarão perante as violações dos direitos humanos. Depois acrescentou: no dia em que nos afastarmos deste compromisso, começaremos a perder nossa legitimidade no mundo. Ele não está errado, está errado apenas em relação à data, sobre os tempos desta história.

A esperança das elites

José Olympio, presidente do Credit Suisse no Brasil, apoiou Bolsonaro nas eleições de 2018. Perguntado, na semana passada, se o apoiaria novamente, respondeu: “Naquele momento, ele representava uma esperança. Infelizmente, não resultou no que todo mundo esperava”.

Todo mundo? Uma esperança? A trajetória inútil de Bolsonaro nos seus 35 anos como deputado já era conhecida; sua expulsão do exército quando era tenente, por ser um desordeiro; sua exaltação das violações da ditadura militar, incluindo a tortura. Em suma, uma personagem que Olympio certamente não contrataria para seu banco.

Talvez o apoio militar que foi dado naquele momento pelo comandante do exército, general Eduardo Villas Bôas, com o respaldo de todo o alto comando, os tenha feito sonhar com a repetição de um governo com raízes semelhantes às dos anos 60 do século passado no Brasil. Um apoio público, expresso pelo alto comando militar numa advertência aos juízes do Supremo Tribunal Federal contra qualquer pretensão de adotar medidas que tornassem viável a candidatura de Lula à presidência em 2018, então amplamente favorita. E outro vergonhoso, expresso em privado, numa conversa secreta entre Villas Bôas e Bolsonaro, cujo conteúdo – eles garantiram – levariam para a sepultura.

Mas o mundo mudou, como já vimos. Há 45 anos ou mais, as esperanças destes grupos conservadores estavam depositadas nos Estados Unidos e nos militares, executores destas políticas. Era a influência, mais do que o poder, que os animava.

Uma política semelhante não é possível hoje. Os primeiros a saber disto são os militares. Entre outras coisas, porque este discurso de liberdade e democracia não encontra uma realidade que lhe faça eco. Governar em nome da liberdade e da democracia dava-lhes uma base sólida, desde que conseguissem fazer um importante setor da população acreditar nisso. Hoje, o que eles têm para oferecer? Eles tentaram por meio da luta contra a corrupção. Apenas para que se revelassem – eles e seus aliados – privilegiados e ainda mais corruptos.

Depois segue-se o caos. Porque, mesmo dizimados, sem terem sido capazes de recompor seu discurso e seu projeto, os derrotados de meio século atrás só pouco a pouco, com dificuldade, estão reorganizando suas forças. Enquanto os vencedores dessa época assistem ao colapso de um projeto que, após meio século de implementação, acabou por levar o mundo a um nível insustentável de polarização. A pandemia da Covid-19 apenas expôs a perversidade do sistema, que mergulha milhões na pobreza, mas acrescenta à riqueza entre três ou quatro bilhões em apenas um dia.

Não se trata de direitos humanos

Não se trata de direitos humanos, mas de hegemonia, opinou o Global Times – um jornal que expressa oficiosamente os pontos de vista do governo chinês. Em editorial, comentou a declaração dos ministros das relações exteriores russo, Serguei Lavrov, e chinês, Wang Yi, emitida em 23 de março, após uma reunião conjunta. É a primeira vez – diz o artigo – que a China e a Rússia, dois países membros do Conselho Permanente do Conselho de Segurança da ONU, explicitam suas ideias sobre as questões em discussão: direitos humanos, democracia e ordem internacional.

Há muitas razões pelas quais o sistema internacional está enfrentando graves turbulências. Mas o mais importante, acrescenta o artigo, é que os Estados Unidos e seus aliados definem a democracia e os direitos humanos segundo sua conveniência. “Não se pode gerir os assuntos no mundo através de sanções e ultimatos, impondo aos outros países condutas que eles esperam”, disse Lavrov. “Tais métodos são inadmissíveis na vida internacional. Declaramos em reiteradas ocasiões nossa posição a este respeito, inclusive na declaração conjunta”, assinada com a parte chinesa.

A declaração já tinha criticado as “tentativas do Ocidente de promover sua concepção de uma ‘ordem mundial baseada em regras’”, às quais os russos e chineses contrapõem o “sistema atual de direito internacional”. Para eles, disse, “a ordem mundial não deve basear-se no direito internacional, mas nestas regras. As sanções fazem parte destas regras”, acrescentou Lavrov.

Também a UE

No dia anterior, a União Europeia tinha anunciado sanções contra a China, à qual acusa de genocídio contra a população uigur de Xinjiang. Para a China, a acusação de “genocídio” não é mais do que uma “grande mentira”, e respondeu, duplicando o número de sancionados na União Europeia, que, por sua vez, respondeu ofendida. O Parlamento Europeu ameaçou suspender a votação do Comprehensive Agreement on Investment (CAI) – negociado durante sete anos e recentemente assinado por Pequim e Bruxelas –, enquanto as sanções chinesas permanecerem em vigor.

Como se o acordo fosse uma concessão europeia para a economia chinesa. Mas o Global Times lembrou que o adiamento da entrada em vigor do acordo irá afetar a indústria europeia, especialmente a indústria automobilística alemã. A União Europeia tem sido arrastada pelas novas políticas da administração Biden em relação à China. Trump tinha seguido a linha das sanções, sobretudo comerciais. Mas ele tentava fazê-lo isoladamente. “O foco diplomático mais importante para a administração Biden não é a gestão bilateral das relações com a China, mas sua nova abertura em relação aos vizinhos regionais, bem como aos seus parceiros europeus”, lembrou o comentarista Ishaan Tharoor, no Washington Post. “Biden tenta recrutar a União Europeia para formar uma ‘aliança de democracias’” contra a China, escreveu Beatriz Navarro, correspondente em Washington do diário catalão La Vanguardia.

Mas Patrick Wintour, editor diplomático do diário britânico The Guardian, vê as coisas de forma diferente. De acordo com Wintour, os Estados Unidos e o Canadá seguem a União Europeia e o Reino Unido em sua política de sanções contra funcionários chineses sobre o caso Xinjiang. Só uma ingenuidade sem limites – ou má fé – pode explicar por que razão o editor diplomático do The Guardian reivindica alguma autonomia na política europeia face a Washington neste caso (e em outros também, tais como na América Latina, onde as sanções e ameaças visam sempre os governos em desacordo com Washington).Como ele mesmo salienta, a secretária de estado “na sombra”, Lisa Nandy, do Partido Trabalhista, descreveu as sanções como “uma tentativa suja, cínica e desesperada de comprar votos”, diante de um debate parlamentar complicado sobre um projeto de lei que muitos temem poder criminalizar os protestos. Refere-se também à assinatura do tratado de investimento com a China e à ameaça de sua não ratificação pelo Parlamento Europeu e afirma que a Alemanha, em particular, está preocupada que as sanções desestabilizem as relações econômicas com a China.Como nos lembrou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, o acordo de investimento não é um presente de uma parte para a outra. Esta é a maior dificuldade que a política de Biden tem para arrastar a União Europeia atrás da sua.

*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).

Tradução: Fernando Lima das Neves