Por MÁRIO MAESTRI*

Ao contrário do senso comum, a escravidão propriamente dita é fenômeno recente na história da humanidade

De 1530 a 1888, a escravidão foi o elemento conformador central da futura nação brasileira, tendo sido responsável pela própria unidade nacional do Brasil, em 1822. Os escravistas luso-brasileiros exploraram, por primeiro, os nativos do litoral e, a seguir, os negro-africanos. Em O escravismo colonial, publicado em 1978, Jacob Gorenderlembrou a contradição entre o importante status objetivo do trabalhador escravizado no passado do Brasil e a pouca importância que lhe foi conferida, até recentemente, nas ciências sociais nacionais.

Em Filhos de cã, filhos do cão: o trabalhador escravizado na historiografia brasileira [FCM Editora], apresentei ensaio de interpretação marxista do processo de encobrimento luso-brasileiro e brasileiro do papel social e produtivo fulcral do escravizado, até 1888. Esse estudo sintetiza minhas investigações, iniciadas em 1977, quando exilado, sobre a África Negra Pré-Colonial e a escravidão sul-rio-grandense, no Centre d’Histoire de l´Afrique, na Universidade Católica de Louvain.

Estudos que prossegui ao abordar, mais tarde, a escravidão dos nativos no litoral brasílico e a escravidão na Antiguidade, já que julguei um melhor conhecimento desses temas como necessário a uma mais perfeita compreensão do escravismo colonial. Durante minhas investigações, tive o privilégio de estabelecer laços intelectuais e fraternais com, entre outros, os historiadores Jacob Gorender, Clóvis Moura, Décio Freitas, Robert Conrad, Manuel Correia de Andrade e José Capela, africanista, com os quais muito aprendi.

Classe e Raça

Defendo nesse livro a continuidade essencial, na superação, entre o trabalhador escravizado, sobretudo negro-africano, nos anos pré-1888, e o trabalhador contemporâneo livre, de todas as cores, na pós-Abolição. Também por isso, em meu trabalho historiográfico, abandonei o uso da categoria “escravo” por “trabalhador escravizado”. Isso por descrever mais precisamente a essência daquela relação, o fato de ser um trabalhador escravizado, e por ter sido a raiz, no Brasil, do trabalhador livre, no qual se metamorfoseou plenamente na pós-Abolição.

Acredito, também, que, no passado e no presente, o silenciamento do caráter demiúrgico do trabalhador negro escravizado se deva sobretudo a reflexos classistas e, apenas secundariamente, racistas. Reflexo classista encoberto e alimentado pela ideologia racista, produto da escravidão colonial. Portanto, o racismo anti-negro constituiria um epifenômeno da exploração escravista, que pode assumir novas funções na pós-escravidão.

Vejamos, primeiro, o sentido da categoria “escravidão”. A servidão surge com a sujeição de um ser por outro, pela força, para fins não apenas econômicos. Por sua vez, a escravidão é uma forma de servidão plena caracterizada por três determinações. Primeira, o cativo é tratado como mercadoria, podendo ser vendido, alugado, etc. Segunda, em teoria, o escravizador se apropria da totalidade do produto do trabalho e define a duração e a intensidade do esforço do escravizado. Finalmente, a escravidão é permanente e hereditária.

Fenômeno Recente

Ao contrário do senso comum, a escravidão propriamente dita é fenômeno recente na história da humanidade. Ela teria surgido apenas quando o nível de desenvolvimento da produção social permitiu que o escravizado produzisse, além do suficiente para sustentar-se, um excedente permanente apropriado pelo seu explorador. Excedente que justificasse o esforço de submissão do trabalhador feitorizado. Em geral, a escravidão se dissemina quando se expandem a produtividade do trabalho, as trocas comerciais e a apropriação privada da terra. Ela é essencialmente uma relação econômica, surgindo em diversas regiões do mundo, com designações diversas.

O crescimento das forças produtivas materiais permite o surgimento de diversas formas de relações de exploração e de modos de produção a elas correspondentes. Na Antiguidade europeia, as relações e os modos de produção escravistas teriam surgido no Mediterrâneo Oriental, expandindo-se na Grécia Homérica, com verdadeiro apogeu na Grécia Helênica, a partir dos anos 320 antes de nossa era.

Inicialmente, o modo de produção escravista patriarcal organizou-se em torno da pequena unidade agrícola-artesanal grega, o oikos, de poucos hectares, trabalhado pelo patriarca, por sua família e, nem sempre, por um número diminuto de cativos. O esforço produtivo multifacetado orientava-se para suprir as necessidades do núcleo familiar estendido e um comércio raquítico. A esfera de produção de subsistência do oikos, dominante, e a esfera mercantil, dominada, limitavam tendencialmente a exploração servil. Não havia sentido que a pequena comunidade produzisse além do que consumia.

Produção escravista pequeno-mercantil

O modo de produção escravista patriarcal estendeu-se através do mundo mediterrâneo. Nas origens de Roma, em torno do século oitavo antes de nossa era, dominava a pequena exploração do camponês livre, trabalhada essencialmente por sua família e, mais raramente, algum cativo. Na República, as conquistas, inicialmente na Península Itálica, produziram crescente número de cativos e quantidades de terras incorporadas aos bens do Estado – ager publicus – queeram distribuídas entre a plebe e, sobretudo, entre a aristocracia senatorial.

A pequena propriedade de subsistência manteve-se no interior de Península. Nas periferias urbanas, ao longo das estradas, em regiões servidas por vias aquáticas, etc., de fácil acesso aos mercados, consolidou-se modo de produção, que defino de pequeno-mercantil, orientado em forma dominante para o comércio. A vila rústica (villa rustica) possuía algumas dezenas ou mais de hectares e uma dezena ou pouco mais de trabalhadores escravizados especializados ou não.

Sua produção objetivava suprir o que pudesse do consumido pelo proprietário e cativos e produzir o máximo possível para o comércio. A esfera mercantil, nesse caso, dominava a esfera de subsistência. O nível de exploração dos cativos era enquadrado e limitado tendencialmente pelo caráter sazonal da produção, pelas estações do ano, pelo caráter especializado e multifacetado da produção, etc. Os latifundiários romanos não possuíam grandes propriedades dedicadas à agricultura, mas diversas vilas rústicas esparsas.

Devido principalmente ao caráter limitado dos meios de transporte e do mercado consumidor, não prosperaram os ensaios de formação de latifúndios de milhares de hectares e centenas de cativos. Fracassaram os ensaios tentados na Sicília. O modo de produção escravista pequeno-mercantil não se desdobrou em grande produção escravista mercantil. Ele evoluiu, quando da concentração das propriedades, através do colonato, ao modo de produção e relações feudais, mais produtivos.

Escravização e etnia

Os cativos capturados nas guerras, razias, pirataria, comércio, etc. provinham de múltiplas regiões da bacia do Mediterrâneo, sem que uma etnia conhecesse o monopólio da escravidão. Trazidos através do Saara, alguns poucos negro-africanos foram escravizados, não raro em atividades domésticas, já que, devido à raridade, alcançavam altos preços.

Justificando e racionalizando a sociedade escravista grega, Aristoteles propusera que o “escravo” era um ser inferior e incompleto por natureza, nascido para servir como instrumento ao serviço de seu superior, seu proprietário. Sua inferioridade interior afloraria em seus traços anatômicos e somáticos exteriores. Os escravistas greco-romanos se esforçavam para ver inferioridade física nos cativos.

Na Antiguidade, a universalização e naturalização da escravidão e o desprezo pelo trabalho físico ensejaram escassa preocupação com as origens, condições de vida, línguas etc. dos cativos, centrando-se a literatura da época sobre os melhores meios de submetê-los e explorá-los. Apenas as guerras servis ganharam algum destaque na ensaísta romana, com destaque para a grande insurreição comandada por Espártaco, em 73 a 71.

O judaísmo proibiu apenas a escravidão dos judeus. O cristianismo permitiu-a sem exceções, pregando, desde sempre, a submissão do escravizado ao escravizador. Ao dissociar a vida espiritual, na qual todos eram irmãos em Cristo, da material, na qual os senhores e escravistas eram diversos e superiores aos servos e escravizados, o cristianismo pôde se transformar na religião oficial do Império Romano escravista.

Escravidão em Portugal

A escravidão transformou-se em uma relação de produção e dependência subordinada e em retrocesso no mundo feudal, de formas de produção e dominação mais produtivas e avançadas. As guerras entre muçulmanos e cristãos foguearam o comércio escravista, com destaque para a Ibéria. Cristãos e mouros escravizaram-se mutuamente em nome da verdadeira fé. Porém, os aprisionados convertidos ao cristianismo ou a islamismo não eram libertados. Nesse caso, a religião comportava-se como superestrutura justificativa da exploração econômica.

No século XV, no comando do assalto das comunidades do litoral atlântico africano e da procura de caminho para as Índias, a Coroa lusitana recebeu de Roma o monopólio sobre aqueles mares e o direito de escravizar os habitantes do litoral, em paga pelos gastos e esforço com a extensão do cristianismo. Em 1444, o cronista real Eanes de Zurara descreveu em Crônica de Guiné, o primeiro desembarque significativo no Algarve, no sul de Portugal, de cativos berberes e negro-africanos capturados na costa atlântica setentrional da África. Lembrou que, apesar de desesperados, os cativos eram favorecidos pela nova situação, pois obteriam, em troca da prisão dos corpos, a libertação eterna das almas.

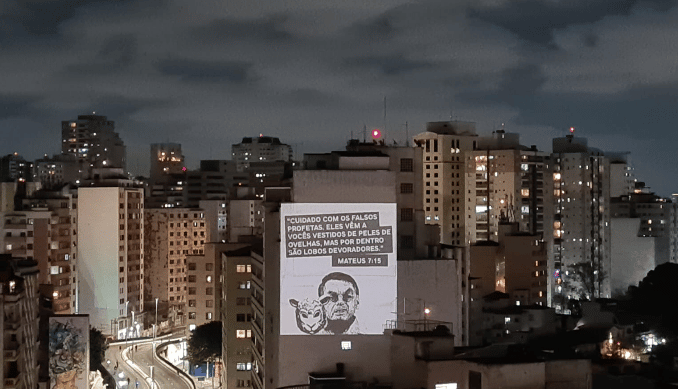

Retornando à explicação aristotélica, os lusitanos justificaram sobretudo a escravidão dos negro-africanos por sua proposta inferioridade física e cultural, expressa no corpo negro e no baixo nível cultural dos aprisionados, chegados do litoral africano, periferia do Continente Negro. Explicação não funcional à escravidão dos mouros, já sinônimo em Portugal de escravo, de nível cultural igual ou superior aos lusitanos. Os negro-africanos foram denominados de “mouros pretos” e, ao superaram os muçulmanos em número, simplesmente de “pretos” e “negros”. Por primeira vez na história, uma comunidade tornou-se, por séculos, a sementeira dominante de cativos. Nascia assim o racismo anti-negro ocidental.

Igual despreocupação

Os intelectuais lusitanos despreocuparam-se com a origem, as línguas, as tradições, a história, etc. dos negro-africanos em que entraram em contato ou escravizaram, tidos como inferiores pelo Estado e pela Igreja e, consequentemente, pela população livre. Séculos mais tarde, quando a população afro-descendente original se dissolveu na população portuguesa, ela foi erradicada das tradições, das memórias, da toponímia, etc. lusitanas. O racismo dos tempos do comércio negreiro e da escravidão justificou o despótico domínio português sobre as colônias africanas. Apagou-se também até onde foi possível o registro da passagem dos mouros por Portugal. O racismo, em geral, e sobretudo anti-negro, é forte na cultura lusitana atual.

Tal foi aquela despreocupação que, até recentemente, os dois principais estudiosos da escravidão negra em Portugal eram o brasileiro José Ramos Tinhorão e o inglês A.C. de C.M. Saunders. Foi igualmente tardia a abordagem pela historiografia portuguesa da escravização dos mouros. Até tempos recentes, foi monolítica a coesão da historiografia lusitana dominante em defesa-justificativa da escravidão e do tráfico de mouros e de africanos por Portugal.

Desde o século XV, o Estado português reprimiu duramente toda crítica à escravidão e ao tráfico negreiro, em Portugal e, a seguir, no Brasil. Os dois críticos e isolados lusitanos ao escravismo, o padre, gramático e piloto náutico Fernão de Oliveira, nascido em 1507, e o médico judeu humanista António Nunes Ribeiro Sanches, nascido em 1699, morreram no exterior fugidos da Inquisição, sem deixar descendência intelectual. Suas críticas foram praticamente canceladas pela cultura oficial e pelo Estado português. Entretanto, intelectuais lusitanos escreveram trabalhos detalhados sobre as populações sobretudo de Angola e Moçambique, que se esforçavam em conhecer, para dominá-las – João Antônio Cavazzi, António de Oliveira de Cadornega, etc.

Modo de produção escravista colonial

Os lusitanos desembarcaram na América para explorá-la, não para civilizá-la. O braço livre lusitano não era funcional à exploração da grande agricultura mercantil americana, devido à abundância de terra devoluta. José de Sousa Martins lembrava que, onde a terra é livre, o braço deve ser escravizado, e vice-versa. O desenvolvimento do mercado, o avanço das técnicas produtivas, a abundância de cativos, um clima praticamente sem inverno, etc. viabilizaram a gênese da produção escravista mercantil, explorando milhares de hectares e centenas de cativos, vergados por forte tensão produtiva nascida de mercado em contínua expansão. Ela foi denominada de escravidão colonial devido à sua dependência ao mercado externo. Nela, a esfera produtiva de subsistência, voltada a suprir o consumo sobretudo dos produtores diretos, era fortemente dependente à esfera orientada para a produção para o mercado.

No Brasil, a produção açucareira iniciou-se com a escravidão de nativos da costa. Dizimada essa população de uns seiscentos mil habitantes, sobretudo de cultura tupi-guarani, ela não pode mais sustentar a expansão açucareira. A necessidade de conhecimento que facilitasse a conquista produziu uma rica literatura europeia sobre as populações da costa, que resistiu duramente à sua dominação. Entre inúmeros outros autores de magníficas descrições sobre os nativos do litoral brasílico destacam-se o escrivão Pero Vaz de Caminha, o calvinista Jean de Léry, o mercenário alemão Hans Staden, o lusitano Pero de Magalhães de Gândavo, os jesuítas Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Fernão Cardim.

Dedicados ao tráfico negreiro, os comerciantes portugueses supriram em cativos inicialmente as colônias espanholas. A partir de meados dos séculos XVI, nas ricas capitanias açucareiras luso-brasileiras, com o capital acumulado na feitorização dos brasis, os senhores de engenho luso-brasileiros passaram a comprar quantidades crescentes de trabalhadores escravizados africanos.

Um ótimo negócio

A África Negra foi dessangrada em favor da acumulação mercantil e escravista. Os negro-africanos foram um verdadeiro achado para a Coroa lusitana, para os comerciantes e, sobretudo, para os escravizadores das colônias luso-brasileiras. O tráfico produzia impostos para a Coroa e lucros para os negreiros, ao contrário da captura e escravização de americanos. Os negro-africanos eram escravizados em terra que não conheciam e provinham de diversas regiões da África. A cor da pela justificava a escravidão e assinalava os escravizados. Sobretudo, os negro-africanos mostraram-se mão de obra inesgotável, ao contrário dos nativos. Antes mesmo da chegada dos europeus, a África Negra conhecia importante circulação e venda interna de africanas e africanos cativos.

Em geral, as mulheres cativas eram incorporadas como esposas e os homens como agregados às famílias ampliadas das comunidades domésticas africanas. A exploração dos agregados e das esposas era limitada consuetudinariamente e, sobretudo, devido à inexistência de uma ampla produção comercial, à ausência de posse privada da terra e ao limitado desenvolvimento das trocas mercantis locais e regionais. Essa forma de incorporação não exigia gastos extraordinários de controle e submissão das esposas e dos agregados. Os descendentes destes últimos superavam o status desqualificador em duas ou três gerações. As sociedades domésticas africanas jamais conheceram a escravidão, no sentido pleno da categoria, ao contrário do comumente proposto.

Com a chegada dos europeus, a circulação de mulheres e de cativos foi reorientado para os entrepostos europeus da costa, onde surgiram igualmente poderosos reinos negro-africanos escravizadores, para abastecer os castelos, as feitorias e os navios negreiros europeus. Como as mulheres eram mantidas preferencialmente na África como esposas, em geral, 2/3 dos cativos desembarcados no Brasil eram homens, o que limitou as sequelas demográficas africanas causadas pelo tráfico.

Negros vendendo negros

A resposta à pergunta por que negros vendiam negros é simples. Na África, não havia negros, como na Europa não havia brancos. No Continente Negro havia africanos nobres, plebeus, guerreiros e camponeses, patriarcas e agregados divididos e opostos por contradições sociais, culturais, linguisticas, nacionais, de idade, de sexo etc. Como na Europa, não havia solidariedade étnica entre europeus, não havia solidariedade étnica entre africanos, uma categoria sociológica exterior àquelas sociedades. É uma construção ideológica arbitrária a proposta de uma cultura língua, costumes, etc. pan-africana, pan-europeia, pan-asiática, etc.

Talvez cinco milhões de cativos e cativas chegaram ao Brasil, arrancados de múltiplas regiões da África Negra, com destaque para o Golfo da Guiné e os atuais litorais angolano e moçambicano. Para além de concentrações esporádicas de cativos de mesma origem em algumas regiões e épocas do Brasil colonial e imperial, dominou uma miríada de africanos de línguas, culturas, tradições diversas. A diferença entre muitos desses cativos pode ser aproximada a de um camponês do Algarve a um agricultor dos países bálticos.

A escravidão colonial funcionou como uma máquina de moer corpos, línguas, tradições, culturas, etc. dos escravizados, que comumente eram desembarcados nas Américas muito jovens. Em forma dominante, o trabalhador escravizado labutava muito, dormia pouco, comia mal, era tratado duramente e vestia e morava precariamente. Suas expressões culturais eram comumente reprimidas. A vida média da população na Colônia e no Império era baixa, a dos cativos, ainda mais. Era limitada a constituição de famílias escravizadas estáveis. Em forma geral, um português popular africanizado tornou-se a língua de comunicação dominante da escravaria. Após a Abolição, com o passar dos anos, subsistiram fiapos de memórias da própria escravidão e, ainda menos, da África Negra, mais resistentes em situações singulares: nas cidades, em quilombos, através de religiões de matriz africana, etc.

Justificando a exploração

Por séculos, intelectuais luso-brasileiros e brasileiros, com destaque para os sacerdotes, os grandes proprietários, os altos administradores produziram detalhados trabalhos justificando o cativeiro negro e propondo a melhor forma de submeter e explorar os escravizados. Entre outros, destacaram-se André João Antonil, Jorge Benci, Manuel Ribeiro da Rocha, Azeredo de Coutinho, etc. Com a escravidão negra consolidando-se desde meados do século XV, não houve a preocupação antropológica para com os africanos, idêntica à conhecida pelas populações do litoral brasílico.

O mesmo ocorreu após a Independência, em 1822, mantendo-se uma inquebrantável defesa da escravidão com argumentos morais, jurídicos e econômicos. Foram raríssimos os intelectuais e, ainda mais, ativistas dissidentes com a ordem escravista e o tráfico, como o lusitano Antônio Gonçalves Chaves, em início dos anos 1820, estabelecido como charqueador no Rio Grande do Sul, e o militar José de Queirós e Vasconcellos [1772 – 1833], o Quebra, sul-rio-grandense, que tentou promover sublevações armadas de cativos desde 1803. A existência desse impressionante John Brown dos Pampas foi e segue sendo ignorada pela historiografia brasileira.

Os intelectuais, os políticos, o Imperador, etc. seguiram apoiando incondicionalmente a escravidão e desatentos com a sorte dos escravizados, mesmo após o fim do tráfico internacional de cativos, em 1850, imposto pelos ingleses. Nesse então, havia décadas que o movimento pelo abolicionismo do tráfico internacional e da escravidão americana era forte na Europa. No Império do Brasil, o monolitismo escravista começou a trincar apenas nos anos 1860, com a concentração de cativos no Centro-sul cafeicultor e com a guerra abolicionista nos Estados Unidos. Faltam-nos estudos sistemáticos sobre as razões da coesão escravista no Brasil.

Revolução Abolicionista

Nos anos 1860, no Brasil, a polêmica-propaganda contra e a favor da emancipação-abolição da escravatura avançou fortemente nos jornais e na literatura em prosa e em verso. Por primeira vez, os trabalhadores escravizados começavam a conquistar apoio entre a população livre. Nesses anos, a poesia de Castro Alves cantou a emancipação dos escravizados, como ato revolucionário dos escravizados, no aqui e no agora; Bernardo Guimarães publicou o magnífico romance A Escrava Isaura, de 1875, em geral pra lá de mal compreendido pela historiografia e crítica da literatura brasileira do século XIX, por ser a protagonista escravizada quase branca.

Em 1864-70, a Guerra contra o Uruguai e a seguir o Paraguai e, em 1871, a farsa da dita Lei do Ventre Livre arrefeceram o abolicionismo, que retomou impulso conclusivo em 1884-5, com a aliança entre o abolicionismo revolucionário e a luta dos escravizados. A escravidão ruiu com o abandono multitudinário pelos cativos dos cafezais sobretudo paulistas, apoiado pelos abolicionistas radicalizados. Em 1888, punha-se fim de mais de três séculos de hegemonia das relações e do modo de produção escravista colonial, passando a vigir no país em forma dominante diversas relações de trabalho livre. A Abolição foi a única revolução social vitoriosa conhecida em nosso país.

A luta pela manutenção da escravidão ocupara as preocupações das classes dominantes até momentos após crise final do escravismo. É enorme sandice historiográfica e uma ofensa a luta dos cativos e dos abolicionistas radicalizados propor que a Abolição foi uma conspiração dos brancos e dos escravistas para se livrar dos cativos. Ao contrário, as classes dominantes se esforçaram para extrair o trabalho dos escravizados até o último segundo possível. O tardio fim da escravidão culminou duras lutas históricas dos trabalhadores escravizados secundados, nas últimas décadas da instituição, pelo abolicionismo radicalizado.

A contra-revolução republicana

Com o 13 de maio de 1888 e, sobretudo após a República, em 15 de novembro, federalista, conservadora e latifundiária, dissolveu-se o movimento abolicionista e fez-se, novamente, um forte silêncio sobre o passado escravista. Nos anos 1890, já se consolidara o pretenso “racismo científico”, superestrutura ideológica do imperialismo europeu em expansão mundial. Ele propunha hierarquia das raças, das mais perfeitas, os europeus nórdicos e branquíssimos, às mais imperfeitas, os africanos ao sul do Equador, pra lá de pretos.

Boa parte da intelectualidade brasileira aderiu ao racismo dito científico que lançava anátema incontornável à sociedade mestiçada do Brasil. Foi o caso do médico mulato maranhense Nina Rodrigues [1862-1906] que, paradoxalmente, saindo da curva, publicou valiosos estudos sobre a escravidão, os africanos e os afro-brasileiros. Intelectuais de renome como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Oliveira Viana, Sílvio Romero abraçaram a proposta da “cura” da mestiçagem brasileira através da imigração sobretudo itálica, no contexto da Unificação Italiana.

O dito projeto de “branqueamento” da sociedade brasileira pela imigração jamais foi levado a sério pelas classes proprietárias dominantes que, durante séculos, prosperaram explorando o trabalho do negro escravizado e lutando para que os africanos chegassem abundantes ao Brasil. Hoje, não levantam uma palavra contra a entrada de haitianos, bolivianos, etc., trabalhadores disciplinados de “baixo preço”. Em sentido contrário, alguns poucos autores opuseram-se às visões estrambólicas do dito racismo científico, sendo marginalizados pelas ciências sociais, com destaque para o corajoso Manuel Bomfim e o impressionante intelectual negro Manuel Querido [1851-1923].

Os mais explorados

Com a Abolição, os “13 de maio” ingressaram no mundo do trabalho livre terrivelmente mal aparelhados: eram trabalhadores braçais e raramente especializados; não possuíam capitais, já que não haviam reivindicado a terra, centrando-se na conquista da liberdade civil; falavam padrões rústicos do português popular; eram em imensa maioria analfabetos; tinham vínculos familiares frágeis; transitavam do trabalho forçado ao trabalho livre; sofriam o peso do racismo, etc. Em boa parte, com antigos libertos e negros livres, terminaram constituindo um sub-proletariado super-explorado, bordejando a indigência.

Nos anos 1920, o “anátema” lançado pelo “racismo científico” sobre o Brasil, devido ao caráter mestiço de sua sociedade, mostrava-se já não funcional às classes dominantes. Em 1922, a fundação do PCB registrara o ingresso nacional dos trabalhadores urbanos na política e no movimento social, exigindo uma ordem socialista. Com o avanço da industrialização no Centro-Sul, pôs-se fim ao federalismo da República Velha (1889-1930) e iniciou-se a construção getulista do Brasil Estado-nação.

A nova retórica justificativa hegemônica das classes dominantes foi construída sobretudo pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, um neo-racista científico, em 1933, com Casa-grande e senzala. Nesse trabalho sacralizado, ele propôs que a mestiçagem fora necessária para a aclimatação da civilização ocidental nos Trópicos. Integrou, assim, em forma hierárquica, a associação das ditas três raças que teriam fundado a nacionalidade brasileira.

Democracia racial

Para Gilberto Freyre, os portugueses não conseguiam trabalhar sob sol abrasador, mas, tinham as qualidades intelectuais para disciplinar e pôr a trabalhar sobretudo os africanos e seus descendentes, que apresenta como negros brutos e ignorantes, mas verdadeiros animais produtivos, resistentes ao clima tropical. Na sua visão, os índios, preguiçosos e indômitos, teriam apenas secundado os lusitanos. Casa-grande & Senzala, escrito no auge do nazismo, tem páginas de racismo anti-semita horripilantes.

Mestiçados na Europa pelas invasões mouras, fornicadores sem escrúpulos, amaciados pelo cristianismo romano, os lusitanos teriam abrandado as relações escravistas em um sentido patriarcal que introduziu brancos e negros em um mundo [hierarquizado]tendencialmente estranho ao racismo. Corolário da tese das três raças de Freyre foi portanto o domínio pleno da “democracia racial brasileira”, defendida, até recentemente, com unhas e dentes, pelas classes dominantes, como doutrina oficial e oficiosa nos regimes ditos democrático e ditatorial.

Entretanto, nos últimos anos, as classes hegemônicas do Brasil efetuaram um radical cavalo-de-pau nas suas propostas ideológicas sobre a questão, passando a propor que, não apenas o racismo existia, mas que tudo no Brasil era “racismo”, e “racismo estrutural”. Uma estranha e radical metamorfose que tem sido ignorada em seus sentidos profundos por gregos e troianos, leigos e especialistas.

Nos anos 1950, o marxismo brasileiro de viés reformista e stalinista negara a organização social escravista, ao defender um passado brasileiro semi-feudal, onde se opunham camponeses e latifundiários – Nélson Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, etc. Defendiam, portanto, a luta por um capitalismo moderno, sob a direção de uma proposta “burguesia progressista”, e não pelo socialismo. Entretanto, autores como Edison Carneiro produziram importantes trabalhos sobre a escravidão, negando, entretanto, seu caráter referencial. Por outro lado, intelectuais defendiam, em uma ótica weberiana, a origem capitalista da formação social brasileira praticamente desde a Descoberta, confundindo capital comercial com capitalismo. Reconheciam a existência dos trabalhadores escravizados mas propunham sua incapacidade de fazer mover a história – Caio Prado Júnior, Ruy Mauro Marini, FHC, Florestan Fernandes, etc.

Superação sem continuidade

Nos anos 1950, dois intelectuais marxistas, Benjamin Péret, trotskista francês, e Clovis Moura, militante comunista, propuseram o caráter escravista do passado brasileiro; a centralidade dos escravizados; as formas de resistência servil como luta de classe; a necessidade da destruição da escravidão para avançar a sociedade brasileira. Eles foram literalmente cancelados pelos intelectuais pecebistas e conservadores da época. A redescoberta nos últimos anos de Clóvis Moura tem-se dado quase ignorando sua obra referencial, de 1959 – Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas.

Ao contrário, prosperou a chamada Escola Paulista de Sociologia – Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni, Roger Bastide – que defendeu o despotismo da escravidão; a existência do racismo; a impotência do escravizado na determinação do passado, sem desconher o domínio das relações e do modo de produção escravista. Os cafeicultores escravistas do Oeste Paulista e os imigrantes foram apresentados como agentes da superação da escravidão e da modernização no Brasil.

Em 1964, Florestan Fernandes, então weberiano e funcionalista, publicou livro propondo a organização isolada dos negros para se integrarem como trabalhadores na sociedade capitalista – A integração do negro na sociedade de classes. Trabalho de enorme sucesso nos EUA, onde foi traduzido, contribuindo para a discussão então em curso de políticas anti-marxistas e anti-operárias para o movimento negro, como lembra Wanderson Chaves em seu importante trabalho A questão negra: a Fundação Ford e a Guerra Fria (1950-1970). De certo modo, Florestan Fernandes pode ser considerado o pai teórico do “identitarismo negro” no Brasil.

Uma revolução copernicana

Em 1950-60, com a desestalinização relativa da URSS e o avanço da revolução anti-colonial e socialista no mundo, abriu-se um maior espaço para interpretações do passado desde o ponto de vista dos trabalhadores. No Brasil, brilhantes historiadores realizaram releitura do passado do Brasil tendo como referência os trabalhadores escravizados, com ênfase no trabalho e na resistência, com destaque para Stanley Stein, Emilia Viotti da Costa, Décio Freitas, Ciro Flamarión, etc.

Ainda sob a ditadura, enquanto os trabalhadores da cidade e do campo lutavam para conquistar autonomia na sociedade brasileira jamais conhecida – nascimento de um PT, CUT, MST e MNU então tendencialmente classistas e anti-capitalistas –, Jacob Gorender, em 1978, ex-prisioneiros político, publicou O escravismo colonial, erudita tese de economia política, realizada a partir e interpretação marxista revolucionária do passado brasileiro.

Jacob Gorender, antigo dirigente do PCB e fundador do PCBR, ao propor a dominância de modo de produção escravista colonial, historicamente novo, e colocar o escravizado como construtor do passado, dissolvia a falsa oposição entre um passado brasileiro feudal e um passado capitalista desde o início da colonização. A tese e suas decorrências ensejaram um rico debate universitário, apesar do livro, como trabalhos posteriores daquele autor, serem dirigidos aos militantes políticos, como parte da discussão dos caminhos da Revolução Brasileira.

O fim da história e o reino capitalista eterno

Nos dez anos seguintes, avançou a contra-revolução neoliberal mundial, vitoriosa em 1989-91, quando motivou dissolução da URSS, restauração capitalista nos países ditos socialistas e tsunami conservador mundial. No contexto da proposta do fim da história e da morte da revolução e do socialismo, exacerbou-se o esforço de descontração das teses de Gorender que colocavam o trabalhador escravizado no coração da interpretação do passado brasileiro e, portanto, dos tempos contemporâneos.

Consolidou-se na historiografia da escravidão a recuperação-modernização das visões neo-patriarcais de Gilberto Freyre defendendo: a dominância do consenso, da negociação e da colaboração, em vez da oposição e resistência, entre escravizadores e escravizados; uma escravidão tolerável onde os cativos trabalhariam pouco, comeriam muito e raramente seriam castigados; a emancipação como portas largas para a liberdade; a proliferação de lotes de terras servis; famílias escravizadas estáveis e de longa duração; a defesa do cativeiro pelos cativos.

Em geral, essas propostas arbitrárias e não raro totalmente fantasiosas foram construídas generalizando-se e romantizando-se fenômenos isolados e singulares e jamais estruturais da sociedade escravista. Essas leituras apologéticas do passado assumiram e assumem foro de verdade histórica apoiadas na força das classes sociais nelas interessadas, já que corroboram as propostas do fim da história, do marxismo, do socialismo, da revolução e a perenidade do capitalismo.

A escravidão reabilitada

Nesse contexto, após a publicação do magnífico estudo A escravidão reabilitada, em 1990, contra as teses neopatriarcais,Jacob Gorender sofreu maciço ataque, acadêmico pessoal e intelectual, apoiado pela grande mídia, que se desdobrou em cancelamento sistemático de suas teses sobre a escravidão. Nesse então, no contexto da contra-revolução mundial triunfante dos anos 1989-91, boa parte da esquerda que se reivindicava marxista trocava de camiseta, imitava as avestruzes, mergulhava em profunda confusão.

Nos anos seguintes, a historiografia brasileira viveu alguns anos de quase silêncio sobre a escravidão, seguindo a tendência mundial de abordar temas amenos, como a história da vida privada, da sexualidade, dos costumes, das bruxas, das princesas, do beijo e por aí vai. O retorno vitaminado do interesse pela história da África e afro-brasileira deu-se associado ao abandono quase total do estudo dos modos e relações sociais de produção, do trabalho e da resistência do escravizado, etc. Por outros caminhos e com outros argumentos, foi lançada, novamente, a mortalha sobre o trabalhador escravizado e seu caráter demiúrgico no passado brasileiro.

Desde os anos 1960, no contexto da Guerra do Vietnã e da luta pelos direitos civis, o imperialismo, e grande capital e o Estado ianques propunham políticas identitárias para combater o movimento classista e revolucionário negro estadunidense, com destaque para o Partido dos Panteras Negras. Os panteras negras, expressão política das classes subalternizadas afro-estadunidense, foram esmagados por dezenas de execuções extra-judiciais e condenações a longas penas de prisão, enquanto os movimentos negros colaboracionistas eram apoiados e financiados.

Hegemonia identitária negra

A política identitária negra propunha a dominância da oposição racial, entre brancos e negros, e negava as contradições sociais e econômicas, entre explorados e exploradores, entre detentores do capital e produtores de capital. Defendia, assim, a organização isolada e autista dos trabalhadores negros, independente das demais comunidades que conheciam idêntica exploração, já que toda a opressão era racial e não social. Reivindicava concessões pontuais, para uma pequena elite, e jamais universais, para toda a comunidade negra marginalizada, como havia exigido o Partido dos Panteras Negras – emprego, educação, saúde, moradia de qualidade; liberdade para os negros aprisionados, etc.

Tratavam-se de políticas voltadas para engambelar os afro-descendentes subalternizados e conquistar o apoio das classes médias negras favorecidas pelas iniciativas de uma melhor incorporação na sociedade capitalista, superficial e a conta-gotas. Em fins dos anos 1970, Abdias do Nascimento, ex-militante integralista, onde trabalhadora ao lado de Plínio Salgado, desembarcou, no Brasil, em 1978, após longa estadia nos USA, dizendo-se refugiado político, e propondo uma aclimatação ainda rústica do identitarismo ianque à sociedade brasileira, sem alcançar grande sucesso, em época de avanço da luta de classe no país.

A assinalada vitória da contra-revolução neo-liberal reforçou o refluxo e a desorganização do movimento social mundial. Com a nova situação, o imperialismo e o grande capital impulsionaram, fortemente, o identitarismo no Brasil, para radicalizar a atomização e o enfraquecimento do movimento social e as organizações de esquerda. O identitarismo negro passou a ser defendido pelos principais aparatos de Estado, pelas multinacionais estabelecidas no país, pela mídia globalizada – Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, etc. Eram as classes dominantes dando uma cambalhota histórica na narrativa apologética sobre as relações raciais e sociais brasileiras, na eterna defesa de seus privilégios.

De costas aos trabalhadores

O identitarismo, ensaiado como política de Estado nos últimos anos do governo de FHC, foi abraçado crescentemente pelas administrações sociais-liberais petistas, que davam as costas aos trabalhadores. Um movimento inaugurado, nos EUA, pelas administrações Bill Clinton [1993-2001], ao impulsionarem a globalização e a desindustrialização do país, o que as levou a abandonar, pelas classes médias e as reivindicações identitárias, o trabalhador manufatureiro, seu tradicional eleitorado. No Brasil, tem havido maior enfatização do identitarismo negro do que de gênero, de sexo, de nacionalidade, etc.

Com o apoio do imperialismo, do grande capital, do Estado e da administração Joe Biden, o identitarismo negro transformou-se na retórica dominante da quinta gestão petista, iniciada em janeiro de 2023, por sua nova natureza já incapaz de ceder algo de substancial ao mundo do trabalho, apesar de ele ter sido a origem do petismo. Através do mundo, empreendeu-se e empreende-se o abandono e o combate do caráter referencial político, social e histórico da classe trabalhadora. Não raro, ela tem sido negada na sua própria materialidade – “sociedade pós-industrial”, etc. No Brasil, esse movimento exigia salto de qualidade nas formas de negação, nos últimos tempos indiretas, da centralidade dos trabalhadores escravizados no passado, para melhor afiançar essa mesma tese no presente.

Mesmo romanceada e adocicada, a história da escravidão seguia implícita e explicitamente se referindo à oposição entre escravizados e escravizadores, entre detentores das riquezas e despossuídos das riquezas que construíam. Uma realidade corroborada pela situação de boa parte das comunidades afro-descendentes atuais. Empreendeu-se, então, dois grande e complexos movimentos de negação e obscurecimento tendencial das relações de exploração no passado e da própria escravidão.

Exploração racial

Primeiro, substitui-se o caráter econômico e social da escravidão, opondo trabalhadores e seus exploradores, pelo caráter racial de uma sociedade dominada pela exploração de negros por brancos, contra as mais gritantes evidências históricas. A Colônia e o Império, com população com uma mais forte origem africana que hoje, possuíam não desprezível quantidade de negros e pardos proprietários de, sobretudo, pequenas quantidades de trabalhadores escravizados. Propôs-se, até mesmo, que a marginalização das populações negras teria se originado do racismo pós-1888, e não das sequelas da escravidão, entre elas, a discriminação racial.

Avançou-se igualmente esforço de ligação direta da população afro-brasileira a uma África fantasiada, unitária e homogênea, sem exploradores e exploradas, sem passar pela escravidão. O denominador do brasileiro com alguma afro-ascendência não seria, portanto, ter entre seus ancestrais trabalhadores escravizados, mas serem descendentes de africanos da diáspora. O que deu lugar a movimento de cultivo de raízes africanas inventadas e rejeição da comunidade nacional.

Retiraram-se os holofotes dos milhões de africanos e africanas e seus descendentes que morreram trabalhando escravizados no Brasil, para centrá-los nos raríssimos casos de libertos e negros livres que enriqueceram, na escravidão, tornando-se escravistas, é lógico, ou já na República. Eles são apresentados como paradigmas na proposta do empreendedorismo negro, retórica sobre a possibilidade do avanço significativo de afro-descendentes pobres na cadeia alimentar da sociedade capitalista, através do “esforço”, da “auto-exploração”, etc.

Maravilhoso mundo novo

Por décadas, nossas classes dominantes encobriram o caráter demiúrgico do mundo do trabalho negando a exploração, quando de uma escravidão proposta como benigna, e avançando uma defesa furiosa da retórica sobre a democracia racial brasileira. Agora, invertem abruptamente o sinal. Em uníssono com o imperialismo e com o grande capital, realizam o mesmo procedimento, ignorando a própria escravidão, em favor de africanidade fantasiosa, e propondo a inexistência da exploração de classe, substituída por exploração de raça.

Se no passado as classes dominantes defendiam, de armas na mão, a inexistência total do racismo, agora propõem o contrário. Propõem que, desde sempre, o racismo habita e organiza uma sociedade brasileira sem contradições de classes. Um mundo formado e embalado, ontem como hoje, pela opressão dos negros pelos brancos, todos ricos, racistas e exploradores. Isso apesar das dezenas de milhões de brancos explorados esparramados pelo Brasil. Trabalhadores que jamais viveram do esforço de alguém, mal conseguindo viver do seu. E para fechar essa soma torta, dividem o país em dois blocos raciais: os brancos translúcidos, exploradores, e todos os demais, desde que possuam uma mínima gota de sangue não-europeu, ao igual que a velha proposta racista estadunidense.

Ao negar a existência das contradições de classe, a proposta identitária negra, avançada pelas classes dominantes e pelo imperialismo, escamoteia a grande propriedade e o capital como instrumentos da produção e da reprodução da exploração. Abandonam as reivindicações básicas universais da população – trabalho, salário, saúde, moradia, educação, segurança –, prometendo a emancipação social do país através de educação anti-racista e de medidas de discriminação positiva para alguns poucos por elas privilegiados.

Sugerem o caráter revolucionário de medidas demagógicas e anódinas que, no frigir dos ovos, após serem aplicadas por sessenta anos nos USA, em quase nada resultaram, em favor dos oprimidos. Ajudaram apenas a amortecer a já frágil mobilização e organização das classes trabalhadoras e oprimidas, sem conceder absolutamente nada de substancial para uma enorme população afro-estadunidense marginalizada, além de desemprego, empregos desqualificados, violência policial, prisão, o direito de arrolar-se às forças armadas para ir morrer em alguma guerra imperialista.

No Brasil, paradoxalmente, o identitarismo e seu programa, sobretudo negro, são abraçados, apenas revestidos de linguagem esquerdizante, por importantes facções da própria esquerda que se reivindica marxista. Esquerda enraizada nas classes médias, quase estranhas ao mundo do trabalho, dopada até a medula dos ossos pelo eleitoralismo.[1]

*Mário Maestri é historiador. Autor, entre outros livros, de Filhos de Cã, filhos do cão. O trabalhador escravizado na historiografia brasileira (FCM Editora).

Referências

ANCHIETA, José. Cartas. Correspondência ativa e passiva. São Paulo: Loyola, 1984.

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos; Brasília INL, 1976.

ARISTÓTELES, Política. São Paulo: Atenas, 1957.

BARROSO, Gustavo. Brasil: colônia de banqueiros. 5 ed. São Paulo: CEN, 1936.

BASTIDE, Roger. [1898-1974]. Estudos afro-brasileiros. São Paulo: Perspectiva, 1973.

BENCI, Jorge. Economia cristã dos senhores no governo dos escravos: livro brasileiro de 1700. São Paulo: Grijalbo, 1977.

BOMFIM, Manoel. [1868-1932]. O Brasil na América: caracterização da formação brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos das grandezas do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1977.

CAPELA, José. Escravatura, a empresa de saque, o abolicionismo (1810-1875). Porto, Ed. Afrontamento, 1974.

CARBONI, Florence & MAESTRI, Mário A linguagem escravizada. São Paulo:Expressão Popular, 2003.

CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil 3 ed. São Paulo: CEN; Brasília: INL, 1978.

CARDOSO, Ciro F. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. São Paulo: Brasiliense, 1987.

CARDOSO, F.H. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. São Paulo: Difel, 1962.

CARNEIRO, Édison. O Quilombo de Palmares. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.

CAVAZZI, João António de Montecuccolo. Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e Angola. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965. 2 vol,

CADORNEGA, Antonio de Oliveira. História das Guerras Angolanas. Lisboa: Agência Geral das Colónias,1940, 3 vol.

CHAVES, Antônio José Gonçalves. Memórias ecônomo-políticas sobre a administração pública do Brasil. Porto Alegre: ERUS, 1978.

CHAVES, Wanderson. A questão negra: a Fundação Ford e a Guerra Fria (1950-1970). Curitiba, Apris, 2019.

CLARKSON, A M. Os gemidos dos africanos, por causa do tráfico da escravatura: breve exposição das injúrias e dos horrores que acompanham este tráfico homicidaLondres: Harvey e Darton, 1823.

COLUMELLA. L’Arte dell’Agricoltura. Torino, Einaudi, 1977.

CONRAD, Robert Edgar. Tumbeiros: o tráfico escravista para o BrasiL. São Paulo: Brasiliense, 1985.

CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 18501888. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, Brasília: INL, 1975.

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. 2 ed. São Paulo: Ciências Humanas, 1982.

COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Análise sobre a justiça do comércio do resgate dos escravos da Costa da África. Lisboa: João Rodrigues Neves, 1808.

CUNHA, E. da. Os sertões : campanha de canudos. 4 ed. corrigida. Rio de Janeiro: Francisco Alves; Paris: Aillaud, Alves, 1911.

DALLA VECCHIA, Agostinho Mário. As noites e os dias: elementos para uma economia política da forma de produção semi-servil filhos de criação. Pelotas: EdiUFPEL, 2001.

EVREUX, Ivo d’. Voyage dans le nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le Père Yves d’Evreux. Publiéd’après l’exemplaire unique conservé à la Bibliothèque Impériale de Paris. Paris: Leipzig, 1864.

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 3 ed. São Paulo: Ática, 1978.

FREITAS, Décio. Palmares: a guerra dos escravos. Porto Alegre: Movimento, 1973. [Primeira edição espanhol, 1971.

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 14 ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1969. 2 v.

GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. Tratado da província do Brasil. Rio de Janeiro: INL/ Ministério da Educação e Cultura, 1965; _____. Tratado da terra do Brasil; História da província Santa Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EdUSP, 1980.

GORENDER, J. O escravismo colonial. 4 ed. Rev. E ampl. São Paulo: Ática, 1985.

GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1981.

GORENDER, Jacob. A escravidão reabilitada. São Paulo: Ática, 1990.

GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. 5 ed. São Paulo: Ática, 1998.

GORENDER. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.

GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, sd.

IANNI, Octávio. As metamorfoses do escravo. São Paulo: Difel, 1962.

IANNI, Octávio. Escravidão e racismo. São Paulo:Hucitec, 1978.

LERY, Jéan de. [15341611]. Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, autrement dit Amérique. La Rochelle: Antoine Chuppin, MDLXXVIII.

MAESTRI, Mário. Breve história da escravidão. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.

MAESTRI, Mário. Depoimentos de escravos brasileiros. São Paulo: Ícone, 1988.

MAESTRI, Mário. Os senhores do litoral : conquista portuguesa e genocídio tupinambá no litoral brasileiro. [século XVI]. 2 ed. Porto Alegre: UFRGS, 1995.

MALOWIST, Iza Biezunska. La schiavitù nel mondo antico. Napoli: Scientifiche Italiana, 1991.

MARCHANT, Alexander. Do escambo à escravidão:as relações econômicas de portugueses e índios na colonização do Brasil, 1500-1580. 2 ed. São Paulo: CEN. Brasília: INL, 1980.

MATTOSO, Kátia de Queiros. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982.

MEILLASSOUX, Claude. Mulheres, celeiros & capitais. Porto: Afrontamento, 1977.

MIERS, Suzanne & KOPYTOTT, Igor. Slavery in Africa: historical and anthropological perspectives. Wisconsin: University of Wisconsin, 1977.

MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. São Paulo: Zumbi, 1959.

NÓBREGA, Manuel. Diálogo da conversão do gentio. Rio de Janeiro: Ediouro, sd.

OLIVEIRA, Padre Fernando. A arte da guerra no mar. Lisboa: Ministério da Marinha, [1970].

PÉRET, Benjamin. O quilombo de Palmares. Introduções e notas de MAESTRI, M. & PONGE, R. Porto Alegre: EdUFRGS, 2002.

PITA, Rocha. História da América portuguesa. São Paulo: EdUSP; Belo Horizonte, Itatiaia, 1976.

PRADO JÚNIOR, Caio Prado. Evolução política do Brasil.9 ed. São Paulo: Brasiliense, 1975.

QUERINO, Manuel Raimundo. O africano como colonizador. Salvador: Progresso, 1954.

RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 5 ed. São Paulo: CEN, 1977.

SANCHES,A[ntónio] N[unes] Ribeiro. Cartas sobre a educação da mocidade. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922.

SAUNDERS, A.C. de C. M. História social dos escravos e libertos negros em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1994.

SILVA, Eduardo & REIS, João. Negociações e conflitos:a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SODRÉ, Nélson Werneck. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1964.

SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. 4 ed. São Paulo: CEN; EdUSP, 1971.

STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: EDUSP, 1974. [1 ed., 1557].

STEIN, J. S. Grandeza e decadência do café no vale do Paraíba: Com referência especial ao município de Vassouras. São Paulo: Brasiliense, 1961. [Original em inglês 1957]

TINHORÃO, José Ramos. O negro em Portugal: uma presença silenciosa. Lisboa: Caminho, 1988.

VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e escravidão: os letrados e a sociedade escravista no Brasil colonial. Petrópolis: Vozes, 1986.

VIANA, Oliveira. Raça e assimilação. 4 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.

VIANNA, Oliveira. Raça e assimilação. [1932].Rio de Janeiro: José Olímpio, 1959.

ZURARA, Gomes Eanes da. Crónica de Guiné. Segundo o ms. de Paris. Modernizada. Introdução, notas, novas considerações e glossário de. Barcelos: Civilização, 1973.

Nota

[1] Conferência proferida virtualmente no I Encontro da rede de estudos brasileiros, IELA-UFSC, 1º de maio de 2023.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como