Por ALBERTO HANDFAS*

Os recursos necessários para a recuperação e transformação do país não estão nem de longe garantidos e dependem de reformas mais estruturais

Introdução

A crise do Orçamento público é um dos mais emblemáticos retratos da difícil transição entre os governos Bolsonaro e Lula. A recente aprovação da PEC Emergencial, já devidamente desidratada pelo Centrão, é um quebra-galho que permite não mais do que recompor os gastos mais emergenciais, em algumas áreas essenciais, que foram cortados por Bolsonaro em sua peça orçamentária para 2023.

Melhor do que nada, claro. Mas os recursos necessários para a recuperação e transformação do país ainda não estão nem de longe garantidos e dependem de reformas mais estruturais, a primeira delas sendo a derrubada definitiva do Teto de Gastos (EC-95) e de outras limitações aos dispêndios sociais, algo difícil no quadro reacionário do Congresso e das instituições da República (Andrade, Handfas, 2022).

Tais dispêndios são absolutamente necessários. Tanto pela justeza de suas capacidades distributivas e de superação da estagnação econômica, quanto – no caso de um país atrasado e periférico – por seu poder impulsionador do desenvolvimento nacional. Mas eles são também fundamentais por permitirem melhoras nas próprias contas públicas, ao contrário do que a propaganda da ideologia dominante nos tenta diuturnamente convencer.

O governo Bolsonaro encerra seu mandato deixando um enorme rastro de destruição. Além dos ataques persistentes à democracia, ao meio ambiente e aos direitos humanos – particularmente aos povos indígenas, quilombolas, pobres e periféricos – sua herança maior talvez seja a queima de estatais estratégicas (da Eletrobras, partes da Petrobras, Metrô de BH entre tantas outras) e o desmonte de serviços públicos perpetrados com cortes inauditos. Como por exemplo, os na Saúde e Educação – deixando hospitais, universidades e escolas sem condições de seguir funcionando –; no Farmácia Popular ou ainda no INSS – ameaçando milhões de terem seus remédios ou até aposentadorias negadas.

Deixou salários de servidores com perdas inflacionárias de 35%. Atacou direitos trabalhistas e previdenciários com suas contrarreformas antipopulares e só não avançou também em maior destruição dos Serviços Públicos por, já enfraquecido, não ter tido forças para aprovar a PEC-32 de seu ministro Guedes. Desmanchou serviços elementares de abastecimento alimentar, fechando dezenas de armazéns públicos reguladores da Conab e desmantelou a Embrapa com consequências deletérias à agricultura familiar e à produção e distribuição de alimentos à população. Deixa agora 125,2 milhões de brasileiros (59% da população) sem acesso a adequada alimentação diária.

E deixa também um inviável Orçamento para 2023 com verbas cortadas, como nunca visto antes, em todas as áreas essenciais. Isso coloca os serviços públicos e boa parte das relações econômicas que eles ensejam à beira da falência funcional.

O problema da brutalidade nos cortes orçamentários, contudo, não se limita à irresponsabilidade de um governo composto por ogros e facínoras. O fato é que há uma pressão contra os gastos públicos que vem daqueles que, a despeito da repulsão à falta de etiqueta do bolsonarismo, sempre foram consensualmente entusiastas da política econômica de Guedes: a grande mídia, a direita tradicional e as classes dominantes. E é tal consenso entre os de cima que torna o fiscalismo anti-povo tão impositivo, independente de quem ganhe as eleições.

Há décadas, as classes dominantes brasileiras desenvolvem uma agressiva e persistente campanha contra os serviços públicos sociais, as empresas estatais e os gastos governamentais voltados ao desenvolvimento social. Trata-se de uma ofensiva orquestrada desde seus lugares-tenentes que controlam os aparatos midiático-ideológicos e as instituições político-jurídico-militares. Campanha que se intensificou muito com o desenrolar do golpe de 2016.

Desde então, um profundo ajuste fiscal – que começa ainda em 2015 com o Plano Levy e acentua-se muito com a “Ponte para o futuro” de Temer – aliado à ação da Lava Jato intensificaram uma recessão que, por isso, transformou-se numa inédita estagnação econômica da qual o país, oito anos depois, ainda não se livrou. A aprovação da EC-95, o Teto de Gastos, levou às aberrações de Bolsonaro-Guedes, incluindo o Orçamento Secreto. Que é, afinal, cria do próprio Teto, já que foi a moeda de troca cobrada pelo Centrão para aceitar e aprovar seguidas Emendas Constitucionais que permitissem ao executivo desrespeitar (ou ao menos driblar) o próprio Teto – sem o que, qualquer governo se inviabiliza.

Vale lembrar que desde fins dos anos 1980, foi sendo construído no país um arcabouço legal contra os gastos sociais – inclusive aqueles inseridos pelas lutas populares na própria Constituição Federal (CF) de 1988. Destacam-se aí: a “Regra de Ouro” (art. 167 da CF e art.2 da LRF), que proíbe pagar despesas correntes primárias com emissão de nova dívida; a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que – imposta pelo FMI em 2000 – exige do Executivo a apresentação e cumprimento de uma meta de Superávit Primário (arrecadação superior às despesas, sem considerar gastos com juros da dívida, justamente para garantir seu pagamento), além do Teto (congelamento das verbas sociais por 20 anos), que é a última e mais draconiana dentre as travas de políticas fiscais. E, o que é pior, essas regras todas são essencialmente pró-cíclicas. Ou seja, quando o nível da atividade enfraquece devido a uma recessão, a arrecadação e, com ela, o resultado primário caem.

O que obriga o governo a cortar gastos seja por não poder tomar emprestado (Regra de Ouro), seja por ter de cumprir com Superávit (LRF), seja por ter gastos discricionários anualmente reduzidos dado o congelamento das verbas frente ao crescimento vegetativo de gastos obrigatórios (Teto). Obriga-se o país a abortar qualquer tentativa de recuperar a demanda agregada, a renda, a arrecadação e o próprio resultado primário, levando a economia a repetidos e prolongados ciclos viciosos recessivos. E, obviamente, elimina-se qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico de médio-longo prazo.

Os motivos de tal sanha contra os gastos públicos são econômicos, mas sobretudo políticos – como este artigo procurará expor mais adiante. Para tanto ele revisará a seguir alguns aspectos do atual impasse orçamentário. Partindo de uma breve crônica da recente tentativa de remendar o orçamento da transição e da oposição reacionária a ela, esta contribuição procurará expor a superficialidade ilusória dos argumentos usados por tal oposição. Por fim, serão apresentados alguns elementos teóricos e empiricamente corroborados que ajudem a mostrar, com exemplos numéricos inclusive, alternativas viáveis aos gastos sociais para o enfrentamento do impasse atual.

O orçamento da transição

A Equipe de Transição ao governo Lula passou quase dois meses, logo após as eleições, tentando recuperar e tapar os enormes buracos no Orçamento de 2023, elaborado por Guedes-Bolsonaro em acordo com o Centrão ainda em setembro de 2022. Parlamentares petistas e aliados apresentaram no Congresso uma alternativa de emergência na forma de uma PEC (“da Transição”) autorizando o furo e/ou a expansão do Teto de Gastos para recompor minimamente as verbas sociais. Desidratada no Senado e principalmente na Câmara pelo Centrão, que usou e abusou da oportunidade para chantagear ao máximo o governo eleito, a PEC foi finalmente aprovada em fins de dezembro e sancionada como Emenda Constitucional 162.

Resumidamente, a EC-162:

– Tem validade apenas sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 – ao invés de incidir sobre as LOAs dos próximos 4 anos, como constava na proposta original petista;

– Eleva o Teto de Gastos em R$ 145 bilhões. Ou seja, R$30 bi a menos que a proposta original do PT.

Desses R$ 145 bi, R$ 70 bi serão destinados a complementar os R$ 105 bi já previstos na LOA 2023 (de Bolsonaro) ao Auxílio Brasil, agora voltando a chamar Bolsa Família – que terá ao todo portanto R$ 175 bi para garantir o pagamento de R$ 600 mensais à cerca de 21 milhões de famílias, mais R$ 150 mensais a cada filha(o) de até 6 anos de mães solteiras (cerca de 8,3 milhões de crianças). Os demais cerca de R$ 75 bilhões de expansão no Teto poderão ser usados na recomposição das verbas em outras áreas sociais. Como por exemplo, R$16,6 bi ao Farmácia Popular e outros programas na Saúde, R$ 6,8 bi à Previdência para garantir o aumento real do Salário Mínimo e outras dezenas de bilhões em programas como Livro Didático, Minha Casa Minha Vida etc. – alguns desses só podendo ser recuperados muito parcialmente.

– Exime tais R$ 145 bi das limitações da “Regra de Ouro”. Assim, excepcionalmente em 2023, o governo poderá financiar tal montante com emissão de títulos públicos sem ter de pedir autorização ao Congresso.

– Exime os gastos (em até 145 bi) com BF e Auxílio Gás (e apenas estes) das limitações da Meta de Superávit impostas pela LRF.

– Exime dos limites do Teto de Gastos e do Superávit Primário quase R$ 23 bi (6,5% das receitas extraordinárias de 2021) a investimentos públicos – que agora (por estarem fora do Teto) podem até ser alocados em gastos correntes, inclusive investimentos.

– Exime também dos limites do Teto de Gastos (mas não do Superávit Primário):

i. a utilização de recursos (até R$ 24,6 bi) de PIS-Pasep não sacados até 1988 (abandonados).

ii. as despesas custeadas com receitas próprias ou com doações (impedindo que sejam eventualmente contingenciadas por ultrapassagem do Teto) em três casos de despesas: com projetos socioambientais, com instituições federais de Ensino, Científicas, Tecnológicas e de Inovação e com obras e serviços de engenharia.

– Retira (da proposta original petista) a possibilidade de considerar fora do Teto recursos de organismos multilaterais.

– Define que dos R$ 19,4 bi destinados (na LOA de Bolsonaro) ao Orçamento Secreto – agora considerado inconstitucional pelo STF –, cerca da metade se tornará RP2 (“emendas do relator para políticas públicas”) a ser usada pelo Executivo de forma discricionária. A outra metade vira RP6 (“emendas parlamentares individuais, de execução obrigatória”). Assim, tais emendas individuais passarão dos atuais R$ 11,7 bi a cerca de 21,5 bi.

– Determina que o presidente (Lula) encaminhe ao Congresso até agosto/2023 um projeto de lei complementar (PLC) de novo regime fiscal que, uma vez aprovado (apenas por maioria simples, pois trata-se de PLC e não de EC) levará à revogação dos artigos emendados na CF pela EC-95 (Teto de Gastos).

Apenas um alívio

Em termos práticos, portanto, a EC-162 permitirá ultrapassar o atual limite do Teto em R$ 145 bilhões, adicionados a outros R$ 50 bi vindos de um arranjo de receitas – extraordinárias, próprias de autarquias e de sobras do PIS-Pasep. Flexibilizará também alguns dispositivos de operação orçamentária pelo Executivo. Além, é claro, de corroborar/implementar a decisão do STF sobre Orçamento Secreto, reduzindo (apenas) uma parte (e com compensações) do poder orçamentário do Centrão.

A depender do quanto desses R$ 50 bi serão efetivamente usados, os gastos sociais previstos na PLOA 2023 poderão ser elevados em algo entre R$ 145 bi e R$ 195 bi; ou seja, entre 1,5% e 2% do PIB a mais. Como tal PLOA 2023 previa gastos totais de 17,6% do PIB, isso significa que eles poderão atingir agora com a EC-162 o patamar de 19,1% a 19,6% do PIB.

Isso é um alívio, claro, mas não é a salvação da lavoura. Pois permite apenas recompor as verbas aos patamares baixíssimos de 2022 – que, segundo o último relatório de Execução Orçamentária, representam 19% do PIB. Ou seja, com todos os dispositivos expansionistas da EC-162, os gastos manter-se-ão em 2023 similares como proporção do PIB aos de 2022. Sendo que este último é um ano que testemunha um colapso não apenas das áreas sociais, mas também dos investimentos públicos, que atingem seu menor patamar histórico: menos de 0,3% do PIB – lembrando que a mera manutenção da infraestrutura pública (reposição da depreciação do estoque de capital) exigiria de 0,5% a 1% do PIB de investimentos orçamentários.

Alternativas e próximas batalhas

O debate a respeito da viabilidade de outras estratégias legislativas (ao invés da PEC) que seriam mais ou menos (política e pragmaticamente) oportunas para avançar mais na recomposição dos gastos sociais está além do escopo deste texto. Sabe-se, contudo, que é sempre difícil dizer o quão exequível seria à equipe de Lula, que sequer assumiu o governo (e opera ainda sob ameaça de golpe bolsonarista mal dissipada), elevar ainda mais tais gastos no quadro inóspito de negociação neste Congresso tão reacionário e fisiológico.

O que é certo é que esta foi apenas uma batalha numa guerra bem mais longa. A próxima – até agosto – deve ser a da apresentação da nova lei de âncora fiscal, que precisa eliminar os entraves austericidas, pró-cíclicos e contraproducentes existente no atual arcabouço fiscalista (“ultraneoliberal”) brasileiro – Teto/LRF/Regra de Ouro. Muito além da (reconhecida) habilidade política e negociadora de Lula e de seus aliados no embate institucional, sempre muito viciado e limitado, a luta do povo nas ruas pode ser decisiva para garantir novos avanços.

A falácia da “gastança”

Mesmo tendo expandido o Teto em muito menos do que o necessário, a EC-162 foi – e segue sendo – objeto de enorme oposição. Não apenas do bolsonarismo, que tentou manobras para protelar a votação da PEC, mas também de “aliados” de última hora (como o tucano Tasso Jereissati) insistindo em exigir o mínimo de expansão do Teto.

Eles todos, junto com os economistas de banco (“mercado”) e a grande mídia (que não tardou em atacar a emenda com a absurdamente injusta alcunha de “PEC da gastança”), vivem anunciando uma catastrófica explosão da dívida pública caso o Teto seja ultrapassado. Não haviam, contudo, demonstrado tal ansiedade e muito menos tal oposição veemente às múltiplas (quatro) ultrapassagens do Teto de Gastos nos últimos 3 anos (no valor total de mais de R$ 700 bi). Inclusive naquelas para garantir os ultra corruptos esquemas do Orçamento Secreto e da compra de votos à tentativa de reeleição do presidente genocida. Tampouco reclamam dos R$ 800 bi a serem gastos em pagamento de juros da dívida apenas em 2022.

Com o crescimento natural da população do país – e com ele a elevação dos gastos obrigatórios como o da Previdência dado o aumento vegetativo dos aposentados – o Teto irá esmagar todos os gastos discricionários. O que fará colapsar todo e qualquer possibilidade de política social ou mesmo fiscal contracíclica no país.

Gastos públicos e endividamento

Aliás, o argumento usado em favor do Teto ou contra as medidas de expansão de gastos da PEC é de que o endividamento público crescerá exponencialmente com gastos sociais suplementares. E isso é economicamente – tanto empírica quanto teoricamente – uma falácia. Isso, dentre outros motivos, porque gastos sociais implicam em alto multiplicador fiscal, conforme notado, ainda no início da Grande Depressão dos anos 1930, por R. Kahn quem primeiro elaborou sobre o assunto. Seu estudo foi logo incorporado por Keynes na Teoria Geral e, mais tarde, por toda teoria macroeconômica convencional (Snowden, 2005, pp. 60-2). Trata-se do efeito em cadeia de geração de renda engatilhado por um dispêndio público ou privado.

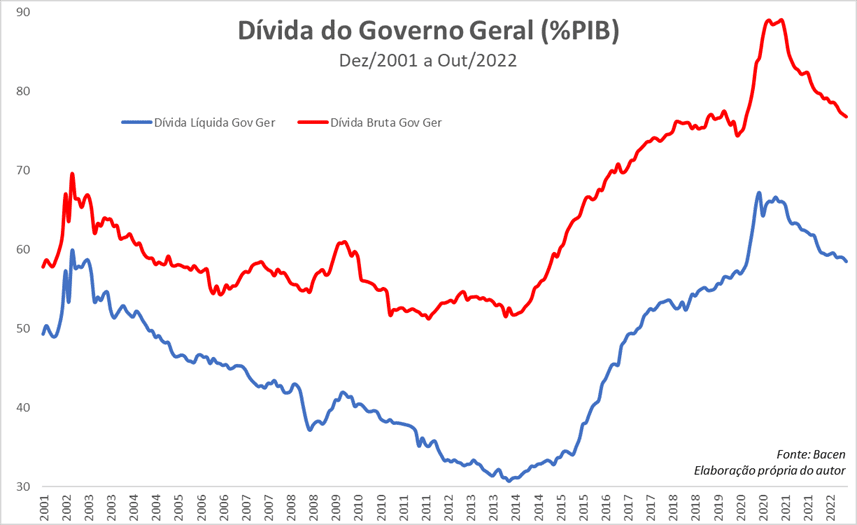

É comum portanto observar que em períodos recessivos, gastos sociais – tanto os focados em programas de compensação de renda (devido ao desemprego e à queda dos salários) quanto os voltados a serviços públicos (construção de novas escolas, hospitais etc.) – elevam o endividamento no curto prazo, mas reduzem-no no médio prazo ao permitirem uma rápida recuperação do PIB e, portanto, da arrecadação. E isso pode ser observado no gráfico a seguir que mostra a relação Dívida/PIB, principal medida de endividamento.

Nota-se que a acentuada retração fiscal levada adiante durante o governo FHC e o início do governo Lula aumentaram o endividamento. A expansão fiscal (muito menos agressiva do que fazem crer os arautos do “mercado” e da mídia) orientada por programas sociais entre 2006 e 2010, criaram as condições à queda da relação dívida/PIB no período seguinte. Tal queda, que se manteve até 2014, foi também ajudada pelo cenário internacional mais favorável ao crescimento do PIB entre 2004 e 2012. Às vésperas do golpe que derrubou a presidente Dilma, o mercado e os golpistas fizeram terrorismo ideológico e político alardeando falsamente que a dívida e a inflação estariam “fora de controle” (vê-se agora que, ao contrário, ambas estavam em patamares historicamente muito baixos). E com isso forçaram o governo a capitular e a adotar um forte ajuste fiscal por meio do Plano Levy.

O ajuste – típico de políticas austericidas (self-defeating policies) – produziu efeito oposto ao que prometia: a partir de 2016 o endividamento voltou a crescer, algo que se acelerou muito com a aprovação do Teto de Gastos de Temer em fins daquele ano. E, inversamente, os auxílios emergenciais e as PECs que furaram o Teto durante a gestão Bolsonaro-Guedes (contraditoriamente ao seu discurso ultrafiscalista) acabaram por permitir alguma melhora na renda nacional, na arrecadação e assim na própria relação dívida/PIB nos últimos 18 meses.

A relação gasto-multiplicador-endividamento

O impacto de um gasto governamental nos indicadores de endividamento público do país depende, dentre outros fatores, do multiplicador fiscal, da carga tributária e da taxa de juros paga pelos títulos da dívida.

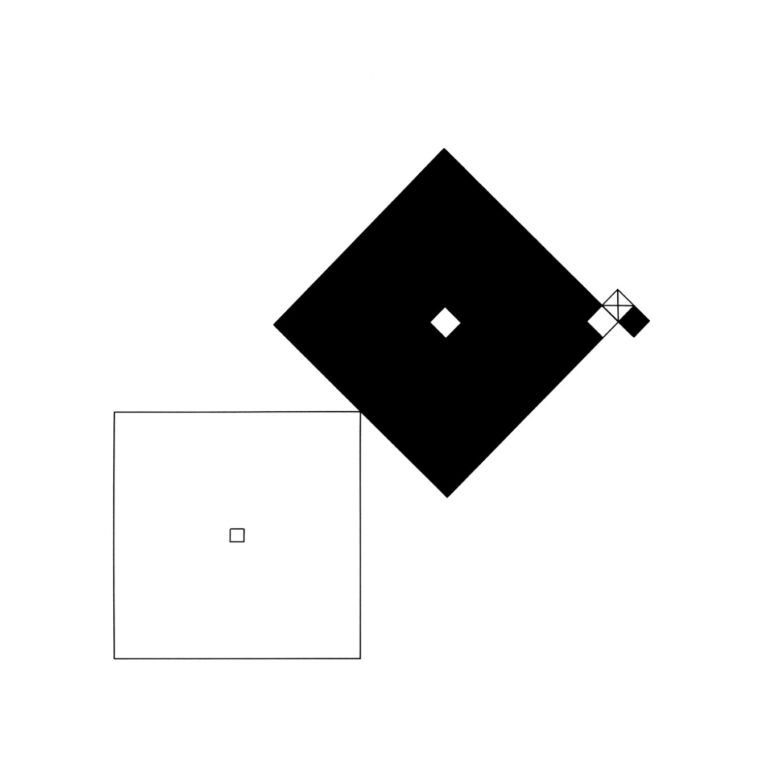

Assim, matematicamente, se “g0” é um particular gasto público como proporção do PIB; “i” é a taxa nominal de juros média que remunera os títulos públicos por “n” anos; “t” é a carga tributária do país; “m” é o multiplicador fiscal; e “d” é a relação Dívida Pública/PIB, então pode-se dizer que, tudo o mais constante, a variação, Dd, desta última decorrente exclusivamente de tal gasto será

![]()

Propensão ao consumo entre as classes

O multiplicador fiscal depende da propensão a consumir, particularmente dos beneficiários dos programas sociais gerados por tais gastos públicos. No caso dos beneficiários do BF – trabalhadores muito pobres -, tal propensão é em geral maior do que a unidade (m >1). Pois ao receberem nova renda extra, consumirão tudo e ainda, se possível, alguns deles até se endividarão para completar minimamente suas necessidades de sobrevivência.

Algo completamente diferente ocorre quando gastos públicos não são voltados aos pobres nem ao desenvolvimento nacional, como por exemplo no caso de reajustes de salários/ bonificações de altos oficiais no topo da carreira do Estado (as castas de juízes, procuradores, militares de elevada patente etc); ou isenções de impostos a milionários e à especulação financeira/imobiliária/agribusiness; ou ainda aumentos na remuneração de títulos da dívida (a “bolsa especulador”) via aumento da Selic. Os beneficiários de tais privilégios têm baixíssima propensão a consumir, uma vez que, dessa renda extra recebida, gastarão quase nada em novo consumo (pois, mais que saciados, já consumiam – sem tal renda extra – praticamente tudo que necessitavam apenas com sua renda regular), nem tampouco em novos investimentos produtivos (já que em boa medida são rentistas). Gastos com pobres (bem como gastos com serviços públicos que servem diretamente aos mais pobres, como Saúde e Educação públicas) têm, portanto, um efeito multiplicador muito maior do que outros gastos orçamentários.

Multiplicadores fiscais e evidências empíricas

Há evidências empíricas de que gastos públicos sociais, particularmente aqueles voltados a programas de transferências de renda aos muito pobres em períodos recessivos e de alto desemprego, têm alto efeito multiplicador fiscal. A despeito deste ser um tema já um tanto amadurecido e consolidado na literatura econômica, restringências técnicas (relativas tanto à contingência no tamanho amostral – séries históricas de dados não satisfatoriamente longas – quanto à escolha metodológica na modelagem estatística) recomendam cautela na previsão da magnitude do impacto de tais políticas sobre a expansão da renda (Alves, Palma, 2022; Batini, Roni, Weber, 2014; Carvalho, Sanches, 2022).

Em todo o caso, estudos empíricos recentes sobre o BF, o BPC e os AEs no Brasil em períodos recessivos mostram que os mesmos tendem a gerar uma nova renda (acumulada no decorrer de até 3 anos após o ano do gasto) de cerca de 1,5 a 4 vezes maior do que o gasto em si – podendo chegar a até 8 vezes em situações extremas (Cardomingo, Carvalho, Sanches. 2021). A magnitude e o tempo de maturação desse multiplicador dependem da fase do ciclo de atividade.

Quando a economia se encontra em meio a uma forte recessão, com alto desemprego e baixa (ou negativa) pressão inflacionária, o multiplicador tende a ser consideravelmente maior. Isso não apenas devido a propensão a consumir do público alvo de tal gasto social ser elevada. Mas também porque a propensão a investir e a consumir de todos os envolvidos nos encadeamentos subsequentes tornam-se agudamente altas em meio à forte carestia e à generalizada ociosidade de capacidade ao longo dos ramos industriais.

Ociosidade e desemprego

E este cenário não é muito diferente do atual, mesmo com a relativa (e limitada) melhora na atividade durante os três últimos trimestres de 2022. Por um lado, há ainda uma enorme massa de famílias na pobreza e em situação de risco alimentar – algo que não se via há décadas. Por outro, persiste no país um considerável espaço de recuperação à ainda tíbia demanda efetiva, mesmo tendo havido certa recuperação do emprego (até devido aos pacotes eleitoreiros de Bolsonaro que, lembremos, acabam agora, passada a eleição).

Pois o contingente no exército de reserva – quase 24 milhões de desocupados, desalentados, e subocupados por insuficiência de horas – mesmo tendo sido reduzido neste ano, é ainda aproximadamente o mesmo daquele existente em 2017 (ou seja, bem superior à média de 2007 a 2014). Pois persiste também uma utilização de capacidade instalada na indústria inferior aos níveis de 2009 a 2014. As pressões inflacionárias no lado da demanda seguem fracas e aquelas puxadas pelos choques de oferta (preços internacionais e descontinuidades nas cadeias produtivas devido à pandemia) tendem a perder mais força nos próximos trimestres, sobretudo com a alta nos juros internacionais e a subsequente queda na liquidez nos mercados, incluindo os que formam os preços das commodities.

Assim, não seria temerário nem tampouco improvável assumir um efeito multiplicador dos gastos com a PEC Emergencial (sobretudo o BF, mas também outros gastos sociais que ele permitiria liberar) acima de 1 no impacto inicial e acima de 3 no acumulado ao cabo de quatro anos, como sugerido pela literatura acima mencionada.

Exercício numérico

As mais de 20 milhões de famílias carentes beneficiárias dos R$ 145 bilhões em BF da PEC da Transição utilizarão imediatamente todos os R$ 600 recebidos mensalmente em 2023 para consumir novos alimentos, roupas, sapatos, material de construção ou eletrodomésticos. Não pouparão nada de tal benefício, ao contrário do que fariam os milionários e especuladores. Isso gerará uma enorme e nova demanda à indústria e ao comércio, o que colocará em marcha a criação de novas empresas e novos empregos. O que, por sua vez, abrirá espaço a novas rodadas de tal processo de modo a manter uma elevação na demanda agregada pelos próximos 4 a 12 (no máximo 16) trimestres aproximadamente, a partir da data de cada pagamento.

Isso impulsionará o crescimento da renda nacional e da arrecadação tributária muito acima do que ocorreria sem a realização de tal gasto público. Do ponto de vista do orçamento público intertemporal, num horizonte de 4 anos, o crescimento da receita compensará ao menos parte da despesa inicial. E como o PIB (a renda nacional) também crescerá a mais como consequência de tal despesa, a relação dívida PIB acabará muito provavelmente sendo reduzida.

Para avaliar o efeito isolado da PEC no indicador de endividamento Dívida/PIB, “d”, podemos esboçar um exercício numérico arredondado, assumindo que tal relação não seja alterada por qualquer outra variável econômica ou distúrbio que não seja apenas e tão somente os efeitos diretos dos R$ 145 bilhões em gastos a mais em 2023 (1,53% do PIB) em BF. Se estes tiverem um efeito multiplicador (cumulativo por 4 anos), “m”, igual a 3, eles:

(i) Levarão a renda (lucros e salários) a aumentar encadeada e cumulativamente até 2026 em R$ 435 bi (três vezes o gasto em si), o que significa crescimento de 4,58% no PIB apenas devido a tal efeito;

(ii) Farão a dívida pública em si sofrer efeitos vindos de ambas, receitas e despesas fiscais. Como a carga tributária brasileira, t, é de 33,9%, o Tesouro arrecadará R$ 147,5 bi a mais com impostos sobre tal renda extra gerada (os 435 bi). E, se o BF for financiado com nova dívida pública (cuja taxa de juro média, i, é 10,5%), seu gasto final a mais será R$ 216,18 bi (i.e. 145 bi acrescidos dos juros compostos por 4 anos). Assim,

(iii) produzirão até 2026 um déficit nominal de R$ 68,716 bilhões, ou seja, um crescimento de 0,99% da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG). Mas,

(iv) a taxa de crescimento de “d”, a relação DBGG/PIB, será -3,59% (0,99% de crescimento da DBGG menos 4,58% de crescimento do PIB), levando-a a cair do atual (out/22) patamar de 76,8% para 74,1%. Uma queda de 2,7 pontos percentuais em tal relação dívida/PIB.

Tais resultados podem ser confirmados aplicando os dados na Equação acima:

![]()

Ou seja, o BF (bem como parte dos gastos sociais) tende a se autofinanciar total ou parcialmente no médio prazo, não apenas evitando aumentos (ao menos significativos) no montante da dívida pública, como também – de fato – ajudando a, mais do que estabilizar, reduzir a relação dívida/PIB.

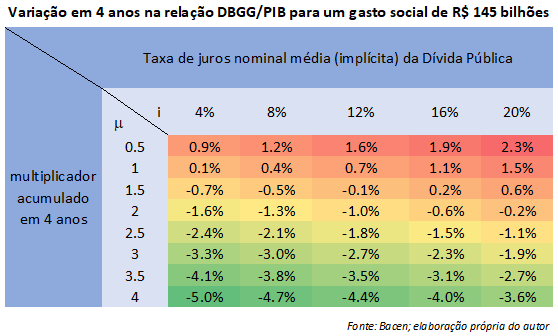

É necessário notar na Equação acima, que tal desempenho depende de duas variáveis chaves: m e i (já que as demais variáveis, t e d são dadas e exógenas no modelo). Políticas sociais que têm multiplicadores, m, menores, terão menos capacidade de compensar déficits iniciais já que serão menos impactantes na elevação de renda e subsequente geração de receita tributária. Inversamente, uma taxa de juros, i, menor reduzirá o custo do financiamento de gastos sociais no médio prazo, permitindo que os efeitos multiplicadores expressem melhor seus resultados na estabilização do endividamento. A tabela abaixo mostra o quanto a relação DBGG/PIB, d, crescerá (mais vermelho) ou cairá (mais verde), com novos gastos, g0, de acordo com o multiplicador do gasto e com a taxa de juro.

Limitações econômicas aos gastos públicos

Isso tudo dito, é importante lembrar que tais instrumentos de gastos públicos não são de uso ilimitado. A partir de certo ponto e em certas circunstâncias, eles tendem a perder eficácia e trazer efeitos colaterais cada vez mais desgastantes. Isso decorre de vários fatores dos quais destacamos dois. Primeiro, o gasto social pode ter, como vimos, maior ou menor efeito multiplicador a depender do tipo de programa concernido e da conjuntura em que ele é implementado – se o multiplicador se reduz com o tempo, a geração de renda e de receita fiscal vai caindo até deixar de compensar o aumento do endividamento e de seus custos. Segundo, e mais importante, a responsividade da oferta agregada pode diferir a depender sobretudo da conjuntura econômica. Ou seja, quando a oferta agregada está mais elástica e as cadeias produtivas encontram-se livres de maiores gargalos setoriais, potenciais ou correntes, as reações ao aquecimento das injeções de excesso de demanda geradas pelos gastos sociais tendem a ser rápidas de maneira a evitar pressões inflacionárias, demanda reprimida, crises de desabastecimento ou mesmo déficits na balança comercial.

Do contrário, uma combinação de alguns ou de todos esses efeitos pode aparecer não apenas azedando o ambiente, mas também tornando mais custoso e ineficaz o programa social, que terá inclusive seu multiplicador reduzido pelas restrições crescentes ao fluxo de geração encadeada de renda/consumo/investimento. Com isso, como a Tabela acima demonstra, a relação dívida/PIB pode crescer. Crescimento que – a depender da intensidade, tamanho e persistência dos gastos – pode acelerar-se e, junto com as pressões inflacionárias acima mencionadas, levar aos “mercados” a forçar uma alta nas taxas de juros – o que, aí sim, levaria a uma espiral de crescimento da dívida.

Vale lembrar que nem sempre taxas de desemprego (ou ociosidade de capacidade instalada) mais baixas implicam necessariamente em pressão inflacionária – supostamente decorrentes de alta nos custos salariais e produtivos impostos por “escassez dos fatores” induzido pelo lado da demanda[i]. Isso inclusive devido, por um lado, à alta informalidade estrutural do mercado de trabalho brasileiro e, por outro, à relativa flexibilidade operacional permitida pelos avanços técnico e de produtividade. Claro que choques de oferta (incluindo os choques cambiais) podem produzir pressões inflacionárias. Mas eles devem ser enfrentados pelo lado da oferta (regulação estatal nos mercados, nas redes de abastecimento de preços administrados) e, assim, não ser motivo para inibição de gastos públicos necessários.

Monetização

Em caso de economias afundadas em recessões mais agudas, sobretudo enfrentando níveis mais altos de desemprego e risco deflacionário, é possível financiar parte dos gastos apenas com emissão monetária pelo Banco Central (Bacen), sem a necessidade de colocar títulos públicos no mercado aumentando o endividamento. Assim, como contrapartida ao gasto público, nem o Tesouro precisa lançar títulos no mercado primário (tomando emprestado), nem o Bacen necessita esterilizar a expansão monetária com Operações Compromissadas – em que vende provisoriamente títulos públicos no mercado secundário e, assim, eleva a dívida pública. O Bacen pode apenas debitar da Conta Única do Tesouro, a pedido deste para realizar um gasto, criando moeda (alocando-a em um depósito à vista em um banco comercial no qual tem conta o beneficiário/fornecedor do programa gerado pelo gasto).

Claro que tal mecanismo tampouco é ilimitado. Sua utilização prolongada fora de períodos recessionários, similarmente ao financiamento por endividamento, pode (a depender do multiplicador etc.) levar à rigidez da oferta agregada. Ademais, aqui particularmente, não sendo o Brasil emissor soberano de moeda conversível, o risco de fuga de capitas “por arbitragem” internacional está sempre presente. Fuga que pode iniciar-se tão logo “os mercados” comecem a considerar que as excessivas injeções de poder de compra pela autoridade monetária estejam depreciando por demais as taxas de juros domésticas.

Expansão dos limites

Ambos mecanismos de financiamento de gastos (emissão de títulos ou monetização) podem ter seus limites estendidos e/ou expandidos se houver maior intervenção estatal sobre os mercados financeiros e de bens. Isso permitiria mais graus de liberdade ao manejo dos limites tanto da política fiscal/monetária quanto da oferta agregada.

Por um lado, o controle de capitais permitiria coibir a chantagem dos mercados financeiros em rejeitar oferta de títulos em leilões do Tesouro, ameaçar ataques especulativos, ou forçar alta da Selic – cujo custo orçamentário é em si a maior fonte de crescimento da dívida e, portanto, de achatamento das verbas sociais. A regulação e a centralização do mercado cambial e de outros mercados derivativos (e, no limite, a estatização dos bancos comerciais) também retirariam poder de barganha dos especuladores e rentistas financeiros na disputa política (e econômica) pelo Orçamento público. Claro que uma reforma tributária progressiva também ajudaria.

Por outro lado, instrumentos para tornar oferta agregada mais elástica precisariam igualmente ser deslanchados, como por exemplo, a forte regulação estatal de estoques de alimentos – com impulso aos armazéns públicos (Conab) –, reestatização nos setores estratégicos e de produção de bens da base da cadeia produtiva (siderurgia, mineração, fertilizantes, combustíveis/refinarias, eletricidade etc.), controle dos preços administrados, investimentos em infraestrutura (estradas, ferrovias, portos, energia) que permitiriam elevar a produtividade.

Isso significa, obviamente, que reformas estruturais como as acima sugeridas são necessárias à garantia de mais espaço orçamentário. Para viabilizar não apenas políticas sociais emergenciais, pontuais e esporádicas, como o BF, mas também e sobretudo aquelas (mais perenes e com custo muito mais elevado) voltadas ao desenvolvimento de longo prazo do país – tais como universalização dos serviços de Saúde e Educação Públicas, gratuitas e de boa qualidade; programas de habitação popular, transportes públicos, reindustrialização etc.

Por fim, ressalte-se que o critério para decisão de implementação de gastos estratégicos desse tipo não pode ser balizado apenas pelo efeito multiplicador fiscal e de endividamento de curto/médio prazo. Até porque eles são mais dificilmente mensuráveis dada a complexidade dos programas e dos investimentos a serem custeados, cujos efeitos de transbordamento são dispersos e de longa maturação. Os critérios devem sempre considerar também o potencial de cada projeto no desenvolvimento social e nacional de longo prazo.

A limitação aos gastos é também política

Mas muito além de limitações econômicas, os principais entraves às políticas fiscais contracíclicas e voltadas ao desenvolvimento são políticos. Isso porque, muito diferente da compreensão tradicional das teorias econômicas convencionais, incluindo em boa medida as keynesianas, o Estado não é neutro. No capitalismo, o Estado é burguês. Suas instituições e mecanismos de poder foram montados para servir aos interesses das classes dominantes, para facilitar a boa gestão de seus negócios e lucros. A luta de classes pode obrigar a burguesia a aceitar concessões temporárias no quadro de tais instituições. Concessões que ela tentará reverter assim que a correlação de forças voltar a lhe ser mais favorável. E a disputa encarniçada pelo Orçamento público é um dos palcos mais permanentemente tensos de tal batalha.

Mas não se trata apenas de disputa no uso do erário. Há uma guerra subjacente pelo poder. Como notado por Kalecki, a despeito da expansão fiscal ajudar na realização de lucro capitalista, permitindo que os gastos governamentais complementem a demanda ao setor privado, os capitalistas como classe tendem a se tornar refratários às políticas keynesianas (fiscal-expansionistas) particularmente em duas situações (Kalecki, 1977, pp 64-8).

Primeiro, quando tais políticas de gastos são intensas o suficiente a ponto de reduzirem demasiadamente o reservatório de desempregados. Pois isso daria aos trabalhadores e a seus sindicatos um poder de barganha sobre salários e benefícios inaceitável ao patronato. Nem tanto pelos custos do trabalho (folha de pagamento) mais elevados – que, afinal, seriam compensados pela maior realização de mais valia com uma demanda efetiva turbinada pelos gastos públicos. Mas sobretudo devido ao poder político e de agitação coletiva que sindicatos, partidos e organizações de trabalhadores tendem a desenvolver em ambiente de pleno emprego. Desemprego alto é, portanto, algo sempre politicamente desejado pelas burguesias como melhoria às condições de reprodução do capital – condições não apenas infraestruturais (econômicas), mas também superestruturais (políticas). Isso acentuou-se ainda mais com o fim da guerra fria, quando a ameaça “socialista” – que forçava maior tolerância a “políticas keynesianas” nos países capitalistas – foi aparentemente reduzida.

Segundo, quando os gastos e investimentos públicos se estendem a ramos da economia que o setor privado opera ou pretende operar, este rebela-se e exige privatização. Redes de hospitais, escolas e universidades privadas, por exemplo, preferem que o estado corte verbas públicas ao SUS e à Educação pública para livrarem-se da competição por ele imposta e dar mais espaço ao lucro privado – ainda mais em períodos de queda da lucratividade produtiva geral. O mesmo ocorre com os ramos de energia, transportes, petróleo etc. Daí a pressão por mais e mais privatizações.

Por fim, pode-se incluir mais um motivo para oposição das classes dominantes aos gastos públicos. Com a queda secular da taxa de lucro produtiva – ainda que intermeada por ciclos com recuperações intermitentes – há uma tendência ao crescimento da valoração financeira dos capitais por intermédio cada vez maior de instrumentos de capital fictício. Isso tem levado as classes dominantes a focarem-se cada vez mais na lógica do rentismo financeiro.

Para o qual o orçamento público deve prioritariamente ser voltado à garantia de curto prazo de pagamento de juros da dívida. Gastos com multiplicadores de maturação plurianual têm mais dificuldade em entrar nessa lógica. No caso de um país periférico como o Brasil, seu reposicionamento (forçado pela lógica imperialista dos capitais internacionais) na divisão internacional do trabalho, faz deslocar a economia a uma reprimarização/desindustrialização acelerada – o que apenas aguça tal lógica.

Conclusão

Os gastos públicos são essenciais na redução do sofrimento dos mais pobres, sobretudo num país tão atavicamente injusto, marcado por mais de 300 anos de escravidão e por sua subordinação na divisão internacional do trabalho que segue impondo uma acumulação capitalista alicerçada na ultra-exploração. Tais gastos permitem melhorar a distribuição de renda e lançar instrumentos essenciais ao desenvolvimento de longo prazo da nação, à sua (re)industrialização, com avanço tecnológico e de produtividade. Ademais eles são essenciais na gestão dos ciclos econômicos.

Mas muito além das razões distributivas e progressivas, tais gastos são também justificáveis do ponto de vista da sustentabilidade fiscal, sendo mesmo producentes orçamentária e financeiramente. Dispêndios sociais, sobretudo os que contam com alto efeito multiplicador, permitem recuperar as receitas do Tesouro e, assim estabilizar e mesmo melhorar o padrão de endividamento público.

Qualquer perspectiva de recuperação econômica e de desenvolvimento do país exige derrotar a política (e o simulacro de consenso, imposto por cima) do fiscalismo austericida em vigor nas últimas décadas.

*Alberto Handfas é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Referências

Alves, R.; Palma, A. “Fiscal Multipliers in Brazil: new evidence using mixed frequency approach”, Anpec 2022.

Andrade, E., Handfas, A. “Porque uma Constituinte é Necessária” https://aterraeredonda.com.br/por-que-uma-constituinte-e-necessaria/.

Batini, N.; Forni, L.; Weber, A. “Fiscal Multiplieres: Size, Determinants and Use in Macroeconomic Projections, IMF-WP, 2014.

Cardomingo, M.; Carvalho, L.; Sanches. M. “Quão mais fundo poderia ter sido esse poço? Analisando o efeito estabilizador do Auxílio Emergencial em 2020”. Nota de Política Econômica – 07, MADE USP, 2021.

Carvalho, L.; Sanches, M. “Multiplier effects of social protection: a SVAR approach for Brazil”. Anpec, 2022.

Kalecki, M. Aspectos Políticos do Pleno Emprego (1944) in Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas. Editora Hucitec. São Paulo 1977.

Shaikh,A. “Capitalism: Competition, Conflict and Crisis”. Oxford University Press. 2015

Snowdon, B.; Vane, H. Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Edward Elgar. 2005

Nota

[i] O grau de flexibilidade nas cadeias de oferta é em geral medido pelas taxas de desemprego e/ou de utilização de capacidade instalada ainda que, nem sempre tais termômetros refletem fielmente a responsividade da oferta, que em última instância é determinado pela disponibilidade (tanto vontade quanto possibilidade/oportunidade) empresarial em investir, que por sua vez depende do relativo acumulação-lucratividade (Shaikh, 2015, cap 5).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como