Por ERNANI CHAVES*

Uma comparação entre os efeitos sociais da Aids e da Covid-19

“Consoada / Quando a Indesejada das gentes chegar / (Não sei se dura ou caroável), / talvez eu tenha medo. / Talvez sorria, ou diga: / – o Alô, iniludível! / O meu dia foi bom, pode a noite descer. / (A noite com os seus sortilégios.) / Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, / A mesa posta, /Com cada coisa em seu lugar”.

Manuel Bandeira publicou esse poema em 1930, no seu livro Libertinagem. A interpretação psicologizante sempre lembrará que o poeta, muito jovem, acometido pela tuberculose, tratou-se num sanatório na Suíça e assim teve uma íntima convivência com a própria morte. Daí, talvez, a serenidade com a qual o eu lírico pode esperar pela “indesejada das gentes”, a “iniludível” mesmo que ele próprio não saiba se ela chegará “dura ou caroável”. Desde o título, o poema joga com a força expressiva e, por isso mesmo, ambígua, de algumas palavras, em especial daquelas que não nos são familiares, que não fazem parte do nosso falar mais cotidiano: “Consoada” remete tanto à ideia de uma refeição frugal e ligeira quanto a um banquete natalino.

“Iniludível”, por aliteração, nos lembra que a morte é nossa única certeza e que, portanto, não podemos nos iludir: ela baterá a nossa parte, inevitável que é. Será ela “caroável”, afetuosa, gentil e amável ou se apresentará como um estado doentio próprio aos idosos? De todo modo, é com serenidade, insisto e, quiçá, com certa alegria, que o eu lírico preparou uma consoada para recebê-la. A noite, enfim, pode descer, pois o dia foi bom, a vida foi boa, foi vivida comme il faut e, assim, a “indesejada das gentes” terá minimizado seu trabalho: sem choro, nem vela, encontrará “cada coisa em seu lugar”.

Minha professora de Literatura no colegial, numa escola pública de Belém do Pará, era apaixonada por Manuel Bandeira. Assim, aos 16 anos, fui apresentado a esse poema, cuja interpretação jamais esqueci. Ainda posso ouvi-la recitar esses versos, talvez com a voz levemente embargada. Lembro, em especial, de seu sotaque maranhense, em muito diferente do nosso, em vez do chiado, o sibilado. Nessa idade, a morte é apenas um nome, uma voz distante, que parece nunca chegará. Apesar das mortes próximas, da tia-avó tão amada ou da vizinha da frente que, tão jovem, morreu afogada. Mesmo os velórios eram lugares de jogo e brincadeira para as crianças do interior do Pará, da Amazônia.

O caixão, no meio da sala, dificilmente nos assustava. E, quantas vezes, na brincadeira de “pira”, não acabávamos invadindo a sala, correndo e passando por debaixo do caixão, sob o risco de nos chocarmos com ele e derrubá-lo? Havia, é claro, a ladainha, a reza, o choro, mas também as risadas, o café, o bolo e mesmo a cachaça, se o morto fosse um homem. Havia, é claro, os mortos ilustres, velados no salão da Prefeitura. Dos homens, contavam-se as façanhas, em especial, as aventuras amorosas.

A morte também tinha a função de caucionar a virilidade e a macheza. Das mulheres, as virtudes tipicamente femininas, ligadas ao cuidado da casa e dos filhos. Das crianças, a inocência, ou seja, a ausência de qualquer traço de sexualidade. Por isso, a estas, destinavam-se os caixões brancos, as flores brancas, a lembrar os anjos. Aos adultos, os caixões roxos, cujos adornos, muitas vezes dourados, sinalizavam para as diferenças de classe social. Mas, havia também o medo e o horror da morte expresso nos corpos deformados e dilacerados, muitas vezes, dos afogados. Ver o afogado era um desafio para os meninos e uma prova de coragem. Compunha um dos ritos de passagem, um aprendizado da frieza e quase indiferença diante do horror, que deveria caracterizar o futuro homem heterossexual e provedor da família. Um aprendizado da ausência de lágrimas e da dureza diante do sofrimento.

Nesses últimos quatro meses, a “indesejada das gentes” nos visita diariamente sem pedir licença e nós, ao contrário do que diz o poema de Manuel Bandeira, não temos nenhuma serenidade, nenhuma casa limpa, nenhuma mesa posta e, principalmente, nenhuma capacidade de dizer “olá, ineludível, estou aqui, à tua espera, entra, senta, come, refastela-te e estamos quites, não devemos nada um ao outro e por isso, não temos nenhuma conta a ajustar, faz teu trabalho, eu já fiz o meu: vivi”.

É bem verdade, que vivemos o que a linguagem científica chama de pandemia. Palavra que, em tão pouco tempo, se esgarçou pelo uso cotidiano e rotineiro, de tal modo que se incorporou em nós, naturalizando-se. Quatro meses olhando o mundo pela janela ou ainda pelas imagens da televisão e do computador. No princípio, tudo era distante, tudo acontecia do outro lado do mundo. Entretanto, à medida que a força destrutiva de um vírus, diante do qual não existe ainda nenhum remédio eficaz, se aproximava de nós, mais a “indesejada das gentes” mostrava a sua face de horror e assim, certa convivência, até mesmo idílica com a morte, que eu experimentara na infância, começa a se desvanecer e a desaparecer quase que completamente.

Trata-se de uma experiência completamente diferente, pois não estou falando da “finitude”, bela palavra que aprendi no meu ofício, na minha profissão, para designar a dimensão extrema da vida. Muito menos de uma experiência trágica, que me chega pelas teorias filosóficas, sobre as quais me debrucei durante tantas décadas. Menos ainda de tentar compreender o “irrepresentável” do sofrimento e da dor analisando filmes e textos dos sobreviventes dos genocídios, das lembranças dos torturados pelas ditaturas latino-americanas, do testemunho dos que viveram a degradação do humano até o plano mais vil nos campos de concentração nazista. Trata-se agora de outra coisa, a qual, entretanto, não está tão distante dessa outra experiência de um tempo não vivido por nós. Trata-se do velho amigo, do colega de trabalho, do vizinho da infância, dos pais de um orientando ou orientanda, do primo com quem dividi tantas brincadeiras na infância, da prima, de quem não pude me despedir, do velho amigo da família, assíduo frequentador de nossa casa no Marajó, que infectou o irmão e o filho de apenas 15 anos. Todos morreram.

Trata-se também dessas imagens tão chocantes e tão cruéis de valas – não sepulturas, mas valas – abertas por antecipação esperando a chegado dos corpos ensacados e jogados dentro de um caixão, despejados nas valas uns em cima dos outros, a lembrar as cenas de Auschwitz, que conhecemos pelos documentários. Trata-se, igualmente, de conviver com o medo, por saber-se fazer parte do chamado grupo de risco, de acordar no meio da noite e não mais dormir, de ter de consolar os amigos, apesar de tudo e da forma mais absurda: à distância, pelas redes sociais, pelo “zap”, algumas vezes pelo telefone, em meio à voz embargada e ao choro compulsivo. De pedir notícias diariamente do sobrinho e afilhado que mora em Manaus. De perguntar pelos amigos e amigas pelo Brasil afora. De se preocupar com o ex-aluno e orientando, que foi fazer um estágio de pesquisa na Itália. De passar seu aniversário com alguns amigos e parentes próximos sem nenhum afetuoso abraço e quase nenhum breve, que seja, aperto de mão.

De não saber mais, muitas vezes, que horas são, cansado e entediado das leituras, dos filmes e das séries, de ficar no facebook, de participar de lives. Até os nudes – por que negar que também os recebemos? – e as propostas de sexo virtual começam a se esvaziar de sentido. Talvez, nunca estive tão sozinho comigo mesmo. Talvez, nunca estivemos tão sozinhos conosco mesmos. Deixemos para os especialistas da alma humana o enorme prazer que lhes causa avaliar e mensurar o peso que se abateu sobre nós a partir dessa experiência de solidão misturada com isolamento, porque aprendi, faz algum tempo, que Einsamkeit, “solidão”, não é, necessariamente, aleinzusein, “estar sozinho”. Ainda hoje, olhando a cidade pela janela, enquanto escrevo esse texto, é tão difícil imaginar que a morte, sem nenhuma cerimônia, está entre nós. O céu imensamente azul e a claridade do sol, mais intensa nessa época do ano para os que vivem um pouco abaixo da Linha do Equador, nos impedem, pelo menos por alguns instantes que seja, de pensar na morte, seja como um futuro iniludível, muito menos como um presente aterrador.

De todo modo, me ponho a pensar na peça que o destino me pregou: faço parte, pela segunda vez, nesta minha breve existência, de um chamado “grupo de risco”. Ou seja, pela segunda vez, trago comigo, no meu corpo, as insígnias de um chamamento à morte. A primeira, nos começos da década de 1980, coincidindo com minha juventude paulistana, os meus “anos de aprendizagem” em meio à megalópole da América Latina, por ocasião da chegada do HIV. A segunda, agora, recém-chegado aos 63 anos, em meio à chegada da covid-19. No primeiro caso, por minha sexualidade transgressiva. No segundo, por minha idade, pelas comorbidades que já carrego dentro de mim.

Há semelhanças entre essas duas experiências, mas enormes diferenças também. Em ambas, se trata de um vírus, que pegou a ciência de “calças curtas”. No caso do HIV, se precisou de, no mínimo, uma década, para que se começassem a produzir tratamentos mais eficazes contra as infecções causadas pelo HIV. No caso da covid-19, como podemos acompanhar a todo instante nos noticiários, está-se fazendo um esforço monumental e transnacional para encontrar uma vacina a médio prazo. Em ambas, igualmente, se trata de identificar, como medida preventiva, os grupos de risco: homossexuais masculinos, hemofílicos e viciados em drogas compartilháveis, no primeiro caso; pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades no segundo caso.

Mas, há diferenças abissais, que merecem um pouco de atenção. Talvez a comparação entre a irrupção desses dois vírus no mundo, suas chegadas ao Brasil, possam iluminar alguns pontos obscuros de nossa experiência atual. Talvez essa comparação seja mais eficaz do que aquela que se faz em relação, por exemplo, com a “literatura da peste” (sobre isso, escrevi um artigo para o número mais recente da revista Voluntas, dedicado à pandemia, no qual analiso as críticas de Michel Foucault à essa “literatura da peste”, na qual se inclui, evidentemente, o famoso livro de Camus).

Gostaria de, rapidamente, tocar em dois pontos apenas pois existem alguns outros, nos quais as diferenças abissais aludidas acima, se mostram. Um primeiro ponto, bastante óbvio, diz respeito ao fato de que o HIV exigia um tipo diferente de “isolamento”, a partir de sua associação com a sexualidade transgressora, em especial. Não há comparação entre o peso dado pela opinião pública e mesmo pela ciência ao lugar concedido à homossexualidade masculina nesse caso, em relação aos não contaminados pela via sexual, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis. A contaminação pela via sexual inflacionou de moralismo a própria ciência.

A acusação de promiscuidade tornou pública, numa espécie de devassa ou mesmo de tribunal inquisitorial, as formas de vida sexual dos homossexuais masculinos, os locais de encontros, o sexo clandestino, a prostituição masculina e, em especial, as saunas e seus darkromms, um mundo de “perversões” e “abjeções”, que justificava a existência de uma doença como castigo divino. Além disso, ao contrário do que acontece hoje, progressivamente os corpos destroçados pelo HIV foram cada vez mais mostrados, para servirem de exemplo. O combate contra o HIV foi, antes de tudo, um combate moral, “civilizatório”, que só fez aumentar e justificar a homofobia. O homossexual masculino, mas também os travestis que, em geral, sobreviviam pela prostituição, demonstravam, de forma altissonante uma mudança no “eixo político da individualização”, isto é, aqueles cujas práticas sexuais deveriam ser combatidas e, se possível, eliminadas, em nome da “defesa da sociedade”. Tornavam-se assim possíveis transmissores e propagadores da morte.

Ora, quem são os transmissores e propagadores da morte hoje? À diferença do HIV, a Covid-19 não respeita nenhuma pureza do ponto de vista sexual, não respeita nenhum “gênero” e, cada vez mais, as pesquisas e a experiência cotidiana apontam que o chamado grupo de risco não significa que o vírus não possa contaminar até mesmo recém-nascidos. O corona vírus mais letal e mais indiferente que o HIV se constitui, de fato, numa pandemia.

Entretanto, mesmo que não haja nenhuma comprovação de contágio por via sexual, determinados contatos íntimos como, por exemplo, o beijo na boca e, por extensão, todas as práticas da oralidade, deveriam ser evitadas ou restringidas ao mínimo. Com isso, o corona vírus provocou efeitos corrosivos nas relações afetivas dos casais não-casados ou que não compartilhavam o mesmo domicílio. De algum modo, o corona vírus acabou por coagir a práticas sexuais pouco usuais, pouco cotidianas, como o sexo virtual. O corona vírus, a despeito das teorias que insistem em classificar como “perversões” determinadas práticas sexuais, acabou, paradoxalmente, por recriar ou mesmo criar formas de relacionamento sexual que, em tempos ditos normais, seriam consideradas como “perversões”. Resta perguntar se essas práticas vão permanecer no chamado “novo normal” que, dizem, nos aguarda. Mas, é melhor nos precavermos e não nos arvorarmos a prever o futuro.

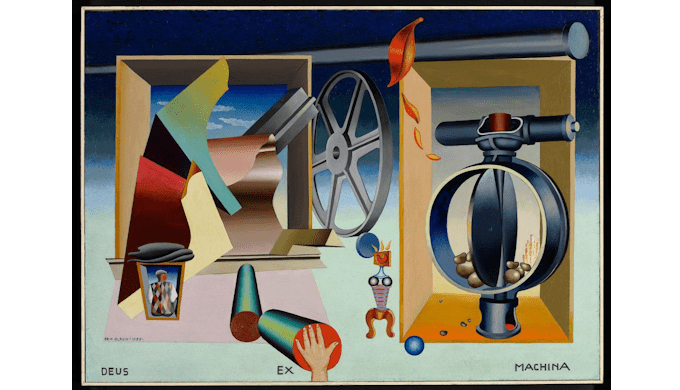

Uma segunda e última diferença, dentre tantas outras possíveis, diz respeito ao momento histórico da chegada desses dois vírus ao Brasil. O que era o Brasil no começo da década de 1980 e o que é o Brasil hoje? Quando os primeiros casos de AIDS começaram a se tornar públicos – a morte do ator Rock Hudson, em 1983 e a de Foucault, em 1984 são emblemáticos de uma certa comoção geral – o Brasil vivia uma efervescência política, que clamava por democracia e eleições diretas e livres, após os anos da ditadura civil-militar. Eram os chamados anos da “abertura política”, iniciada com a Lei da Anistia, em 1979.

O Brasil pulsava pela agitação dos novos movimentos sociais, pelas demandas de novos atores políticos, como as mulheres, os gays (assim chamo genericamente, de acordo com a terminologia da época), os encarcerados, seja nas prisões, seja nos manicômios. Um ar saudável de renovação e de esperança enchia nossos pulmões e nos fazia encher as ruas do país clamando por “diretas já!”. As ideias de cidadania, de direitos humanos, de direito à liberdade de expressão sexual ganhavam contornos diferentes, até mesmo coloridos, tingidos pelas cores do arco-íris. No campo da cultura e das artes, experimentava-se quase tudo e a palavra de ordem era renovação.

A minha juventude paulistana me proporcionou essa enorme alegria de poder lutar por um novo lugar no mundo. Rapidamente, em decorrência da expansão do HIV e das sucessivas e frequentes mortes, que abalaram a comunidade gay as redes de solidariedade, a criação de comitês de apoio aos infectados, o clamor pela implantação de políticas públicas e pelo aumento do financiamento para pesquisas científicas se fez ouvir pelo país. Essa é uma longa história e, num certo sentido, uma história heroica, que outros contaram e podem contar melhor do que eu.

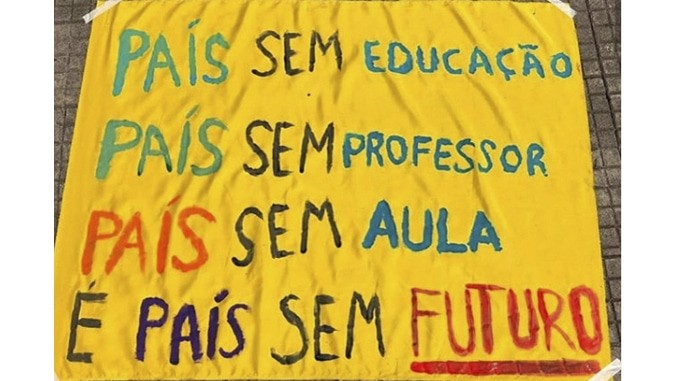

Mas, o que vemos no Brasil de hoje é exatamente o contrário. Em nome da democracia ou de um entendimento equivocado do que é democracia, ataca-se a própria democracia, ataca-se, cotidianamente os direitos humanos, nega-se com uma desfaçatez impressionante os direitos dos povos indígenas, que estão sendo atingidos duramente pela covid-19, nega-se aos mortos o respeito que lhes é devido e às suas famílias, qualquer solidariedade. Desse modo, a frieza e a indiferença diante da morte atingem patamares, nos quais o humano se esvanece.

Não se trata, de forma alguma, do aprendizado da dureza frente à morte, que os meninos das cidades ribeirinhas da Amazônia tinham de aprender diante da visão dos afogados. Lá, não se era indiferente, não se deixava de sofrer e sentir dor; dever-se-ia não chorar, mas as lágrimas sorrateiras, mesmo que indesejadas, escorriam pelos nossos olhos, pois ali, naquele momento, o fundo de dor, sofrimento e morte do mundo apareciam em toda a sua terrível plenitude. E assim, partilhávamos da dor dos outros, das suas famílias e pranteávamos juntos, do nosso jeito, a sua partida. Aqui, no nosso hoje, a indiferença parece eximir qualquer dor, qualquer sofrimento. Trata-se tão somente de salvar a economia do país.

O Brasil de hoje, ao contrário do Brasil do começo dos anos 1980 parece um velho navio, aparentemente portentoso e moderno, prestes a afundar. Às vezes, confesso, me sinto velho, alquebrado, sem forças. Mas, lembrando de minha inesquecível professora de literatura e dos versos de Manuel Bandeira, só há, talvez, uma forma de enfrentar a face soturna e obscura da morte: a de encontrar, diante dela, um estado de serenidade. Entretanto…será isso possível em meio à destruição letal que nos abate hoje?

*Ernani Chaves é professor titular da Faculdade de Filosofia da UFPA. Autor, entre outros livros, de No limiar do moderno (Pakatatu).

Publicado originalmente no site da n-1 edições [https://n-1edicoes.org/133]