Por AIRTON PASCHOA*

Considerações sobre o terceiro curta-metragem dirigido por Joaquim Pedro de Andrade.

“Recordações de um passado, / relíquias do Rio antigo / é o que vamos relembrar (…) / Recordações de um passado / do velho Rio que não volta mais” [De Moacyr Soares Pereira e João Batista da Silva, samba cantado em no filme Rio, Quarenta Graus]

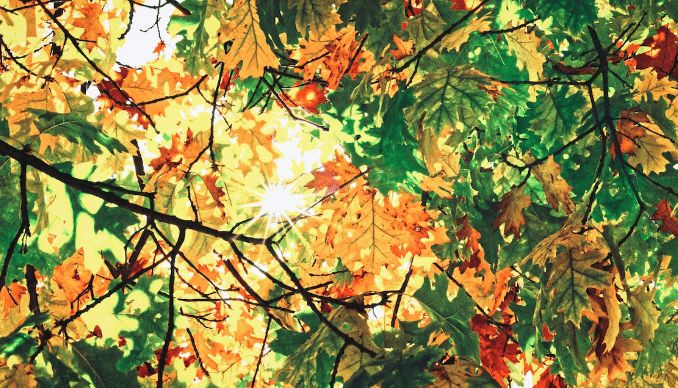

O tamborim, que costuma dar a largada da folia, não deixa também de marcar o seu reverso: “Quando o Carnaval se aproxima, os tamborins não têm preço. Na impossibilidade de melhor material, os tamborins são feitos com couro de gato.” A essas palavras over de Joaquim Pedro, entre planos de desfile de Carnaval na avenida, as crianças de morro como que abandonam suas tarefas cotidianas, de engraxates e vendedores de amendoim, e se dedicam temporariamente à caça de gatos, mais rentável em períodos de crise de abastecimento.

Dos cinco meninos, caçados por sua vez após o assalto aos felinos domésticos, apenas um, que roubou um gato de madame, é bem-sucedido. Sucesso relativo, é verdade, que a decepção não tarda. Refugiado no alto do morro, o idílio com o belo angorá branco dura pouco. Obrigado pela necessidade a separar-se do amigo recém-conquistado, o menino o entrega ao “luthier” de tamborim, recebe o dinheiro e vai descendo o morro, de costas, engolindo uma lágrima inadvertida.

Eis o resumo geral de Couro de Gato, de 1961, o terceiro curta-metragem de Joaquim Pedro de Andrade, e sua estreia no campo da ficção. Melodrama? Não faltariam elementos, crianças, pobreza, afeto impossível, separação dolorosa, mas o diretor soube evitar a armadilha do sentimentalismo. Não bastasse a discrição na filmagem da renúncia do menino, cuja reação é como que apanhada às escondidas, de costas, pois é assim que o “vemos”, uma única vez, limpar o nariz com o braço, — a música final, em crescendo, faz questão de abafar qualquer soluço desavisado.[1]

Emendando melodicamente fim e começo, o filme perfaz o círculo duro em que se move a sobrevivência dos mais pobres, sem se deixar abater porém por sentimentos pios, naturais, por assim dizer, ao coração humano, nem alevantar em brado de revolta ou clamor de justiça, igualmente caros a nosso coração. O menino vai descendo o morro, engolindo o soluço, engolido pela Cidade Maravilhosa, dessa feita sem a vista postal ao fundo da bela baía, tapada que está pelo paredão de prédios à nossa frente, espécie de quadratura do círculo da miséria, e que a câmera, meio imobilizada, ameaça deixar-se a focalizar, largada quase, talvez desacorçoada, à semelhança dos espectadores quem sabe, com a brutalidade da vida, mas se apressando em fechar o episódio ante a iminência de melodrama à vista, como que acordada pela trilha musical crescente, dissipando assim eventuais névoas de melancosidades burguesas. Miados à parte, a cidade está em festa, e o Carnaval continua…

Nem melodramático, nem melancólico, o filme é até bem-humorado em seu miolo. A montagem vertical, de som sobre imagem, vai ajudando a tipificar comicamente as personagens. No restaurante popular, em que um dos meninos tocaia um gato, os trejeitos cômicos, em ritmo de acordeão de valsa francesa, lembram a comédia muda, tal a estilização das interpretações, com seu garçom bisbilhoteiro e certos habituados típicos, o mal-humorado, o afobado à refeição, o popular sofisticado, tipo blasé. Do mesmo modo na casa rica, com seus tipos finos e afins, o motorista Rodolfo, de pé, estafermo e soberbo, posa ao lado do automóvel, ao passo que a proprietária burguesa, jovialmente americanizada da roupa à música (uma bossa-nova orquestrada), refresca-se ao jardim. Item o policial do parque, movido a toque de caixa e flautim das paradas militares, a tocaiar dois meninos que tocaiam, por sua vez, os vários gatos que alimentava o leite da bondade de uma velha senhora. Acompanhando a boa senhora de cócoras, um velho violino desarranjado (intestino idoso? gatos a afiarem as unhas, arranharem-lhe as cordas?)…

Feitas as contas, porém, e mesmo considerada a comicidade muda do miolo (coisa de 5’30”, quase metade do curta, portanto, com seus 12min), isto é, a caçada dos gatos pelos meninos (3’30”) e a caçada destes pelos adultos (2′), tudo a toque de tímpano e trompa, prevalece a tonalidade séria do filme. A abertura e o fim, em especial, como que calam o meio sorriso que provoca a situação de tom-e-jerry, com suas reversões de caça e caçador. Séria a tonalidade, porque realista sua ambição,[2] documentária mesmo, querendo-se representativa da realidade social do país. As visões de postal permanecem ao fundo, volta e meia flagradas, mas é o morro que desponta primeiro. Apenas não desponta coadjuvado pelos clássicos da pobreza nacionais, fome, desemprego, despejo, e a coorte de desgraças conhecida. Meio pitoresca até, a matéria curiosamente tem muito de “alienada”, como se dizia à época.[3] Afinal, com tantos protagonistas de peso a povoar nossos morros, por que cargas d’água tamborim, couro de gato? E depois, cá entre nós, sabido de sobejo o gosto (caráter? tara?) nacional pelo escracho, a coisa não acabava descambando em piada?

De fato, poderíamos nos perguntar se se trataria mesmo, haja vista sua aspiração realista, de matéria adequada, e como que ouvir — podemos imaginá-la — a réplica à queima-roupa, sussurrada embora, como era do feitio do diretor: mas não seria, por “alienada”, justo a matéria conveniente ao exame da realidade? até a uma crítica sutil da “alienação”? ao expor o avesso da festa popular por excelência? o sangue e as lágrimas, as tripas e o nervo, o couro, enfim, de que são feitos seus instrumentos?… “Instrumentos”?! Ah, e assim se explicaria até aquele plano “mágico”, a metamorfose espetacular no fim do idílio, no instante que, contristado, mirando-o longamente, se dá conta que a comida não dá pra dois… aquela cara do menino… os olhos puxados, os cabelos espetados, escovados, em pelo quase… Cara de gato?

Noutras palavras, não apenas passível de exame crítico, a matéria talvez fosse mesmo propícia ao tratamento desalienante. O fato podia ser extraordinário, meio folclórico, mas não deixava de ocorrer ordinariamente a cada Carnaval, a cada desabastecimento do mercado. Na ordem social nossa, gato às vezes vira tamborim, qual o drama? como às vezes se esfolam crianças (sempre figuradamente, claro… pelo menos há quarenta anos, no tempo das relíquias).

Mas isto ainda não era tudo. Seduzia também ao diretor a matéria menor, o cotidiano humilde, a poesia mesma do dia a dia, que aprendera com o Poeta do Castelo, e que certamente pressentia presente no colorido carnavalesco-local da caça de gatos. A acentuar-lhe ainda a inclinação lírica, já contava provavelmente certa tradição neorrealista,[4] com sua poética da humildade, sua preocupação social, suas vítimas de guerra mirins, a par de suas formas de produção baratas, precárias (humildes?), que tanto abriram caminho aos cinemas novos do Terceiro Mundo. Comprovando a comunhão fecunda de poesia e política, consubstanciada num cinema internacional prestigioso, brotara então recentemente em solo pátrio um fruto famoso, porque esteticamente válido e economicamente viável, e cuja existência por si só era capaz de animar sem dúvida empreitadas afins.

Como no primeiro filme de Nelson Pereira dos Santos, Rio, Quarenta Graus,[5] realizado poucos anos antes, em 1955, não faltam ao curta de Joaquim Pedro flagrantes da vida popular do morro, o sobe-e-desce com lata d’água na cabeça, a viração na cidade de meninos do morro, a rotina dos pobres, enfim, na luta pela sobrevivência nas condições adversas que todos mais ou menos conhecemos ou podemos imaginar. Não falta evidentemente nem o aprendizado que impõe a necessidade aos sonhos e afetos infantis. O episódio, no filme de Nelson Pereira, do amor de um menino por um bicho (Catarina, a lagartixa que vivia no bolso do Paulinho e acabou comida de cobra no zoológico), vira por assim dizer central em Couro de Gato, espécie de ponto de fuga para o qual concorrem todos os movimentos, dos pés aos olhos. Até alguns defeitos do filme de Nelson Pereira vieram, como que de contrabando, trocados. A caracterização meio caricaturada sobrou menos para a burguesa, cuja figura convence, e mais para os tipos populares, o garçom, o motorista, o guarda, os fregueses do restaurante.

A diferença é que, um pouco por conta de ser curta, cuja duração ajuda a prevenir dispersões, um pouco por conta de ser outro o diretor, de cuja meticulosidade dão prova tantos testemunhos, não bastasse a árdua pré-elaboração de seus trabalhos, a diferença, enfim, é que, em vez da gratuidade geral das articulações, da montagem naturalista, voltada para atenuar os efeitos da descontinuidade dos planos, em vez ainda da dilatação dos episódios, presentes no primeiro filme de Nelson Pereira,[6] — Couro de Gato se apresenta todo amarrado, todo articulado, quase que cronométrica e simetricamente calculado, exibindo a faceta pronunciadamente racionalista de Joaquim Pedro, cujo “construtivismo”, por dizer assim, já se deixara flagrar no primeiro curta, sobretudo no seu Bandeira popular.[7]

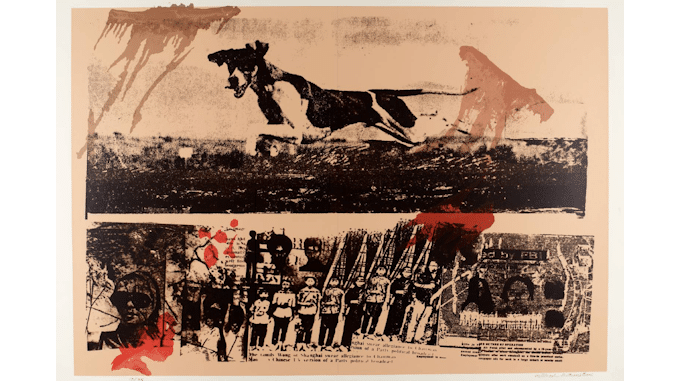

A montagem, de inspiração eisensteiniana,[8] senão discursiva, figurativa, intelectual, conceitual, dialética, ideológica,[9] ou o nome que se lhe dê, confronta planos, em alusão às lutas sociais em curso, cujo desenvolvimento desenhava no horizonte — no mínimo — a democratização efetiva do país, pra não falar de sonhos mais generosos, ou delirantes, dependendo do ponto de vista. O clima contagiante, se excessivo, sobretudo quando visto de tempos de recuo social, não era de todo desarrazoado, conforme relembra um de seus protagonistas.[10] A luta social vinha crescendo desde a década anterior, sob a égide do nacional-desenvolvimentismo, e com ela as expectativas, a crença, a certeza que seja, nos inícios dos anos 60, na revolução brasileira. Não seria então nada desarrazoado inspirar-se também numa práxis de cinema que convertia em luta de planos a luta de classes.

Assim, depois de haver já passado do gato pobre, deitado sobre um tambor, ao gato rico, refestelado na grama, ambos ameaçados pela falta de tamborim na praça, faz-se o mesmo com seus donos: do favelado no morro, construindo sua cerca, martelando-a vigorosamente, corta-se para um close na ricaça tomando refresco… A “ideia” é clara: o povo dando duro, malhando, suando, e a burguesia que se refresca! Do rosto embasbacado do menino no portão, a admirar o belo angorá branco da madame, corta-se para uma caixa registradora abrindo-se ruidosa, e de restaurante. Sugere-se sem dúvida o pensamento do menino, a calcular o valor do valioso felino e o que poderia fazer com ele, uma boa refeição, por exemplo. Mas a sequência toda do restaurante não suscitaria mais “ideias”? Enquanto o povo passa fome, e a burguesia se entedia ao sol de todo dia, que faz a classe média? não se mata de consumir, voraz, quando não existencializa, nauseada, e morre de inanição, inapetente, suspirosa quem sabe de outros cafés?

Ideológica no sentido político, mas também montagem ideológica no sentido puramente conceitual. Na desabalada dos meninos, a tomada de um frango a voar, assustado com o tropel no morro, indica que não serão pegos, claro, “ariscos” que são, como os frangos. Ideológica em ambos os sentidos, conceitual e político, o curta propõe abertamente a contaminação simbólica entre gatos e crianças, que ora caçam, ora são caçadas. Ato contínuo à intervenção do diretor, pra explicar às plateias internacionais a racionalidade econômica da caçada (fossem raposas…), um gato preto se encolhe, como que assustado com o toque do tímpano, a anunciar a caça, plano imediatamente substituído por um dos meninos, o que ficara no morro, a mover-se felinamente, preparando-se pra caça. Mais felinamente ainda, o belo angorá sai devagarinho de enquadramento, deixando em seu exato lugar (com a câmera subindo e se abrindo) o menino no portão da mansão, a tocaiá-lo boquiaberto… Couro de criança?

Quando não expressam “ideias” diretamente dedutíveis do choque, os planos ironizam, satirizam, chocam até, em sua montagem interna. Na abertura do filme, descrevendo o amanhecer no morro, um menino levanta cuidadosamente uma lata d’água na cabeça, depois passa outro, como que em continuidade, levando água em direção de casa. Marca da lata: “Sol Levante”. Ao pé do morro, do ângulo do morador surrupiado mas solidário, observamos de cima a madame, rodeada do motorista, do garçom e do policial — a burguesia e seus lacaios? No idílio do morro, o menino, deitado, brincando com o gato, leva-o ao alto e o chacoalha… Treino pra tamborim? Sarcasmo macabro?

Quando não são claros nem se esclarecem inteiramente, certos planos dão margem a toda sorte de especulação. Num plano, antes de sair de casa pra vendê-lo, um menino, levantando a lata de amendoim, sopra-lhe o braseiro abaixo, a mantê-lo quentinho, espiado pela lua ao alto, à nossa esquerda. Planos depois, um carnavalesco toca o tamborim, com a mesma lua ao alto, só que à direita primeiro, depois à esquerda, como que ocupando o lugar do menino… Puro gosto da simetria? Lirismo irônico? com a lua lá em cima, em vias de conquistar (lembram do Homem e sua epopeia espacial?), e cá embaixo, tão mesquinhos, tão pedestres, tão terrestres nossos problemas? Ou alusão ao futuro das crianças, em nova continuidade simbólica, a sua provável “ascensão” social? Ora vendedor de amendoim, tocaiador de gato, amanhã, se Deus quiser, vendedor de samba, tocador de tamborim…

O próprio cinema não seria glosado na sequência central da dupla caçada? A linha em cuja ponta vem uma sardinha atraindo o gato do morro, se quebra, a um puxão mais forte do menino. Imediatamente em seguida, o dono, ocupado com a construção da cerca, quebra no joelho, na coxa, um pedaço de madeira… Claquete, assinalando o início da perseguição? Ainda mais quando levamos em conta, como aprendemos, que o cinema clássico, narrativo, nasceu praticamente ao lograr exprimir a simultaneidade de ação, tal e qual a sequência de perseguição a que dá início, por exemplo, a “claquete” batendo…[11] Ironia? Autoironia? Paródia? Pasticho? Recontaria o curta, então, brevemente por força, a história do cinema, em seus momentos decisivos: do mudo ao falado, passando pelo berço clássico e pelo neorrealismo, sem esquecer a boa tradição do cinema revolucionário de Eisenstein?… Pós-modernista, Joaquim, avant la lettre? Tentador, não há duvidar. E se pensássemos que monta a história do cinema, desde um ponto de vista eisensteiniano, deixando clara sua opção? Mais tentador ainda, imaginem, encarar o filme como manifesto sibilino (em que pese a contradição nos termos) logo nos albores do Cinema Novo! Nesse caso, até o n.º 55 da casa do sujeito que acode aos gritos de “pega! pega!” do garçom e pelo portão retém o saco que carrega o menino, fazendo-o perder a preciosa carga, até esse número não cifraria o ano de estreia de Rio, Quarenta Graus, 1955, decisiva para o novo cinema nacional?

Esconjuremos as tentações, ainda mais quando levam a círculos cada vez mais estreitos. O “tratamento clássico da montagem em paralelo”, como assegura na carta a Bernardet,[12] buscava infletir como que seu uso natural, naturalista. No lugar do herói individual, preparava a sequência final, com a vantagem ainda de manter a “meninada toda” como herói coletivo. Por ironia do destino, o mesmo sistema de produção modesto, dito neorrealista, senão simplesmente realista para os países periféricos, o mesmo sistema que o animou a realizar o filme, e a encetar talvez nova carreira, largando o pai e a Física a ver navios (e velas), alterou a feição original do roteiro, mudando-lhe a direção coletivizante (brechtiana?), mais compatível em princípio, a seu ver, com suas “convicções políticas” e estéticas. Insaciável todavia, costuma a sorte ser sarcástica por vezes. Quanto mais com os líricos, coitados, contumazes, cíclicos, críticos que sejam. Sistema de produção à parte, a contradição entre herói coletivo e herói individual estava cravada no coração do roteiro.[13] Já se previa isolar do grupo um garoto e o gato, independentemente do final (vendê-lo ou afugentá-lo).[14] Uma vez isolado, o final obviamente se impunha, com direito a tudo, idílio e martírio.

De qualquer modo, apesar do pequeno herói individualizado, Couro de Gato entoa, a sua maneira discreta, seu canto do povo. O “caráter documentário” de que fala na carta a Bernardet, antes de dramático, ou melodramático, contempla não só o lírico, mas também o épico. Aqui o hino coletivo. Porque o homem do morro é um forte. Enquanto outro menino, provavelmente da vizinhança, tocaia seu gato no quintal, o dono, serrando madeira sobre madeira, vai construindo dignamente seu barraco. E não só forte mas trabalhador, e solidário. Se corre atrás do menino que tentou roubar-lhe o gato, breca ao pé do morro, em pose de desafio aos perseguidores dos quatro meninos que corriam morro acima em busca de refúgio e cruzavam com aquele que lhe fugia morro abaixo. Não é preciso dizer que ninguém ousou ultrapassar o limite da civilização burguesa, nem o garçom, nem o motorista, que manda a patroa rogar a quem de direito, e providencialmente ao lado — o policial, que se faz de rogado por seu turno e recusa as instâncias da madame aflita. Afinal, estavam todos de olho decerto nos vários planos, como nós, daquele mundo inacessível, a pairar misterioso acima do asfalto, com suas ruelas íngremes e suas escadarias perigosas, capazes de inibir o plano dos navegantes mais temerários. Mas não só o homem do morro é um forte. As mulheres também o são, e dignas, e trabalhadoras, caprichando no amendoim torrado, além de mães extremosas, abotoando a pobre camisa do filho, antes de mandá-lo inevitavelmente noite afora a enfrentar o frio e o humor, não muito mais caloroso, dos raros clientes.

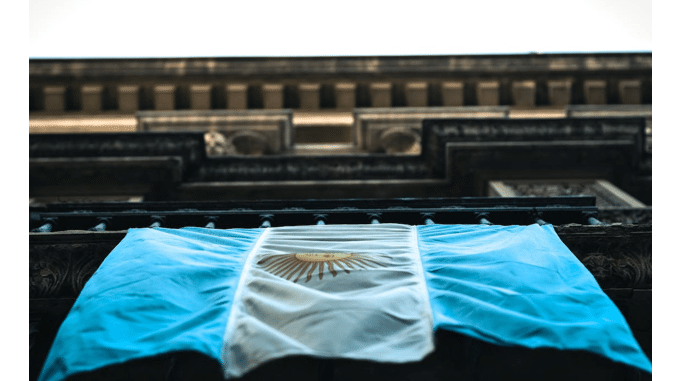

Mas, verdade seja dita, mesmo pagando tributo ao coro popular, ou populista, o canto a palo seco de Joaquim Pedro, mal regado a uma lágrima, nunca atingiu altissonâncias incômodas. Nesse sentido, para efeito de contraste, é instrutivo que tenha vindo a integrar no ano seguinte, em 1962, um longa-metragem que levou o título de Cinco Vezes Favela. A coleção, ideada pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE), contava outros quatro curtas: Um Favelado, de Marcos Farias; Zé da Cachorra, de Miguel Borges; Escola de Samba Alegria de Viver, de Carlos Diegues; e Pedreira de São Diogo, de Leon Hirszman.[15]

No centro, literal e figurado, do longa assim montado, Couro de Gato, na condição de terceiro quadro da favela, mantém certa excentricidade em face do ideário estético do CPC.[16] Se não for forçar demais, e mesmo correndo o risco de simplificação crítica, podemos dizer que o longa-metragem ensaia certo percurso, indo da denúncia social d’Um Favelado à celebração revolucionária da Pedreira de São Diogo. Entre os extremos, à esquerda e à direita do centro meio excêntrico, a denúncia de formas de “alienação” do povo. Zé da Cachorra acusa o sofrimento do migrante, atirado de um lado a outro, seja pela violência do dono da favela, do burguês especulador, seja pela violência do dono do pedaço, que quando andava com a cachorra… mal escondendo porém a admiração pela personagem-título (modelo de revolucionário? devidamente “conscientizado”, claro). O outro curta, Escola de Samba Alegria de Viver, protagonizado por Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e cujo argumento sintomaticamente é assinado por Carlos Estevam, opõe o marido diretor de escola, que quase se mata (ou é morto) pra fazer a escola sair, e a mulher consciente, que abandonou o samba, aquele “barulho sem sentido”, pelo sindicato e suas lutas. Ciceroneando os conflitos das duas militâncias, a “alienada” e a “conscientizada”, o jovem mestre-sala, depois de assistir ao desfile de desavenças, se despe da fantasia, renunciando ao Carnaval, vale dizer, à falsa “alegria de viver” do morro.

Em vez de correr ao sindicato, como devera fazê-lo o folião “conscientizado” do curta de Carlos Diegues, ou de sair em passeata da vitória, a exibir os trunfos e o triunfo da organização popular, como poderiam fazê-lo os anônimos heróis do filme de Leon Hirszman,[17] o menino de Couro de Gato, descendo o morro, terminado o longo idílio (2’15”, longo para um curta de 12′), não estaria pensando, presume-se, em se inscrever precocemente na Juventude Comunista. Sua “conscientização”, diversamente do proselitismo ora mais, ora menos estridente, adquire visos de “revelação”, de epifania…[18] materialista, por assim dizer, com perdão do paradoxo, mas não propriamente revolucionária, menos ainda apoteótica, ou apologética. O aprendizado da necessidade, dos constrangimentos materiais, atroz ao extremo a uma consciência em formação, ainda mais importando em sacrifício e morte (assassinato?), não retira o menino da condição de vítima, ou de paciente, nem o transforma em potencial agente da revolução.

Quem poderia sê-lo? O público? Mas o público não está ali tão desacorçoado como a câmera, tão impotente como ela em face do paredão intransponível da realidade a separar os dois mundos, o do morro e o do asfalto? O público não estava ali, na cidade, do outro lado do paredão da tela, quando não do outro lado do oceano? Oxalá ouvíssemos as trombetas do Juízo, Final, Inaugural, sabe Deus! mas não ouvimos senão o tamborilar miúdo (miados?) de um couro esticado…

Certamente o sentimento de desacorçoo nosso, fugindo ao espírito sóbrio do filme, que nada tem de melodramático, como vimos, cujo clima de secura mal deixa margem a uma lágrima, é coisa típica de pequeno-burguês. O curta aspirava por certo a outras reações, menos emotivas… mais efetivas, digamos. Destinado, por razões comerciais, ao público de fora, sonhava ele com outra recepção? Outro público? nacional? e um público que talvez nem público fosse, mas com a vantagem comparativa de ser tão seco e duro quanto o próprio couro de gato, temperado que estava pela própria brutalidade da vida? Sonhava enfim com o povão a vê-lo? Provavelmente sim, que a “modesta ação política” de um filme que se quer “popular, simples e direto”, como diz na carta a Bernardet, não se deve creditar exclusivamente à modéstia do diretor. Como furar então o cerco? Como alcançar o povo, afinal? Fazendo arte pro povão, claro… arte popular?[19] E como tocá-lo? sem o espantar? Via Centro Popular de Cultura? Mas o que é de fato “cultura popular”? o que é feito pelo povo? o que é feito pra ele? o que chega a ele (e é por ele apreciado)? o que é feito em seu nome (de acordo com o que se pensa serem os interesses populares)? o que o representa (ou pensa representá-lo)? sem contar as combinações e ênfases diversas das formulações em si e entre si.

As tantas perguntas, que tantos se faziam, e tantas perplexidades geraram, fazem parte, como expressa na carta a Bernardet, daqueles “imperativos diferentes” que Joaquim Pedro tentou “conciliar” e estão no nascedouro de Couro de Gato. Mal legendando: se não há dinheiro pr’um longa, faça-se um curta, mas um curta crítico, contra o grande capital (cinematográfico só?); o dinheiro investido, mesmo parco, exige retorno (para o bem da carreira cinematográfica), que, por sua vez, exige público, que, por sua vez, depende do circuito de distribuição e exibição, isto é, do grande capital cinematográfico, que, como se sabe, não prima exatamente pelo interesse cultural. Inexistindo condições internas, filma-se pra fora, ora! aproveitando a onda favorável ao cinema nacional, que começava a se consagrar nos festivais internacionais. Mas filmar pra fora não impunha restrições? Resistiria a plateia estrangeira, desequipada, ao mergulho fundo nas locas e malocas nacionais? Desconhecida a realidade brasileira, a matéria não tinha que ser então necessariamente mais “universal”, obrigando àquele “convencionalismo”, àquela “generalidade antiartística” de que vem a se incriminar na carta a Bernardet?[20] Joaquim Pedro já vivenciara a dificuldade do público europeu em compreender seu pobre Bandeira, poeta e filme…[21] Como superá-la? Seria aliás superável?

Isto pra não falar das limitações orçamentárias, da precariedade da produção, daquele sistema terceiro-mundista que, se de um lado tanto entusiasmava, de outra desfeita nem deixava criar um herói coletivo, bolas! Uma alternativa seria um circuito alternativo, militante, sindical, popular, como esse com que perdia o sono o CPC…[22] Se se escapava à limitação temática, nada garantia a recepção, menos ainda a compreensão. Arte popular com conteúdo revolucionário, como rezava o CPC… nem pensar![23] Aliás, não seria essa “arte popular” uma nova forma de “alienação”? Cadê o direito à dúvida? o direito à arte mesmo?[24] Não seria justamente a arte o único meio de desalienar de fato as consciências? Mas, se não for compreendida pelo povo, se ficar nos hermetismos cinemanovistas, como fazer a revolução? Mas não seria já também revolução a revolução na arte?![25] Adiantaria porém uma revolução exclusivamente artística?

O que não faltava, em resumo, a quem queria fazer arte cinematográfica, novo cinema, cinema independente, ou coisa que o valha, eram tensões e intenções as mais dilacerantes. Joaquim Pedro de Andrade não só meteu a mão nessa cumbuca, na condição de membro ativo do grupo cinemanovista, como veio queimando seus neurônios ao longo de sua carreira, procurando equacionar esteticamente os “imperativos diferentes” que continuaram a animar (torturar?) sua vida e obra.[26] Sua inclinação pessoal, por temperamento e por formação, logrou evitar os arroubos mais demagógicos, ou populistas. De outro lado, sensível ao debate seu contemporâneo, não deixou de vir tocando, sem alarde, como que em baixo contínuo, sua lírica popular, pelo menos até 1968, quando o fechamento da ditadura militar, implantada quatro anos antes, tentava impedir que flor alguma, mesmo feia, rompesse o asfalto negro da nova modernização conservadora.

*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de Ver Navios (e-galáxia, 2021, 2.ª edição, revista).

Publicado, sob o título “Relíquias do Rio antigo”, na revista Cinemais n.º 35 (jul/set/2003)

Referência

Couro de Gato

Brasil, curta-metragem, ficção, 35mm, p&b, 12 minutos.

Roteiro e direção: Joaquim Pedro de Andrade

Assistência de direção: Domingos de Oliveira

Montagem: Jacqueline Aubrey

Fotografia: Mário Carneiro

Assistência de fotografia: Paulo Perdigão

Música: Carlos Lyra e Geraldo Vandré

Elenco: Francisco de Assis, Riva Nimitz, Henrique César, Milton Gonçalves, Napoleão Moniz Freire, Cláudio Correia e Castro, Mário Carneiro, Carlos Sussekind e os garotos Paulinho, Sebastião, Aylton e Damião

Produção: Saga Filmes (RJ)

Produtor: Marcos Farias

Pré-estreia: São Paulo, outubro/61.

Estreia em circuito comercial, como episódio de Cinco Vezes Favela: Rio de Janeiro, 3/12/62.

Prêmios: Diploma Especial no Festival de Oberhausen, Alemanha, maio/62; melhor curta-metragem (dividido com Colina Lenin, de Alberto Roldán) no Festival de Sestri Levante, Itália, julho/62; Prêmio de Qualidade CAIC, Rio de Janeiro, novembro/63.

Notas

[1] “Quem quiser encontrar o amor”, de Carlos Lyra e Geraldo Vandré, constitui o tema musical do curta.

[2] “Na primeira sequência, que deveria ser longa, ia a maior ambição do filme. Ela devia mostrar a atividade dos meninos pobres do Rio de Janeiro, quando chove, venta ou faz sol, labutando para ganhar dinheiro. Teria caráter documentário, mas seria tratada dentro de um esquema formal exato: sempre descontinuidade de espaço, tempo e objeto, e sempre continuidade plástica e de movimento de uma tomada para outra.// Através da solução mais direta, com uso dos recursos de som, se faria a passagem da primeira sequência, de caráter documentário, para a segunda, de ficção bastante realista, para não destoar do material anterior, já transformado e aproximado do segundo pela própria encenação” [carta de Joaquim Pedro a Jean-Claude Bernardet, datada de Roma, 24/9/61, e escrita logo após a finalização do filme (apud Luciana Araújo, op. cit., p. 87/88)].

[3] Conhece-se outra explicação, menos estética mas igualmente poderosa, pra eleição de matéria quase exótica. No início da carta a Bernardet, Joaquim Pedro “explica que o filme procurou conciliar ‘vários imperativos diferentes’. A primeira escolha, do formato curta-metragem, resultou da falta de ‘recursos financeiros próprios’ e do ‘desejo de fazer filmes insubmissos às exigências do capital ‘profissional’ de financiamento de cinema no Rio de Janeiro’. Na ausência de um mercado de distribuição e exibição de curta-metragem no Brasil, o filme deveria ter ‘características de tema e ambientação [que] fossem capazes de interessar o público estrangeiro, ao qual ele se destinaria com prioridade comercial’. O tema, o ambiente e o tratamento seguiram ‘nossas convicções políticas, sensibilidade pessoal e as ideias que tínhamos naquele momento sobre técnica e estética de cinema. O filme pretende ser popular, simples e direto nos efeitos de sua construção’” (Luciana Araújo, id. ibid.).

[4] Para uma compreensão histórica do neorrealismo, longe da reificação dos procedimentos artísticos, tão comum no campo das artes, ver o livro de Mariarosaria Fabris (O neorrealismo cinematográfico italiano, São Paulo, Edusp/Fapesp, 1996). Graças a ele vamos descortinando a história da “descoberta da paisagem italiana e o gosto pelos ambientes naturais”, do “emprego dos dialetos”, do “valor de documentário”, do “uso de atores não-profissionais”, do “gosto pela crônica do dia a dia e pelos sentimentos dos humildes”, recursos “estilísticos” todos forjados na esperança de uma “reunificação” italiana socialmente solidária, nutrida dia a dia na Resistência ao pesadelo fascista.

[5] Pra estas aproximações, baseio-me no estudo magistral (porque pleno de lições e ilações) de Mariarosaria Fabris, Nelson Pereira dos Santos: um olhar neorrealista? São Paulo, Edusp, 1994.

[6] Mariarosaria Fabris aponta como “problema formal” a predominância da montagem dita clássica e a “dilatação excessiva de alguns episódios secundários” (Nelson…, op. cit., p. 130/1), embora ressalve, para além da “montagem-narrativa”, diversas formas de articulação, como a dialógica, a sonora, a espacial, a situacional, a dramática (por contraste), — mais significativas, e mesmo ideológicas (id., p. 123-6). Do ponto de vista estilístico, ressalta a falta de unidade na caracterização das personagens, cuja diferença de tratamento no filme (“realismo crítico” para os pobres, caricatura e farsa para os ricos e pequeno-burgueses) limita o alcance de sua crítica social (p. 105/6 e 114). Alerta a estudiosa porém que muitos desses defeitos figuravam também no neorrealismo italiano, fonte do primeiro filme de Nelson Pereira.

[7][7] Cf. “A estreia de Joaquim Pedro: gigante adormecido e Bandeira popular”, artigo de minha autoria, na Revista USP n.o 60.

[8] Acerca da recepção de Eisenstein pelo Cinema Novo, dirá Glauber em entrevista a revista estrangeira em 1968: “Nós éramos todos eisensteinianos radicais e não admitíamos que se pudesse fazer um filme a não ser com montagem curta, primeiros planos, etc. (…) Rio, Quarenta Graus foi influenciado pelo neorrealismo. Gostávamos muito do filme porque era de fato o primeiro filme brasileiro, mas do ponto de vista estético fazíamos ressalvas porque não era um filme eisensteiniano (…) Era uma mitologia eisensteiniana não digerida (…)” [apud Maria Rita Galvão e Jean-Claude Bernardet, Cinema: repercussões em caixa de eco ideológica (as ideias de “nacional” e “popular” no pensamento cinematográfico brasileiro), São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 205/6].

[9] Ver de Ismail Xavier O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984, 2.ª ed., esp. a primeira parte do cap. VI, “Eisenstein: da montagem de atrações ao cinema intelectual”, p. 107/114).

[10] “(…) A queda de Jânio foi fundamental para o surgimento do clima que originou o CPC, todo aquele fervor só tinha uma justificação: a ideia de que íamos chegar lá, e muito rapidamente. Com a renúncia de Jânio, armou-se um golpe de direita para impedir a posse de Jango e instalar uma ditadura de direita, e todos os que depois viriam a fazer parte do CPC participaram da luta pela legalidade, junto com Brizola, o III Exército, a UNE, a CGT, os sindicatos, o movimento camponês, etc… Durante esse período, até 1964, tínhamos a perfeita sensação de que as classes populares haviam vencido (…) O CPC surge daí, decorrente da ideia de que era necessário aumentar as fileiras, politizando as pessoas a toque de caixa, para engrossar e enraizar o movimento pela transformação estrutural da sociedade brasileira. É preciso sacrificar o artístico? Claro que sim, porque as classes populares vão chegar ao poder logo, logo. A avaliação de conjuntura levava à conclusão de que havia um ascenso do movimento de massas e que tudo só dependeria do esforço que empregássemos para multiplicar essas forças sociais em ascensão (…)” em “História do CPC: Depoimento de Carlos Estevam Martins”, concedido ao Ceac (Centro de Estudos de Arte Contemporânea) em 23/10/78, Arte em Revista 3 – Questão: O Popular, São Paulo, Kairós, março de 1980, p. 80).

[11] Pra compreender a importância da montagem “paralela”, “alternada”, simultânea que seja, para o cinema clássico, que vinha sendo criada por Griffith desde 1908 e foi finalmente sistematizada em 1915, com o seu Nascimento de uma Nação, dando início à exploração comercial em larga escala do cinematógrafo, até então uma novidade que não se sabia ainda muito bem pra que servia, ver, de Paulo Emílio Salles Gomes, “D. W. Griffith”, “Nascimento de uma nação” e “Intolerância e serenidade”, Crítica de cinema no Suplemento Literário (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, vol. I, p. 361/74).

[12] “Para a caçada dos gatos escolhemos o tratamento clássico da montagem em paralelo, desenvolvida para um vértice unificador nas cenas de perseguição, pretendendo a precipitação do ritmo, com quedas, quebras bruscas e retomadas de desenvolvimento anterior do ritmo até um paroxismo final, arrematado por uma quebra mais brusca e uma pausa longa que deveriam abrir o andamento do epílogo. Esse tratamento tinha a vantagem de permitir que o herói do filme fosse sempre a meninada toda, em vez de um só representante da classe, mas por deficiência da produção tivemos de alterar o epílogo original e individualizar um pequeno herói, nas últimas sequências” (carta a Bernardet, apud Luciana, op. cit., p. 87/88).

[13] “Em relação ao filme, o roteiro enfatiza mais a convivência em grupo dos meninos. Eles se encontram na cidade, quando sentam na calçada e contam o dinheiro ganho. E voltam a se reunir no morro, depois da perseguição. Em volta do angorá, eles comem os doces, fumam, e vão indo embora, ficando apenas um deles com o gato (…) “(Luciana Araújo, op. cit., p. 82, grifo meu).

[14] “Nos arquivos de Joaquim Pedro, há duas versões muito semelhantes do roteiro técnico de Couro de Gato. Nenhuma das duas está datada. Para distingui-las, usarei A e B, suspeitando que A seja a primeira versão, porque nela há correções já incorporadas em B. Trata-se de um roteiro para filmagem, decupado, com a descrição minuciosa dos planos, dos movimentos dos atores e da câmera. A diferença entre as versões é muito pouca, a começar pelo número de planos (A: 184; B: 186). Há alguns acréscimos e correções que tornam mais clara a descrição. De uma para outra, a variação mais significativa é o final: em A, o garoto vende o gato; em B, ele o afugenta com uma pedra” (Luciana Araújo, op. cit., p. 82).

[15] Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, foi outro projeto iniciado sob os auspícios do CPC e do MCP, o Movimento de Cultura Popular de Recife. Mas esta é outra história. Interrompido pelo golpe de 1964, quando se havia rodado pouco menos da metade do filme, o documentário, vindo a resumir vinte anos de ditadura nefasta, foi obra que se tornou prima… pra sorte sua e desgraça nossa.

[16] Ver o afamado Anteprojeto do Manifesto do CPC, redigido por Carlos Estevam Martins em 1962, e suas categorias estéticas: a “arte do povo” (tipo folclore), a “arte popular” (passatempo, escapismo) e a “arte popular revolucionária” (conteúdo revolucionário em forma popular). Lapidarmente, “a arte do povo e a arte popular, quando consideradas de um ponto de vista cultural rigoroso, dificilmente poderiam merecer a denominação de arte; por outro lado, quando consideradas do ponto de vista do CPC, de modo algum podem merecer a denominação de popular ou do povo” (Arte em Revista 1 — Anos 60, São Paulo, Kairós, jan-mar/1979, p. 72).

[17] A sua maneira também eisensteiniano, o curta de Hirszman louva, em planos didáticos, a resistência do povo à trituradora do capital… Somente a pedreira popular poderia parar a máquina capitalista.

[18] “Segundo Guido Aristarco, a verdadeira novidade do neorrealismo não residia nas filmagens em cenários reais ou no uso dos dialetos e dos atores não-profissionais, mas no fato de levar para a tela a noção de epifania: ‘O neorrealismo havia descoberto, para o cinema, a ‘epifania’: parafraseando Joyce, pode-se dizer que, enquanto outros realizadores viam nas coisas somente coisas, um Rosselini e um De Sica (e, portanto, Zavattini) viam, ou procuravam ver, algo mais, o ‘outro lado’ escondido daquelas coisas (de uma bicicleta, por exemplo) e dos homens’” (Mariarosaria Fabris, Nelson…, op. cit., p. 91).

[19] A título de curiosidade mórbida, vejamos o depoimento de Cacá Diegues acerca da recepção popular de seu Escola de Samba Alegria de Viver: “Eu passei meses filmando numa favela com os caras; pra não dizer ‘os caras’, os moradores da favela do Cabuçu. Quando terminei, eu quis que as primeiras pessoas a verem o filme fossem eles, os favelados… (…) Eles viram o filme, e quando acabou riram muito, porque apareciam os amigos (…) Então perguntei: o que é que vocês acharam? Aí o diretor da escola de samba virou-se e disse: ‘Ah! Muito legal… mas pô, doutor, isso aí não é cinema, cinema não é isso’” (apud Maria Rita Galvão e Jean-Claude Bernardet, op. cit., p. 242).

[20] Um depoimento sugestivo do fotógrafo do filme, Mário Carneiro, permite identificar, presumo, o que quis dizer o diretor com o convencionalismo e a generalidade de sua abordagem da matéria: “O ator era um menino do morro mesmo. Tinha uma personalidade muito forte, não se deixava manipular facilmente. Na última cena do filme, ele tinha que descer o morro chorando — uma cena muito bonita. Joaquim disse: ‘Agora você tem que chorar, mostrar emoção. Pense numa coisa triste. Na morte do seu pai, por exemplo’. E o garoto: ‘Ih, seu Joaquim, se eu pensar na morte do pai eu vou é rir. Ele me cobre de porrada o dia inteiro. Eu quero mais é que ele morra’. O garoto era danado. Tentaram-se outros artifícios emocionais, nenhum deles resultou em nada. Então o Joaquim disse: ‘Em último caso, eu sou obrigado a te machucar, vou te dar um beliscão. Você acha que chora?’. E o garoto: ‘Não choro, não. Pego uma pedra e lhe arrebento a cabeça. (…)’” (apud Luciana Araújo, op. cit., p. 83).

[21] “Já estou cheio de andar exibindo o Manuel Bandeira, que além de tudo não pode interessar a um público estrangeiro” (carta a Paulo [César Saraceni] e Gustavo [Dahl], datada de Paris, 4/5/61, apud Paulo César Saraceni, Por dentro do Cinema Novo — minha viagem, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1993, p. 104). Mais diretamente, interpelaria Novais Teixeira, em artigo de época, ao ver o filme de Bandeira sucumbir à “incompreensão geral” do público estrangeiro: “(…) que significação pode ter, para os que não souberem do intimismo lírico e da simplicidade franciscana de sua personalidade, a figura na tela de um homem pequenino e modesto, que faz as suas compras no bairro carioca do Castelo como qualquer mortal?” (apud Luciana Araújo, op. cit., p. 78).

[22] A título de Curiosidade Mórbida II, vejamos, se se nos não turva a vista, mais um capítulo (dramático? melo? joco?) de Em Busca do Proletariado Perdido: “Montamos muitos espetáculos em sindicatos, mas não aparecia ninguém para assisti-los” (“História do CPC: Depoimento de Carlos Estevam Martins”, Arte em Revista 3, op. cit., p. 78). Se o povo não ia ao teatro, ia ele ao povo, e assim surgiu o “teatro de rua”, apoiado na famosa carreta da UNE. “Uma vez fomos com a carreta para o Largo do Machado, estávamos fazendo um espetáculo em um dos lados da praça, enquanto que no outro havia um sanfoneiro e um sujeito tocando pandeiro. Apesar de todo nosso equipamento de som e luz, o sanfoneiro e o pandeirista juntavam mais gente que nós. Saímos dali para fazer uma reunião de avaliação e saiu uma pauleira fenomenal. Lembro-me de que me pus aos berros: ‘Não é possível, isto é um fracasso total e completo, eu vou sair com os sanfoneiros e vocês ficam aqui, vocês pretendem se comunicar com a massa e estão levando uma linguagem que não está passando’. Foi daí que surgiu esta concepção do CPC de que deveríamos usar as formas populares e rechear estas formas com o melhor conteúdo ideológico possível” (id., p. 81).

[23] “Fiz um filme, Couro de Gato, que tinha uma intenção poética da qual me orgulho e gostaria de praticar. Mas eu pretendia naquele filme um sistema de superposições de modo a atingir todos os níveis, todo o mundo. Eu me convenci de que isto reduz a validade artística e cultural do que se faz. A meu ver, o mais efetivo é ter total liberdade em relação a isto (…) dogmas básicos são sempre generalizações e, fundamentalmente, são contrários a tudo que é validade artística” (David Neves, Cinema Novo no Brasil, apud Maria Rita Galvão e Jean-Claude Bernardet, op. cit., p. 256/257).

[24] “E estou chegando à conclusão (…) que essa tal ideologia, tranquilamente, definitivamente assentada e definida, talvez não seja para mim. Minha única certeza é de que eu tenho direito de duvidar de tudo e o dever de expor essa dúvida no empenho de superá-la para agir ou de agir para superá-la, usando a ação como processo de conhecimento” (id. ibid.).

[25] “Há uma grande revolução geral que engloba tudo e há outras, em planos diferentes. Por exemplo, se o artista faz uma obra importante no tempo dele, original e única, ele opera uma revolução (…) A gente está fazendo um cinema revolucionário, mas está fazendo num nível onde ele pode ser realmente útil e contribuir com alguma coisa” (id. ibid.).

[26] Cf. “Mané, bandeira do povo” (Novos Estudos Cebrap n.o 67), artigo de minha autoria sobre o filme mais complexo da dita primeira fase de Joaquim Pedro de Andrade, Garrincha, Alegria do Povo, de 1963.