Por TARSO GENRO *

Dois mentirosos compulsivos numa era suja

Vendo as caras e bocas e o esgar paranoico de Trump, falando pelo Estado Americano e conferindo o seu reflexo nas redes, vi toda a decadência do Império: sua impossibilidade de explorar como nos “velhos tempos”, dentro da “democracia liberal” falsificada por ditaduras militares, sem adoecer a sociedade com o vírus o fascismo e sem usar a “exceção” autoritária, como regra permanente. Lembrei-me da genialidade de Maquiavel com a sua afirmação de que “a política (moderna) é uma atividade independente e autônoma, que tem seus princípios e suas leis, diferentes daquelas da moral e da religião em geral”.

Quando Bolsonaro disse, como afirmação política na TV – com toda a sua simplicidade mentalmente perturbada – que Deus é a “pessoa mais importante”, ele apenas demonstrou a sua visão puramente instrumental das religiões cristãs. Ao equiparar Deus, a ele e a Trump, como “pessoa” (apenas pessoas mais importante no contexto da sua fala sobre os poderes de ambos) também demonstrou que desconhece as formas que o cristianismo reconhece (ou constrói) a ideia de Deus. A visão de Bolsonaro dissolve essa ideia como ideia universal de unidade dos humanos e constrói outra, a do mito terreno – ele próprio – num degrau ou escala levemente inferior ao Ser Divino. Compõe, com esta lógica elementar, a ideia de que o desafio ao “mito” -deus terreno que ele pretende ser- substituiu, como conteúdo político, a ideia do desafio -ateu e comunista- que era feito à civilização cristã, que se enfraqueceu com o fim da Guerra Fria.

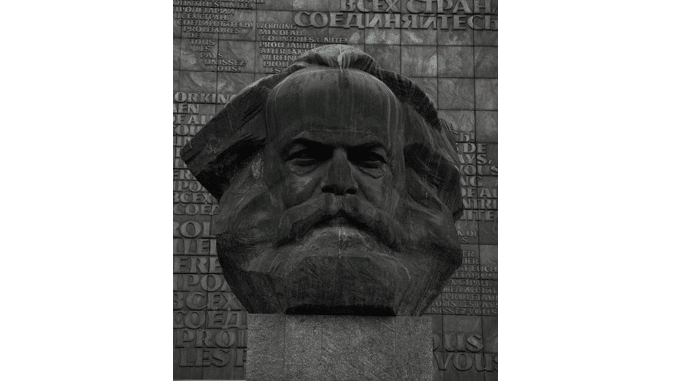

Mesmo que em algum momento do Século XX pudesse configurar-se alguma probabilidade de uma revolução socialista no Brasil (ou em algum país da América Latina) -o que é fortemente duvidoso- pensar nesta hipótese depois da queda da URSS e da mudança radical do modelo chinês, não é somente um erro histórico primário, mas uma evidente sociopatia, gerada pela extrema-direita nas redes sociais, para, de forma deliberada fechar quaisquer frestas da democracia política que possam permitir algum avanço em ações públicas de combate à desigualdade que, evidentemente, só poderão ter alguma viabilidade com a taxação dos mais ricos e com políticas públicas de caráter social democrata. As mesmas experimentadas em países como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e, em certa medida, em Portugal, na Espanha e na França.

Nada mais distante de uma revolução socialista do que as políticas de inclusão social e a políticas de “defesa de direitos”, dos Governos Lula e Dilma. Nada mais distante dos fundamentos morais do cristianismo originário, do que um “cristão” fascista, reverenciando os mitos da superioridade racial e a violência social contra os pobres. Nada mais distante de Kant e Hegel do que o olavismo de fixação anal, espalhado por “intelectuais” fretados pela ideologia ultraliberal. Nada mais decadente do que o apego de Trump ao poder e o seu falso respeito com a democracia, considerada por ele como mero artifício, que pode ser colocado na fogueira quando as suas formas não mais sustentam a sua permanência no poder.

Recordei -além de Maquiavel- também um texto que li há muito anos na Revista Humanidades (n. 20, ano VI, 1989, N. Armony) sobre o filme de Jeannot Szaware, “Em algum lugar do passado”. Nele, Richard, seu personagem principal, recua no tempo 68 anos, para reencontrar o amor da sua vida e assim romantizar sua existência mal resolvida, em termos afetivos. Jeannot introduz no filme a “intemporalidade do inconsciente e o apelo da arcaica experiência de satisfação\deslumbramento”: a busca da “verdade, do absoluto, da pedra filosofal, da completude” humana, na qual a felicidade se realiza de maneira perfeita.

Richard tratava de rever a sua existência, soterrada pela experiência real – onde vivem todos os seres humanos e seus dramas em sequência- e renascidos num tempo imaginário que emerge da frustração. Os líderes fascistas, misóginos, racistas e militaristas, no momento em que a democracia política parece não mais suportar as suas loucuras – com seus propósitos de permanência no poder- buscam a sua legitimação mítica num passado romantizado. E propõem a felicidade primitiva imaginária. em torno dos “mitos” que trazem para o presente, cujas bases de unidade comunitária foram dissolvidas pela vida já radicalmente mercantilizada: a vida cotidiana que une fictamente, na vida comunitária, mas separa as pessoas -pelas suas diferentes capacidades de consumo- para unificá-las magicamente em torno daquele que foi fixado um pouco abaixo de Deus, que afinal também é uma pessoa.

Este é o conflito permanente nos seres humanos alienados, onde se confrontam as experiências reais que frustram a felicidade – então substituída pela comparação da sua miséria com a riqueza alheia – da sua tristeza com a felicidade alheia, da sua dominação provocada pela violência alheia, ou baseada no seu próprio consentimento. Este conflito percorre o sistema do capital na democracia, nos seus momentos de dominação pacífica e consensual, mas a “acomodação” e a sua aceitação nos momentos de crise é que permitem um funcionamento mais previsível das instituições políticas. Na decadência deste modo de viver e ser controlado, todavia, a vida se desprende das normas e instala-se na “exceção”, que se torna política permanente de Governo: é a ação consciente de Trump, no momento em que se cristaliza a crise do sistema liberal-representativo nos EUA.

Gramsci, que tinha uma postura de respeito-negação pelo filósofo idealista Benedetto Croce, admirava a sua concepção de ciência política, pela qual demonstrara – de forma completa – a “autonomia” do momento político-econômico. Este poderia adquirir relevo nos regimes de força da direita, tanto sendo movimentado a partir das fórmulas inspiradores do nazismo, com Carl Schmitt e sua dialética amigo-inimigo, bem como a partir da instauração de uma hegemonia nacional-popular, como no fascismo “mussoliniano”, que Croce observava com certa ironia tolerante.

Contra uma tendência bastante evidente da aristocracia inglesa e de parte das suas classes dominantes, que estavam fora do âmbito da nobreza, Winston Churchill – conservador e amante do Império colonial “onde o sol nunca se põe” – disse que, “se Hitler invadisse o inferno, cogitaria uma aliança com o Demônio”. O mesmo impulso político e moral de Churchill – em defesa do Império Britânico – levou Stálin a defender o acordo de “não-agressão” com a Alemanha Nazista (Pacto Molotov-Ribbentrop), que incluía acordos de posse da Polônia e dos Estados Bálticos, considerando seu domínio como necessidade estratégica da URSS, para preparar a indústria bélica soviética para uma futura agressão alemã.

Churchill cumpriu ao pé da letra a sua promessa de combater Hitler com todas as alianças possíveis e Stálin provou que o seu “pacto” – amaldiçoado por parte da esquerda mundial – deu fôlego à URSS, para a épica preparação da sua derrota no solo ensanguentado de Stalingrado. Cumpridos os objetivos estratégicos do período, o momento da “autonomia da política” volta, então, para o seu leito de previsibilidade.

Independentemente das intenções conscientes de cada um dos grandes líderes do Século passado, suas decisões, no contexto histórico de crise em que “decidiram” enfrentar Hitler como um Demônio ou acordar com ele para – mais tarde – conseguirem sua derrota final, foram corretas para alcançar seus objetivos políticos e militares. Quando a derrota de Hitler se tornou um momento crucial da civilização capitalista no continente europeu, cada um desses líderes retomou o caminho das suas ideias originárias, sejam aquelas de caráter colonial-imperialista de Winston Churchill ou as fundamentadas no socialismo de Estado, do “Guia Genial dos Povos”, título de Stálin que lhe conferido pelo PCUS.

A autonomia da política – no seu poder constitutivo na economia e na guerra – aumentou na sociedade globalizada. Com as novas tecnologias de produção bélica, a capacidade de manipulação da informação e da transmissão de sinais e dados, que se sucedem mais rapidamente, passaram a reduzir o tempo que separa as crises e as emoções. Estas emoções agora se formam e se dissolvem na vida imediata, a consciência se torna mais evanescente e o diálogo, entre os contrários, pode se radicalizar com mais facilidade: passa rapidamente da palavra incendiária à ação dos mais fortes – em termos físicos – para exercer pela violência suas próprias razões.

A vitória de Biden contra Trump já ocorreu por mais de 5 milhões de votos e pode ocorrer, fora do “tapetão”, no número de delegados. O estranho e novo, não é -como dizem os comentaristas tradicionais- a emergência de um país dividido, o que é natural e saudável numa democracia estável, mas espanta, de um lado, a emergência de um fascismo que estava retido nas fantasias do mercado perfeito e o surgimento -no país “modelo” do neoliberalismo global- de uma esquerda renovada nos setores das classes médias baixas, nos trabalhadores dispersos nas redes de instrumentalização dos corpos, nas lutas das mulheres agrupadas no novo mundo do trabalho e nos novos movimentos eco-ambientalistas e de identidade sexual, já expostos como atos coletivos em defesa da extensão das liberdade políticas.

Esta vitória, todavia, não é somente uma vitória da esquerda, mas de todo um campo político democrático e republicano, que transcende ao bipartidarismo e que ainda aposta nos valores dos “pais fundadores”, que o “trumpismo” – com sucesso – chegou a jogar no fundo do poço. Para nós, cuja democracia está empestada pelo fascismo primata, pelo negacionismo que debocha da ciência e pelo evangelismo do dinheiro – que usa Deus e seus Profetas para operar a política dos vendilhões do templo- esta vitória, se ocorrer na sua plenitude, será magnífica, pois ela poderá ser um símbolo para estimular uma mudança dos nossos tempos obscuros. Apenas isso, mas isso é muito, num tempo em que se viu uma amizade entre dois mentirosos compulsivos se encontrar para socializar o infortúnio de duas grandes nações.

*Tarso Genro foi governador do Estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil.