A íntegra de um dos artigos reunidos no livro homônimo editado pela Companhia Editora Nacional

Por Walnice Nogueira Galvão*

O mercado negro pôs à venda peças do Museu Arqueológico de Cabul, demolido pelo bombardeio americano. Tal fato suscitou a mostra do Afeganistão, vinda de Barcelona para o Museu Guimet, de Paris, depois que algumas peças foram compradas por instituições que se declaram meras guardiãs, até que o museu reabra. É o caso da Fundação Hirayama, de Tóquio, e da Sociedade Spach (Society for the Preservation of Afghanistan´s Cultural Heritage), criada há pouco, a qual, com apoio da Unesco, depositou no Guimet partes do chamado Tesouro de Bagram. Visa-se ao resgate de uma memória e de uma identidade de rica diversidade. Logo na entrada, chamando a atenção para o presente, as obras de várias etnias dos afegãos atuais: suntuosas sedas tingidas em flamejantes borrões, dos uzbeques; jóias de prata martelada com incrustações de cornalina, dote das noivas turcomenas, fortuna carregada no corpo pelas mulheres de um povo nômade; casacos de carneiro revirado e recamado a retrós de cetim, dos pashtans.

Estes últimos estão ligados às leituras infantis, por meio de Mahbub Ali, o pashtan de barba tingida de hena vermelha como a crina e a cauda dos cavalos que mercadejava. Aparece em Kim, de Rudyard Kipling (1901), e no filme do mesmo nome (dir. Victor Saville, 1950), com Dean Stockwell; Erroll Flynn empresta-lhe seu charme e seu carisma. É uma figura simpática, pronto a tirar seu amiguinho de apuros.

Situado no entroncamento de rotas de comércio e migrações, o Afeganistão, tanto quanto qualquer outro país daquelas paragens, ou mesmo da Europa, integrou sucessivos impérios. Foi persa, foi grego, foi mongol, foi turco, foi muçulmano, e assim por diante. Rodeado por civilizações de caráter marcante – Índia, China e Irã – partilha com elas muitas manifestações artísticas. Assim, divide com o Paquistão a arte helenístico-budista de Gandhara (séculos I a III), na qual é curioso ver estátuas de deuses indianos portando clâmides com panejamento de escultura grega.

Os budas de 38 metros destruídos no estertor do regime talibã ficavam em Bamiyan, perto de Cabul, etapa obrigatória da Rota da Seda, na Antiguidade. É onde, bem alto nas montanhas, encontra-se a opulência de 12 mil grutas com pinturas murais. Devemos a André Malraux o pioneirismo em valorizar (e, aliás, em pilhar) a estética das obras afegãs, ao organizar em 1930 uma exposição em Paris; sua coleção emprestou à presente mostra o “Príncipe das flores”.

Trazida à luz só em meados dos anos 1970, a civilização de necrópoles e fortalezas da idade do bronze na Bactriana (que evoluiu de 2000 a 1800 a. C. entre o Afeganistão e o Uzbequistão) é fonte de uma cultura material notável, resultado de trocas com a Mesopotâmia, a Pérsia e o Vale do Indo.

Outro foco é o sítio arqueológico de Hadda (séculos IV e V), perto de Jelalabad, com suas 15 mil estátuas de estuque e argila, budistas sem mescla como os mosteiros que povoam, todos com a mesma planta: um pátio central cujo fulcro é uma estupa gigante, cercada por várias outras estupas votivas menores. Colossos de Buda em alto-relevo revestem os muros ao redor.

Mais tarde, mas de não menor relevância, seria a vez da arte islâmica, introduzida pelos árabes ao final do primeiro milênio e confirmada pela dinastia fundada por Tamerlão no século XIV. Há pouco tempo, portanto, para um país de tão vetusta cronologia, e que fez parte das conquistas de Ciro, de Alexandre o Grande, de Seleuco, dos partas, dos hunos, dos citas, de Gengis Khan, do império britânico, e assim por diante, até mesmo depois de tornar-se independente em 1747.

Realizar uma exposição como essa, no momento em que o país – após haver resistido por mais de 20 anos ao assédio russo e à guerra civil fomentada pelos americanos – sofre ataques da mais formidanda máquina bélica do planeta, equivale a uma reivindicação de sua presença na história da humanidade. Além de reconhecer-lhe face própria, forjada no patrimônio de uma identidade plural como um mosaico. E, para que não se alegue passadismo ou nostalgia, três telões no vestíbulo exibem sem parar vídeos do Afeganistão de hoje, com seus maltrapilhos entre escombros.

* * *

Quando lemos as expressões usadas pelos periódicos ou ouvimos o esbravejar dos figurões, a impressão de déjà vu se acentua. Afora as barbaridades que redundam num insulto à inteligência – como luta do bem contra o mal, e assim por diante –, não podemos negar que a investida dos Estados Unidos se reveste dos contornos de um embate entre anjos da luz e potências das trevas, da civilização contra a barbárie, da razão contra o fanatismo religioso. Ou, se formos mais realistas, dos ricos contra os pobres.

Fanático é sempre o outro, sendo mais fácil dar-lhe um rótulo que perquirir suas razões. Quem vê aqueles pobres-diabos no Afeganistão abandonando suas aldeias já em ruínas, carregando os parcos haveres, enquanto a mais poderosa nação do mundo os pulveriza sem clemência, bombardeando escombros, acha difícil aceitar que sejam a encarnação do demônio. Mas em nosso mundo, um mundo de progresso, de ciência, de saber, de urbanidade, atulhado de bugigangas e maravilhas eletrônicas, só há lugar para um fundamentalismo – o do mercado. Nenhum outro deus que não o consumo. E só um evangelho, o digital. Qualquer dissidência ou mera divergência é recebida à bala. Donde o sentido estratégico de uma exposição como essa, conferindo uma face e uma história aos afegãos.

* * *

Foi reencontrado, escondido que estava no subterrâneo do palácio presidencial afegão, o chamado Tesouro de Bactriana: 20 mil peças de ouro maciço encontradas por um arqueólogo russo em 1978, ao norte de Cabul. Foi achado em cinco tumbas de mulheres, provavelmente princesas, ornamentando-as. Em número de peças, é maior que o inventário da tumba de Tutancâmon. Como escapou é um milagre. Agora é que vai ser estudado, depois de ter passado século seqüestrado e até dado por perdido.

Enquanto isso, novas do saque do Museu de Bagdá, depositário de despojos milenares das fontes da civilização – de sumérios, caldeus, babilônios, assírios –, vieram somar-se numa contabilidade de danos e perdas ao do Museu de Cabul, arrasado pelo bombardeio invasor. Tanto mais de se notar, num tal cenário, a irrupção de um testemunho artístico até agora inédito.

Entre esses despojos, ocupa posição de destaque o tapete, que constituiu por séculos o único mobiliário numa civilização de tendas. Além de aconchego ao dormir, sentar e palmilhar, revestindo um piso irregular, serve de cama, de coberta, de sofá, de mesa, de biombo, de parede, de teto, de reposteiro. Apesar de comumente chamado de persa, não é vinculado às nacionalidades pois as precede, podendo provir do Irã, do Iraque, do Afeganistão, do Egito, da Índia, ou mesmo da China. A arte da tapeçaria, criação do Oriente, é várias vezes milenar. A obediência à proibição corânica da figuração – monopólio de Alá, em prevenção à idolatria – não é inflexível nessa arte. Mas é por isso que as maravilhosas mesquitas espalhadas pelo mundo todo, e os igualmente deslumbrantes tapetes, só trabalham com desenhos abstratos para fazer jus à proibição do Profeta: é privilégio de Deus a criação de seres, e o homem não deve disputar esse privilégio. A ornamentação dos templos fica por conta dos azulejos e das suratas do Livro, em sua elegante escrita que se alastra pelos muros, na insuperável arte da caligrafia desenvolvida pelo islamismo.

Nos tapetes, mesmo nos desenhos geométricos (os “arabescos”) predominam a flora e em menor grau a fauna, reconhecíveis, embora estilizadas. Um dos pontos altos na história da arte escapa à concepção ocidental que exige originalidade, antes se aplicando a copiar os riscos tradicionais e a repeti-los da maneira mais fiel possível.

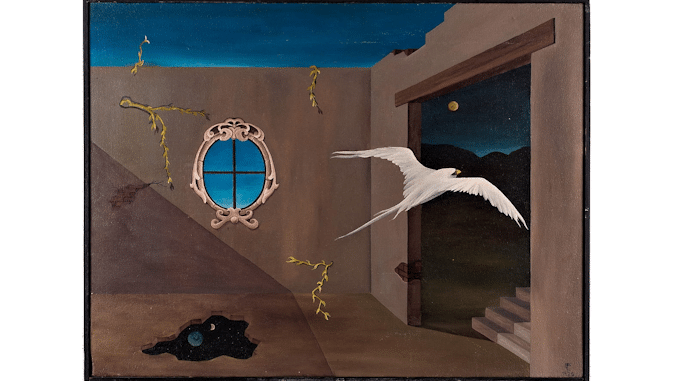

O mais comum é aquele que traz para dentro da tenda, ou da casa, o jardim. As dimensões da peça, determinadas pelo tear, impõem o retângulo, cujos lados paralelos indicam os muros que contêm a profusão vegetal em meio à qual reponta em silhueta o bestiário. E, compondo uma mandala, deflagrada pela dinâmica centrípeta da própria forma do retângulo, surge um medalhão central com o croqui de uma fonte, a qual pode se repetir nos quatro cantos do tapete; outras vezes, em lugar de uma há três fontes em linha reta, no meio, entre guirlandas. Por contraste e a bem de confortar o espírito,propõe-se à vista a negação da natureza circundante do deserto, trasladando para o recesso da morada um simulacro de oásis urdido pela mão humana.

A mais antiga obra literária da humanidade, a epopéia suméria de Gilgamesh, criação do Iraque e, como se sabe, fonte de Homero e da Bíblia, fala de jardins. Em diferentes versões aparece uma árvore em que uma serpente guarda uma flor depositária da imortalidade, bem como um pomar em que seres e plantas são feitos de pedras preciosas.

As crônicas guardam a lembrança do palácio em Ctesiphon, sede da dinastia dos Sassânidas (então na Pérsia, hoje no Iraque e bem perto de Bagdá), cujo salão nobre ostentava o descomunal Tapete Primavera, o qual, se não fosse documentado historicamente, passaria por mais uma das ficciones de Jorge Luis Borges. A obra reproduzia um jardim formal com todas as minúcias de seu quadriculado, arroios coleando entre sebes, caramanchões, repuxos, canteiros de flores, árvores frutíferas, pássaros e animais povoando as alamedas, passeios de saibro, cercas vivas e touceiras, renques de palmeiras. Tesouro real à vista de todos, era de valor incalculável: frutos e aves canoras incrustavam-se de pedras preciosas, fios de ouro e prata recamavam as figuras. Com sua pompa, a peça encarnava materialmente o poder do rei e a opulência de seu reino. Mas o Tapete Primavera proclamava também a investidura do monarca que, por direito divino, tinha jurisdição sobre a natureza, sobre a fertilidade e sobre a abundância, de que era penhor frente aos súditos e frente às potências do alto. Mais que símbolo ou emblema, era um “modelo reduzido” dos atributos políticos e cósmicos do rei.

Dessa maneira compreende-se melhor a arte da tapeçaria quando se pensa que para esses povos do deserto a idéia de paraíso era inseparável da noção de jardim, ao que parece uma criação também persa (em paralelo com os jardins suspensos da Babilônia). O próprio vocábulo é persa, com o significado de horto recluso, ou jardim murado, termo que o léxico grego absorveria (parádeisos).

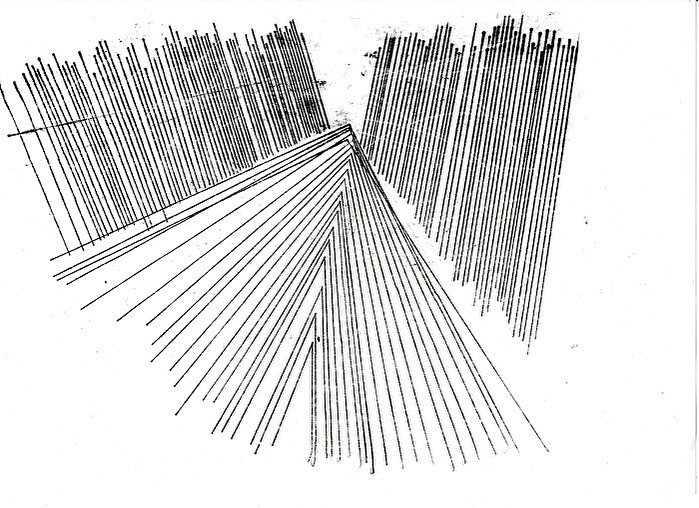

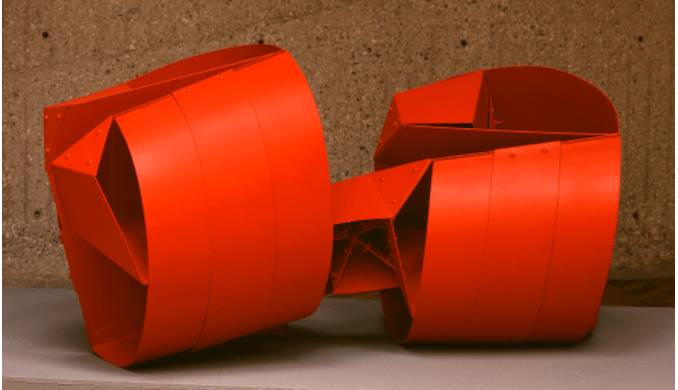

Assim sendo, o desaparecimento que ora se constata nos tapetes afegãos, e pela primeira vez na história, de temas tão intrincados quanto as “mil flores” ou a “árvore da vida” – ligados a anseios pacíficos que enfatizam a continuidade vital, implícita no ciclo da vegetação – é gravíssimo e desfigura como uma cicatriz a face da tapeçaria. Agora se vêem as arestas de tanques e mísseis onde durante milênios pontificaram as efígies da pujança da natureza. A figura que passou a dominar o padrão urdido – e proporcionalmente em escala muito maior – é a do ícone de todo freedom fighter, da Palestina à Chechênia, passando pelo Afeganistão: o rifle Kalashnikov, conhecido como AK-47, a arma mais difundida no mundo. Resultando em obras nas quais as rígidas normas da tapeçaria são subvertidas, siderando de horror quem as contempla.

Se o tapete-jardim afirmava uma positividade a muitos graus de elaboração estética e cultural, ao contrário, o tapete “máquina mortífera” implicaria numa perda da capacidade de imaginar e de sublimar. Rejeitando seu compromisso com o jardim, o tapete passou a reproduzir apenas o imediato, a simbolização tendendo a zero. A crueza daquela destruição blindada que despenca dos céus acarreta a perda do sentido e da função da arte, pervertendo o tapete que antes se destinava a embelezar e alegrar a vida cotidiana. A modernidade chegou lá, e não é coisa bonita de se ver.

*Walnice Nogueira Galvão é Professora Emérita da FFLCH-USP