Por ANNATERESA FABRIS*

Coletivos colombianos, Sarah Hooks Oldham e Rosana Paulino constroem imagens contra-hegemônicas, que põem em xeque visões estereotipadas sobre classe, etnia e gênero

Num artigo recente, o psicanalista Paulo Endo destaca o trabalho de dois coletivos colombianos – Costurero de la Memoria e Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz de Mampuján –, surgidos depois das “guerras fratricidas” que ensanguentaram o país desde a década de 1960. Fundado em 2013, o primeiro coletivo, integrado majoritariamente por mulheres, apresenta-se como um “espaço de encontro, cura e construção coletiva, no qual, a partir do ato de costurar e outros saberes, [se] reconstrói a memória histórica das vítimas”. O grupo, desse modo, pretende denunciar e dar visibilidade a episódios violentos como forma de luta contra a impunidade e o esquecimento, suprindo lacunas da história oficial ou institucional.

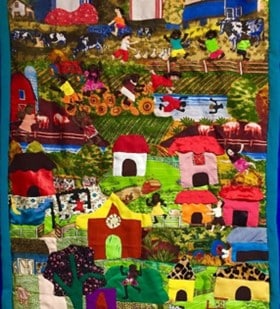

O segundo coletivo foi fundado em 2004 como forma de protesto contra o deslocamento forçado de moradores do povoado de Mampuján, ocorrido quatro anos antes. Integrado por mulheres afrodescendentes, que aprenderam o ofício de fazer colchas de retalhos com a missionária menonita Teresa Geiser, o grupo tem dois objetivos centrais: a denúncia de deslocamentos forçados, massacres, sequestros, torturas e perseguições realizados por grupos paramilitares; e a evocação de ofícios cotidianos, de encontros comunitários e da história ancestral e local.

Endo estabelece um paralelo entre a costura e uma sessão coletiva de análise: “Mulheres reunidas para tecer com linha e agulha objetos quase invisíveis – o percurso atento de juntar com trapos memórias fragmentadas e dadas como perdidas. O tempo lento e meticuloso da memória que se faz ponto a ponto, vagamente, delicadamente no tempo da vida que perdura e resta. O tempo da costura, analogamente, encena o tempo da perlaboração”.

Esse não é o único aspecto que chama a atenção do autor. Os painéis que resultam desse trabalho encantam “por seus efeitos de cor e forma, e recontam uma história vivida, justapondo a vida no momento em que ela era destruída.

Essa vida, contudo, encontra seu fio na junção de panos que apresentam painéis em que vida, morte, passado, futuro revelam uma simultaneidade impressionante na interpretação do presente. A decisão de viver, apesar de, supõe a representação do que foi destruído, do que permaneceu e do que ainda resta a ser reerguido em painéis que mais parecem maquetes de sonhos antes não sonhados”.

A transformação de uma narrativa pessoal numa manifestação coral é acompanhada com vivo interesse por Endo: “Nesses trabalhos, ver as costureiras em atividade permite perceber uma performance na qual a dor também segue seu caminho pontuada nas agulhas que vazam os tecidos para juntá-los. […] Olhar é a condição de ver, e ver de perto é a condição para perturbar a instauração condensada da dor traumática. As costureiras voltam à cena insuportável para criar novas visibilidades, no mesmo ato em que surgem obras que se revelam coletivas, plurais e diversas”.

A disputa sangrenta entre grupos guerrilheiros e grupos paramilitares está na base da atuação dos dois coletivos, que reivindicam não apenas o direito à memória, mas igualmente a possibilidade de construir narrativas a partir do ponto de vista das vítimas e de seus familiares por meio de relatos visuais que denunciam publicamente a violência que afetou suas vidas. Não deixa de ser significativo que o impulso para a constituição de Costurero de la Memoria tenha vindo do artista Francisco Bustamante, que divulgou o testemunho de uma mulher que teve três filhas assassinadas pelos paramilitares e resolveu criar uma colcha de retalhos com suas roupas. O ato de costurar fragmentos fez da agulha um instrumento eficaz de construção de memória e de cura do trauma, funcionando ainda como pretexto para um diálogo com a sociedade. Como afirma Marina Salazar, uma das integrantes do grupo: “trata-se de remendar as feridas que têm as pessoas quando chegam ao costurero”.

Colchas de retalhos feitas com restos reaproveitáveis de roupas que Sarah Hooks Oldham recebia de pessoas brancas em lugar de salário, ou com peças de vestuário dos próprios filhos são evocadas por bell hooks num dos capítulos de Anseios: raça, gênero e políticas culturais, publicado no Brasil em 2019. Por meio da história da avó materna Baba, exímia produtora de colchas de retalhos[1], a autora recupera uma história coletiva apagada do imaginário social, protagonizada por mulheres negras escravizadas. Uma de suas hipóteses é que o “crazy quilt”, isto é, a colcha feita com pedaços irregulares de diversos tipos de tecido, sem um padrão determinado, tenha sido inventado pelas negras escravizadas que trabalhavam para senhoras brancas, das quais recebiam, de vez em quando, alguns retalhos de fazenda sofisticados.

Inicialmente produtora de “crazy quilts” por falta de meios financeiros, nem por isso Baba era menos criativa: inventava combinações com a própria imaginação para realizar peças decorativas a serem usadas como roupa de cama e para forrar colchões de algodão. Para ela, a confecção de colchas era “um processo espiritual que ensinava sobre como se doar. Era uma forma de meditação que liberava o ‘eu’”. Arte “da quietude e da concentração”, “atividade que renovava o espírito”, a manufatura de colchas de retalhos era vista por ela como “um trabalho próprio das mulheres”, capaz de dar “harmonia e equilíbrio à psique”, de “‘acalmar o coração e aliviar o pensamento’”.

Prática que remonta ao século XIX, a manufatura de colchas era vista por suas praticantes como uma forma de meditação. Mas seu significado não se restringia a essa dimensão. O trabalho feito com agulhas era, não raro, um veículo para expressar a própria energia criadora e para liberar frustrações reprimidas, levando C. Kurt Dewhurst, Betty MacDowell e Marsha MacDowell, organizadores do livro Artists in Aprons: Folk Art of American Women (1979), a afirmar: “Os pensamentos, os sentimentos e a própria vida das mulheres estavam inextricavelmente ligados aos desenhos com tanta firmeza quanto as camadas de tecido estavam atadas pelas linhas”. O trabalho de Baba faz parte dessa linhagem de artistas que compreendiam o “valor estético” de suas obras, pois ela fez colchas cada vez mais sofisticadas e, em algumas delas, demonstrou ser “historiadora da família e contadora de histórias”.

A atividade de “historiadora da família” não se limitava à manufatura de colchas, cujo conceito subjacente ela gostava de rememorar para estabelecer um elo entre o artefato, os tecidos escolhidos e a vida das pessoas. Para Baba, conclui bell, as colchas “eram mapas que traçavam o curso da nossa vida. Eram a própria história, assim como a vida sendo vivida”. Sarah Hooks Oldham tinha criado nas paredes de sua residência “genealogias ilustradas”, por meio das quais os familiares aprendiam a importância de uma determinada disposição das imagens, a razão de certas fotografias terem sido colocadas num lugar e não em outro. À diferença dos álbuns que só seriam abertos se alguém o pedisse, as paredes eram um “anúncio público da primazia da imagem, da alegria de criar imagens”. Numa cultura dominada pela segregação racial, tais paredes eram fundamentais no “processo de descolonização”, pois proclamavam “nossa complexidade visual. Nós nos víamos representados nessas imagens não como caricaturas ou figuras de desenho animado; estávamos lá na plena diversidade do corpo, ser e expressão, multidimensionais”.

As genealogias construídas por Baba por meio de fios invisíveis eram essenciais para a percepção de si mesmo e para a configuração da identidade da família: “Elas proporcionavam uma narrativa necessária, uma maneira de entrarmos na história sem palavras. Quando as palavras entravam era apenas para tornar as imagens vivas. Muitos idosos negros, que apreciavam imagens, não eram alfabetizados. A imagem era uma documentação crucial para manter e afirmar a memória. Isso era verdade para minha avó que não sabia nem ler nem escrever. Eu foco suas paredes em especial porque sei que, na qualidade de artista (era uma excelente fazedora de colchas), ela dispunha as fotos com o mesmo cuidado com o qual realizava as colchas”.

No mesmo período em que bell apresentava suas reflexões sobre a “vida negra” vista pela fotografia, a jovem Rosana Paulino elaborava a primeira versão de Parede da memória (1994), na qual era criada uma genealogia familiar em forma de patuás, ou seja, de amuletos ligados ao candomblé. Numa entrevista concedida em 2018, a artista lembra que o formato dado à obra – pequenas almofadas arrematadas em ponto caseado com linhas coloridas, em cujo centro eram colocadas fotografias xerografadas – foi sugerido por um patuá colocado “sobre a porta de entrada da sala durante dez anos, aproximadamente. Ninguém passa debaixo de um objeto durante 10 anos sem ser tocado por ele. Então, usar esta forma […] foi algo lógico. O formato fala também dos outros membros da minha família ligados à religião, uma religiosidade mais urbana, mesclada ao catolicismo. É, portanto, um fazer que vem de dentro para fora, e que não se preocupa em satisfazer determinadas teorias, sejam elas quais forem”.

Com essas palavras, Paulino sublinhava a relação entre o formato da obra e a identidade étnica de sua família, caracterizada pela prática de uma “cultura mestiça”. A afirmação de que a obra, concluída em 2015, tinha a propriedade de “ligar, não apenas simbolicamente, mas também fisicamente, os componentes da família e das origens socioculturais das quais derivo”, permite pensar num paralelo com as reflexões de hooks sobre a fotografia, a começar pela escolha da parede como suporte para os retratos que integram a obra. Ao criar uma genealogia por meio de imagens, a artista reafirma não só a necessidade de manter elos com o grupo familiar, mas também de colocá-lo a salvo das perdas do passado. Composta com retratos de identidade, retratos individuais e fotografias de grupo, a parede concebida por Paulino põe em dúvida a percepção branca sobre a negritude e exorta o observador negro a ver com novos olhos as imagens de seus semelhantes, desencadeando uma reflexão sobre um “racismo internalizado”.

A artista, que afirma não se sentir representada por “imagens que, quase sempre, insistiam em colocar os/as negrodescendentes em posição inferior e/ou estereotipada”, enfrenta essa questão por meio das interferências em algumas imagens que são coloridas com aquarela para realçar as vestimentas com focos luminosos, remetendo aos processos de retoque realizados nos estúdios fotográficos. O mesmo ocorre com a coloração de alguns fundos que trazem os rostos para o primeiro plano, conferindo, assim, ao modelo um protagonismo não previsto na imagem matriz.

A operação crítica torna-se ainda mais enfática quando, numa das possíveis montagens do conjunto, a mesma imagem é apresentada lado a lado na versão colorida e naquela em preto e branco. “Presenças vivas”, os retratos dispostos na parede por Paulino apresentam um aspecto religioso suplementar: constituem um “altar” peculiar, que cria uma relação entre os vivos e os mortos (hooks), e/ou remetem ao culto romano dos antepassados, por meio de uma árvore genealógica urdida de maneira aleatória e fragmentária, marcada pela repetição e pela permutação (Fabris)[2].

Desse modo, o arquivo particular da família Paulino assume o aspecto de retrato coletivo de uma população marginalizada que reclama o próprio direito a uma imagem de si digna e, portanto, diferente daquela construída pela “tradição racista que reduz o negro ao animalesco” (Erber). Movida por um desígnio político, a filha da bordadeira da Freguesia do Ó, que foi educada “‘à antiga’”, tomando gosto pela costura e pelos panos, costura com carinho os amuletos da Parede da memória, dando visibilidade a existências que, de outro modo, não passariam de vultos anônimos na multidão indiferenciada da cidade grande[3].

Criando a partir de dentro, isto é, a partir de formas e estruturas que não se impõem à primeira vista, Paulino mostra que suas mãos não estão apenas a serviço da configuração de uma crônica familiar estendida, pois pode prescindir da dedicação para expor firmemente a denúncia de uma violência cotidiana e continuada. É o que se explicita em Bastidores (1997), cuja origem deve ser buscada nos “problemas relacionados com a sua condição no mundo”. Atenta à própria “condição de mulher e negra”, que vive o “desafio diário” de enfrentar um mundo “preconceituoso e hostil”, a artista apropria-se de objetos que caracterizam a esfera tradicional do feminino, como tecidos e linhas. Mas sua apropriação reveste-se de um significado particular. As linhas utilizadas na nova obra “modificam o sentido, costurando novos significados, transformando um objeto banal, ridículo, alterando-o, tornando-o um elemento de violência, de repressão. O fio que torce, puxa, modifica o formato do rosto, produzindo bocas que não gritam, dando nós na garganta. Olhos costurados, fechados para o mundo e, principalmente, para sua condição no mundo”.

Bastidores compõe-se de seis retratos xerográficos de mulheres negras, transferidos sobre tecido, que põem em xeque a associação automática entre costura e feminino entendido como delicadeza e passividade. Tomada por uma ira surda, a artista ataca com fúria as imagens estampadas sobre os tecidos. Grossas e agressivas linhas pretas desfiguram as efígies das mulheres, dando a impressão de querer reproduzir a violência a que foram submetidas na intimidade do lar. Olhos, bocas, testa, pescoços, nariz das seis mulheres anônimas são marcados por uma costura grosseira que a artista define “sutura”. Na já referida entrevista de 2018, ela faz questão de afirmar: “não bordo, costuro, E mais que isso: quase sempre uso a costura no sentido de sutura, ou seja, de juntar coisas meio ‘à força’. Isto faz toda a diferença no meu trabalho, já que estou falando de violência”[4].

O esclarecimento dado na entrevista reforça ainda mais o caráter político da operação, que não deixa de apresentar traços de uma teatralidade gestual, concebida friamente, mas executada com uma expressividade violenta. Paulino estaria buscando uma espécie de “barroco fúnebre” com seus rostos desfigurados pelas linhas grosseiras da sutura que agridem o real e tornam problemático o gesto artístico (Buci-Glucksmann)? Ou estaria dialogando, de maneira própria, com a tradição da pintura gestual, em que a tela era uma “arena” para a ação do artista e não mais um espaço para “reproduzir, recriar, analisar ou ‘exprimir’ um objeto real ou imaginário”? Ou estaria próxima das intervenções gráficas de Arnulf Rainer sobre fotografias de rostos e corpos, que remetiam a uma imbricação entre a pintura parcialmente recusada e o artista como pessoa física (Riout)?

Tomada de posição política e reivindicação de novos materiais para a execução de obras de arte não se excluem mutuamente, já que Paulino defende o direito de apropriar-se de “objetos do cotidiano ou elementos pouco valorizados para produzir meu trabalho. Objetos banais, sem importância. Utilizar-me de objetos do domínio quase exclusivo das mulheres”. A denúncia da violência doméstica, fomentada pelo contato com o trabalho da irmã junto a mulheres vítimas de abusos, não exclui a possibilidade de contestação dos modos de representação tradicionais baseados em materiais nobres e em figuras alegóricas e idealizadas.

A opção pelo bastidor como suporte de imagens leva a outra aproximação com o universo da arte. O formato evoca, sem dúvida, o tondo, usado desde a antiguidade, mas que conheceu o apogeu durante o Renascimento, caracterizando obras de Filippo Lippi (Adoração dos magos, 1445), Sandro Botticelli (Madona do Magnificat, 1483), Hieronymus Bosch (O filho pródigo, 1500) e Michelangelo (Sagrada família, 1506), dentre outros. O fato de Paulino escolher um formato que simboliza a perfeição não deixa de ser irônico: o significado do suporte é posto em xeque pela violência da sutura que torna ainda mais diáfanas e fantasmáticas as efígies femininas que parecem emergir de um passado distante, transformado num presente doloroso por uma intervenção enérgica e crítica.

A costura propositalmente imperfeita estabelece um elo inelutável entre presente e passado. Os rostos desfigurados pelos alinhavos grosseiros não remetem apenas a abusos domésticos; trazem à memória agressões ainda mais graves, enraizadas no inconsciente coletivo do Brasil. Como escreveu Dária Jaremtchuk, os retratos exibidos em Bastidores reverberam a difícil condição social dos afrodescendentes, sublinhada pela “linha aparente” e pelo “bordado rude”, que lembra “operações de estancamento ou de impedimento. As costuras e suturas malfeitas parecem agir sobre cortes profundos. Se os negros eram amarrados, amordaçados e silenciados quando escravos, suas imagens na série Bastidores trazem à tona resquícios daquela condição”.

A denúncia de uma situação crítica que a sociedade brasileira não consegue resolver torna-se ainda mais contundente com a escolha dos retratos femininos, que põem a nu uma “dupla opressão, de raça e de gênero”. Ana Paula Simioni tem razão quando escreve que a exposição, a intervenção e a transformação dos corpos negros é “um ato radical, pois evidencia o quanto eles […] são […] objetos compreendidos, criados e representados por meio de discursos (sempre) políticos”. Nesse contexto, os elementos formais desempenham um papel determinante: ao retirar do bordado qualquer traço “de delicadeza, de resignação, de meticulosidade e passividade tradicionalmente associadas a uma suposta feminilidade essencial”, a artista subverte “os sentidos das imagens e dos discursos históricos sobre mulheres, por meio de um deslocamento de procedimentos da própria história da arte”.

Colocar as mãos a serviço da construção de uma memória coletiva pode assumir diferentes conotações, como comprovam os casos analisados. Enquanto os coletivos colombianos lutam pelo reconhecimento das violências sofridas por vastas parcelas da população por meio de obras nas quais a denúncia se explicita em tramas sutis e singelas, mas nem por isso destituídas de um viés crítico, Rosana Paulino adota duas estratégias diferentes nos momentos iniciais de sua carreira: a configuração de uma possível genealogia de um grupo marginalizado, que transita do particular para o coletivo, conferindo dignidade e cidadania a rostos anônimos e apartados da História; a denúncia crua e impiedosa da exclusão e da submissão da população negra, que continua a representar o papel de “outro” numa sociedade marcada pelo racismo e pelo machismo. Longe de querer agradar ou seduzir o espectador, a artista vale-se de um gesto tímido no alinhavo da árvore genealógica de uma família modesta, e de um gesto agressivo e transgressor na denúncia de uma violência que se perpetua há séculos, tendo no corpo da mulher negra seu elo mais significativo.

Aparentemente, a atuação de Sarah Hooks Oldham não se insere nesse quadro de referências. Mas é necessário levar em conta que sua preocupação com a beleza responde ao desígnio comunitário de criar uma atmosfera de paz e serenidade, mesmo em condições adversas. De acordo com essa visão, o belo reside em tarefas cotidianas como a jardinagem, a manufatura de colchas de retalhos, a restauração de objetos descartados, a qualificação criativa do espaço da arquitetura vernácula… Nesse contexto, a memória desempenha um papel fundamental, já que se trata de transmitir lições geradas num universo alheio a intercâmbios monetários, constantemente ameaçado pela cultura de massa.

De diferentes maneiras, os coletivos colombianos, Sarah Hooks Oldham e Rosana Paulino constroem imagens contra-hegemônicas, que põem em xeque visões estereotipadas sobre classe, etnia e gênero, num desafio constante às estruturas de poder oficiais. À memória criada por esses aparatos contrapõem-se as memórias críticas desses atores sociais que exploram novos territórios, criam novos mapas, propõem outras versões da história, fazem da tradição um legado vivo a ser constantemente atualizado. É significativo que, na reescritura da história, os coletivos colombianos e Rosana Paulino mobilizem a visão do corpo-testemunha, pois foi sobre ele que incidiram as ações mais violentas e é a ele que se deve recorrer para não deixar que se apague a memória de tais atos com gestos de resistência à opressão do presente e de ressignificação de um passado ainda muito vivo e atuante.

*Annateresa Fabris é professora aposentada do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. É autora, entre outros livros, de Realidade e ficção na fotografia latino-americana (Editora da UFRGS).

Referências

BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. “O vazio na obra de Rosana Paulino”. In: NERY, Pedro et al. Rosana Paulino: costura da memória. São Paulo: Pinacoteca, 2018.

BUCI-GLUCKSMANN, Christine. La folie du voir: de l’esthétique baroque. Paris: Éditions Galilée, 1986.

CARVALHO, Noel Santos; TVARDOVSKAS, Luana Saturnino: FUREGATTI, Sylvia Helena. “A propósito da passagem de Rosana Paulino pela Unicamp – Entrevista com a artista”. Resgate, Campinas, v. 26, n. 2, jul.-dez. 2018, Disponível em: <researchgate.net/publications/328522749_Entrevista_com_Rosana_Paulino>. Acesso em: 17 jun. 2024.

“Costurero de la Memoria: Kilómetros de Vida y de Memoria” (19 jul. 2019). Disponível em: <experiencias.centromemoria.gov.co/costurero-de-la-memoria-kilometros-de-vida-y-de-memoria>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ENDO, Paulo. “As incontáveis memórias entre memoriais e os sentidos de um passado que não existe”. Cult, São Paulo, vol. 27, n. 302, fev. 2024.

ERBER, Laura. “Outros começos. Os desenhos de Rosana Paulino”. In: _______. O artista improdutivo e outros ensaios. Belo Horizonte/Veneza: Ayiné, 2021.

FABRIS, Annateresa. “Costurando a memória”. In: _______. Fotografia e arredores. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009.

hooks, bell. “Beauty laid bare: aesthetics in the ordinary”. In: ______. Art on my mind: visual politics. New York: The New Press, 1995.

_______. “Black vernacular: architecture as cultural practice”. In: ______. Art on my mind: visual politics. New York: The New Press, 1995.

_______. “O Chitlin circuit: sobre a comunidade negra”. In: _______. Anseios: raça, gênero e políticas culturais; trad. Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Elefante, 2019.

_______. “Heranças estéticas: a história feita à mão”. In: _______. Anseios: raça, gênero e políticas culturais; trad. Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Elefante, 2019.

_______. “In our glory: photography and black life”. In: ______. Art on my mind: visual politics. New York: The New Press, 1995.

JAREMTCHUK, Dária G. “Ações políticas na arte contemporânea brasileira”. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 1, n. 10, 2007. Disponível em: <e-publicacoes.uerj.br/concinnitas/article/view/22890/16327>. Acesso em: 20 jun. 2024.

“Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz” (s. d.). Disponível em: <textilestestimoniales.org/creadores/1>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ORTEGA, Anna. “‘Somos muito ingênuos em relação ao poder das imagens’, afirma Rosana Paulino” (24 jun. 2021). Disponível em: <ufrgs.br/jornal/somos-muito-ingenuos-em-relacao-ao-poder-das-imagens-afirma-rosana-paulino>. Acesso em: 21 jun. 2024.

PAULINO, Rosana. Imagens de sombras. Tese de Doutorado. São Paulo: Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2011.

RIOUT, Denys. Qu’est-ce que l’art moderne? Paris: Gallimard, 2000.

SIMIONI, Ana Paula. “Bordado e transgressão: questões de gênero na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyan”. Proa, Campinas, v. 1, n. 2, 2010, p. 13. Disponível em: <econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/proa/article/view/16429/11183>. Acesso em: 20 jun. 2024.

VELASCO MUÑOZ, Andrea Carolina. Tejer(nos) colectivamente para construir paz y memoria en Colombia: Costurero de la Memoria: kilómetros de vida y de memoria. Trabalho de Conclusão de Curso. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2021.

Notas

[1] A autora descreve todas as atividades feitas pela avó materna numa “pequena cidade segregada” e num “espaço marginal onde os negros (ainda que contidos) exerciam seu poder”: Baba “fazia sabão, tirava minhocas do chão para usar de isca, montava armadilhas para caçar coelho, produzia manteiga e vinho, costurava mantas e quebrava o pescoço das galinhas”.

[2] O texto “Costurando a memória” foi publicado originalmente no folder da primeira exposição de Rosana Paulino, realizada no Centro Cultural São Paulo em 1994.

[3] Dária Jaremtchuk tem uma leitura diferente da obra, que “revela a continuidade e a permanência de conflitos. As condições sociais e históricas que se repetem podem ser inferidas pela multiplicação dos rostos desgastados e desbotados, sugerindo a continuidade de papéis subalternos no panteão dos heróis da história oficial e pelo escasso e tímido tricô que envolve, articula e fixa as personagens negras no universo do trabalho manual”.

[4] A artista volta a enfatizar essa ideia numa entrevista concedida em 2021: “E a maneira como eu faço a costura é uma sutura, como se fosse cirúrgica. / O que é uma sutura? É tu ter duas partes, colocá-las à força e costurar. É uma ação extremamente violenta. […] Então não é um bordado. A ideia de sutura é importante porque ela conta uma história. […] Nos Bastidores (1997), que são costuras muito malfeitas, e no Assentamento (2013), eu trago processos muito violentos. / Quando uso bordado, uso com um tom de ironia”.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA