Por ANTÔNIO DAVID*

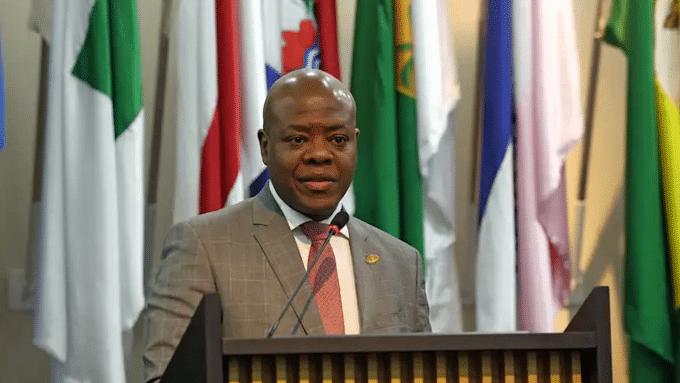

Elementos para um diagnóstico de época a partir da acusação de assédio sexual contra Silvio Almeida

Uma vez tornada pública a denúncia de assédio sexual contra o agora ex-ministro Silvio Almeida, o que se viu nas horas que se seguiram foi a conversão do caso em espetáculo. Como costuma acontecer em situações análogas, nas redes sociais multiplicaram-se declarações de apoio às denunciantes e a ele, cada lado portando a bandeira de sua própria certeza inequívoca: culpado e inocente.

A audiência dividiu-se — não necessariamente ao meio. As duas posições ecoaram na imprensa, sobretudo a primeira. Acima dos supostos assédios, um novo acontecimento teve lugar: um acontecimento discursivo. Qual é seu significado? E a que práticas não discursivas esse acontecimento se liga de maneira substantiva?

A (não tão) sutil passagem da presunção à certeza

É inevitável não pensar em casos, igualmente notórios, nos quais quem foi acusado não era culpado, como se provou no final. Um desses casos — o que é sempre lembrado — é o da Escola Base, ocorrido em 1994. Não há dúvida de que a comoção em volta desse episódio teve a ver com o fato de as supostas vítimas serem crianças. Como é habitual em casos assim, todos — autoridades, jornalistas e público — tinham absoluta certeza da culpa dos acusados. Por que crianças haveriam de mentir?

Pode-se incluir nesse rol a acusação de estupro contra Neymar em 2019: de cara o público dividiu-se entre os partidários da inocência e os partidários da culpa do jogador. Entre idas e vindas, foi a denunciante que acabou sendo indiciada por calúnia e extorsão após a divulgação de um vídeo que mostrava um novo encontro entre ambos na noite seguinte ao suposto estupro, e no qual é possível ouvir ela dizendo a ele (enquanto o esbofetava): “Você me agrediu ontem! Você me deixou aqui sozinha”.

Fora do mundo das celebridades, um caso recente chamou minha atenção: o de um homem que foi considerado inocente depois de ter passado 12 anos preso acusado de estupro. Afora o trivial erro judicial e o drama pessoal envolvido, o que mais surpreende nessa história é o fato de Carlos Edmilson da Silva ter sido acusado não por uma, nem por duas, nem por três mulheres, mas por dez mulheres. Como é possível dez mulheres errarem sobre o homem que as estuprou?

Uma das lições desses e de uma infinidade de outros casos é que a memória é falha e é interessada, de sorte que é uma armadilha considerá-la como um veículo que daria acesso direto a uma verdade factual transparente. Psicólogos, psicanalistas e historiadores que trabalham com História Oral sabem bem disso.

Não se trata tão somente de reconhecer que as pessoas mentem — o que seria uma banalidade. Quando pensamos no testemunho, é preciso ir além da simples dicotomia entre dizer a verdade e mentir. Não é plausível que as crianças, no caso da Escola Base, e que as dez mulheres do caso citado tivessem agido com malícia ou má-fé, com a intenção consciente e deliberada de acusar inocentes. Não falaram a verdade, é certo; tampouco mentiram (com a ressalva de que, no caso dos dez testemunhos contra Carlos Edmilson, sabe-se que o reconhecimento de pessoas não brancas por pessoas brancas envolve um filtro racial).

Talvez se possa dizer o mesmo até da modelo Najila: se o enunciado “Você me deixou aqui sozinha” é um indício de que não houve estupro — a vítima de estupro se ressentiu do homem que a estuprou porque ele a “deixou sozinha”?! —, é possível que a experiência de ter ficado sozinha tenha sido tão indigesta que ela tenha sido levada a ressignificar o que viveu na noite anterior. Essa é apenas uma conjectura: o que ela pensou, o que ela sentiu, quais foram suas intenções, só ela sabe, ou talvez nem ela saiba.

Do ponto de vista jurídico, e que é também o ponto de vista social e individual em sociedades democráticas, o princípio da presunção da inocência estabelece que ninguém será considerado culpado senão através do devido processo legal — a palavra “devido” não é um enfeite — e apenas após o processo transitar em julgado.

O que ocorre, porém, quando acusações convertem-se em espetáculo? O princípio da presunção da inocência, que já não costuma ser levado a sério nos tribunais brasileiros, vai pelos ares de vez, e instaura-se uma disputa midiática entre certeza de inocência e certeza de culpa, que os “operadores do Direito” (não apenas advogados, mas igualmente promotores e procuradores, e mesmo juízes) maliciosamente alimentam e de que se alimentam de volta.

Quem não se lembra de um inominável procurador da República escrevendo a um igualmente inominável juiz federal em 2016: “E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro (ainda que isso não tenha sido buscado)”.

Do terreno do espetáculo…

Silvio Almeida teve seu destino selado quando, no mesmo dia em que a denúncia veio a público, fez uso dos canais institucionais da pasta que comandava para se defender — o que por si só é inaceitável — e, pior, para acusar com ilações. Ao fazê-lo, além de dar um sinal claro de que não sairia, levou sua defesa para a disputa da narrativa na opinião pública, ou seja, para o terreno do espetáculo.

O resultado não poderia ser outro: além de dar ainda mais fôlego e legitimar as narrativas contra si mesmo, irritou Lula, que em 2005 amargou ver seu braço direito voluntariamente deixar o governo porque não poderia ser ministro-chefe da Casa Civil e, ao mesmo tempo, defender-se das acusações que sofrera: fosse culpado ou inocente, cada minuto de Zé Dirceu no cargo contaminaria todo o governo — e ele, político tarimbado, sabia disso.

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de notar que quem acusou também optou por, de cara (ou seja, antes da resposta do acusado), levar a acusação para o terreno do espetáculo. O fato de haver quatro supostas vítimas e de uma delas — ninguém menos que a ministra Anielle Franco — apresentar-se publicamente é um componente de uma estratégia (refletida ou não) de disputa de narrativa: não há dúvida de que sua fala confere legitimidade e credibilidade à denúncia. Mas isso não é tudo. É o caso de se observar com atenção o tipo de enunciado que circulou de maneira ostensiva no curso do espetáculo.

Após a demissão de Silvio Almeida, Anielle Franco declarou: “Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência”. A declaração tem sua razão à luz do que foi dito e escrito nas horas anteriores, por anônimos e celebridades nas redes sociais e pelo próprio acusado, com repercussões na imprensa. Lula fez coro: a despeito de ter feito a ressalva de que só os dois envolvidos e Deus sabiam do que realmente aconteceu, o presidente declarou: “é dever do Estado a proteção das vítimas”.

Vistas com distanciamento crítico, essas declarações — e uma multidão de outras com igual teor — ressoam o reiterado esquecimento de uma certa implicação semântica do princípio da presunção de inocência: antes do trânsito em julgado do processo criminal, não há “vítima” nem “agressor”, mas apenas “suposta vítima” e “suposto agressor”, mesmo quando o réu é “confesso”, mesmo em países onde não é usual a tortura.

A diferença não é pouca. Falar agora em “vítimas” (não em “supostas vítimas”) alimenta a certeza de que houve crime e de que o acusado é não o “suposto agressor” (o que por si só já é suficiente para estigmatizar), mas o “agressor”; com isso, o que deve ser provado, e só pode ser provado através e ao cabo do devido processo legal, é pressuposto, o que é o mesmo que condenar de antemão. O mero emprego (ostensivo e midiatizado) de uma palavra tem esse poder.

Voltemos à denúncia contra Neymar em 2019: no curso da investigação, quando a denúncia já dava sinais de inconsistência, duas promotoras de justiça designadas para acompanhar o caso concederam entrevista coletiva à imprensa para, da porta da delegacia, defender com contundência (talvez antevendo o desmoronamento da denúncia) que “a palavra da vítima conta muito”. Poucas semanas depois, contudo, a “vítima” já não era mais “vítima”.

Daí que, no caso presente envolvendo Silvio Almeida, Anielle Franco e outras pessoas, assim como em muitos outros casos — na verdade, assim como ocorre quase sempre —, o fato de o adjetivo “suposto”/”suposta” desaparecer nos veículos de imprensa e nas redes sociais faz toda a diferença. É essa diferença que, por exemplo, permitiu a Lula declarar ainda, quando decidiu pela demissão: “Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo”. Uma fala que não deixa traço de dúvida sobre a culpa do agora ex-ministro. Enunciados como esse, com sua pretensão de produção da verdade, não são um componente da espetacularização; eles são o próprio espetáculo.

Alguns retrucarão: mas quem está acusando não são crianças, nem mulheres que foram violentadas uma vez cada uma por um desconhecido em um ambiente provavelmente escuro e que não favorecia o reconhecimento do agressor; é uma colega que conhecia o suposto agressor, convivia com ele, e teria sido vítima de assédio no ambiente de trabalho.

Mas será que isso é suficiente para neutralizar a presunção de inocência de quem foi acusado? Por que é tão difícil que, diante desse caso, a resposta à pergunta sobre se Silvio Almeida é culpado ou inocente não possa ser pura e simplesmente “não sei”? Afinal, é justamente para se chegar a respostas como essa que existe o devido processo legal. Desconfio que essa dificuldade assenta-se sobre o lugar que o testemunho passou a ocupar na produção da verdade nas sociedades contemporâneas.

Em uma sociedade democrática (no sentido forte do termo, não no sentido banal que o termo assumiu), seria o caso de, até a conclusão definitiva do devido processo, o(a) suposto(a) agressor(a) ser tratado como se fosse inocente, e a suposta vítima ser tratada como se fosse vítima, sem que isso implicasse, todavia, no uso da palavra “vítima”: na exata contramão, portanto, do lugar comum que é não o uso apenas, mas o uso ostensivo e midiatizado dessa palavra e de seus avessos: “o agressor”, “o estuprador”, “o assediador” etc. (palavras que, em sociedades democráticas, não são usadas sequer após a condenação definitiva).

Para tanto, seria necessário que denúncias e processos judiciais fossem tratados no âmbito estritamente judicial, deixando de ser espetacularizados. E se, no caso em questão, a única forma de Silvio Almeida deixar o cargo — em se tratando do cargo de ministro, apenas a denúncia já era razão suficiente para ele sair, mesmo na hipótese de ele ser inocente — era jogar a denúncia para o terreno do espetáculo (sendo o linchamento público um efeito colateral, um mal necessário), ou se essa era vista não como a única, mas como a melhor forma (sendo o linchamento público, nesse caso, visto como desejável), em qualquer dos dois casos estamos diante de um sintoma: de que a única gramática social que conhecemos e de que somos capazes de fazer uso é a gramática da violência, mesmo quando lutamos por reconhecimento e emancipação.

…ao terreno do vivido

Abaixo do espetáculo, há o terreno do vivido, das pessoas de carne e osso e que têm nome e sobrenome. À primeira vista, o espetáculo parece ter vida própria, sendo indiferente ao vivido: entretanto, para além do fato de que as pessoas envolvidas sejam, também elas, pessoas de carne e osso, que sofreram e sofrerão as consequências do que aconteceu e da espetacularização do acontecido, entre esses dois âmbitos há uma outra imbricação, de maior profundidade social e duração histórica, e é necessário buscá-la.

É instrutivo tomar como referência a leitura que a escritora norte-americana Toni Morrison fez do caso O. J. Simpson, registrado no livro Birth of a Nation’hood. Gaze, Script, and Spectacle in the O. J. Simpson Case (1997). Toni Morrison vê neste que foi um julgamento ultra-espetacularizado, transmitido na televisão aberta, e que polarizou a sociedade americana, o ponto de virada que deu início ao que ela chama de era pós-Direitos Civis, em que velhos discursos supremacistas voltaram a circular com força nos EUA — uma era que apenas se aprofundou desde então.

Mais do que o caso em si, o interesse de Toni Morrison é capturar, nos discursos que foram produzidos e circularam no contexto do julgamento, um quadro cultural, que ecoa afetos, percepções, medos e expectativas de longa duração. E que tem repercussões práticas na vida cotidiana.

Fosse o ex-jogador de futebol americano O. J. Simpson culpado ou não do duplo homicídio de que foi acusado — esse não era o interesse dela —, importava compreender as raízes sociais da emergência de uma brutal (e crescente) hostilidade aos afroamericanos, naquele contexto materializada na hostilidade a O. J. Simpson, e a resposta da comunidade afroamericana — que o apoiou em peso — a essa mesma hostilidade.

Toni Morrison debruçou-se então sobre os discursos que foram produzidos e que circularam no contexto do julgamento, com a preocupação de conectá-los a práticas não discursivas, em especial a conduta da polícia em casos criminais envolvendo afroamericanos.

Exercício semelhante mereceria ser realizado entre nós. No caso da denúncia contra Silvio Almeida, a despeito de ele e uma das supostas vítimas — a única conhecida — serem negros, é essencial reconhecer que sua espetacularização ressoa práticas discursivas e tipos de enunciados que são comuns nos tribunais brasileiros (sobretudo no Direito Criminal), onde, todavia, a maioria dos condenados são pessoas negras, e os acusadores e juízes são em sua maioria pessoas brancas, abastadas (quem não era rico antes do ingresso na carreira torna-se graças ao cargo, que já no ingresso oferece um “salário de miserê” equivalente ao salário de professores universitários de instituições públicas no último estágio da carreira, além de indecentes gratificações e benefícios, cuja indecência não é suficiente, todavia, para impedir que sejam transformados em salário quando pegam mal na opinião pública), e que exercem seu poder e sua autoridade a partir de duas entidades pretéritas chamadas Ministério Público e Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ora, se o espetáculo que teve lugar na semana passada operou com a percepção de que o testemunho tem valor absoluto e de que é suficiente para se estabelecer a verdade, é preciso ver e examinar com seriedade o fato de ser exatamente esse mesmo discurso que tem lugar todos os dias nos tribunais em toda sorte de casos no âmbito do Direito Criminal.

Ocorre que — e esse não é um mero detalhe —, para cada Silvio Almeida (ou outra pessoa que tenha fama e notoriedade) que cai em desgraça vez ou outra, centenas de Carlos Edmilson da Silva caem em desgraça toda semana nas varas criminais dos Tribunais de Justiça pela mão do Ministério Público, por tráfico de drogas (cuja criminalização nada mais é que um dispositivo de controle social e racial), roubo, furto, estupro etc., sejam culpados ou não. Muitos não são, e, não sendo, ainda assim são condenados com pompa e circunstância, em julgamentos que são frequentemente mini-espetáculos, um verdadeiro festival de bordões: “fulano é um perigo para a sociedade”, “a sociedade não aguenta mais”, “precisamos defender a sociedade”…

E mesmo os que de fato cometeram os crimes de que foram acusados sofrem na pele uma punição absurdamente desproporcional, com todo tipo de privação e maus tratos, não apenas físicos, mas igualmente psicológicos. Nos tribunais brasileiros, como em muitos outros países, o testemunho das supostas vítimas (ou de policiais) é sacralizado, a ponto de com frequência ser suficiente para condenar.

Estou ciente de que a lei, e os “doutrinadores”, estabelecem que apenas o testemunho não é suficiente para a condenação; mas não estou preocupado aqui com o que está escrito na lei nem nos tratados de doutrinadores, mas no que efetivamente acontece nos tribunais.

Não é coincidência: tanto quanto o público condena livremente nas redes sociais, nos tribunais promotores acusam como querem acusar, e juízes condenam como querem condenar, valendo-se todos — público, promotores e juízes — dos mesmos expedientes discursivos, com a diferença de que o público apenas enuncia o que os “operadores do direito” convertem em doutrina: trata-se de toda uma ladainha pseudocientífica sobre o “valor do testemunho”, que nos tribunais é justificado — quando o é — com base em preceitos compreendidos na chamada “argumentação jurídica” (um eufemismo para uma forma tosca e vulgar de raciocinar), praticada nos tribunais com todo o rococó e rituais ridículos que parecem ter saído direto do Antigo Regime e que mal disfarçam a inclinação não raro protofascista de seus operadores.

O caso do juiz que escreveu o hino de seu time de futebol em uma sentença é apenas uma face esdrúxula ao extremo, e que de tão esdrúxula chega a ser jocosa, de uma prática sistemática e regular, mas que tem a vantagem de expor, sem rodeios, o que os tribunais são: o terreno da total exceção.

Se não convém generalizar, se há promotores e juízes sérios, se alguns chegam mesmo a ser antifascistas, o ponto é que a dinâmica dos tribunais é tal que promotores e juízes podem, se quiserem, agir de maneira arbitrária e abusiva ao extremo — e muitos o fazem. Os mecanismos de controle falham, até porque o que deveria ser objeto de controle é comumente aceito por aqueles a quem incumbe controlar, ou seja, o que é arbítrio e abuso quase nunca é visto como tal, mas como parte da paisagem. No núcleo do arbítrio e do abuso reside a nefasta valoração “discricionária” (eufemismo para “eu faço o que eu quero”) do testemunho.

O que sugiro aqui é a existência não de uma mera correlação, mas de uma conexão substantiva, de natureza a um só tempo social e epistêmica, e que tem raízes históricas: o lugar que o testemunho ocupa na produção de verdade no mundo contemporâneo, e que ganhou extraordinário reforço a partir dos anos 1960 com a crise de noções de referencialidade, tem como matriz o direito, em particular o Direito criminal. Não surpreende que o discurso emancipador de nossos dias compartilhe da mesma semântica do direito criminal, para o qual cada vez mais volta em seu esforço de realização prática, nem que parte de seus enunciadores venha hoje desse meio ou nele transite com desacanhada tranquilidade e facilidade, o que há trinta anos atrás seria impensável.

Assim, as promotoras que atuaram no caso envolvendo o jogador Neymar — aos ingênuos de plantão, vale lembrar que não é preciso ser de esquerda para ocupar esse lugar — não inventaram a tese de que “a palavra da vítima conta muito”; antes, elas apenas aplicaram ao âmbito no qual atuam o que aprenderam na faculdade quando cursaram direito, e que vem sendo aplicado no direito criminal desde sempre, para todo tipo de caso.

Aqui, uma distinção se impõe: se o testemunho assume semelhante peso globalmente, inclusive em países nos quais se alcançou, graças à luta de gerações de subalternos (e ao engajamento na Segunda Guerra), condições materiais e imateriais de existência que não têm paralelo na periferia do capitalismo, devemos nos perguntar o que acontece quando esse mesmo padrão tem lugar em um país como o Brasil, atravessado por desigualdades profundas e marcado por práticas patrimonialistas, legados da escravidão e do Antigo Regime.

Punitivismo de ocasião

Voltando à denúncia contra o ex-ministro Silvio Almeida, e fixando o olhar na relação entre o espetacular ao vivido, não deixa de ser irônico, e ao mesmo tempo trágico, flagrar o mesmo discurso que é padrão nos tribunais sendo replicado e atualizado em um caso que tem no centro, como uma das supostas vítimas, a titular do Ministério da Igualdade Racial.

Talvez possamos ver aqui, com especial nitidez, o tipo de luta por igualdade e conquista de direitos a que nos familiarizamos nos últimos vinte anos, com todas as suas contradições, pelo qual a igualdade possível vem acompanhada do reforço de estruturas de sujeição, privilégio e dominação: no caso em questão, a contradição que se revela é aquela segundo a qual a luta por igualdade — e não há dúvida de que a fala de Anielle Franco tem a ver com luta por igualdade e emancipação — vem acompanhada de um extraordinário reforço do punitivismo, o mesmo punitivismo que, por meio de uma prática discursiva idêntica àquela que observamos nos últimos dias na imprensa e nas redes sociais, produz o encarceramento em massa de pessoas que, em sua maioria, são pretas e pardas.

Que a direita brasileira é, sempre foi e sempre será punitivista, todos sabemos. Mas será por acaso que nas últimas décadas a pauta antipunitivista, e o discurso que lhe acompanha e anima, foram perdendo espaço na esquerda? Ou será que o esquecimento do antipunitivismo pari passu ao reforço de seu avesso são uma face necessária de mudanças mais profundas, de longa duração, profundas e fortes o suficiente para dar nova forma aos ideias de emancipação, a ponto de deixarmos de sentir e pensar como antes e passarmos a sentir e pensar cada vez mais com a cabeça de promotores de justiça?

No fim das contas, talvez seja apenas isso: talvez estejamos apenas atravessando a hora em que as contradições começam a ganhar contornos nítidos. E talvez não seja por acaso ser justamente nessa hora que o salvador da pátria e herói da vez seja ninguém menos que um ex-promotor de justiça e ex-secretário de Segurança Pública em São Paulo, entusiasta das operações policiais nas comunidades cariocas, para quem “o grande desafio institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade”. Tudo está conectado. Essa é a hora em que podemos começar a ver a abissal profundidade de nossa derrota histórica — eis uma vantagem.

*Antônio David é doutor em Filosofia pela USP e doutorando em História Social pela mesma instituição.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA