Por ANITA LEANDRO & MATEUS ARAÚJO*

A violência de Estado em dois filmes brasileiros recentes – “Pastor Cláudio” e “Sete anos em maio”

Introdução

A violência de estado é uma das marcas da formação histórica do Brasil que deita raízes numa experiência colonial fundada no binômio “escravidão dos negros/genocídio dos povos originários” e acompanha o itinerário do país depois de sua independência política. A tortura e o extermínio são duas de suas tecnologias mais disseminadas, que atravessam as épocas e definem, em pleno século XXI, um dos padrões básicos de relação entre o aparato repressivo estatal e as populações pobres.

Em diferentes momentos, o cinema brasileiro moderno tematizou episódios em que a tortura e o extermínio foram aplicados contra grupos políticos de oposição ao regime militar de 1964, criminosos comuns ou a população em geral. Tematizando frontalmente a violência em curso do aparato policial contra grupos da oposição, já aludida indiretamente em O caso dos irmãos Naves (Luiz Sérgio Person, 1967, inspirado num erro judiciário ocorrido em 1937), uma série de filmes situados na fronteira entre o cinema novo e o assim chamado cinema marginal,[i] em fins dos anos 60, trouxe cenas de tortura ou de execução de prisioneiros políticos, de Jardins de Guerra (Neville de Almeida, 1968), Bla Bla Bla (Andrea Tonacci, 1968), A Vida provisória (Maurício Gomes Leite, 1968) e Manhã Cinzenta (Olney São Paulo, 1969) a Matou a Família e foi ao cinema (Júlio Bressane, 1970), Hitler 3oMundo (José Agrippino de Paula, 1970) e Prata Palomares (André Faria Jr., 1970).

Documentários destes e de anos seguintes, realizados no Brasil ou fora dele, também enfrentaram a questão da tortura na ditadura, de On vous parle du Brésil: tortures (Chris Marker, França, 1969), Não é hora de chorar (Luiz Alberto Sanz e Pedro Chaskel, Chile, 1973) e Brazil: a Report on Torture (Saul Landau e Haskell Wexler, Chile, 1973) ao fundamental Você também pode dar um presunto legal (Sérgio Muniz, 1974)e a 76 anos, Gregório Bezerra, comunista (Luiz Alberto Sanz, Suécia, 1978). Numa outra vertente e com resultados menos convincentes, um certo cinema de gênero também abordou, a seu modo, a tortura e as execuções por parte do aparato policial, na pornochanchada E agora, José? (A tortura do sexo) (Ody Fraga, 1979), mas sobretudo no filão do filme policial político, que inclui Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (Hector Babenco, 1977), Eu matei Lúcio Flávio (Antonio Calmon, 1979), O Torturador (Antônio Calmon, 1980) e Pra Frente Brasil (Roberto Farias, 1982), longas cuja proposta se atualiza mais recentemente em sucessos de mercado como Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Katia Lund, 2002), inspirado no romance homônimo de Paulo Lins, cuja densidade estética não chega, porém, a igualar, e Tropa de Elite (José Padilha, 2007).

Na década de 1980, alguns dos melhores filmes brasileiros voltaram ao problema da tortura e do extermínio, aludido em Noites Paraguayas (Aloysio Raulino, 1982), relatado em Cabra Marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1964/84) e Que bom te ver viva (Lúcia Murat, 1989), atestado em Ressurreição (Arthur Omar, 1989). Da virada do século para cá, este universo é explorado em filmes variados nas estratégias e nos resultados, num largo espectro que vai de Cidadão Boilesen (Chaim Litewski, 2009) a Martírio (Vincent Carelli, 2016), passando por Retratos de Identificação (Anita Leandro, 2014), Os Dias com ele (Maria Clara Escobar, 2012) e Orestes (Rodrigo Siqueira, 2015), entre outros.

Como se vê nesta enumeração sumária, a filmografia sobre este universo no Brasil é bastante variada e fugiria ao nosso escopo inventariá-la, aqui, em detalhe. Mais circunscrito, nosso propósito nas notas que seguem é o de aproximar dois filmes brasileiros recentes, que abordam, de diferentes pontos de vista, o grave problema da violência do Estado e da banalização de métodos de sequestro, tortura e extermínio de pessoas no Brasil, por parte da polícia.

O primeiro filme, Pastor Cláudio (2017, 75 min), de Beth Formaggini, se organiza em torno da fala de um ex-delegado de polícia, Claudio Guerra, matador confesso do SNI, encarregado da execução e do desaparecimento de presos políticos durante a ditadura militar instaurada no Brasil a partir de 1964.

O segundo filme, Sete anos em maio (2019, 42 min), de Affonso Uchôa, igualmente concentrado no testemunho de um só personagem, expõe a perpetuação da violência do Estado nos dias atuais, na voz de um jovem da periferia de Belo Horizonte, Rafael dos Santos Rocha, torturado e perseguido por oito policiais, em 2007, sob falsas acusações de tráfico de drogas.

Trata-se de duas obras exemplares para a discussão sobre a filmagem da fala viva e o aporte do cinema ao esclarecimento de zonas obscuras da história política brasileira recente. De um lado, temos a fala de um algoz da ditadura militar, um agente do Estado, encarregado de matar, premiado pelos serviços prestados ao aparelho repressivo e, hoje, convertido ao evangelismo, sem ter passado por qualquer tipo de julgamento. Como vários outros agentes da repressão, Guerra vive, hoje, sob a proteção do véu de silêncio que encobre, desde o final da ditadura militar, os crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de presos políticos, perpetrados por policiais e militares.

Do outro lado, temos a fala de uma vítima da tortura nos dias de hoje, um jovem negro e pobre, sequestrado e torturado durante várias horas por homens da polícia militar, numa de suas operações rotineiras de extorsão de moradores de favelas e bairros periféricos – amplamente divulgadas pela imprensa brasileira nos últimos anos. Além do raccord de conteúdo que une esses dois filmes, cujas narrativas expõem uma continuidade histórica na transmissão das tecnologias da violência no Brasil, interessa-nos, sobretudo, as formas da história por eles produzidas, na abordagem do testemunho.

Um gesto político comum aos dois filmes é a designação, em ambos, de uma instância mediadora para a elaboração da fala de seus respectivos personagens, no momento das filmagens. Nos dois casos, o testemunho vai se organizar fora do sistema tradicional da entrevista, apoiado, como se sabe, em perguntas e respostas. Aqui, ao contrário, o testemunho advém de uma confrontação da pessoa filmada com uma exterioridade: em Pastor Claudio, o face-à-face com um psicólogo e a projeção, num telão, de fotos das vítimas de Claudio Guerra; e em Sete anos em maio, o recurso à escrita como condição de possibilidade para o retorno a uma experiência traumática, com vistas à elaboração de um testemunho. Cláudio Guerra reage às imagens que lhe são mostradas e Rafael dos Santos Rocha constrói sua narrativa a partir de uma longa preparação, junto com o diretor.

Os dois filmes desenvolvem, cada um a seu modo, estratégias de resistência à ocupação do espaço de fala por um discurso de poder. A mise en scène de Beth Formaggini precisava fazer face ao relato calculado, ambíguo e longamente preparado, de Cláudio Guerra, que, muito antes das filmagens, já havia publicado um livro de memórias com a ajuda de dois jornalistas e se apresentado perante a Comissão Nacional da Verdade, suscitando reações contrárias e desmentidos.

Affonso Uchoa, por sua vez, tinha que filmar a fala nua e frágil de Rafael dos Santos, evitando o risco do relato autocomiserativo que, mesmo que endossado pelas boas intenções de um cinema engajado, não teria ido além da exposição da fragilidade do personagem e do apaziguamento da boa consciência do espectador. Assim, a construção de um roteiro de sua fala, numa escrita a quatro mãos, será, para Rafael dos Santos, um meio de romper com um longo silêncio imposto pelo medo e pela experiência traumática. Da mesma forma, a intervenção das imagens no set de filmagem tende a desarmar Claudio Guerra e a criar brechas na sua narrativa blindada, o que acontecerá nos raros momentos de descuido do policial, diante da tela. É dessas instâncias de mediação da fala que trataremos aqui.

Havia, nos dois filmes, e por razões distintas, o duplo risco de passar ao largo do testemunho e de endossar, com as filmagens, relatos tão previsíveis quanto indesejáveis, ditados pelo condicionamento, seja do matador ou da vítima de tortura, às suas respectivas experiências. Cláudio Guerra poderia repetir, mais uma vez, a fala fria e, para muitos, contestável, de seu livro, o que ele, efetivamente, fará, em vários momentos do filme, apesar da inteligência do dispositivo de escuta criado por Beth Formaggini.

Da mesma forma, Rafael dos Santos, cujo testemunho nunca acedera à esfera pública, poderia não conseguir vencer o trauma e se manter em silêncio ou, pior, se expor, vulnerável, em primeiro plano e sem nenhuma retaguarda, ao denunciar seus algozes. Nos dois casos, era necessário proteger a fala filmada, seja da arrogância ou da autocomiseração, e a construção de um dispositivo distinto daquele da entrevista clássica é o que vai assegurar, com maior ou menor eficácia, de acordo com a situação filmada, a possibilidade de um verdadeiro testemunho, aqui entendido como uma fala capaz de interferir nos processos de elaboração de uma memória coletiva sobre a violência policial no Brasil.

Pastor Cláudio

Depois de uma cartela informativa sobre as violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado durante a ditadura militar, como torturas, mortes, desaparecimentos e ocultação de cadáveres, ainda na tela preta, uma voz de homem se dirige ao seu interlocutor: “O senhor foi um delegado de polícia, um agente do Estado e o senhor é pastor… Cláudio, como é que você gostaria que eu me dirigisse a você?”. A pessoa a quem a pergunta é dirigida responde que tem orgulho de ser pastor e que prefere ser chamado assim. Esse breve diálogo entre Claudio Guerra, agente do SNI durante a ditadura, hoje pastor evangélico, e Eduardo Passos, psicólogo e militante dos direitos humanos, junto ao grupo Tortura Nunca Mais, abre o filme de Beth Formaggini, como uma espécie de contrato moral para as filmagens de um tenso face-à-face entre esses dois homens, que vai durar quatro horas.

Assassino de aluguel e membro da Scuderie Le Cocq, grupo de matadores a serviço da ditadura, na clandestinidade, criado no Rio de Janeiro, Claudio Antônio Guerra ingressou na polícia civil em 1971, como delegado distrital no Espírito Santo, uma das regiões mais violentas do Brasil e de maior penetração dos esquadrões da morte. Naquele ano, num balanço aproximativo, a imprensa noticiava oito mil assassinatos perpetrados pelos esquadrões da morte em todo o Brasil, em apenas quatro anos de atividade dessas organizações criminosas. Somente no Rio de Janeiro, na época, cerca de 500 cadáveres eram encontrados, por ano, boiando nos rios ou em lotes vagos, com a assinatura dos esquadrões, sem contar um número incalculável de desaparecidos. Indicado por um coronel, que o apresentou como “alguém que sabia trabalhar…”, ou seja, “perseguir e matar bandidos”, como ele mesmo vai contar no filme, Guerra tornou-se agente clandestino do SNI e, depois, chefe da segurança do jogo de bicho, sendo excluído dos quadros da polícia civil em 1990.

Eduardo Passos vem de um longo trabalho no campo dos direitos humanos, iniciado junto ao grupo Tortura Nunca Mais, no atendimento a pessoas que sofreram violência do Estado, não apenas aquelas que foram vítimas da ditadura, mas também familiares de jovens pobres e negros, ainda hoje perseguidos e assassinados pela polícia. O filme anterior de Beth Formaggini sobre a ditadura, Memórias para uso diário (2007), foi feito com ele, a partir de um convite do próprio Eduardo. Mas mesmo com essa bagagem pessoal, para o encontro com Guerra, o psicólogo se preparou durante um ano ao lado da diretora e da primeira montadora do filme, Márcia Medeiros. Juntos, eles leram vários livros sobre a ditadura e a violência do Estado, assistiram a depoimentos de agentes da repressão na Comissão da Verdade e também aos filmes em que o cineasta Rithy Panh se confronta com os algozes do genocídio cambojano, em particular Duch, o mestre das forjas do inferno (França, 2011).

Beth Formaggini, historiadora de formação, sabia dos riscos de enfrentar, pela primeira vez no documentário brasileiro, um matador confesso da ditadura, homem que sabia demais, mas que parecia esconder muita coisa para salvar sua pele, estratégia perceptível tanto em sua longa entrevista publicada em livro,[ii] quanto em seus três depoimentos à Comissão da Verdade (dois à CNV e um à CVSP).[iii] Da mesma forma que a diretora, Eduardo Passos, com sua experiência clínica, tinha plena consciência do que significava, para ele, contracenar com um assassino, posicionando-se, diante dele, não como um entrevistador que vê o acontecimento filmado de fora, a partir do extra-campo, mas como um personagem do filme, o de um psicólogo diretamente concernido pela fala do outro e que, embora tivesse uma pauta de perguntas, trabalharia com total autonomia para sair dela, se necessário.

Guerra foi filmado por Beth Formaggini em Vitória, em 1º de abril de 2015, aniversário de 51 anos do golpe de 64, num estúdio de fotografia previamente preparado para este fim, mas cujo endereço, por questões de segurança, seria mantido em segredo e revelado a Guerra e à própria equipe somente um pouco antes das filmagens, em razão das ameaças de morte que pairavam sobre o ex-policial naquele momento. Beth Formaggini temia uma “queima de arquivo”, pois dois coronéis da reserva envolvidos no desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva já tinham sido assassinados pouco tempo antes das filmagens, em circunstâncias misteriosas.[iv] Talvez receando consequências indesejáveis de sua fala, Guerra tenha pedido para ser chamado de “pastor” e para ser filmado com a bíblia, que ele segura ao longo de todo o filme.

A cena é um espaço neutro, fechado e silencioso, protegido de qualquer intervenção externa. A própria esposa de Guerra o esperou do lado de fora. A iluminação prioriza o rosto dos dois personagens e a escuridão em torno deles os isola num espaço escuro e atemporal, totalmente vazio, propício à concentração. Ao mesmo tempo, o fundo preto que os envolve é preenchido de forma regular pela luz de uma projeção de imagens que pontua toda a conversa, produzindo interrupções, continuidades, choques e sobreposições ao relato do ex-policial. Um único espaço cênico se desdobra, assim, em consultório psicanalítico e laboratório de história, de acordo com o enquadramento utilizado. Quatro câmeras sobre tripés cobrem o acontecimento filmado, com planos de largura pré-determinada: duas delas trabalham em plano fechado, enquadrando o rosto de cada personagem; a terceira, em plano médio, mostra Guerra e o telão; e a quarta, em plano aberto, no fundo do estúdio, abarca os dois personagens e a tela de projeção.

Desde o início do filme, o plano médio permite mostrar a confrontação de Guerra com as imagens de suas vítimas e, também, a projeção dessas mesmas imagens sobre o corpo do ex-policial, que permanece quase o tempo todo sentado. Além disso, a iluminação jogada sobre ele projeta no telão a sombra de seu corpo, que incide, por sua vez, sobre a imagem de suas vítimas. O dispositivo cênico do filme instaura, assim, uma interação sistemática entre Guerra e os mortos da ditadura, além de um convívio pontual entre o corpo do ex-policial (ou sua sombra projetada) e o de outros agentes da repressão, como o coronel Malhães ou o sargento Marival Chaves, cujos depoimentos à CNV também são projetados na tela, ou, ainda, o de familiares das vítimas, como Ivanilda Veloso, viúva do desaparecido Itair José Veloso.[v] Assim, enquanto conversa com o psicólogo Eduardo Passos, Guerra contracena com o seu próprio passado.

A insistência da mise en scène neste procedimento complexo de interação visual entre o algoz e suas vítimas, projetando as imagens dessas últimas no corpo do primeiro, instaura uma espécie de “acareação figurativa”: por um lado, é como se Guerra tivesse, na cena, que prestar contas às pessoas que matou, se entender com elas, mentir diante delas; por outro lado, sua sombra projetada sobre as imagens na tela parece estar ali para vigiar, sem ser vista, o retorno inesperado daqueles mortos à cena política, para pedir justiça e reparação. Como numa derradeira investigação, a sombra mabuseana do agente da repressão espreita, ameaçadora e sorrateira, o esforço civilizatório da sociedade civil e a movimentação no governo de Dilma Roussef para se fazer, enfim, justiça histórica no Brasil.

Beth Formaggini, que lançou as projeções ao longo das filmagens, atenta ao avanço da conversa entre Guerra e Passos, selecionou várias imagens de arquivo e preparou 34 pranchas com essa finalidade, relacionadas às questões a serem abordadas. Além de fotografias de prisioneiros executados ou desaparecidos, as pranchas reúnem registros audiovisuais de testemunhos de agentes da repressão à CNV; o vídeo da visita de Guerra, em companhia de representantes da CNV, à usina de Cambahyba, onde os corpos de militantes mortos eram incinerados; e trechos do filme de Formaggini, já mencionado, Memória para uso diário.

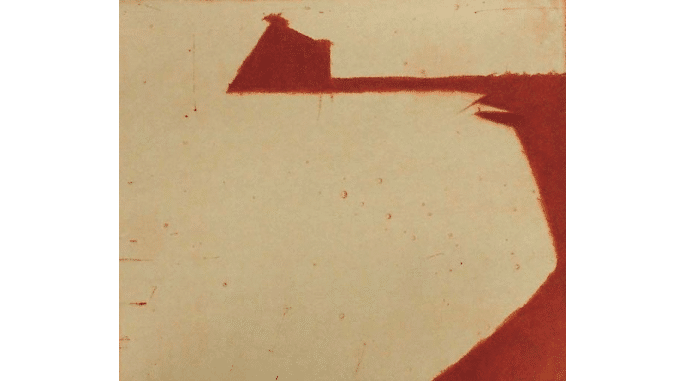

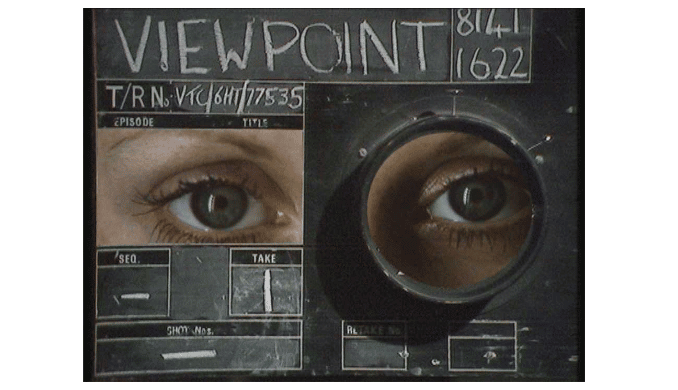

Todo esse material, antes de chegar à tela de projeção, é refletido na cabeça e nas costas de Guerra, aliás, vestido com uma camisa branca, mesma cor do telão. Como a luz vem por trás dele, posicionado em frente à tela, Guerra não parece perceber que seu corpo também está servindo de superfície refletora. O acesso a essa segunda superfície de projeção é privilégio do espectador. E o que vemos, com essa projeção na pele, nos cabelos e nas roupas de Guerra, enquanto, desavisado, descobre as imagens de suas vítimas, é uma duplicação da razão histórica do comparecimento dos mortos na cena filmada: no telão, as imagens têm a função de fazer com que Guerra se depare com o retorno de lembranças recalcadas; projetadas sobre seu corpo, essas mesmas imagens produzem, agora, rugosidades na superfície lisa de um assassino sem julgamento, impune, travestido em pastor arrependido [Fig. 1].

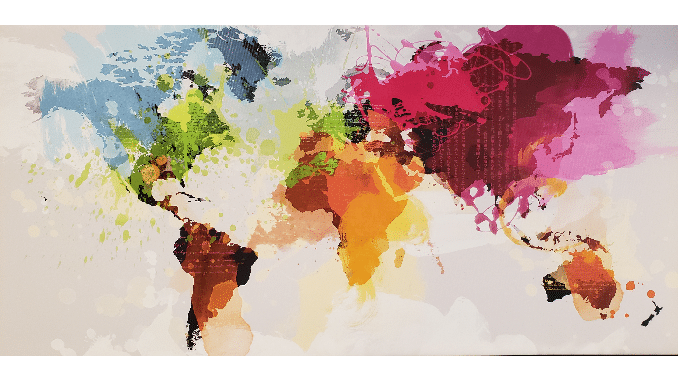

Havia muitas perguntas a fazer e muitas imagens a mostrar a Claudio Guerra, o que parece, às vezes, deixá-lo um pouco aturdido e, mesmo, indiferente em relação ao destino trágico de suas vítimas. Mas uma dessas imagens vai produzir um certo abalo no rosto pétreo desse personagem: é a foto de Nestor Vera, integrante do comitê central do PCB e líder camponês, preso e barbaramente torturado na delegacia de furtos e roubos de Belo Horizonte, centro clandestino de tortura e extermínio, aparelhado pela Scuderie Le Cocq. A foto de Vera surge logo na primeira prancha de fotografias projetada, ainda no início do filme. Nessa prancha, vemos o rosto de 19 integrantes do comitê central do Partido Comunista Brasileiro [Fig. 2], assassinados pelos órgãos de repressão entre 1973 e 1975, na Operação Radar.[vi] Entre eles, Nestor Vera, no alto, à direita, que Claudio Guerra aponta com o indicador e identifica imediatamente – “Ele foi executado por mim” – antes de passar à identificação de outros prisioneiros, cujos corpos lhe foram entregues para que ele os fizesse desaparecer.

Encarregado de executar Nestor Vera, Guerra vai contar, numa sequência posterior, que o encontrou quase morto no pau de arara, e o levou para uma floresta, perto de Itabira, onde lhe deu um tiro na cabeça e o enterrou. Guerra se lembra que Vera estava muito machucado e diz, aparentemente afetado por essa lembrança, segundo ele um marco, em sua vida, comparável ao que teria acontecido com Paulo, fariseu romano que o Novo Testamento apresenta como um perseguidor dos discípulos de Jesus, convertido ao cristianismo depois de uma experiência mística: “esse momento foi o que mais me chocou, porque ele já estava quase morto […] foi um tiro de misericórdia, que eu dei com pena”. Depois de um longo silêncio e com ar de resignação, apalpando a bíblia sobre seu colo, Guerra aceita, a pedido de Eduardo Passos, reproduzir o gesto da execução de Vera, feita a um metro de distância da vítima.

A encenação da execução de Vera é feita em frente à tela branca. Pela primeira vez, Guerra está de pé e a única imagem agora projetada é a de sua sombra preta, recortada na superfície branca e vazia da tela. Enquadrado em plano americano, ele coloca sua bíblia sobre a cadeira e, segurando um revolver imaginário, aponta sua arma engatilhada para o chão, ou seja, para o extra-campo, onde Vera se encontra, agonizante, caído ou de joelhos, ele já não se lembra bem. Escolhida para compor o cartaz do filme, esta cena condensa todo o esforço de Pastor Claudio em produzir uma imagem dos desaparecidos da ditadura.

Ao reproduzir o gesto da execução, aliás, banalizado nos últimos dois anos pelo atual presidente do Brasil e por seus correligionários, Guerra inscreve na cena uma imagem do passado de natureza distinta daquela das provenientes das pranchas projetadas. Agora já não é mais a diretora do filme, no seu posto de trabalho, que lança os documentos na tela. É o próprio assassino que, ao reencenar seu crime, projeta, na consciência do espectador, uma imagem de sua vítima. [Fig. 3].

Mesmo que invisível, pois imaterial, apenas indicada no extra-campo, essa nova imagem tem um caráter confessional, pois nasce da própria performance de Guerra, ao assumir, no ato da reconstituição dos fatos, seu gesto homicida. Mas este plano produz ainda uma segunda revelação: a de que esta violência, por assim dizer, agora “oficial” de agentes do estado devidamente reconhecidos e flagrados pelos esforços historiográficos (como Claudio Guerra, identificável em primeiro plano) se duplica numa outra, de agentes sem rosto (não raro os mesmos), que atuam na sombra, aquém da identificação pública, contra vítimas igualmente anônimas. Em sua composição mesma, a imagem parece assim afirmar a indissociabilidade das duas matanças, sua íntima conexão, como aquela que une um corpo à sua sombra. Ao antecipar o gesto que marcou toda a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (o das duas mãos apontadas como uma arma), Guerra ajuda ainda a formar neste plano, sem se dar conta, uma espécie de ideograma do impasse civilizacional brasileiro, sob a égide da extrema direita.

Ao longo de todo o filme, Eduardo Passos pontua a fala de Guerra, flagra-o em contradição, relança questões que ficaram sem resposta, tentando extrair dele informações que possam contribuir para o esclarecimento de casos de tortura, morte e desaparecimento de membros do PCB. A escuta do psicólogo, suficientemente atenta e bem informada, traz à tona este e outros fatos que vão de 1973 à abertura política, como os assassinatos de Zuzu Angel e de Vladmir Herzog e os atentados terroristas de direita contra a OAB e o Rio Centro.[vii] Mas a conversa entre os dois se concentra, sobretudo, na ligação de Guerra com a Casa da Morte de Petrópolis, centro de extermínio para o qual trabalhou, encarregado do desaparecimento de corpos de prisioneiros torturados e executados pela equipe do tenente-coronel Freddie Perdigão.[viii].

Ao repassar, uma por uma, as 19 fotografias dos integrantes do comitê central do PCB, Guerra conta que executou sete deles e incinerou pelo menos 12 corpos de pessoas desse grupo, na usina de Cambahyba, em Campos de Goytacazes, empresa de propriedade do vice-governador biônico do Rio de Janeiro entre 1967 e 1971, Heli Ribeiro, fundador da TFP na região.[ix]Segundo o relato de Guerra, as operações de incineração de cadáveres eram, como toda operação clandestina, feitas na calada da noite e acompanhadas pelo filho de Heli Ribeiro, João Lisandro, informante da polícia conhecido como “João Bala”.

A usina cedia os fornos para a repressão e, em troca, os policiais sabotavam canaviais dos concorrentes do usineiro e armavam os fazendeiros da região com arsenal de ponta do Exército.[x] Além da participação empresarial no extermínio, Guerra denuncia a presença de procuradores da República na preparação das execuções, realizada em seus gabinetes. Ele fala ainda das ligações do SNI com o Esquadrão da Morte, agentes do Mossad e DEA-Departamento de Estado Americano.

Há, sem dúvida, denúncias graves no relato de Claudio Guerra para o filme. E mesmo quando contestadas pelo depoimento de outras testemunhas à CNV, como Malhães ou, ainda, o sargento Marival Chaves, de São Paulo, o relato de Guerra abre caminho, como ele mesmo diz, para outras investigações. Mas, talvez, por ter dado, poucos meses antes, seu depoimento à CNV, quando chorou, contando como tornou-se um matador do Estado, ao participar, a mando de um delegado, de uma chacina de 40 pessoas sem terra, em Minas Gerais, Guerra não demonstra agora quase nenhuma reação diante das imagens projetadas na tela, ou face ao psicólogo que o entrevista.

“Ele não manifesta nenhum sentimento de culpa porque ele está em missão. Ele estava em missão quando seus superiores eram os militares do golpe e ele se torna agora agente de uma outra missão, que é a missão evangélica, com um outro chefe, Deus, que o convoca a narrar, a contar. Então, ele está totalmente à vontade para contar, ele conta com detalhes e com uma frieza de alguém que está em missão divina. (…) O mal era banalizado porque era financiado por todo um sistema”. (Horta, 2018).[xi]

Mesmo que Passos, por ter uma pauta de perguntas a fazer a Guerra, o interrompa, em alguns momentos, trata-se de alguém que, pela própria profissão, domina plenamente a arte da escuta e sabe ajudar o outro a fazer alguma coisa daquilo que diz, devolvendo-lhe suas próprias palavras. Ele flagra Guerra no cometimento de lapsos de linguagem, com, por exemplo, quando afirma, três vezes seguidas, que é perseguido “pela direita”, quando queria dizer “pela esquerda”. O psicólogo, prontamente, lhe pergunta: “mas será que o senhor não se sentiria, também, perseguido pela direita?”, ao que Guerra responde positivamente.

Numa das denúncias mais importantes do filme, devido à sua inquietante atualidade, Guerra, sempre empunhando a bíblia, conta como foi que, depois da ditadura, os torturadores e matadores mudaram de ramo e se enriqueceram com benefícios que, no seu caso, perduraram até 2005: “A gente continuou ganhando. Só que, em vez de trabalhar eliminando as pessoas que se opunham ao regime militar, a gente foi trabalhar na segurança pública para garantir o status quo. Hoje, o mesmo sistema que tortura, que mata, que desaparece com pessoas, é financiado pela mesma elite que financiava na época da ditadura […] As grandes empresas de informação e contra-informação comercial, industrial, segurança de empresários estrangeiros, é tudo feito por integrantes do passado, a Irmandade, que está ativa até hoje. […] As primeiras empresas de segurança do Rio são de propriedade de ex-generais. […] Por que a tortura não acaba? Não teve punição pra ninguém. Ela continua dentro dos presídios, dos quarteis, das delegacias, contra pobres e negros”.[xii]

Com a abertura política, Guerra tornou-se chefe de segurança do jogo do bicho, na época de Castor de Andrade, e comprou fazendas, segundo ele, graças à Irmandade, formada por representantes das elites brasileiras, maçons em sua maioria, que financiavam grupos secretos e que continuariam, ainda hoje, de acordo com o antigo agente, a se reunir, a se organizar. “É a extrema direita, mesmo”, ele diz, como se nos prevenisse sobre algo grave que estaria por vir no momento das filmagens. E estava. Logo depois disso, vieram o golpe contra a presidente Dilma Roussef, a prisão sem provas do ex-presidente Lula, a eleição fraudada de um candidato de extrema direita e o aparelhamento do poder executivo por militares. Hoje, numa cena política tão instável quanto inquietante, as tecnologias da violência utilizadas por Guerra no passado recente continuam sendo aplicadas cada vez mais contra as populações pobres, de forma preventiva e sistemática.

Hannah Arendt, cujo livro Sobre a violência serviu de referência a Beth Formaggini e sua equipe para a preparação das filmagens, alertava, já em 1968, para o fato de que “nem a violência nem o poder são fenômenos naturais, isto é, a manifestação de um processo vital; eles pertencem ao âmbito político dos negócios humanos, cuja qualidade essencialmente humana é garantida pela faculdade do homem para agir, a habilidade para começar de novo” (1994, p. 61). O testemunho de Claudio Guerra, mesmo que lacunar, deliberadamente evasivo e, se não mentiroso, pelo menos omisso, em alguns aspectos, tem o mérito de confirmar uma evidência histórica sobre o Brasil, ao afirmar, com suas palavras, que a ditadura não acabou e ao alertar, já em 2015 (sem que pudéssemos avaliar a que ponto ele sabia o que dizia), que a extrema direita estava se preparando, nas sombras, para retornar ao centro da cena política.

Sete anos em maio

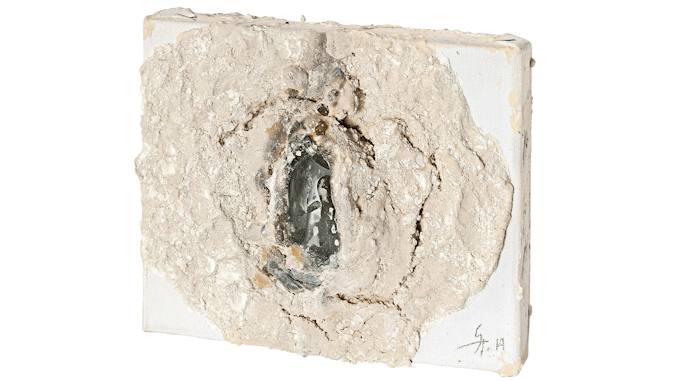

Sobre a tela preta, surge a dedicatória “Para o Preto, que morreu cedo demais”, sucedida pela imagem inicial de uma rua erma em noite escura. Ali, um homem caminha sozinho, com passo cansado, no meio do asfalto, na direção da câmera que recua no mesmo ritmo, para enquadrá-lo de frente, em plano médio. Nas margens da rua, entrevemos um matagal. Não há calçadas nem construções ali, e os postes de luz vão ficando para trás à medida que ele avança, seu corpo quase fundido à escuridão. A um breve intervalo, um carro e uma moto cruzam, velozes, nosso homem, seguindo na direção contrária e sumindo rapidamente no fundo do quadro. Por ora, a relação deste vulto que avança no escuro com a paisagem pouco urbanizada que o circunda sugere uma situação de vulnerabilidade e desproteção, de quem está à mercê de algum perigo.

Corte seco para outro lugar, também à noite, iluminado por uma lanterna. É um lote vago com focos de fogueiras (das quais nada sabemos) ao fundo. Ali, um grupo de quatro jovens abre uma mala cheia de objetos da polícia: revólver, uniformes, botas, luvas, bonés, correntes de aço com travas para o pescoço e outros instrumentos de tortura. Excitado, um deles diz: “sempre sonhei vestir uma roupa dessas”. Eles riem, fazem piadas, dizem que o material é “100% milícia”.

Não demoramos a perceber que se preparam para encenar uma “missão”, que consiste em uma violenta abordagem policial de outro jovem. Este diz se chamar Rafael dos Santos Rocha, e se vê acusado de esconder drogas em sua casa, em meio a ameaças dos policiais, que o obrigam a se deitar e apontam um revólver para sua cabeça. Estamos diante de uma abordagem violenta seguida de sequestro, o que prenuncia uma sessão de tortura a céu aberto, neste momento ainda psicológica (“eu vou explodir sua cabeça”). Rafael nega envolvimento com drogas, chora, os policiais fazem chacota e o levam dali. Um deles anuncia: “hoje você vai conhecer o pau de arara”. Outro lhe diz que eles vão a um lugar “onde o filho chora e a mãe não vê”, enquanto os quatro o conduzem para fora daquele lote.

Numa elipse brusca, vemos agora o mesmo Rafael, sempre à noite, andando sozinho pela rua, com as luzes das casas de um bairro ao fundo. Seu passo lento e o jeitão do seu corpo nos levam a entender que era dele o vulto já comentado no plano inicial do filme. Agora, numa cena observada a certa distância da câmera, ele se aproxima de uma subestação de eletricidade, vazia, por onde perambula vagarosamente, como se aquele lugar o deixasse pensativo.

Aos 10’ de filme, não longe daquela subestação que continuamos vendo ao fundo, Rafael começa a contar em nova cena noturna o que lhe ocorreu anos antes. Filmado em plano americano, ao pé de uma fogueira que alimenta com gravetos, ele demora um tempo antes de iniciar um monólogo: “Em 2007, fui confundido com um traficante”. Este plano com o relato de sua história se estende por 17 minutos, sem cortes, como num depoimento, que vale resumir.

Numa noite de maio, sete anos antes, ao abrir o portão de casa depois de um dia de trabalho, Rafael foi abordado por oito policiais vindos em duas viaturas, com uma suposta denúncia de que ele teria enterrado um quilo de maconha no quintal. Depois de escavarem todo o quintal, vasculharem a casa, quebrarem móveis e esvaziarem latas de mantimentos, eles o enfiaram num carro, jogaram spray de pimenta no seu rosto e o sequestraram, levando-o para as proximidades da subestação da Cemig (aquela mesma que vemos ao fundo), onde o torturaram barbaramente por várias horas.

Como o sangue no rosto de Rafael obrigava os policiais a trocar diversas vezes o capuz que lhe colocavam, eles aproveitavam para borrifar spray de pimenta dentro dos sacos. Após vários desmaios, causados por chutes, socos, asfixia e enforcamento, ele foi jogado no chão e teve o capuz retirado. Um policial se ajoelhou sobre seu peito, enfiou dois revólveres dentro de sua boca, cortando-a por dentro e por fora. Depois, pegaram-no pelas pernas e deram-lhe mais de cinquenta golpes de cassetete na sola de cada pé, até produzirem bolhas de água. Com um isqueiro, queimaram-lhe o dorso, até que outras bolhas se formassem e estourassem, numa das quais enterraram o objeto, antes de jogá-lo novamente no chão, para ser atropelado.

Quando o carro começou a subir em suas pernas, um policial sugeriu que o matassem logo. Ele foi arrastado e ajoelhado perto de um paredão e um policial raspou-lhe a cabeça com uma faca, mostrando-lhe um revólver. “Você vai morrer agora”, ele disse. Rafael fechou os olhos e ouviu quatro disparos. “Senti a terra batendo em meu rosto… e ficou tudo em silêncio. Pra mim, eu já estava morto. Foi quando escutei a porta batendo”. Ao abrir os olhos, ouviu de um policial: “É, Rafael… Sexta-feira vamos à sua casa. A gente quer R$ 5 mil em crack, R$ 5 mil em cocaína e R$ 5 mil em dinheiro. Dá seu jeito”.

Ameaçado de morte por seus torturadores, ele teve que fugir para São Paulo, onde morou em vários lugares, começou a usar drogas, trabalhou num desmanche de carros, foi preso por isso e saiu mediante pagamento pelo patrão de R$ 30 mil ao delegado. De volta a BH, acabou morando na rua e mergulhando no crack, até conseguir voltar para a casa da mãe. “Toda vez que eu me deitava numa calçada para dormir, sempre vinha aquela mesma coisa em minha mente: escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia… ‘É ele mesmo que está lá! Vamos lá! Vamos matá-lo!’ Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje, quando vou me deitar, escuto isso”.

Ao final desse longo monólogo em que ele conta sua história, descobrimos num contracampo que Rafael tem um interlocutor, até ali fora de campo, um personagem de ficção, jovem, pobre e negro, como ele. O jovem diz a Rafael que sua história é triste, parecida com a dele e com a de muitas outras pessoas que conheceu: “Já passei por tanta coisa, que quase toda história que ouço se parece com a minha”. Daí em diante, durante seis minutos, presenciamos um diálogo ficcional entre os dois, sobre justiça, injustiça, indiferença, colaboração, medo… Rafael diz que o rosto de seus torturadores não desaparece de sua mente e se pergunta se os policiais também se lembrariam deles. “Acho que não… Pra eles, nós somos todos iguais”, diz o amigo.

A mãe de Rafael o aconselhou a esquecer o acontecido. “Se eu me esquecesse, era como se eles tivessem completado o serviço deles”. Rafael não consegue esquecer. “Voltar, para mim, aqui, nesse lugar, é como se eu voltasse no tempo. Como se aquele dia nunca deixasse de existir”. À beira da fogueira, o amigo de Rafael lhe diz que as marcas de seus pés e de seu sangue ainda estão visíveis no asfalto, as dele e as de vários outros que morreram. Como o anjo da história de Benjamin (1985), ele se vê cercado por uma pilha de mortos, que não para de crescer, que vem de antes do nascimento deles e que já tampou até o céu, produzindo a escuridão que, naquele momento, envolve os dois. “Mas não tem noite que dura para sempre. A gente tem que seguir adiante. Por nós e por eles também”. Enquanto o jovem diz isso, vemos o rosto de Rafael, em silêncio.

De repente, começamos a ouvir ruídos distantes de passos, que anunciam a próxima cena, na qual os pés de uma multidão em marcha, calçados de chinelos ou tênis, invadem a tela. Ela faz a transição para a cena final do filme, um jogo de “morto/vivo”, coordenado numa praça por um policial armado, do qual participam cerca de cinquenta jovens, homens e mulheres (entre os quais Rafael). Quando o policial grita “morto”, eles devem se agachar, e quando grita “vivo”, devem se levantar. As ordens são proferidas pelo policial num tom autoritário e em ritmos variados, para confundir os participantes. Os que erram, vão saindo do jogo. No fim, sobra apenas Rafael, que, à ordem reiterada de “morto”, por parte do instrutor, permanece de pé, sozinho, no meio da praça deserta, tal como apareceu no início do filme, mas agora impávido.

Composto de apenas cinco sequências (3 mais longas, alternadas com 2 planos breves), o filme apresenta uma iconografia coesa: foi todo rodado em exteriores, em espaços abertos da região do bairro Nacional em Contagem (periferia de BH), e sempre à noite. Sua decupagem traz duas elipses: 1) entre a caminhada inicial e a sequência da abordagem policial com o início do sequestro; 2) entre esta segunda sequência e a que a sucede, mostrando outra caminhada de Rafael pelas imediações da subestação de energia, como se ele tivesse escapado do sequestro ou se houvesse um salto temporal maior. O relato de Rafael, porém, na quarta sequência (a mais longa do filme, com 24’) reorganiza retrospectivamente o que já víramos, neutralizando o salto das elipses e conferindo continuidade narrativa às sequências anteriores: a 1a mostrava Rafael antes da tortura; a 2a, na ocasião de seu sequestro; e a 3a, após seu retorno de São Paulo.

Depois do relato e do diálogo que o sucede, à beira do fogo, a sequência final de Rafael com o grupo de jovens no jogo de morto-vivo projeta o protagonista naquele futuro vislumbrado por seu interlocutor, que, depois de falar de uma pilha crescente de mortos pela violência (tão alta que já tampou o céu, deixando tudo escuro), concluía com esperança: “Mas não tem noite que dura pra sempre, não; a gente tem é que seguir adiante, por nós e por eles também”. Habitados pelo que acaba de ser dito, o breve plano dos jovens subindo uma rua e o jogo final do morto-vivo produzem o eco deste seguir adiante, numa abertura para o futuro do personagem e de sua comunidade.

O filme inteiro acompanha, portanto, Rafael, antes da tortura, no momento em que ela começa – depois do seu retorno de São Paulo – no relato de sua experiência e numa projeção da vida futura. Resumido nesse percurso narrativo, o destino de Rafael garante a coesão dramatúrgica do filme, que duplica sua coesão iconográfica e sua coesão narrativa. Essas coesões não anulam, porém, certa descontinuidade, certa heterogeneidade estilística perceptível na reunião das cinco sequências de registro muito diverso, que passam de planos sóbrios de Rafael caminhando a uma reencenação lúdica (da abordagem policial e do sequestro), desta a um depoimento quase documental, em tom grave, seguido de um diálogo ficcional e de uma cena de jogo que alegoriza o fenômeno do genocídio dos pobres e negros no Brasil de hoje.

Na verdade, a cena do relato e do diálogo nos aparece como o coração do filme, capaz de organizar o seu fluxo inteiro, garantindo a vitória da coesão sobre a dispersão, tanto na sua estrutura narrativa quanto na experiência do próprio personagem, recolhendo os cacos de sua vida quase despedaçada pelo trauma da violência sofrida. No itinerário biográfico de Rafael que o filme esquematiza, é o seu relato que lhe permite sobreviver psiquicamente: não por acaso, ele é o único jovem que não se deixa excluir no jogo do morto-vivo, permanecendo vivo mesmo diante da ordem do policial para que morra. Se ele é o único sobrevivente daquele genocídio encenado, é porque não internaliza mais a obediência imposta pelo Estado de exceção, exorcizada, de certa maneira, pelo seu testemunho elaborado à beira do fogo. Relatando sua experiência, Rafael venceu a violência sofrida e foi capaz de resistir à morte ordenada pelo policial. Os outros, que não falaram, sucumbem.

“Podemos morrer de dizer?”. Formulada noutro contexto pela psicanalista Rachel Rosenblum (2000/1) a propósito do testemunho literário de sobreviventes de campos de concentração e de extermínio, como Primo Levi e Sarah Kofman, que se suicidaram após escreverem livros autobiográficos, essa questão grave ressoa quase como uma sentença entre os jovens negros e pobres brasileiros, condicionados pelo terrorismo de Estado ao medo de dizer, sob pena de serem executados, presos ou desaparecidos. Calando-se, Rafael dos Santos Rocha já teria, certamente, sido engolido pelo segregacionismo vigente. Ao vencer o medo de falar e de dizer “não” à condenação racista que ronda a periferia de onde vem, ele cria uma possibilidade de seguir vivendo, contra todas as expectativas contrárias de seu “inimigo interno”, o Estado.[xiii] Seu relato lhe permite conquistar sua cidadania e organizar sua experiência, que corria o risco de se desbaratar pela brutalidade da violência sofrida e seu cortejo de efeitos funestos.

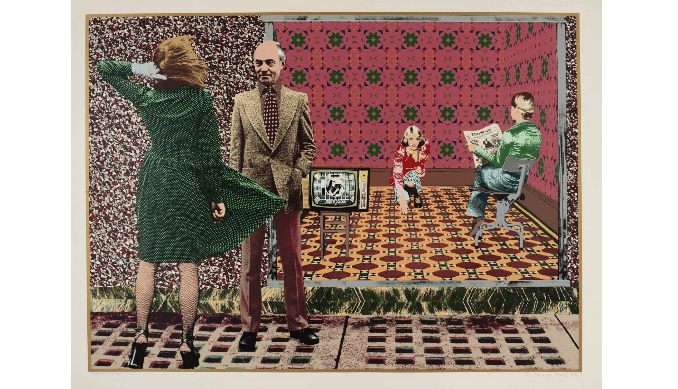

Isto se traduz numa verdadeira inflexão figurativa: no início, Rafael não passa de um vulto numa rua escura, à beira de um matagal, sem rosto, nome ou voz [Fig. 4], mero corpo vulnerável (ou matável, como diria Agamben)[xiv], à mercê de algum incidente, que logo sobrevém na segunda sequência, sob a forma da violência policial. No fim, depois de reencenar parcialmente tal violência sofrida, de voltar ao lugar em que ela se consumou [Fig. 5] e de elaborá-la no relato ao amigo e à câmera [Fig. 6], ele recupera o corpo, o rosto, a voz, a autoridade sobre a sua história e a determinação de não ceder à morte ordenada pelo policial [Fig. 7], como se o exercício desse relato o tivesse libertado, no enfrentamento final do agente da violência (que aquele policial encarna), da obediência introjetada e do círculo vicioso da submissão.[xv]

Ou como se o seu relato lhe permitisse testemunhar no lugar dos milhares de jovens mortos todo ano nas mãos da polícia brasileira, pilha de assassinados referidos pelo interlocutor, que os participantes do jogo final de certo modo representam (pois foram sendo mortos, um a um, sob as ordens do policial). Assim, as “vozes dissonantes, não domesticadas” (Ginzburg, 2007, p. 9) de tantas pessoas ignoradas pela historiografia tradicional, ressoam no testemunho de Rafael. Entre elas, a de Preto, seu irmão mais velho (morto a tiros diante de casa) a quem o filme é dedicado, e que, como uma legião de outros pretos, “morreu cedo demais”.

Como vimos, o itinerário de Rafael ao longo do filme é o de um homem matável que se torna sujeito de seu destino por meio de seu relato de uma violência sofrida, capaz de recompor sua experiência no espaço da esfera pública. É muito significativo que no percurso do filme seu corpo saia da sombra (seq.1) e assuma em praça pública sua recusa da morte ordenada pelo policial (seq. 5). A praça pública do cenário final é a Ágora política, é o espaço emblemático da pólis. Assim, de uma experiência de vida truncada, condenada à dispersão do sofrimento anônimo e sem registro oficial,[xvi] o filme alcança um vislumbre de irrupção de um sujeito na ágora política, um vislumbre de transformação política de uma sombra em um cidadão dotado de rosto, voz, história e autodeterminação diante do agente da violência naturalizada.

Seja como for, o que a mise en scène do filme não permite esquecer, neste desfecho noturno, é que esta conquista da cidadania vislumbrada ainda tem todo um caminho a percorrer até se afirmar em plena luz do dia – isto é, até que a luz do sol deixe de ser tampada por uma pilha de vítimas da violência de Estado. Entre o vislumbre desta conquista – realizada em ato por Rafael – e a consciência das dificuldades de sua generalização (a praça está vazia, os outros jovens sucumbiram e a noite persiste), o filme traz sua notável contribuição ao cinema brasileiro contemporâneo.

Conclusão

Aproximando os dois filmes discutidos aqui, percebemos um nexo histórico imediato entre as situações que eles descrevem: a tortura contra Rafael tem suas raízes históricas na impunidade de Cláudio Guerra e seus homólogos. A falta de julgamento dos torturadores de ontem franqueia a atividade rotineira dos de hoje, e expõe os Rafaéis do Brasil afora à tortura e ao extermínio, práticas cotidianas do Estado brasileiro na gestão genocidária das populações pobres. Em 2019, foram, pelo menos, 5.804 pessoas assassinadas pela polícia no Brasil, dado superior aos de 2018. Nesse contexto, o cinema, com seus dispositivos de acolhida do testemunho e de reverberação da fala, pode intervir no curso da história, fazendo ouvir suas vozes mais inaudíveis. Pela acareação figurativa e verbal com os assassinos de Estado ou pela transformação de vultos matáveis em sujeitos políticos, o cinema ajuda a nomear nossa barbárie e a lutar contra sua perpetuação.

Beth Formaggini fez o primeiro filme do cinema brasileiro protagonizado por um matador da ditadura. Foi preciso esperar quase meio século, pois poucos agentes da repressão aceitaram falar, até aqui, pagando, às vezes, com a própria vida. Nesse sentido, não menos raro é o filme de Affonso Uchôa, com o testemunho de um sobrevivente dos matadores de hoje, encorajados pela naturalização do crime, acobertados por autos de resistência e protegidos por armamentos pesados. Como as operações de Guerra na Usina de Cambahyba, as filmagens de Affonso na periferia de Belo Horizonte também precisaram ser feitas na calada da noite. Os crimes da ditadura eram clandestinos, mas a denúncia de crimes similares, ainda hoje, muitas vezes tem de sê-lo também. De uma clandestinidade a outra, o Brasil segue exterminando sua população.

*Anita Leandro é professora do Departamento de Expressão e Linguagens da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ).

*Mateus Araújo é professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

Artigo publicado originalmente na revista eletrônica DOC On-line, n.28, setembro 2020, p.43-60.

Referências bibliográficas

Agamben, G. (2010). Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2 ed., Belo Horizonte: Editora UFMG.

Arendt, H. (1994). Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará .

Benjamin, W. (1985). “Sobre o conceito de história”. In: Walter Benjamin. Obras escolhidas I. São Paulo: Brasiliense.

CNV (2014). Comissão Nacional da Verdade. Relatório. 3 volumes. Disponível em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/

Derrida, J. (2005). Poétique et politique du témoignage. Paris: L’Herne.

Ginzburg, C. (2007). Un seul témoin.Paris: Bayard Editions.

Guerra, C., Medeiros, R. & Netto, M. (2012). Memórias de uma guerra suja, Rio de Janeiro: Topbooks.

Horta, A. (2018). Entrevista com Eduardo Passos e Beth Formaggini, para o programa O País do Cinema, Canal Brasil, em 20/10/2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c2cEBzrt3qs

Jupiara, A.& Otávio, C. (2015). Os porões da contravenção – jogo do bicho e ditadura militar: a história da aliança que profissionalizou o crime organizado. Rio de Janeiro: Record.

Nogueira, C. (2020). O trauma, a fala. Cinética, 20/5/2020. Disponível em http://revistacinetica.com.br/nova/sete-anos-em-maio-calac/

Rancière, J. (2001). La fiction documentaire: Marker et la fiction de mémoire. In: La Fable cinematographique. Paris: Seuil, p. 201-216.

Rosenblum, R. (2000/1).Peut-on mourir de dire? Sarah Kofman, Primo Levi. Revue Française de Psychanalyse, nº 64, 113-137. Paris.

Torres Magalhães, F. (2008). O suspeito através das lentes. O DEOPS e a imagem da subversão (1930-1945). São Paulo: Fapesp-Humanitas-Imprensa Oficial.

Xavier, I. (2001). “Do golpe militar à abertura: a resposta do cinema de autor”. [Publicado originalmente em 1985]. In: O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra.

Filmografia

76 anos, Gregório Bezerra, comunista (1978), de Luiz Alberto Sanz.

A Vida provisória (1968), de Maurício Gomes Leite.

Bla Bla Bla (1968), de Andrea Tonacci.

Brazil: a Report on Torture (1973), de Saul Landau e Haskell Wexler.

Cabra Marcado para morrer (1964/84), de Eduardo Coutinho.

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles & Katia Lund.

Cidadão Boilesen (2009), de Chaim Litewski.

Duch, o mestre das forjas do inferno (2011), de Rithy Pahn.

E agora, José?(A tortura do sexo)(1979), de Ody Fraga.

Eu matei Lúcio Flávio (1979), de Antonio Calmon.

Hitler 3o Mundo (1970), de José Agrippino de Paula.

Jardins de Guerra (1968), de Neville de Almeida.

Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), de Hector Babenco.

Manhã Cinzenta (1969), de Olney São Paulo.

Martírio (2016), de Vincent Carelli.

Matou a Família e foi ao cinema (1970), de Júlio Bressane.

Memórias para uso diário (2007), de Beth Formaggini.

Não é hora de chorar (1973), Luiz Alberto Sanz e Pedro Chaskel.

Noites Paraguayas (1982), de Aloysio Raulino.

On Vous parle du Brésil: tortures (1969), de Chris Marker.

Orestes (2015), de Rodrigo Siqueira.

Os Dias com ele (2012), de Maria Clara Escobar.

O Torturador (1980, de Antônio Calmon.

Pastor Claudio (2017), de Beth Formaggini.

Pra Frente Brasil (1982), de Roberto Farias.

Prata Palomares (1970), de André Faria Jr.

Que bom te ver viva (1989), de Lúcia Murat.

Ressurreição (1989), de Arthur Omar.

Retratos de Identificação (2014), de Anita Leandro.

Sete anos em maio (2019), de Affonso Uchôa.

Tropa de Elite (2007), de José Padilha.

Você também pode dar um presunto legal (1974), de Sérgio Muniz.

Notas

[i] Com recortes e ênfases variados, a discussão sobre as relações entre estes dois polos do cinema brasileiro moderno aparece em vários estudos (que seria impraticável elencar aqui), dos quais o mais lúcido segue sendo, a nosso ver, o sintético ensaio de Ismail Xavier, “Do golpe militar à abertura: a resposta do cinema de autor”, publicado em 1985 e incluído mais tarde no seu precioso livrinho O cinema brasileiro moderno (São Paulo: Paz e Terra, 2001).

[ii]Memórias de uma guerra suja, livro de 291 páginas, resultado de uma entrevista de Claudio Guerra aos jornalistas Rogério Medeiros e Marcelo Netto, foi publicado em 2012 pela editora Topbooks.

[iii]Na CNV, ele foi confrontado a quatro séries de fotografias: desaparecidos, execuções, Zuzu Angel (76), reconhecimento de agentes. Sem imagens de apoio, ele foi interrogado também sobre a Casa da Morte e o atentado do Rio Centro. O segundo depoimento de Guerra à CNV, em Brasília, com duração de 2h07min, está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=h9ydg5FLHdE. O resultado final das investigações da CNV, assinado por José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, Pedro Dallari e Rosa Cardoso, foi publicado em 2014, três volumes, com o título Comissão Nacional da Verdade. Relatório, disponível em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/

[iv] O coronel Júlio Miguel Molina Dias, ex-chefe do DOI-Codi do Rio, foi assassinado em sua casa, em Porto Alegre, em 27/11/2012; e o coronel Paulo Malhães, ex-agente do Centro de Informações do Exército, também foi assassinado em casa, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em 24/04/2014, dois meses depois de prestar depoimento à CNV.

[v]Num trecho extraído do filme precedente de Beth Formaggini, Memórias para uso diário, Ivanilda diz para a câmera: “não sei o que aconteceu com o meu marido. Só sei que ele desapareceu. Não sei o dia, não sei a hora, nem onde. Quero saber, aonde?”. Projetada no telão, esta cena é montada no contraplano do rosto de Guerra em close.

[vi] A operação, desencadeada pelo DOI-CODI de São Paulo, em colaboração com outros DOIs de oito estados brasileiros e com o CIE, tinha por objetivo desarticular o jornal Voz Operária e eliminar dirigentes do PCB, num momento em que a ditadura já havia desmantelado toda a resistência armada. A repressão já havia acabado com a resistência armada e instaurou-se uma tensão no governo, entre aqueles que queriam a abertura política, alinhados a Geisel e Golbery, e aqueles que operavam para que isso não acontecesse.

[vii]Para além da execução de opositores ou da incineração de seus cadáveres, Guerra cometeu uma série de outros crimes em suas funções de estado nas décadas de 1970 e 1980, alguns dos quais o levaram mais de uma vez à prisão. Oito meses após a filmagem, tais crimes são brevemente assinalados no livro Os porões da contravenção – jogo do bicho e ditadura militar: a história da aliança que profissionalizou o crime organizado, de Aloy Jupiara e Chico Otávio (Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 147, 156-7, 164-5 e 167).

[viii]Uma segunda equipe de tortura da Casa da Morte era chefiada pelo coronel Malhães, citado acima.

[ix] Segundo Guerra, na usina de Cambahyba ele teria incinerado os corpos de prisioneiros mortos sob tortura na Casa da Morte de Petrópolis ou no quartel da PE da Barão de Mesquita. São eles: João Batista Rita, Joaquim Cerveira, Ana Rosa Kucinsky, Wilson Silva, David Capistrano, João Macena, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier Filho, José Romã, Luiz Inácio Maranhão, Armando Teixeira Frutuoso e Tomás Antônio Meirelles.

[x]Guerra teria levado para Cambahyba 25 sub-metralhadoras novas do Exército, ainda dentro das caixas, para serem distribuídas aos latifundiários locais.

[xi] Fala de Eduardo Passos, em entrevista a Andrea Horta, juntamente com Beth Formaggini, para o programa O País do Cinema, do Canal Brasil, publicada em 20/10/2018.

https://www.youtube.com/watch?v=c2cEBzrt3qs (consultado em 08/09/2019).

[xii] Trechos do relato de Cláudio Guerra, colhidos em diferentes momentos do filme Pastor Claudio.

[xiii] A imagem do “inimigo interno” foi esboçada no início do século XX, com a criação do DEOPS, primeira polícia política, em 1924 (TORRES MAGALHÃES, 2008, p.28). Durante o governo Vargas e, mais tarde, na ditadura militar, essa expressão aparecerá em vários documentos oficiais, em referência aos cidadãos que opunham resistência ao regime. Ao utilizá-la, entre aspas, queremos desviar o seu alvo, mandando-a de volta ao Estado que a formulou.

[xiv] Cf. Agamben, G. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2 ed., Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, especialmente Parte 2, “Homo Sacer”.

[xv] A desatenção a esta curva produzida pelo filme, bem como ao lugar estratégico nela ocupado pelo seu desfecho, levou alguns críticos a verem na sequência do morto/vivo um aspecto menos feliz da sua construção. Isto nos parece ocorrer, por exemplo, num texto aliás muito bom de Calac Nogueira, O trauma, a fala. Cinética, 20/5/2020 (Disponível em http://revistacinetica.com.br/nova/sete-anos-em-maio-calac/), seguido neste ponto por observações de outros redatores da revista numa conversa também publicada ali em 22/5/2020, sob o título Uma aprendizagem: prosa sobre Sete anos em maio e Vaga carne (cf. http://revistacinetica.com.br/nova/prosa-sete-anos-vaga-carne/). Respeitando suas ponderações, vale lembrar porém aos nossos amigos que sem a sequência do desfecho, o movimento de conquista da cidadania por Rafael simplesmente não se completaria na economia figurativa do filme, diminuindo o alcance de seu gesto político.

[xvi]Sem boletim de ocorrência, o caso de Rafael não entrou nas estatísticas da violência policial. A história sem documentos de seu suplício, que prolonga a de cinco séculos de um genocídio ininterrupto de negros e pobres no Brasil, não deixou provas nem rastros documentais para o historiador do tempo presente. Tudo o que nos resta é seu testemunho e o lugar onde a tortura se consumou, as imediações de uma subestação da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), em Contagem. Mas o testemunho não é o “espaço da crença, do ato de fé, do engajamento e da assinatura”? (Derrida, J., 2005. Poétique et politique du témoignage. Paris: L’Herne, 37). Se a prova pertence à “ordem do saber”, o testemunho pertence à ordem do “dever” (ibid), pois provém de um compromisso moral em relação a Outrem. Rafael é um sobrevivente e, enquanto tal, precisa testemunhar. Lá onde uma memória histórica parecia impossível, o cinema criou as condições para a elaboração de um testemunho, entre o documentário e a “ficção de memória”, para lembrarmos a expressão de Jacques Rancière (2001). La Fable cinématographique. Paris: Seuil,201-216.