Por SERGIO SCHARGEL*

Alguns dos vícios dos discursos sobre a morte das democracias

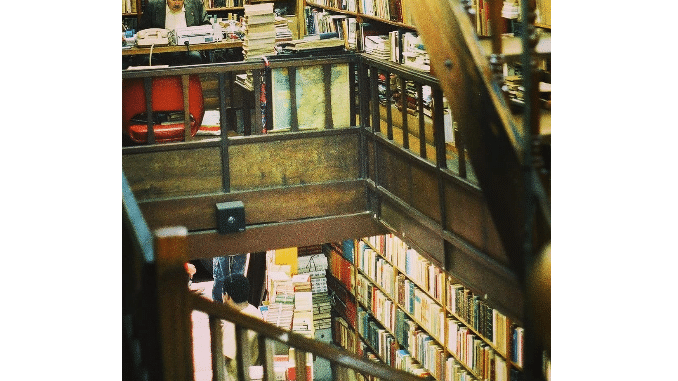

Poucos assuntos têm sido tão debatidos nas ciências sociais quanto a suposta crise mundial da democracia. Alguns pesquisadores são mais extremos; fatalistas, decretam que a democracia está em seu crepúsculo. Outros, como David Runciman, são cautelosos, e falam em uma “crise de meia-idade”. Estantes inteiras são dedicadas ao tema nas livrarias e livros novos surgem em profusão, com títulos quase homônimos, tais como Como as democracias morrem ou Como a democracia chega ao fim (lançados, vale ressaltar, com um espaço de apenas seis meses entre um e outro). A previsão apocalíptica é a mesma: com a eleição do arauto da destruição Donald Trump, os populistas ascenderam ao poder e a democracia liberal está fadada à autodestruição.

Veja bem, não espere que aqui se negue que há de fato um processo em curso de fragilização global da democracia. Não sejamos negacionistas, quando temos diversas fontes, das mais amplas ideologias políticas, apontando que a democracia, ao menos em seu formato liberal, está em retrocesso por todo o globo. As causas divergem na visão de analista para analista, mas o diagnóstico se repete entre marxistas, liberais e conservadores. Não é este o ponto aqui, quando se critica uma “crise da crise”. A intenção é apontar alguns dos vícios desse discurso.

Para começar, órgãos como V-dem e Freedom House, eles próprios com alguns vícios, identificam o início desse processo de fragilização já no início do século XXI, entre 2004 e 2006. Apesar de uma onda de otimismo com a Primavera Árabe e o crescimento das redes sociais – utopia logo transformada em distopia – a recessão democrática já está em curso há quase 20 anos. A eleição de Donald Trump reforçou este processo, mas não o iniciou.

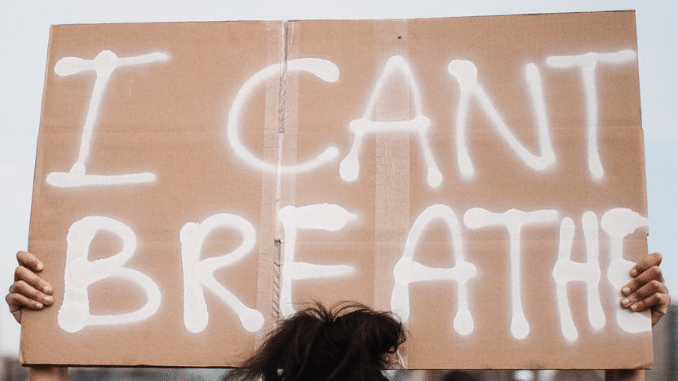

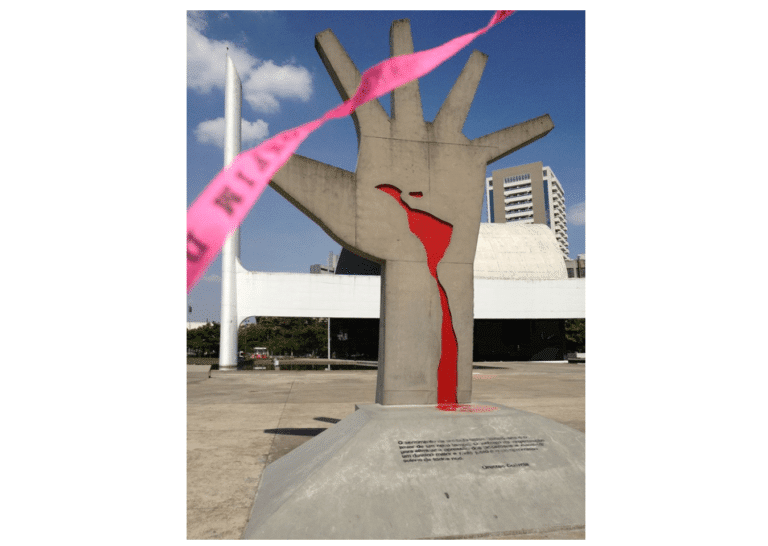

Aí está a primeira questão: para os cientistas políticos americanos e europeus, a fragilização democrática se inicia com Donald Trump. Alguns citam Viktor Orbán como antecessor, Jair Bolsonaro como sucessor. Mas ignoram, por exemplo, votos de desconfiança travestidos de impeachments como os de Manuel Zelaya em Honduras em 2013, de Fernando Lugo no Paraguai em 2012, de Dilma Rousseff no Brasil em 2016. Mecanismos teoricamente impossíveis em presidencialismos, que revelam, no mínimo, um processo de erosão democrática. É como se golpes e crises institucionais em outras nações fora do eixo Estados Unidos-Europa não importassem, e a crise democrática somente se tornasse evidente quando atinge a suposta democracia perfeita dos EUA e começa a ameaçar nações como França e Reino Unido.

Mas esse não é o único e tampouco o maior problema do subgênero da crise da democracia. Outro grande problema é tratar por novidade um processo que, ainda que mais intenso, nunca acabou. Forças autoritárias e reacionárias estão em movimento desde a aurora da democracia moderna, a democracia está em crise desde, virtualmente, o seu nascimento. E não faltam prognósticos e diagnósticos para tentar entender como ampliar a sua resiliência, vale lembrar o artigo clássico de 1997 de Adam Przeworski et al, “O que mantém as democracias?”. Somente com a ingenuidade, nortecentrismo e otimismo de um Francis Fukuyama seria possível crer que a democracia liberal é o futuro do planeta.

Aliás, falando em democracia liberal, está aí outra questão: a crença de que ambos andam necessariamente juntos. Por mais que seja um livro problemático, O povo contra a democracia, de Yascha Mounk, é sóbrio ao perceber que o casamento entre democracia e liberalismo não é tão estável quanto se crê. E que pode ruir, como já ruiu e como vem ruindo em partes do planeta. Absorvendo para o debate acadêmico o conceito de Viktor Orbán de democracia iliberal, Mounk propõe uma divisão entre este formato e o de liberalismo autoritário. Basicamente, uma democracia de fachada, como na Hungria, com progresso cerceamento do espaço público, e no outro lado um liberalismo sem democracia. Ou seja, democracia sem direitos, ou direitos sem democracia. Uma escolha de Sofia que parece cada vez mais em voga.

Mas, novamente, essa escolha de Sofia não é tão nova assim. Eis outro grande problema desse subgênero, uma vez mais: tratar a crise da democracia como movimento inédito. Mais do que isso, apontar como novidade o processo da democracia ser utilizada para assassinar ela própria. Isto é, a captura e absorção das instituições por autoritários em potencial, que destroem o ambiente democrático ao mesmo tempo em que apelam para um argumento ad populum de que, como foram eleitos pela maioria, qualquer medida autoritária que tomarem será em defesa da democracia. Um paradoxo que pode ser sintetizado no nome orwelliano do conceito cunhado por Benito Mussolini, “democracia autoritária”. Ou na “democracia iliberal” de Mounk.

A citação de Mussolini não veio ao acaso: esse processo é tão antigo quanto a própria democracia. Mussolini e Hitler não apenas ascenderam em suas respectivas nações por meio dos mecanismos legais e democráticos da época, como também capturaram e utilizaram a própria democracia para assassiná-la. O tom de novidade, portanto, não se sustenta: este método é tão antigo quanto a democracia moderna.

Por fim, o último grande problema dessa literatura: tratar todos os movimentos de rejeição à democracia liberal como sinônimos, à esquerda ou à direita. Pior: utilizar conceitos apropriados para casos específicos do Norte para o Sul, transpondo sem a devida análise epistemológica e incorporando uma noção como a de populismo para casos distintos em sua essência. Nesse sentido, líderes autoritários díspares como Bolsonaro, Trump e Orbán, viram todos populistas, a despeito das idiossincrasias deles e de suas respectivas nações.

É inegável que há, em curso, uma ascensão de movimentos autoritários pelo globo. Se ainda é cedo para afirmar que suas projeções pessimistas erraram, e tampouco é possível negar o perigo que os nacionalismos autoritários ressurgentes oferecem às democracias ao redor do mundo, talvez seja precipitado tomar esse pessimismo por Cassandra. Quiçá faça mais sentido pensar nessa recessão democrática mundial não como o fim inevitável das democracias liberais, mas como o que David Runciman chamou de uma crise de meia-idade. A história da democracia é uma história de crise, e este é apenas mais um ciclo.

Talvez seja mais interessante nos perguntarmos não o que mata as democracias, como os autores desse subgênero têm feito, mas o que as mantém, como o fez Adam Przeworski em seu clássico ensaio de 1997. Talvez assim, enfim, seja possível compreender essa nova-velha crise e combatê-la.

*Sergio Schargel é doutorando em ciência política pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como