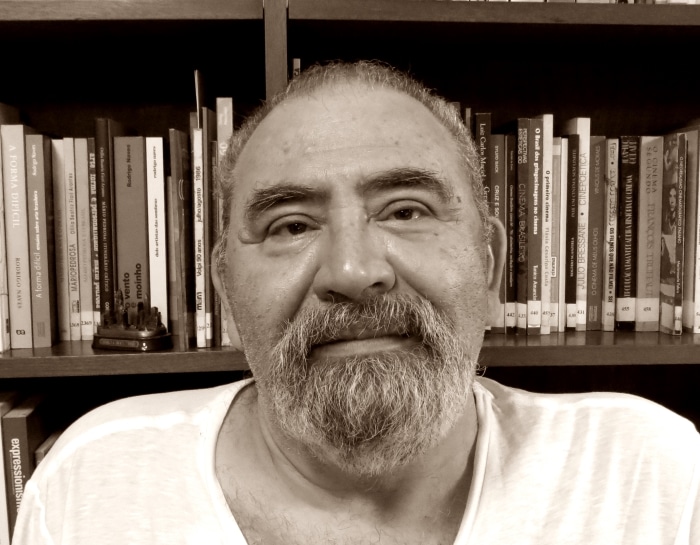

Por MARCELLO MUSTO*

O governo dos “especialistas” está destruindo a democracia

Entre os muitos tópicos a que Karl Marx dedicou seu interesse, um dos menos conhecidos é sua crítica ao chamado “governo técnico” – ou seja, governos liderados por supostos “especialistas” não filiados a partidos políticos. Como colaborador do New York Tribune, um dos jornais de maior circulação de seu tempo, Marx observou os desenvolvimentos institucionais que levaram a um dos primeiros governos deste tipo na história: o gabinete do Conde de Aberdeen na Grã-Bretanha, de dezembro de 1852 a janeiro de 1855.

Os relatos de Marx destacaram-se por sua perspicácia e sarcasmo. O jornal The Times celebrou estes eventos como um sinal de que a Grã-Bretanha estava no início de uma época “em que o espírito partidário deve voar da terra, e o gênio, a experiência, a indústria e o patriotismo devem ser as únicas qualificações para o cargo”. O diário londrino apelou aos “homens de todos os tipos de opinião” para que apoiassem o novo governo pois “seus princípios exigem aprovação e apoio universal”.

Argumentos semelhantes foram utilizados em fevereiro de 2021, quando Mario Draghi se tornou o primeiro-ministro da Itália. O alarde em torno de Draghi, que tinha sido presidente do Banco da Itália de 2006 a 2011 e presidente do Banco Central Europeu de 2011 a 2019, era parecido com o do The Times em 1852. Todos os órgãos de imprensa conservadores e liberais, incluindo os da esquerda moderada, uniram-se numa cruzada contra os partidos políticos irresponsáveis e a favor do “salvador” Draghi. Com sua demissão na quinta-feira, o experimento chegou novamente ao fim.

No artigo de 1853 “A superannuated administration: prospect of the coalition ministry”, Karl Marx escarneceu do ponto de vista do The Times. O que o maior jornal britânico encontrou de tão moderno e cativante foi, para ele, pura farsa. Quando The Times anunciou “um ministério composto inteiramente de personagens novas, jovens e promissoras”, Marx ponderou que “o mundo certamente não ficará um pouco confuso ao saber que a nova era na história da Grã-Bretanha será inaugurada por octogenários, burocratas que serviram a quase todas as administrações desde o final do século passado, duas vezes mortos de velhice e exaustão e ressuscitados apenas para uma existência artificial”.

Juntamente com os juízos sobre indivíduos, havia outros, de maior interesse, relativos às suas políticas: “Temos a promessa de desaparecimento total da guerra partidária, até dos próprios partidos”, observou Marx. “Qual o significado de The Times?”

Infelizmente a questão é muito atual hoje em dia, num mundo onde o domínio do capital sobre o trabalho se tornou tão feroz como em meados do século XIX. A separação entre economia e política, que diferencia o capitalismo dos modos de produção anteriores, atingiu um ponto elevado. A economia não só domina a política, estabelecendo sua agenda e moldando suas decisões, mas está fora da sua jurisdição e controle democrático – a ponto de uma mudança de governo já não alterar as direções da política econômica e social. Elas devem ser imutáveis.

“Imperativos” econômicos

Nos últimos trinta anos, os poderes de decisão passaram da esfera política para a esfera econômica. As opções políticas partidárias foram transformadas em imperativos econômicos que disfarçam um projeto altamente político e reacionário por trás de uma máscara ideológica de expertise apolítica. Este desvio de partes da esfera política para a economia, como um domínio separado impermeável à mudança, envolve a mais grave ameaça à democracia em nosso tempo. Os parlamentos nacionais, já esvaziados de valor representativo por sistemas eleitorais enviesados e revisões autoritárias da relação entre executivo e legislativo, encontram seus poderes retirados e transferidos para o “mercado”.

As classificações da Standard & Poor’s, o índice de Wall Street e o spread das transações – estes megafetiches da sociedade contemporânea – têm um peso incomparavelmente maior do que a vontade do povo. Na melhor das hipóteses, os governos podem “intervir” na economia (por vezes, as classes dirigentes precisam mitigar a anarquia destrutiva do capitalismo e suas crises violentas), mas não podem questionar suas regras e escolhas fundamentais.

De fevereiro de 2021 até sua demissão na quinta-feira passada, Mario Draghi foi um representante proeminente desta política. Durante dezessete meses, ele liderou uma coalizão muito ampla incluindo o centrista Partido Democrático, seu inimigo de longa data Silvio Berlusconi, os populistas do Movimento Cinco Estrelas e a Lega, de Matteo Salvini, de extrema direita. Por trás da fachada do termo “governo técnico” – ou como dizem, o “governo dos melhores” – podemos ver uma suspensão da política.

Este fenômeno não é novo na Itália. Desde o fim da Primeira República, no início dos anos 1990, houve numerosos governos com liderança “técnica” ou sem representantes de partidos políticos. Estes incluem o governo de Carlo Azeglio Ciampi, anteriormente presidente do Banco da Itália por quinze anos, de 1979 a 1993 (e posteriormente eleito para o cargo de presidente da Itália de 1999 a 2006); o governo de Lamberto Dini, ex-diretor-geral do Banco da Itália, após uma longa carreira no Fundo Monetário Internacional, em 1995-96; e o governo de Mario Monti, ex-comissário europeu de concorrência, com experiência anterior relevante na Comissão Trilateral do Grupo Rockefeller, no comitê diretor do Grupo Bilderberg e como conselheiro internacional da Goldman Sachs, de 2011 a 2013.

Nos últimos anos, argumenta-se que novas eleições não deveriam ser realizadas após uma crise política; a política deveria entregar o controle total à economia. Num artigo de abril de 1853, “Achievements of the ministry”, Karl Marx escreveu que “o ministério de coalizão [“técnica”] representa impotência no poder político”. Os governos já não discutem qual a orientação econômica a seguir. Agora as orientações econômicas dominantes provocam o nascimento dos governos.

Na Europa, nos últimos anos, o mantra neoliberal tem repetido que para restaurar a “confiança” do mercado era necessário avançar rapidamente na via das “reformas estruturais” – uma expressão agora usada como sinônimo de devastação social: em outras palavras, cortes salariais, ataques aos direitos dos trabalhadores sobre a contratação e a demissão, aumento da idade de aposentadoria e privatização em larga escala. Os novos “governos técnicos”, liderados por indivíduos com histórico em algumas das instituições econômicas mais responsáveis pelas crises econômicas, enveredaram por este caminho – afirmando fazê-lo “para o bem do país” e “para o bem-estar das gerações futuras”. Além disso, os poderes econômicos e os principais meios de comunicação tentaram silenciar qualquer pessoa que tenha levantado uma voz discordante.

Na sequência de sua demissão, Mario Draghi já não será mais o primeiro-ministro da Itália. Sua maioria implodiu devido às políticas demasiado divergentes dos partidos que o apoiaram, e a Itália terá eleições antecipadas em 25 de setembro. Para que a esquerda não desapareça, ela também deve ter a coragem de propor as políticas radicais necessárias para abordar as questões contemporâneas mais urgentes, começando pela crise ecológica. As últimas pessoas que poderiam levar a cabo um programa de transformação social e redistribuição da riqueza são os “técnicos” – na verdade, figuras bem políticas – como o banqueiro central Mario Draghi. Sua ausência não será sentida.

*Marcello Musto é professor de sociologia na York University (Canadá). Autor, entre outros livros, de O velho Marx – uma biografia intelectual de seus últimos anos (Boitempo).

Tradução: Fernando Lima das Neves.

Publicado originalmente em Jacobin Magazine

O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.

Clique aqui e veja como.