Por LUIZ COSTA LIMA*

O mercado, por si, não tem interesse nem instrumentos para levar em conta a condensação simbólica do objeto de arte.

A conquista da autonomia da arte é algo historicamente incontestável. De um ponto de vista histórico-social, autônoma é a arte independente de qualquer instituição. Esse processo, iniciado no Renascimento italiano, não seria possível sem o surgimento de uma clientela que, aos poucos, substituísse a arte até então comissionada pelos dignitários eclesiásticos e pelos mecenas. A autonomia da arte supõe, portanto, sua desvinculação progressiva da aristocracia, o aparecimento de um meio burguês e a formação do mercado.

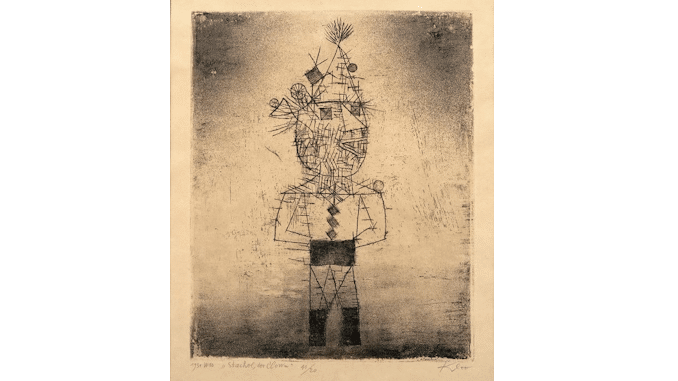

A essa transformação social corresponde o abandono de modelos previamente legitimados e traçados do mundo das coisas, isto é, a renúncia ao modelo da “imitatio”. O artista autônomo passa a ser aquele que prescinde de uma guilda ou, necessariamente, de um mecenas específico e que pode agora fundir seus próprios traços pessoais à representação da figura máxima no universo cristão, a figura de Cristo, a exemplo do que sucede, sobretudo, no autorretrato de 1500, de Dürer.

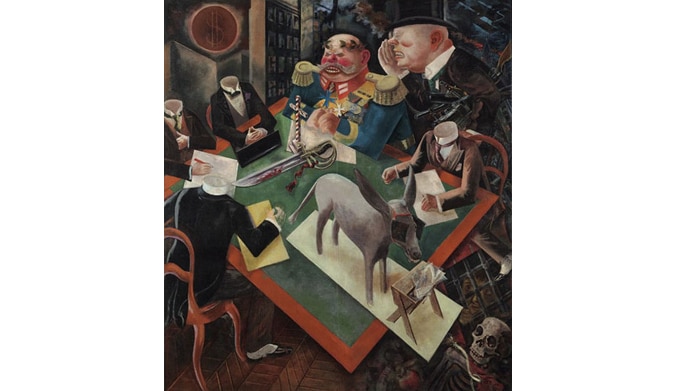

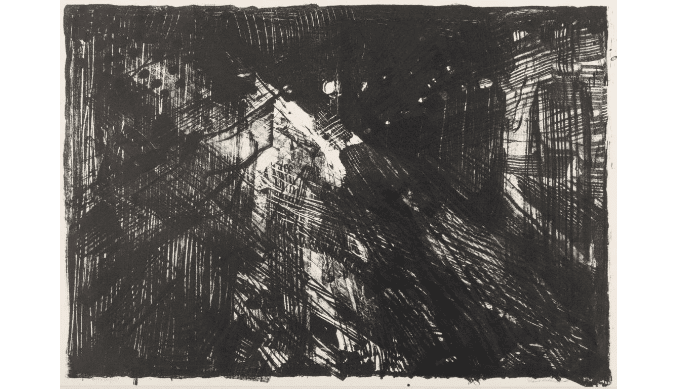

O abandono da função institucionalizada da arte supõe a extraordinária expansão de seu universo expressivo. O mundo deixa de se limitar a uma visão sacral, e os retratos deixam de ser glorificantes de heróis (príncipes, santos, generais) para que exprimam personagens modestas ou situações até mesmo domésticas, como no realismo da pintura holandesa. Ao desprezo do padrão da “imitatio” passou, progressivamente, a corresponder a possibilidade de uma expressão não representacional, não-referencial. Note-se a propósito: embora a expansão da arte abstrata apenas tenha se generalizado no século XX, dela já se cogitava no XVIII alemão.

Por exemplo, no romance As peregrinações de Franz Sternbald (1798), de Ludwig Tieck, cujo protagonista é um pintor, são frequentes as passagens que associam o louvor da autonomia do sujeito à autonomia da obra pictórica. Esta traz consigo a possibilidade de pensar em uma pintura que não figuraria senão a si mesma: “A arte mais elevada pode se explicar apenas a si mesma; ela é um canto, cujo conteúdo é capaz de estar apenas nela mesma”.

Do mesmo modo, no conjunto de fragmentos que Friedrich Schlegel deixou inédito, escrito por volta de 1800, são decisivos os de número 27 e 860: “O retrato é exatamente tão idolátrico quanto à individualidade do homem como a paisagem o é quanto à da natureza”. “A pura pintura senão como arabesco. Dever-se-ia poder pintar hieroglificamente, sem mitologia. Uma pintura filosófica.”

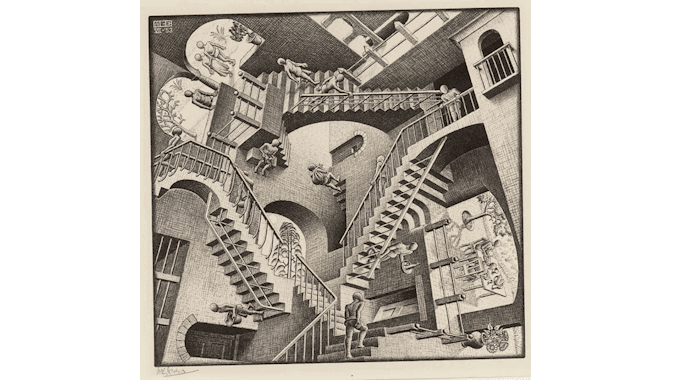

Estes são os pontos indispensáveis: (1) o desaparecimento da arte a serviço não teria a extensão histórica conhecida sem a expansão paralela do mercado. Daí a pergunta: se é indiscutível que o mercado favoreceu a autonomia da arte, que se diria hoje do relacionamento entre ambos?; (2) ao abandono do princípio da “imitatio”, afirmado com todas as letras na terceira crítica kantiana [Crítica da Faculdade do Juízo, ed. Forense Universitária], corresponde a tomada de consciência sobre o significado do vetor “referencialidade”. Um e outro se relacionam à legitimação do sujeito psicologicamente definido. Trata-os de modo bem sintético.

Não creio que alguém considere a sério que a presença do mercado favoreça a circulação efetiva da arte. Circulação efetiva da obra de arte significa o contato do receptor com o caráter simbólico da obra. Ora, por suas próprias regras, o mercado transforma tudo o que toca em “valor de troca”. Sendo o “valor de troca” exclusivamente uma determinação econômica, o mercado, por si, não tem interesse nem teria instrumentos para levar em conta a condensação simbólica do objeto de arte.

Para explicar com rapidez o que se entende por condensação simbólica, lanço mão do ensaio (1916) de Georg Simmel sobre Rembrandt. A criação artística é semelhante a um “germe anímico” que apresenta “uma sequência de desenvolvimentos plenamente alotrópica (…)”.

Partir a obra de um “germe anímico” significa que ela surge por “contaminação” dos acidentes da vida marcantes para o artista ou autor. Tais acidentes, contudo, ainda não bastam para que a configuração se realize. E isso porque o “germe anímico” é apenas um mero meio de disparo. O que não seria o caso se a obra de arte fosse o discurso adequado à confissão, à catarse redentora. Esse anticonfessionalismo está na obra porque ela apresenta uma “sequência de desenvolvimentos plenamente alotrópica”.

O termo decisivo é “alotrópico”: a “propriedade que possuem alguns elementos químicos de se apresentarem com formas e propriedades físicas diferentes, tais como densidade, organização espacial, condutividade elétrica (por exemplo, “o grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono”, “Dicionário Houaiss”). Entre as vicissitudes da vida individual, que se condensam no “germe anímico” da obra e sua configuração, há, por conseguinte, um processo alotrópico e não-genético.

Com a ajuda de Simmel, fez-se compreensível o valor simbólico da obra de arte: durante sua feitura, introduzem-se, consciente e inconscientemente, condensações – superposições de experiências vividas ou imaginadas, máscaras, disfarces, chistes, auto-enigmas etc. –, fenômenos que valem menos para uma explicação psíquica (daí o frequente engano das abordagens psicanalíticas da arte) do que como procedimentos formais. Se esses recursos provocam a alotropia ocorrente entre o “germe anímico” e a apresentação, o resultado é a obra se tornar simbólica (lembre-se de que, no latim clássico, “symbolus” significava “peça justificativa da identidade”).

É então imediata a razão do desacordo, extremamente grave, entre arte e mercado: eles se fundam em variáveis incomparáveis. Como a determinação do valor mercantil poderia considerar o compacto simbólico da arte? A situação concreta passa então a ser: fora do caso da obra encomendada por uma instituição (um museu ou o próprio Estado), para que hoje circule a arte não pode prescindir do mercado.

É a disparidade entre o “valor de troca” e a condensação simbólica da obra que torna inevitável o divórcio entre arte e sociedade comandada pelo mercado. Daí que a arte plenamente autônoma, isto é, a arte moderna, passe a se cobrir de qualificações negativas, ou seja, a dar lugar a uma filosofia da arte guiada por conceitos de negatividade. A autonomia da arte, paradoxalmente, criou uma nova servidão sua. Não se pode voltar atrás. Mas como ultrapassar o impasse?

Luiz Costa Lima é Professor Emérito da PUC-Rio. Autor, entre outros livros, de Mímesis: Desafio ao pensamento (Civilização Brasileira).

Publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo, em 17 de novembro de 2002.