Por LUIZ RENATO MARTINS

Comentário sobre o livro organizado por Glória Ferreira & Cecilia Cotrim

O interesse de Clement Greenberg e o debate crítico (Jorge Zahar) começa de sua aguda atualidade. Ele colhe uma discussão acesa nos países centrais sobre a noção de modernidade e em particular sobre o crítico de arte norte-americano Clement Greenberg (1909-1994). Sem reproduzir uma obra já existente, monta a coletânea à maneira de um círculo de debates – constando alguns textos que, até hoje, não haviam sido reunidos em livro nem mesmo nos EUA.

A tal ineditismo de iniciativa se soma o empenho de alargar o debate mediante amplo e minucioso material de apoio, coletado em revistas raras e cuidadosamente preparado pelas organizadoras. Cada texto se multiplica em notas com informações precisas acerca do que precede e do que desdobra a discussão. No todo, considerando-se a largueza da fortuna bibliográfica e o pluralismo da coletânea, deparamos com um livro de modelo pouco comum, supra-autoral e quase interativo, em que concepção e execução priorizam a discussão aberta.

Fora tais contribuições, qual o debate? Discute-se o processo de constituição da modernidade – e Greenberg é um autor central em tal discussão. Coube-lhe delinear com rara clareza um sistema da arte de vanguarda, com forte influência nos EUA. Além disso, no Brasil, ele veio a tomar o lugar de baliza da vanguarda antes ocupado pela crítica de Mário Pedrosa (1900-1981), nas décadas de 1950 e 1960.

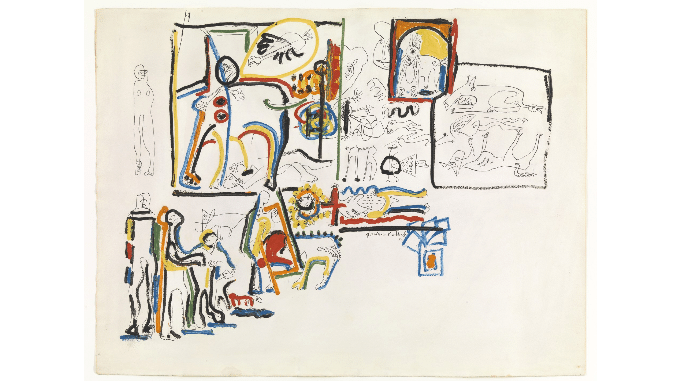

É tal concepção própria à cena artística do pós-guerra nos EUA que se manifesta em Art and Culture (1961),[i] nas críticas de ocasião e nos estudos dos mestres modernistas, de Manet (1832-1883) em diante. Dentre os escritos de Greenberg, marcaram época e tornaram-se influentes as análises acerca de Monet (1840-1926) e Cézanne (1839-1906), do cubismo e da colagem (que gera a escultura como construção), de Miró (1893-1983) e de Matisse (1869-1954), como pós-cubistas, que, segundo o crítico, põem as matrizes para a pintura abstrata norte-americana pós-1945.

Sem levar em conta fatores de ruptura histórica – como o mal nazista, a corrida atômica, a nova divisão do mundo que se inicia com a ascensão dos EUA e da URSS –, Greenberg, ao revés do existencialismo marxista de Harold Rosenberg (1907-1978), advoga no pós-1945 a continuidade essencial da ordem cultural, confiando que as artes evoluam por si e à margem de fatos históricos, conforme a premissa de irredutibilidade transcendental do ato estético.

Crê numa ideia de progresso parcial frente ao avanço da barbárie que denuncia – sob os traços da cultura de massa. Assim sintetiza o “x” da questão modernista em postulados: a planaridade (flatness), a opticalidade, a depuração crescente e imanentista do meio (medium, isto é, pintura, escultura etc.) que leva à literalidade dos signos plásticos. Nesse sentido, o melhor exemplo concreto no modernismo europeu de tal evolução anti-ilusionista – em convergência com a razão moderna (nos moldes do kantismo, segundo Greenberg) – seria o cubismo.

Nos EUA do pós-guerra, Greenberg é dos primeiros a bater-se pela nova pintura abstrata. Afirma: “desde os dias do cubismo não se v(ê) uma galáxia de pintores vigorosamente talentosos e originais como a formada pelos expressionistas abstratos”. Mas recusa o termo expressionismo abstrato e outros como action-painting, e propõe em 1955 “pintura à americana”. Ainda proporá – em vão – o termo painterly abstraction (abstração pictórica), entre 1962 e 64. Sempre para diminuir a importância do expressionismo alemão, eivado de influências extrapictóricas, e realçar o rigor cubista: o exemplo de autolimitação ao plano.

Contra os que veem um teor espontâneo ou expressionista na pintura americana do pós-guerra, como querem os críticos (Rosenberg, por exemplo) que se apoiam em categorias não pictóricas, Greenberg exige atenção cerrada só ao que está na tela. E seu argumento aí é de que a arte de Pollock (1912-1956), de Kooning (1904-1997), Hofmann (1880-1966), Gorky (1904-1948), Still (1904-1980), Motherwell (1915-1991), Rothko (1903-1970), Kline (1910-1962) e Newman (1905-1970) atualiza o desiderato maior do modernismo (de Cézanne, dos cubistas) de evidenciar o caráter planar da pintura, levando-a ao essencial; ou seja, rumo a uma “consistência científica”, já vislumbrada na “insistência dos impressionistas no ótico”. Com esse grupo de pintores, os EUA entram na linha evolutiva da história da arte.

Correto ou não, tal conjunto de reflexões – que se quer radicalmente antiespeculativo na observância à literalidade dos fatos plásticos – cumpre com eficácia a tarefa da hora: sintetizar/superar o modernismo europeu.É o que basta para estabelecer, naquela altura, o pioneirismo deste crítico na história da arte dos EUA. No mais o debate está aberto.

Greenberg, par frequente de Meyer Schapiro (1904-1996), ao contrário deste não se filiou a instituições acadêmicas. Limitado ao jornalismo ou a palestras e eventos episódicos, destacou-se como autor ao escrever em periódicos sobre as grandes retrospectivas dos mestres europeus nos EUA e sobre livros de arte ou temas afins. Sua obra crítica comporta assim um quê de enigmático ou lacunar diante da firmeza e da convicção de seus juízos, que, embora apoiados na qualidade da atenção visual ímpar e no raciocínio estruturado e coerente quanto à história da arte, só fugazmente lograram expor premissas e corolários.

Ora, no presente livro, a primeira seção traz os raros textos teóricos de Greenberg em que o autor tem ocasião de expor mais razões e refletir sobre seus juízos. Surge o crítico do crítico e o teórico que vê a arte moderna como essencialmente autocrítica ou como aquela que, segundo Kant (1724-1804), configura-se (esta a “mais plena expressão” da autocrítica kantiana, diz Greenberg) como ciência, na medida em que expõe o próprio princípio como um dado universal e se autolimita. Anunciava Greenberg, assim, o que hoje é mais corrente em várias áreas, pois o nome de Kant gira como um reforço positivo no eixo da agenda mundial das ideias estabelecidas, impulsionando as reformas da dita modernidade, conforme um sistema de padrão único ou que se supõe universal.

Na segunda seção, toma-se contato com textos de distintos ângulos, quanto à atuação ou ao legado do crítico. São de cinco autores dos EUA e três da França, estes ligados à revista de arte contemporânea Macula. Exceto Barnett Newman e Rosenberg, todos participaram do Colóquio Greenberg (Centro Pompidou, Paris, 1993). Constam textos do evento, mas não só; os de Rosenberg, Leo Steinberg (1920-2011) e Rosalind Krauss (1941) testemunham confrontos com os critérios de Greenberg em horas históricas diferentes.

Em 1961, o rival Rosenberg polemiza duramente com Greenberg, contestando tanto seu formalismo quanto suas implicações sociais e pondo um “eu ativo” como base da pintura abstrata que chama de action-painting; em 1968 Steinberg evidencia os limites do cânon de Greenberg diante da obra de Rauschenberg (1925-2008) e JasperJohns (1930), que inicia a pop art nos anos 1950, e também frente à pop art e à arte minimalista dos anos 1960; Krauss, em 1972, ex-discípula de Greenberg, apoia-se, neste texto de juventude, em ideias de Steinberg, para divergir do antigo mestre (para o mesmo fim, vale-se hoje do pós-estruturalismo francês).

Destes textos de oposição, salienta-se o de Steinberg, apontando a ruptura com a ideia de plano pictórico vertical, vinculado à oposição entre consciência e natureza, em favor de uma opaca superfície operatória horizontal (flatbed), “aberta de novo ao mundo”, concebida por Rauschenberg, mas já sugerida por Duchamp (1887-1968) – um artista recusado por Greenberg.

Já os demais textos, recentes e sem o calor do embate, fazem o inventário do legado de Greenberg. Sobressaem os estudos de T. J. Clark (1943),[ii] que critica a transmutação da arte moderna em ciência e a ideia de vanguarda como atividade especializada, acima das fraturas sociais; e de Hubert Damisch (1928-2017), que vem com o ônus da retórica tortuosa e frívola do heideggerianismo galicizado, característico de um contingente de intelectuais franceses.

Mas, ao elaborar a ideia de autodidatismo, Damisch tem dois bons momentos: o primeiro, quando situa o autodidatismo de Greenberg como característica comum à de obras fundamentais da crítica de arte: Winckelmann ([1717-1768], A História da Arte na Antiguidade, 1764), Diderot ([1713-1784], O Salão de 1765) e Lessing ([1729-1781], Laocoonte, 1766). E o segundo, quando conclui com um paralelo entre as perspectivas de Marx (1818-1883) e Freud (1856-1939). Apresenta assim o autodidatismo como o modo de aprendizado da classe operária (ainda não sujeita a um partido-guia), e também o modo de Freud, quanto à psicanálise.

*Luiz Renato Martins é professor dos PPG em História Econômica (FFLCH-USP) e Artes Visuais (ECA-USP). É autor, entre outros livros, de The Long Roots of Formalism in Brazil (Haymarket/ HMBS).

Revisão e assistência de pesquisa: Gustavo Motta.

Publicado originalmente, sob o título “Made in USA”, no Jornal de Resenhas, no. 29 / Folha de São Paulo, em 09.08.1997.

Referência

Glória Ferreira & Cecilia Cotrim (orgs.). Clement Greenberg e o debate crítico. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor / Funarte.

Notas

[i] C. Greenberg, Art and Culture (Boston, Beacon, 1961), seleção de textos críticos, organizada pelo próprio autor (versão brasileira: Arte e Cultura/ Ensaios Críticos, prefácio de Rodrigo Naves, tradução de Otacílio Nunes, São Paulo, Ática, 1996). Para uma reunião abrangente dos ensaios de Greenberg, ver idem and John O’Brian (ed. by), The Collected Essays and Criticism, 1939-69, 4 vol., Chicago, University of Chicago Press, 1993.

[ii] Ver T. J. Clark, “A teoria da arte de Clement Greenberg” (1982), publicado em Novos Estudos Cebrap, no. 24, São Paulo, Cebrap, jul. 1989, pp. 131-146, com tradução diferente, no caso, de Marco Gianotti.