Por LUIZ MARQUES*

A nova desrazão do mundo penetrou os poros da sociedade e a subjetividade dos indivíduos

A nova razão do mundo

De Norte a Sul, desenvolvem-se disputas entre o público e o privado por espaços à beira de rios, lagos e mar como mostrou o filme Aquarius, de Kleber Mendonça, com uma atuação magistral de Sônia Braga. As discórdias situam-se no contexto da “demonização do social e do político”, após 1980, com a cimentação do neoliberalismo nos órgãos internacionais (OMC, FMI, Banco Mundial) e na governança da Inglaterra de Margaret Thatcher, os Estados Unidos de Ronald Reagan, a França de François Miterrand no segundo mandato e o Brasil de Collor de Mello, que sofreu um impeachment. Irrompia A nova razão do mundo (Boitempo), descrita por Pierre Dardot e Christian Laval. Um marco da neocivilização.

O conceito de “sociedade” era então tratado como abstração sem sentido (Hayek) e, na frase famosa, declarado inexistente: “só existem os indivíduos e as famílias” (Thatcher). Este é o pano de fundo dos ataques reacionários a defensores da justiça social e direitos humanos, exterminadores da liberdade por acenar uma “agenda tirânica” de igualdade social, que atribui obrigações ao Estado para qualificar o exercício da cidadania e controlar o eugênico policiamento ostensivo. Tais ataques associam, à bandeira da liberdade, a moralidade conservadora do patriarcado (sexismo) e do colonialismo (racismo), pilares do capitalismo.

As normas arcaicas da família patriarcal sempre desempenharam um papel estratégico para a substituição de múltiplos deveres assumidos pelo Estado de Bem-Estar. As privatizações da seguridade social, da saúde e do ensino superior acarretaram responsabilidades. Gravidez na adolescência? Problema das meninas. Custos com a universidade ou as crianças, pessoas especiais e idosos? Problema dos núcleos familiares. Pobreza? Problema dos pobres. Falta de moradia? Problema dos sem-teto. Desemprego? Oportunidade para se converter em empreendedor de si. O neoliberalismo desobrigou o Estado de políticas para erradicar os males. Até o Estado se organizou como empresa, com critérios de eficiência e rendimento. Cidadãos viraram clientes de serviços. A sociedade se dividiu em unidades de consumo.

A educação pública virou alvo de pesados torpedos. Mobilizações pela educação domiciliar, a cargo dos pais, ganharam audiência. Culminou no abaixo-assinado da Escola Americana, no Rio de Janeiro, com mensalidade de R$ 8 mil reais. Cento e trinta alunos eram negacionistas ou foram coagidos a se opor ao atestado de vacinação antiviral na volta às aulas. O libertarismo contestou a coerção vertical. Com idêntica extração social, à época, empresários aplaudiam o chefe de “país nenhum”, para aludir a distopia de Ignácio de Loyola Brandão. Acharam graça na pergunta sobre a utilidade do “ph” na sigla IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Difícil traçar a linha de separação entre a ignorância e o cinismo da malta endinheirada, que bate continência para estrangeiros e louva a incompetente e suspeita Lava Jato, desde que não mexa com as ocultas offshores.

Sem a mínima ideia do que sugere a preservação da memória patrimonial, representantes do Produto Interno Bruto (PIB) exprimiram as ideias hegemônicas da barbárie. Em Roma, destruiriam o Coliseu; em Atenas, o Partenon; no Egito, as Pirâmides. No Brasil, a mimética burguesia se compraz com a devastação da Amazônia, do Museu Nacional e da Cinemateca que detinha o acervo de Glauber Rocha e trocentos documentos sobre o cinema nativo. Enquanto revisionistas cogitavam trocar o nome da Fundação Palmares para Princesa Isabel. O “complexo de vira-lata” continua a atiçar o desejo de um dono para dizer I love you. O caricato Véio da Havan ilustra à perfeição a “elite” brasileira, composta de uma vera ralé.

A demonização da política

No que concerne à política, a demonização iniciou no âmbito da semântica com a designação do ato de governar como atividade de “gestão”. Os governantes foram batizados de “gestores” para distingui-los de “populistas”, mais atentos às demandas da maioria. A incumbência dos representantes eleitos resumiu-se a administrar privilégios e insaciáveis interesses do capital, inclusive a ambição sobre o usufruto de territórios comuns (com espigões de vidro e concreto) e edificações em reservas florestais. Mudanças voltadas às carências da população (saúde, trabalho, renda) e do frágil ambiente natural (contenção do desflorestamento, da invasão de terras indígenas, do aquecimento global) obedecem à rude dinâmica da acumulação e do lucro imediatista. Não espanta, a criminalização em curso do político – o palco das lutas na sociedade civil – para perseguir as lideranças populares.

“Unicamente o político resguarda a possibilidade da democracia. Nele também reside distintivamente o significado de um povo, gerando identidade individual e coletiva vis-à-vis de outros. A democracia sem o político é um oxímoro; a partilha de poder que a democracia implica é um projeto político que requer cultivo, renovação e apoio institucional”, aponta Wendy Brown, em Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente (Politeia). A contrarrevolução neoliberal visa limitar as lides do político, que se comporta de maneira perigosamente autoexpansiva, apartando-o da soberania e de inflexões democráticas para drenar suas energias emancipadoras. O domínio do político é saturado de empuxes socioculturais, econômicos, religiosos e midiáticos através do uso do lawfare.

O pensée unique néolibéral incentivou medidas de exceção para bloquear o surgimento e/ou desmantelar o Estado de Bem-Estar Social. O propósito da Société du Mont-Pèlerin (1947), condensada nos selvagens mandamentos do Consenso de Washington (1989) foi promover a desconstrução do Estado administrativo. Objetivo de Steve Bannon para a presidência de Trump. Bolsonaro acatou a funesta sugestão: “o sentido de meu governo não é construir coisas para o povo, mas desconstruir”, declarou no jantar com líderes da direita nos EUA. A tecnocracia dita pós-ideológica, aliada à economicização das questões gerenciais e às “privatarias” governamentais, serviram de diques para o “estatismo” igualitarista e freio aos movimentos com pautas democratizantes para esfriar uma participação de iguais nos assuntos de teor público. Lá se foram quatro décadas de hostilidades contra a democracia.

“Meu argumento é que nada fica intocado pela feição neoliberal de razão e de valoração, e que o ataque do neoliberalismo à democracia tem, em todo o lugar, infletido lei, cultura política e subjetividade política”, sublinha Brown. A contribuição original da cientista política consistiu em enfatizar a dimensão moral do projeto. Trata-se do elã holístico com vistas a uma civilização que não pretende desenvolver os ideais da modernidade, no dístico: igualdade, liberdade e solidariedade. Pretende sua destruição não-criadora. A igualdade estimularia a acomodação, a desigualdade seria o motor do desenvolvimento individual e das coletividades. Liberdade para os capitais. Solidariedade / egoísmo. Não olhe para cima.

O neoliberalismo não é somente um modelo econômico alternativo. É a irrupção de uma nova racionalidade e uma nova subjetividade, um novo jeito de inserção no enigma-mundo: hiperindividualista, avesso às abordagens de cooperação não-lucrativas em busca do bem comum. O alerta fora elaborado por Michel Foucault, em Nascimento da biopolítica (Collège de France, 1979), ao concluir que princípios do mercado impregnariam instituições e entidades – locais de trabalho e estudo, clínicas, o governo e o aparelho estatal. Nenhuma esfera da existência humana escaparia da teia neoliberal na condução da vida. Fincava-se a clivagem entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico, restrito à economia. Desenrolava-se a “reprogramação da governabilidade liberal”. A perspicácia de Foucault era assombrosa.

Sobre o mercado e a moral

Não tardou e o que era sólido se desmanchou no ar. A solidariedade, conquistada a duras penas na esfera pública, por efeito da pressão dos movimentos sociais e dos sindicatos, passou a depender do voluntariado e da sensibilidade das empresas. Era o “fim da política” e do “sujeito coletivo” (seja o partido, sejam as massas), capazes de transformar a sociedade – com suporte em um programa republicano, aos moldes do que pensou Maquiavel, na Renascença. Em Capitalismo em debate (Boitempo), Nancy Fraser e Raehl Jaeggi recusam a sugestão de que houve algum finalismo da política à cause do neoliberalismo. Preferem ressaltar que “isso não é uma ausência da política, senão uma nova roupagem da política”. Mas é indubitável que a depreciação da política e a desvalorização dos procedimentos democráticos contribuíram para a escalada das legiões cheirosas da extrema-direita.

Formada pela bate-estaca do mercado e pela moral conservadora, a tradição apresentou-se na condição de fiadora da liberdade, da ordem e do progresso. Tarefa que, anteriormente, cabia ao poder político. O mercado é o triunfo da livre iniciativa, da capitalização humana, do empreendedorismo, da virtuosidade que se contrapõe aos vícios estatistas, sendo o maior dentre todos – na manchesteriana ótica patronal – o de se imiscuir no livre mercado. O sonho alimentado pelas classes proprietárias, desde a Antiguidade, se materializava no século XXI. Infelizmente virou pesadelo. Irrigou o campo para as flores do mal do neofascismo, que capturou o desencanto com a maratona meritocrática. Afinal, os ganhadores já eram conhecidos antes da largada. O fato é que o ódio e a raiva resultaram das fraturas sociais e políticas causadas pela biopolítica de viés neoliberal, fosse ou não a intenção dos mentores. A carapuça “o governo é o problema, não a solução” coube bem no par Reagan-Thatcher.

A ponte do neoliberalismo com o neofascismo é pavimentada pela negação da igualdade política, portanto, da democracia constitucional. A democracia, que historicamente esteve amparada em modalidades do igualitarismo, não se coaduna com a autoridade da tradição (a moral conservadora do patriarcado e do colonialismo), nem com o mercado orientado pelo laissez-faire que repele o reconhecimento de direitos dos assalariados. Com a proibição de o Estado intervir no mercado, a realidade se deixou filtrar pela metáfora popularizada no distrito financeiro de New York (Manhattan) contra as desigualdades sociais e econômicas – Occupy Wall Street (OWS, 2011). Quando 99% dos habitantes são excluídos da fita de chegada e 1% concentra as riquezas, algo não está certo na engrenagem. Está muito errado.

O Estado moderno procura legitimidade na democracia, conquanto ao discurso proferido não corresponda à prática. Como Marx apontou na Crítica da filosofia do direito de Hegel, “a democracia é um tipo de associação que visa o bem de todos” e depende “das contribuições e lealdade de todos”. Sua consecução pressupõe um Estado ativo: (a) para produzir uma cidadania democrática e; (b) para corrigir as deformações desigualitárias que o mercado e a concorrência provocam. O óbice está em que o “poder excedente” no Estado é apropriado pela minoria que controla as finanças e a mídia comercial, o que dificulta a vigilância para que fake news não vitimem o regime com mentiras. Nos porões do Palácio do Planalto até um estúpido “gabinete de ódio” se instalou, dotado de um irracionalismo antipolítico e antidemocrático que arrastou multidões às trevas. Habitat próprio de fascistas.

Vale registrar que, embora a Rede Globo viva a pior crise da trajetória da emissora, o Jornal Nacional conta com cinquenta milhões de telespectadores a cada noite. Sem a instituição de mecanismos de controle público dos meios de comunicação, não há limites para sua atuação em benefício dos interesses elitistas. Que o diga o líder popular mais perseguido na história da República, com horas e horas acumuladas de calúnias e difamações no noticiário da TV. “A democracia exige esforços explícitos para criar um povo que se engaje em formas modestas de autogoverno (self-rule), esforços que se dirijam às formas pelas quais as desigualdades sociais e econômicas comprometem a igualdade política”, assinala Brown. Democratizar os medias é um compromisso cívico, sim, inteligível em todos os quadrantes.

A guia do conservadorismo

“Deus, família, nação e livre inciativa” – tal a guia do conservadorismo. “Longe de se prejudicarem, as duas tendências (a religião e a liberdade) aparentemente tão opostas estão de acordo e parecem emprestar apoio mútuo”, observou Alexis de Tocqueville, em A democracia na América (Edipro). Autores neoconservadores, cientes de que a sociedade de consumo não oferece conforto espiritual e moral, dados os níveis de vulgaridade, pregam valores tradicionais para ressaltar a importância da formação religiosa e patriótica. Já no governo fazem da “pátria amada” um leilão para liquidar o patrimônio de gerações.

A combinação da religião com a liberdade acirra o sentimento de ojeriza relativo às ações progressistas do poder político, em prol da diminuição das desigualdades. Aos olhos dos retrógrados a intervenção é indevida – diabólica e condenável: questiona a tradição de dominação entre classes, gêneros e raças. Não haveria o que mudar no jardim das intolerâncias da estirpe de Narendra Modi, Viktor Orbán, Andrzej Duda, Bolsonaro, Trump.

Os processos globalistas que minguam o peso decisório do Estado-nação; as redes digitais que internacionalizam as comunidades; os fluxos de imigrantes que rompem fronteiras; e a dissolução dos hábitos e dos costumes urbanos e rurais que conferem estabilidade a papéis sociais de subordinação em leque – são disposições interpretadas com uma nostalgia. A saída da Inglaterra (British exit, Brexit) da União Europeia é a resposta raivosa e ressentida ao establishment. Tem as cores do niilismo, canalizado por demagogos sem nenhum pudor.

Nancy Fraser (op. cit.) concebe o sistema capitalista com uma abrangência superior à categoria econômica, a saber, “uma ordem social institucionalizada”. Nesta formulação teórica a respeito do capitalismo (como o neoliberalismo) enquanto um modo de vida, acham-se três elementos para uma incisiva e combativa resposta à conjuntura presente: (1) A dominação de gênero se inscreve entre a produção e a reprodução, bem como interfere nos eixos de raça, nacionalidade e cidadania nos hiatos entre a exploração e a expropriação, o centro e a periferia, o que atualiza o combate ao sexismo, o racismo e o imperialismo; (2) A dominação sobre o trabalho não-assalariado e expropriado no círculo da reprodução ilumina-se na resiliência de sujeitos invisíveis (entregadores à domicílio, etc.) nos afazeres da cotidianidade em que não são percebidos com o nobre estatuto de “trabalhadores”; (3) A dominação também sucede onde a produção e a reprodução se cruzam, na natureza, na reprodução social e no poder público, o que revela a vasta amplitude das contradições geradas pelo desenvolvimento capitalista / neoliberal. Essas lutas extrapolam as fábricas.

Urge reinventar o “movimento dos movimentos”, em um novíssimo Fórum Social Mundial (FSM). Boaventura de Sousa Santos, em O futuro começa agora: da pandemia à utopia (Boitempo), alude à questão. A ideia cutuca a militância social e política. A superação da reprogramação da governabilidade liberal necessita da articulação internacional no conjunto de enfrentamentos que se prenunciam. A contrarreforma trabalhista na Espanha, desde la izquierda, encoraja. A firme disposição de Lula da Silva para encarar o preço da gasolina, diesel, gás e o “teto de gastos” é alvissareira para o Brasil e a América Latina. Eu acredito!

Da governabilidade neoliberal

Anselm Jappe, em A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição (Elefante), utiliza-se de um formidável achado, o mito grego (ecológico) de Erisícton, para uma analogia sobre o gigantesco abismo cavado pela governabilidade neoliberal (na leitura foucaultiana, pós-liberal). O mito, inexplicavelmente esquecido e atual, foi registrado pelo poeta helenístico Calímaco e pelo poeta romano Ovídio. Guardiões da memória ocidental.

Erisícton, rei da Tessália, derrubou a árvore imensa que havia no centro de um magnífico bosque para transformá-la em assoalho de seu palácio. Com o que suscitou a ira de Deméter, a deusa das colheitas, que tentou demovê-lo da empreitada. Erisícton respondeu-lhe com desprezo. E, tirando das mãos dos servos hesitantes o machado, finalizou o serviço insano, indiferente aos apelos. Deméter lança-lhe a maldição da “fome personificada”. A matriz se repete, na Antiguidade. A desmesurada que advém da insensatez e do orgulho ímpio acaba por invocar o merecido castigo, consentâneo experimentou Prometeu, Ícaro, Sísifo.

O insensato Erisícton é invadido por uma fome insaciável. Quanto mais comia, mais fome se apoderava do corpo. Devorou as provisões que possuía, rebanhos e cavalos de corrida. Mas nada satisfazia as entranhas do rei amaldiçoado, que definhava. Perdeu o que tinha e não tinha para aplacar a fome torturante, sem sucesso. Andou a mendigar comida nas ruas. “Quando a violência do seu mal esgotou todos os alimentos / e à sua penosa moléstia deu novo pasto / ele mesmo dilacerou os próprios membros e se pôs a arrancá-los / mordendo-se o desgraçado para do próprio corpo se nutrir, mutilando-o”. E Ovídio encerra o relato.

Para Jappe, Erisícton é o antepassado dos garimpeiros, dos fazendeiros do agro e todos os coveiros do amanhã. “Seu castigo é a fome. Uma fome que aumenta quando se come e que nada pode saciar”. O mito “não nos fala apenas da devastação da natureza e da injustiça social, mas também do caráter abstrato e fetichista da lógica mercantil e de seus efeitos destruidores e autodestrutivos”. À semelhança do dinheiro no cassino das finanças, a fome abstrata e vazia de conteúdo não supre uma necessidade específica. Há um evidente paralelo com o mito bastante conhecido do rei Midas que, tragicamente, morre de fome porque tudo aquilo em que toca se transmuta em ouro, até o alimento. O pêndulo distópico é perverso.

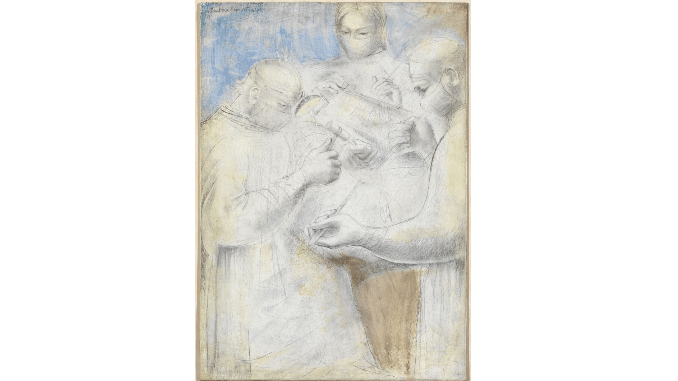

Não bastasse a demonização do social e da política, o capitalismo na fase neoliberal permite que milhões de pessoas morram de fome no meio da abundância. Se fosse um quadro a óleo, a paisagem nacional e internacional com que nos deparamos, hoje, poderia ser assinada por Portinari.

A nova desrazão do mundo penetrou os poros da sociedade e a subjetividade dos indivíduos. Consequentemente, mergulhou a humanidade nos nove anéis medievais do Inferno, de Dante: do limbo onde estão os virtuosos pagãos aos círculos da luxúria, da gula, da ganância, da ira, da heresia, da violência, da fraude e da traição, onde estão Judas Iscariotes, Brutus e Cássio (principal agente na conspiração que assassinou Júlio César). Ou melhor, o neoliberalismo – dito modernizador – condensou e agravou os territórios de dores e horrores programados por criminosas impolíticas anticivilizacionais. – Vade retro, satanás!

*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.