Por CELSO FAVARETTO*

Comentário sobre o livro de José Agrippino de Paula

Notável foi o ano de 1967: Terra em Transe, O Rei da Vela, Nova Objetividade Brasileira, o ambiente Tropicália, de Hélio Oiticica, a explosão das canções tropicalistas e este livro lendário, mas até agora pouco conhecido, de um artista também lendário.

No prefácio da nova edição de PanAmérica, Caetano Veloso lembra o impacto do livro antes do aparecimento de suas canções tropicalistas -uma informação importante, pois esclarece ainda mais a concomitância de referências que presidiram aquelas produções. Com efeito, é evidente a sintonia entre o modo de enunciação em muitas dessas canções, a narrativa de Agrippino, as imagens visuais de artistas da “Nova Figuração” e o ambiente de Oiticica. As semelhanças são estruturais, de linguagem e operação de descentramento cultural. Construtivistas e dessacralizadoras, elas recolocam as relações entre fruição estética e crítica social fora dos parâmetros fixados pela oposição entre experimentalismo e participação, enfatizando não os temas, mas os processos e procedimentos.

Nos anos seguintes, o interesse por Agrippino e seu livro só se fez confirmar. Em 1976, Gilberto Gil musicou um fragmento do livro com o título “Eu e Ela Estávamos Ali Encostados na Parede”, canção incluída no disco Doces Bárbaros; em 1977, em Gente, Caetano cita Agrippino como um dos que são “gente espelho da vida/ doce mistério”; no ano seguinte, em Sampa, junto a marcas e emblemas culturais de São Paulo, o livro de Agrippino também comparece na cascata de referências (“panaméricas de áfricas utópicas túmulo do samba mas possível novo quilombo de zumbi”).

Em 1981, o número 5 de Arte em Revista, dedicada à documentação e análise da produção artístico-cultural do final dos anos 1960 e inícios de 1970, reproduzia textos de Agrippino acerca de Rito do Amor Selvagem, encenação multimídia inovadora, concebida por ele e Maria Esther Stokler, em 1968-69, a partir de alguns fragmentos da peça Nações Unidas, escrita por Agrippino em 1966 e ainda inédita.

E, finalmente, em 1988, a editora Max Limonad relançou PanAmérica, com a mancha gráfica do texto semelhante à esplendorosa edição original. A segunda edição também passou despercebida e, depois disso, fez-se um longo silêncio sobre o livro, até agora.

Já em 1965 o aparecimento de Lugar Público, seu primeiro romance, foi surpreendente na produção daquele tempo. No horizonte de uma literatura marcada pela temática da participação política, quer pela via da instrumentalização da linguagem, quer pela alegorização da revolução, que se acreditava em curso, o livro de Agrippino destoava pela forma com que tais temas apareciam. Destoava também de algumas poucas tentativas na ficção, que nem chegaram a se consolidar como obras, de fazer nesse gênero o que se fazia na poesia experimental de várias extrações.

O livro mostra assimilação singular dos processos básicos das invenções literárias do século 20. A narrativa flui ininterruptamente, sem divisão de capítulos e seccionamento de lugar ou tempo, como assinalou, com seu apurado faro para os talentos que surgiam, o crítico Nogueira Moutinho: “Tecnicamente um romance sem assunto, (…) escrito sem luvas, sem assepsia, sem desinfecções prévias, romance em estado bruto, no qual se dá transmutação da realidade em linguagem”. Aqui já aparece a representação da realidade moderna, mais precisamente da banalidade cotidiana, como um cenário, em que a vida moderna representa-se como espetáculo.

Insipidez, maquinismo, velocidade, multidões, anúncios, cinema, mitologias da cultura de massa – índices da vida urbana da sociedade industrial que reapareceriam em PanAmérica –, compõem uma narrativa sem história. Os objetos e os acontecimentos carecem de presença, pois o excesso de visibilidade desvaloriza suas imagens.

Entretanto, se Lugar Público é um romance em que ainda se reconhecem elementos da profundidade, embora não psicológica, da narrativa moderna, pois enfatiza a reflexão sobre a banalização da experiência e o esvaziamento da consciência, PanAmérica já não é um romance. Classificado por Agrippino como “epopéia”, pode ser considerado um caso particular das maleáveis formas ficcionais que, articulando várias tendências experimentais, abriram o campo da escrita.

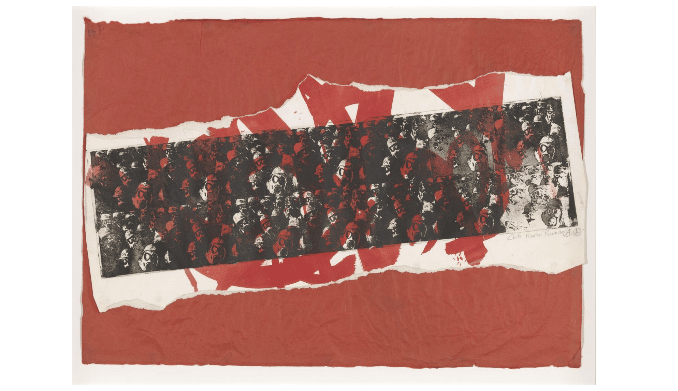

A produção tropicalista notabilizou-se pelos desregramentos que produziu nas linguagens e relações da arte com seu contexto. De um lado, propiciou a absorção criativa das transformações que a pop art disparara: o grande mundo da colagem, da mescla estilística, das justaposições e procedimentos técnicos e tecnológicos inusitados. De outro, uma mudança significativa nos modos de expressar e tentar transformar em ação as significações políticas e sociais, fazendo incidir as contradições nos procedimentos.

PanAmérica participa com destaque dessas duas dimensões, dando uma solução até então não conhecida na literatura de vanguarda do Brasil, cuja contundência provém em grande parte de ter dado à mistura de referências culturais um corpo sensível tão emblemático quanto o das canções tropicalistas e o de artistas plásticos como Antônio Dias, Rubens Gerchman, Roberto Magalhães, Claudio Tozzi, Roberto Aguilar, Wesley Duke Lee, por exemplo.

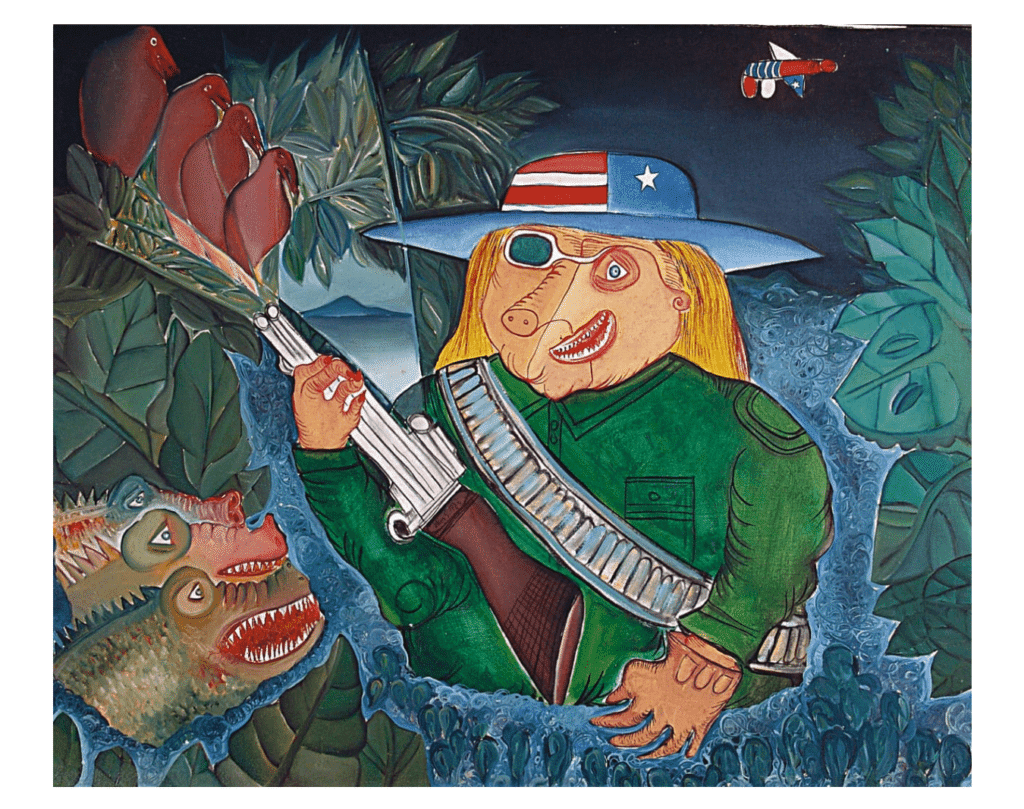

Não é à toa que a capa da primeira edição é de Antônio Dias, ilustrada com uma imagem dos violentos quadros narrativos, plasticamente brutais, da “Nova Figuração”, como The American Death, em que o imaginário que circula na sociedade de massas está conectada à denúncia da dominação. Texto delirante que finge um efeito de real, a epopéia de Agrippino funciona como uma alucinação, uma fantasmagoria toda feita de cacos, de estilhaços da cultura, em feliz imagem de Evelina Hoisel, no pioneiro livro em que examinou com propriedade histórica e analítica a obra de Agrippino (Supercaos – Os Estilhaços da Cultura em PanAmérica e Nações Unidas, Civilização Brasileira, 1980).

Blocos narrativos descontínuos se sucedem, construindo hipérboles de aspectos das mitologias contemporâneas: sexualidade, luta política, astros cinematográficos, personagens dos esportes, da política, são agenciados numa narrativa despsicologizada e descentrada, irredutível a um painel ou a uma imagem totalizadora, qual uma alegoria do Brasil. São designados e hiperacentuados aspectos da cultura, simultaneamente satirizados, pois a linguagem que os pressupõe simbólicos é desconstruída.

Procedendo por via expositiva, indiciada pelo uso reiterado da partícula “e”, o campo em que a narrativa se institui é fragmentário e lacunar. As referências e fragmentos da cultura são articulados em ritmo cinematográfico, com cortes e fusões. Escrita tóxica, violenta, com o excesso de imagens e reiteração dos mesmos elementos, induz o leitor à desvalorização dos objetos designados, com que se dá a destruição da própria imagem.

Assim, pulverizando os códigos de produção e recepção, reiterando o visível, hiperbolizando a representação, o texto desmobiliza as expectativas do leitor que nele procuraria um sentido, uma significação profunda, uma crítica como a da alegorização abstratizante do contexto político-cultural brasileiro, que então era corrente na produção cultural. Exterioridade pura, a narrativa corrói o sujeito da representação. O eu reiterado que o narrador dissemina no texto não fixa nenhuma identidade, antes a pulveriza. Não sendo posição de um sujeito, o eu é apenas um efeito enunciativo submetido a um regime técnico, homólogo ao da narrativa cinematográfica. Máquina histérica, a enunciação é ritmada pela repetição, o que pode ser associado à forma industrial da produção cinematográfica.

Epopeia contemporânea do império americano, como disse Mário Schenberg na apresentação da primeira edição, o livro tematiza mitologias da cultura da sociedade industrial. Nessa narrativa ciclópica, os tipos gerados pela indústria cinematográfica de Hollywood são apresentados como naturais, quando são, na verdade, convencionais. Astros e estrelas, intercalados pela aparição de políticos, esportistas e outros personagens, entram na cena e dela saem, sem nada que justifique ou requeira propriamente uma ação. Os atos e gestos que desenvolvem são típicos, indiciando emblemas do imaginário imperialista.

O narrador, nem herói nem anti-herói, vaga por entre camas e outros cenários cinematográficos, às vezes como um herói, logo desmentido, que quer destruir o império, eliminando o gigante Joe diMaggio e conquistando a bela Afrodite, Marylin Monroe, personagem-ícone de Agrippino.

Tomando a forma de uma superprodução hollywoodiana, como Os Dez Mandamentos, de Cecil B. de Mille (outro ícone), reconstruindo detalhes das filmagens, cenários, processos e técnicas, expõe a produção da ilusão, como se fosse o desenvolvimento de uma construção romanesca, que configurasse a epopeia de conquista e destruição do grande império do Norte.

Mas as encenações cinematográficas com as constelações do império são alternadas com outras encenações, como que abastardando as referências: são as cenas da outra América, que não se submete aos planos de uma operação panamericana, referência clara à política norte-americana de intervenção em alguns países, sob a capa de uma operação pela paz, na verdade de dominação, disfarçada de luta contra a propalada influência comunista. Na epopeia, a única possibilidade de resistência é a guerrilha, pois forma uma política atópica, desterritorializada, a única que age, não com a força, mas com astúcia.

A referência à situação histórica brasileira é óbvia. O golpe de 1964, as passeatas, a repressão do governo militar, o aparecimento da guerrilha urbana, o clima de terror, a identificação da resistência ao regime com o Partido Comunista são alguns dos índices. Mas há outros, como o índio brasileiro na vitrina de uma cidade americana, nu, enfeitado de penas e com um pênis enorme e mole, que cai até o joelho, portanto exangue, desenergizado à custa da exploração. Esse objeto exótico, imagem brasileira pronta para exportação e consumo, é um raro signo motivado da narrativa, a única manifestação, salvo engano, de um sujeito historicamente afirmado: “Eu sofria internamente, (…) gritei de ódio”.

Acoplado às referências brasileiras, percebe-se que, intencionalmente, a guerrilha se estende para toda a América do Sul e a Central, indiciando-se nisso o despertar da solidariedade latino-americana, significada principalmente na figura exemplar de Che Guevara.

Fundindo a “imagerie” que procede da pop art, onirismo e técnica expositiva do novo romance francês, o texto explora o distanciamento de qualquer realidade, representando a representação.

Assim, a obsessão erótica não se fixa como finalidade, portanto como exploração da pornografia, pois a sexualidade é aí apenas um objeto dessublimado, pronto para a circulação no regime do capital; mais uma das imagens reprodutíveis e permutáveis que o sistema do espetáculo agencia. Os acontecimentos são narrados para um olhar de fora, com uma objetividade técnica, excluindo-se qualquer envolvimento afetivo. Como um dos seus efeitos críticos, evidencia a alienação que informa a produção da espetacularização da cultura, pois, ao levar a representação até o ponto em que a consciência racha, institui os objetos como algo já conhecido, destituídos de presença.

Puro heteróclito que resulta da montagem de referências culturais disponíveis na sociedade de consumo, em que sobressaem as imagens visuais, o romance opera um realismo espectral em que a história é desapropriada de suas significações, pois a cultura, naturalizada, é reduzida a fatos, à pura objetividade dos acontecimentos que viraram notícias.

Entretanto, por efeito da encenação, a história reaparece com brutalidade nesse realismo delirante. Na apresentação de Rito do Amor Selvagem, Agrippino caracteriza o processo de composição do texto e da encenação como mixagem, por analogia com o que no cinema é a mistura de várias faixas de som, diálogos, ruídos e música; nele a mistura dos meios, de diversas mídias, articulam informações, fragmentos, na simultaneidade. A falta de fé no poder da palavra, diz ele, levou-o ao que denominou “texto de desgaste”, todo calcado nos estereótipos, restos e cacos da cultura de consumo, significantes-objetos industriais prontos para a circulação, em que o desejo é reificado.

É o mesmo processo da composição de PanAmérica, em que uma ritualização sem fundo fixa como realidade a simples aparência, substituindo os valores simbólicos da cultura e a profundidade da experiência interior das tramas romanescas por uma pura exterioridade de acontecimentos que viram ícones ou emblemas.

A fabricação artificiosa que o texto evidencia é efeito da repetição dos mesmos significados, típico processo inerente aos períodos de saturação cultural. O vazio de realidade é a sensação que fica ao final da leitura. Mais propriamente, a volatilização do simbólico na narrativa, com o que não se tem mais um romance, mas uma ficção objetiva em que a história é desarticulada, por efeito da técnica narrativa, e reduzida a acúmulo de clichês, objetos, materiais e comportamentos industrializados que, segundo Agrippino, têm uma “presença superior”. Daí o seu fascínio.

*Celso Favaretto é crítico de arte, professor aposentado da Faculdade de Educação da USP e autor, entre outros livros, de A invenção de Helio Oiticica (Edusp).

Publicado originalmente no Jornal de resenhas, nº 75, 09/06/2001.

Referência

José Agrippino de Paula. PanAmérica. Papagaio, 258 págs.